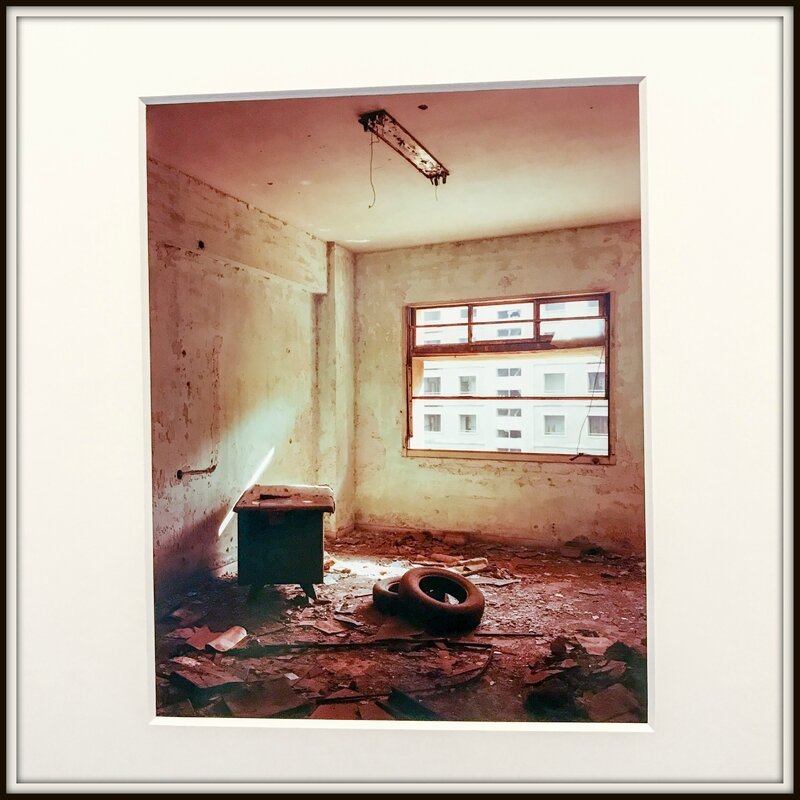

Exposition Raymond Depardon à la Fondation HCB - gratuit le mercredi à partir de 18h30

Photos : J. Snap (Exposition Raymond Depardon - vu aujourd'hui)

Entretien

Raymond Depardon : « J’ai toujours le regret de ne pas avoir photographié mon père »

Par Sandrine Blanchard

Photographe de renom et documentariste réputé, il expose une traversée de cinquante ans d’images à la Fondation Henri-Cartier-Bresson, avant la sortie son prochain film, « 12 jours ».

Je ne serais pas arrivé là si…

… Si je n’avais pas rencontré un vieux monsieur, M. Bolle, chez Dalmas, la première agence où j’ai travaillé. Il s’occupait des quotidiens de province et m’envoyait sur des petits événements – des prix littéraires, des salons des arts ménagers, des avant-premières, etc. – que les autres photographes du staff ne voulaient pas couvrir. Moi, jeune pigiste, c’est ainsi que j’apprenais.

Et puis il y a eu M. Louis Foucherand, reporter-photographe. J’avais trouvé son adresse dans l’annuaire. A 16 ans, je lui avais écrit puis montré des photos des petits veaux de mes parents. Il m’avait demandé : « Que font-ils dans la vie ? » J’étais devenu tout rouge et avais répondu : « Cultivateurs », car j’avais le complexe du mot « paysan ». Il m’a pris comme apprenti, m’a logé dans son atelier rue Saint-Louis-en-l’Ile, à Paris. Ces deux hommes ont été comme des papas de substitution.

Pourquoi ce complexe du mot « paysan », lorsque vous étiez jeune ?

J’étais le seul fils de paysans à l’école de Villefranche-sur-Saône. Les cours de récréation peuvent parfois être violentes : un jour, un élève m’a traité de « fils de paysan ». Je lui ai foncé dessus et lui ai répondu : « S’il n’y avait pas de paysans, tu mangerais des clous. »

Vos parents ne vous ont jamais fait de reproche, jamais obligé à rien… Ils vous ont appris la liberté ?

Oui, c’est certain. Ce besoin de liberté vient de là, de cette indépendance paysanne, de cette absence de liens de subordination. Mes parents étaient des gens très doux. Mon père est né en 1903, la même année que Yasujiro Ozu et que Walker Ewans. Ils étaient les enfants d’un siècle nouveau. Mes parents ne m’ont jamais donné de gifle et ont compris bien avant moi que je n’allais pas reprendre la ferme.

J’avais du mal avec l’école, des difficultés pour passer mon certificat d’études, et mon goût pour la photo est venu à cause de l’appareil qu’on avait offert à mon frère. Mon père a eu un geste juste : « Je ne veux pas qu’il reste là à rien faire. » Il a demandé à M. Briolle, photographe-opticien à Villefranche-sur-Saône, de me prendre comme stagiaire.

Enfant, quand j’allais chercher les bêtes, je rêvais sur les chemins, la tête dans les nuages. Mais ce n’est pas par hasard. Les paysans sont assez cosmiques. Ils parlaient beaucoup de la lune qui pouvait influencer les cultures, ils n’étaient jamais contents du réel. C’est aussi la constance du photographe.

Quand vous arrivez pour la première fois à Paris, à l’âge de 16 ans, vous êtes un jeune garçon de la campagne. Quelles sont les images qui vous reviennent ?

J’ai eu la chance d’habiter d’abord sur l’île Saint-Louis, qui était comme un petit village. Il y avait deux choses que je ne savais pas faire : téléphoner en tournant le cadran – mes parents n’avaient pas le téléphone – et boire du café. J’avais juste vu des cousines de la Bresse qui faisaient un canard avec le sucre. J’ai refait la même chose à Paris. Foucherand m’a dit : « Mais qu’est ce que tu fais ? ! » Je trouvais la ville formidable, il y avait encore les Halles, c’était très gai. La ferme ne me manquait pas, j’étais dans la découverte. La solitude est arrivée plus tard.

Vous dites souvent que vous avez fait votre éducation « par l’observation »…

Je regardais les photographes plus âgés. A l’époque, ils mettaient beaucoup d’argent dans le paraître. J’ai très vite appris ce que j’appelais la règle de trois : Rolex, Clarks, Burberry ! Dès que j’ai eu un peu d’argent, j’ai acheté un Burberry, puis quand je suis parti en Afrique, je me suis payé des Clarks. Mais je n’ai jamais acheté de Rolex ! Les photographes étaient des marioles, au sens où ils étaient gonflés. J’étais en admiration devant eux. Mais j’ai très vite appris que certains, qui ne payaient pas de mine, étaient aussi de très bons photographes.

Au début, lorsque je faisais des photos de Brigitte Bardot à l’aéroport d’Orly, c’est un autre qui avait décroché la parution. J’ai appris à me méfier des gens plus marioles que moi et aussi de certains princes : ceux qu’on appelait « les photographes de La Belle Ferronnière », en référence au nom du café en face de Paris Match. Les photographes, dans la gestuelle, sont comme des boxeurs sur un ring : il faut tourner et à un moment s’arrêter dans le bon axe. Ce sont des bêtes un peu curieuses, souvent ronchons, plutôt bien aimés des hommes politiques car sans magnétophone dans la tête.

Par l’observation, j’ai appris à dire « encore une », « encore une ». Sans dépasser la ligne blanche. Il est par exemple difficile d’entrer en contact avec les paysans et de les photographier, car ils vous observent en permanence. Alors il faut se livrer. Quand vous êtes dans des pays où vous ne parlez pas la langue et où l’anglais ne peut pas aider, il ne reste que le sourire et l’attitude. Que ce soit sur l’Altiplano avec des paysans quechua, au Tibesti avec des nomades toubou ou dans une banlieue de Calcutta, il faut jouer serrer, ne pas être trop timide. Le fait d’avoir été élevé dans une ferme m’a servi. J’étais timide, sauvage, mais je m’avançais près des gens.

Pourquoi dites-vous : « Le voyage m’a sauvé la vie » ?

Très vite j’ai été un peu fatigué. Alors, à 26 ans, j’ai monté une agence. On mettait le nom du photographe, on partageait fifty-fifty et on créait une coopérative. C’était Gamma. Et puis, d’un seul coup, je me suis retourné et j’étais tout seul : les photographes avaient disparu. Michel Laurent, mort au Vietnam, Gilles Caron, mort au Cambodge, et beaucoup d’autres. Tués au champ d’honneur. J’ai viré ma cuti plus tôt que tout le monde. J’ai écrit Notes et je suis entré à Magnum. Mais quelque chose n’allait pas, je voyais bien que c’était fini.

Qu’est-ce qui était fini ?

Un certain photojournalisme. Je suis allé à Beyrouth et me suis demandé ce que je venais y chercher : la violence ? Me faire tuer ? Ce n’était pas des états d’âme mais de vraies questions. La violence est une tentation, une attirance pour l’homme d’images. Elle est présente de partout, Il faut pouvoir la maîtriser, la mesurer, car nous avons une responsabilité.

Heureusement j’étais trouillard dans la vie. Je ne suis pas mort quelque part au Cambodge ou au Tchad, peut-être parce que j’avais peur. Mais cette peur m’a poussé à la réflexion sur la violence. Cela m’est venu de ces philosophes gauchistes des années 1970 qui disaient : stop, l’ethnocentrisme. Un jour dans un dîner, tout content de revenir de je ne sais plus où, quelqu’un m’a dit : « Tu es un vrai paparazzi de la guerre. » Le voyage m’a sauvé d’être volontaire pour partir sur des guerres.

J’ai réanalysé les disparitions de Michel Laurent et de Gilles Caron. Pourquoi n’étaient-ils plus là ? C’était trop con. Gilles m’avait raconté que, lorsqu’il rencontrait quelqu’un près de La Belle Ferronnière, on l’interpellait : « Mais t’es pas au Cambodge ? » Alors il rentrait à l’agence et disait : « Faut m’envoyer au Cambodge. » En fait, il aurait dû décrocher. On lui avait demandé de faire des photos d’ambiance à Londres. Il disait : je ne peux pas faire des photos dans la rue. Michel Laurent, c’est pareil : à quelques jours de la chute de Saïgon, il est parti faire des photos de combat, c’était de la folie… il fallait attendre.

L’Express m’a ensuite proposé d’être chef de son service photo. J’ai décliné.

Et donc les voyages ont commencé…

A Magnum, je voyais de vieux baroudeurs, tout était patiné chez eux. J’étais célibataire, je cherchais une fiancée qui puisse m’accompagner, mais personne n’était disponible pour partir en Afghanistan ou au Tchad ! J’étais un peu malheureux. Au fur et à mesure, je n’avais plus l’émotion de prendre l’avion. Alors j’ai commencé à prendre plaisir à être en voyage, dans une chambre d’hôtel, à photographier depuis ma chambre.

Lors de mon entrée à Magnum, on m’avait demandé : « As-tu fait des photos du café du coin de ta rue ? » « Non. » J’étais catastrophé. Le pape, la reine Elizabeth, les hommes politiques, pas de problème, mais je ne savais pas photographier des gens dans la rue. Je me suis forcé. Mais je ne savais pas m’approcher, j’étais toujours trop loin.

Je ne connaissais pas encore Cartier-Bresson. Pour faire des photos à la sauvette, il faut bien connaître les êtres humains, pour éviter le voyeurisme. Henri m’a laissé ce testament, comme il l’a laissé à tout le monde : être comme les artilleurs, tirer et dégager. Mais j’ai toujours été tiraillé par la distance. Pour réaliser les photos que je fais maintenant, cela a été un long détour, que je ne conseille à personne, mais qui est le mien. J’ai mis du temps à comprendre qui j’étais.

Comment choisissiez-vous vos destinations ?

Il y a du hasard, de la commande, et puis l’attirance pour le désert, l’Afrique, mes endroits préférés. J’aime y retourner, continuer, je n’ai jamais fini. Quand je suis à l’étranger, je rembobine mes pellicules – je n’ai pas de numérique –, je les mets sur ma table de chevet et j’espère que, peut-être, il y aura une bonne photo. Je suis un peu superstitieux.

D’où vient ce goût pour le désert ?

Je m’y sens bien. Et puis, il m’a porté chance : grâce à mes premières photos dans le désert j’ai eu dix pages dans Paris Match. Après, c’est devenu un peu une idée fixe. Quand je rencontrais une femme, je voulais l’y emmener car je pensais que cela allait aussi nous porter chance. C’est ce qui s’est passé avec Claudine, qui est devenue mon épouse, je l’ai emmenée dans le désert. Le dépouillement m’a toujours tracassé, comme de pouvoir dégager au mieux l’écoute dans mes films, c’est important.

J’ai toujours été obsédé par le fait qu’on voie bien les choses. C’est le cas dans le désert. Quand mon père m’a dit : « Mais qu’est-ce que tu as avec le Tibesti, pourquoi tu y retournes ? », je lui ai balbutié de mauvaises réponses. Quand j’en suis revenu, il était mort. J’aurais dû lui dire : ces gens-là sont comme toi. Ils n’ont pas des charolaises mais des chamelles, ils sont un peu rugueux, méfiants, ils ont toujours peur qu’il n’y ait pas d’eau. Tout comme toi.

Depuis trente ans, vous réalisez tous vos films avec votre femme, Claudine Nougaret, ingénieure du son. Comment fonctionne votre tandem ?

Quand on s’est rencontrés, Claudine avait déjà fait des films, notamment Le Rayon vert, de Rohmer. Il y a une chose importante : elle sait moduler à la perche. Dans des situations rapides, elle ne touche pas le bouton du magnétophone, elle lève ou rapproche la perche. En fait, c’est assez proche de l’instant décisif. Comme Cartier-Bresson ou les grands photographes de Magnum qui prérèglent leur appareil, pour aller très vite.

Notre tandem image et son a plutôt bien fonctionné puisqu’on a passé notre premier voyage de noces aux urgences de l’Hôtel-Dieu ! On venait de se marier, je lui ai dit : « On ne part pas, je veux faire un film avec toi. » On s’est très bien entendus, parce qu’elle a cette élégance de ne pas fixer la personne interviewée. Quand les gens sont en souffrance, ils cherchent un regard. Moi, je suis derrière la caméra, ils ne me voient pas. Et donc, ils vont souvent chercher celui de l’ingénieur du son. Si ce dernier les regarde, la séquence est foutue. C’est toute une équation.

Lorsqu’on a tourné sur les paysans, cela les rassurait de nous voir nous disputer un peu. Claudine dit que je suis, dans la catégorie d’hommes qui a priori n’écoutent pas, un peu une exception ! Il y a deux histoires dans la vie : celle de la lumière et celle des mots. Ensemble, on a fait des histoires de mots. Il ne faut pas bouger, c’est presque elle qui fait le film à travers le son. 12 jours, mon dernier documentaire, c’est vraiment le film de Claudine et Raymond, elle aurait dû le cosigner. Je suis heureux car on va inaugurer une salle à l’Ecole Louis-Lumière. Ils m’ont dit : « Il faudrait la parité, l’image et le son. » J’ai répondu : appelez-la « Claudine Nougaret et Raymond Depardon ».

Vous êtes donc totalement complémentaires ?

Oui. C’est un peu comme chez les nomades ou les paysans, il y a une répartition bien précise. Elle s’occupe de la production, de trouver les financements, elle apporte aussi la bande-son et l’exigence technique. Moi je donne des idées sur le dispositif – en Scope, en noir et blanc, etc. –, le nombre de caméras… Quant au montage, on le partage. Il est certain que ce sont des films qu’on fait à deux. Parfois, lorsque des gens viennent nous aider, ils ne trouvent pas leur place. Mon luxe, c’est prendre le temps. Avec Claudine, nous faisons des projections et du travail de deuil, pour faire des choix. Car, comme le disait Jaques Derrida, tout garder, c’est tout détruire.

Vous avez beaucoup travaillé sur des personnes en souffrance face aux institutions juridiques ou psychiatriques, pourquoi ?

Je me pose souvent la question. J’ai eu une enfance heureuse. Peut-être ai-je une crainte d’avoir à souffrir et peut-être une peur de l’enfermement ? Cela m’est arrivé d’être mis au trou quelques heures, à Prague ou en Afrique. J’ai eu beaucoup de chance car, dès que j’ai pris une caméra, Claude Otzenberger – encore une rencontre très importante –, qui était alors mon chef à l’agence Dalmas, m’a beaucoup parlé de cinéma direct. Il m’a dit : « Il faut que tu voies les Américains, car ils ont vraiment travaillé le prolongement du photojournalisme en cinéma. » J’ai alors découvert l’importance du son, un son fort. Passer par le photojournalisme m’a appris l’approche des gens, à se mettre à leur hauteur. C’est aussi la meilleure école d’humilité qui soit.

Mais pourquoi autant de sujets sur l’enfermement ?

Quand je suis revenu de l’affaire Françoise Claustre [l’ethnologue prise en otage au Tchad], j’étais à ramasser à la petite cuillère. J’avais vécu du « Tintin » en réel. Dans un livre de Richard Avedon, il y avait un reportage dans un hôpital psychiatrique. Et j’avais lu à l’époque un article qui racontait l’émergence d’un mouvement de psychiatrie alternative en Italie. J’ai rencontré un responsable très bienveillant qui m’a laissé en liberté. Un jour, j’ai poussé une porte et je suis tombé dans un pavillon terrible. Partout, les gens étaient enfermés, c’était très violent. Mais j’y suis retourné, c’était plus fort que moi.

Lorsque j’ai raconté cela à Franco Basaglia [le psychiatre auteur de la loi 180 en Italie visant à réformer le système psychiatrique], il m’a dit : « Tu sais Raymond, il faut les faire ces photos, sinon on ne va pas nous croire. » Il avait raison. Ces gens-là étaient fabriqués par l’asile. Les chambres d’isolement, c’est vraiment dur. Je ne sais pas si l’isolement peut guérir les gens… cela me paraît toujours paradoxal. J’ai envie de leur dire : allez marcher au bois de Meudon, ça ira mieux ! C’est ce que je fais, d’ailleurs. Je suis un peu un parano déambulatoire !

J’aime photographier ou filmer des gens qu’on ne voit jamais. Les malades psychiatriques sont cachés. Au montage, je suis mandaté pour ne pas les esquinter, pour les laisser s’exprimer le mieux possible.

A force de photographier et d’écouter, qu’avez-vous appris de l’homme, depuis toutes ces années ?

La ville fait parfois apparaître des personnes qui souffrent plus que d’autres, des migrants, des SDF… Mais on ne les voit pas. Tout est parti du documentaire Faits divers, en 1983. Il y a des gens de toute la ville qui arrivent dans un commissariat. C’est presque, comme dirait Jean Rouch, un rituel, et à la fois il faut le filmer. Il fallait revenir et rester dans cette pièce. Les Américains du cinéma direct, comme Pennebaker ou Leacock, disent : « Tout est dans la war room. » Il ne faut pas bouger. J’avais un peu amorcé cela dans mon film sur Giscard, entre les deux tours de la présidentielle en 1974.

Que vous reste-t-il de la ferme du Garet de votre enfance ?

La culpabilité d’avoir quitté la campagne reste quelque part au fond de moi. Quand je vais aux Etats-Unis et que je rencontre des photographes qui sont à Astoria, par exemple, avec leur labo dans la cave, connus dans le monde entier, je me dis toujours : « J’aurais pu faire du Walker Evans dans la ferme du Garet au lieu de courir avec Brigitte Bardot ou le général de Gaulle. » Quoi qu’il arrive, j’aurais toujours cette culpabilité. Mais ce n’est pas grave, c’est un élément moteur. J’ai toujours le regret de ne pas avoir photographié mon père ; du coup, j’ai bien photographié les paysans.

Propos recueillis par Sandrine Blanchard

Exposition Traverser à la Fondation Henri Cartier-Bresson, à Paris, jusqu’au 17 décembre

Documentaire 12 jours, sortie en salle le 29 novembre

Rétrospective Raymond Depardon, du 22 novembre au 12 décembre au cinéma Les 3 Luxembourg, 67, rue Monsieur-le-Prince, 75006 Paris

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F64%2F92%2F109333%2F124066172_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F67%2F43%2F109333%2F118307026_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F46%2F35%2F109333%2F117365624_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)