Diagnostic, vaccin, évolution… où en est la recherche sur le coronavirus ?

Par François Béguin, Paul Benkimoun, Sandrine Cabut, Chloé Hecketsweiler, Pascale Santi

Alors que l’épidémie de pneumonie due à ce nouveau coronavirus, 2019-nCoV, se répand à travers le monde, les chercheurs tentent de comprendre son origine pour mieux prévoir son évolution et mettre au point des parades.

Que sait-on du nouveau coronavirus 2019-nCoV, responsable d’une épidémie de pneumonie ayant fait lundi 3 février près de 400 morts, qui a conduit l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer, jeudi 30 janvier, l’urgence de santé publique de portée internationale ? Si l’attitude des autorités chinoises, qui ont cherché à bâillonner les premiers lanceurs d’alerte, a pu retarder les mesures de précaution, les équipes scientifiques du pays ont fait diligence pour décrire le virus et son épidémiologie. De nombreuses équipes de recherche dans le monde sont désormais mobilisées pour y faire face. Le point en dix questions.

1- Qu’est-ce qu’un coronavirus ?

La famille des coronavirus susceptibles d’infecter les humains comptait jusqu’à présent six membres, quatre donnant des infections respiratoires généralement bénignes du type rhume, et deux provoquant des pneumonies : le SRAS-CoV, responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), et le MERS-CoV, à l’origine du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Dénommé 2019-nCoV, le virus identifié en Chine début décembre 2019 est un nouveau coronavirus.

En forme de couronne, ce sont des virus respiratoires qui s’épanouissent dans le nez, la gorge et les poumons. Quand une personne infectée éternue, des gouttelettes de sécrétions nasales chargées de particules virales sont projetées, les plus fines (aérosols) voyageant plus loin que les plus grosses. Si une personne indemne respire ces gouttelettes, une nouvelle infection peut commencer. Elles pénètrent dans les cellules nasales grâce à la protéine S (de l’anglais spike, « pointe, épi »), qui se comporte comme une clé : si elle est suffisamment proche de la forme tridimensionnelle de la serrure, le virus pourra entrer dans la cellule hôte et se répliquer ; dans le cas contraire, l’infection ne peut avoir lieu.

Le taux de létalité du SRAS était plus élevé que celui du MERS, et il provoquait davantage de décès chez les patients jeunes.

2- Quelles sont l’origine et les caractéristiques de cette souche particulière ?

Le virus que l’OMS a baptisé « 2019-nCoV » était inconnu jusqu’à ce que l’épidémie soit détectée. Son isolement rapide chez des malades, puis le séquençage de son matériel génétique ont permis de le comparer afin de s’assurer de son identité après élimination de virus déjà répertoriés. La connaissance de son génome a aussi servi à établir sa généalogie. C’est ainsi qu’il a été démontré par une équipe chinoise qu’il partage un ancêtre commun avec le coronavirus du SRAS (SRAS-CoV), en l’occurrence un bêta coronavirus HKU9-1 identifié chez des chauves-souris. Une autre thèse faisant du serpent un hôte intermédiaire a été rejetée par plusieurs équipes de chercheurs.

Des questions demeurent sur le foyer initial, au départ attribué à un marché aux poissons de la ville de Wuhan. Mais la découverte de malades qui ne l’avaient pas fréquenté laisse penser à une autre origine, et à une circulation interhumaine dès novembre.

Comment ce virus peut-il évoluer ? « Il s’agit d’un virus dont l’information génétique est portée par une molécule d’ARN [et non d’ADN] et ces virus ont tous tendance à muter, a expliqué, lors d’une conférence de presse, le 31 janvier, la professeure Sylvie van der Werf, responsable du Centre national de référence des virus respiratoires de l’Institut Pasteur. Nous nous attendons à une évolution, mais pour l’instant, si nous avons aperçu quelques changements, les séquences disponibles restent assez proches des premières. » « Ces coronavirus possèdent un fort pouvoir recombinant avec du matériel génétique d’autres virus, et disposent d’un système de correction des erreurs lors de leur réplication », précise la professeure de virologie Astrid Vabret (CHU de Caen).

« LA SURVIE DES CORONAVIRUS DANS LE MILIEU EXTÉRIEUR NE DÉPASSERAIT PAS QUELQUES HEURES SUR DES SURFACES INERTES SÈCHES »

« Pour l’instant, on ne sait pas si le 2019-nCoV se transmet par aérosol ou si seules les plus grosses gouttelettes sont infectieuses. Il a cependant l’air de se transmettre plus facilement que le SRAS ou le MERS-CoV », écrit la docteure Anne Goffard (CHRU de Lille) dans The Conversation, le 30 janvier. « On considère que des contacts étroits sont nécessaires pour transmettre la maladie, soit pour des personnes partageant le même lieu de vie, soit ayant eu un contact direct, en face à face, à moins d’un mètre de la personne malade au moment d’une toux, d’un éternuement ou lors d’une discussion en l’absence de mesures de protection efficaces », indique le ministère de la santé. « La survie des coronavirus dans le milieu extérieur ne dépasserait pas quelques heures sur des surfaces inertes sèches », poursuit le ministère. En outre, le risque d’être infecté par le nCoV en touchant un objet importé de Chine est considéré comme « extrêmement faible », au regard des temps et conditions de transport.

Les recommandations standards pour prévenir la propagation des infections comprennent le lavage régulier des mains avec une solution hydroalcoolique ou du savon, éviter de toucher yeux, nez et bouche sans s’être lavé les mains, se couvrir la bouche et le nez lors de la toux et des éternuements et, bien sûr, éviter tout contact étroit avec une personne malade. « Il est actuellement difficile de savoir si une personne peut être infectée par le 2019-nCoV en touchant une surface ou un objet infecté par le virus, puis en touchant sa propre bouche, son nez ou éventuellement ses yeux », soulignait le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le 31 janvier.

3- Quels sont les stades de la maladie ?

L’OMS a donné un nom à l’épidémie en cours : « 2019-nCoV acute respiratory disease », soit « maladie respiratoire aiguë due au 2019-nCoV ». Comme dans les autres maladies infectieuses, un sujet qui a contracté ce virus va connaître plusieurs phases. D’abord l’incubation, puis la phase symptomatique, avec des signes cliniques, et enfin, la guérison ou, dans les formes sévères, avec une proportion de l’ordre de 2 % des cas, le décès, notamment chez des personnes présentant d’autres maladies ou vulnérables du fait de défenses immunitaires affaiblies. L’incubation dure en moyenne quatre ou cinq jours, avec des écarts pouvant aller de deux à une douzaine de jours. Beaucoup de formes mineures passent certainement inaperçues et ne sont pas prises en compte dans les bilans des cas et des guérisons.

La principale question pour évaluer la propagation du 2019-nCoV est de connaître sa période de transmission. Alors que les personnes contaminées par le SRAS n’étaient contagieuses qu’après l’apparition des premiers signes de la maladie (toux, fièvre, difficultés respiratoires….), il semble que 2019-nCoV puisse se transmettre sans que les personnes présentent de symptômes, selon des travaux publiés le 24 janvier dans le journal The Lancet et, plus récemment, dans le New England Journal of Medicine. Selon l’OMS, ces situations « ne constituent vraisemblablement pas un moteur important de la transmission ». Si elles l’étaient, le risque de la diffusion de l’épidémie serait fortement augmenté.

Enfin, il semblerait que la réinfection par ce virus soit possible chez les personnes n’ayant eu qu’une infection de faible ampleur et qui n’auraient pas développé suffisamment d’anticorps spécifiques. Cela reste à confirmer.

4- Dans quelles conditions les cas avérés sont-ils pris en charge en France ?

Les patients contaminés sont pris en charge dans l’un des 36 établissements de santé identifiés en métropole et outre-mer pour leurs capacités de prise en charge biosécurisée et de diagnostic microbiologique. Il s’agit principalement de centres hospitaliers universitaires (CHU) et d’hôpitaux d’instruction des armées (HIA).

« EN CAS DE NÉCESSITÉ D’ASSURER CONJOINTEMENT LA PRISE EN CHARGE DE NOMBREUX PATIENTS, DES DISPOSITIFS DE RENFORCEMENT DE L’OFFRE HOSPITALIÈRE SERAIENT MIS EN ŒUVRE »

Selon les chiffres de la direction générale de la santé (DGS), ces 36 établissements représentent un total de 150 lits au sein des services de maladies infectieuses et tropicales et/ou de réanimation. En Ile-de-France, les hôpitaux Bichat et Pitié-Salpétrière disposent par exemple chacun de sept lits adultes. « En cas de nécessité d’assurer conjointement la prise en charge de nombreux patients, des dispositifs complémentaires de renforcement de l’offre hospitalière seraient mis en œuvre dans les régions, en fonction de l’importance de l’épidémie », assure la DGS. En Ile-de-France, une quarantaine de chambres à pression négative supplémentaires pourraient être dégagées.

Les chambres étanches de ces établissements sont dites « en dépression » : l’air ne peut que rentrer. Les patients présentant des tuberculoses multirésistantes y sont par exemple habituellement accueillis. Avant d’y pénétrer, les soignants doivent passer par un sas. Ils doivent obligatoirement porter une tenue spéciale (masque de protection respiratoire, lunettes, charlotte, surblouse à usage unique) pour se protéger des gouttelettes pouvant être émises par le patient contaminé à l’occasion d’une toux ou d’un éternuement.

Si davantage de cas devaient être reconnus, « nous ne serions plus en stratégie de barrage, mais de prise en charge de l’épidémie », explique François Crémieux, le directeur général adjoint de l’AP-HP. Autrement dit, des chambres individuelles standards simples – et non plus des chambres à pression négative – pourraient être réquisitionnées, le personnel soignant étant alors tenu de respecter un strict protocole de protection, avec masque et surblouse.

Troisième étage du dispositif, « si on était dans une situation qui devenait vraiment épidémique et qu’on se retrouvait débordés, ce qui n’est pas impossible, on demanderait aux gens présentant des formes bénignes de rester confinés chez eux pendant quelques jours et de porter un masque », assure François Bricaire, infectiologue et membre de l’Académie de médecine.

5- Comment l’épidémie va-t-elle évoluer ?

Personne ne peut affirmer avec certitude combien de temps durera cette épidémie, ou le nombre de cas et de décès qu’elle entraînera. A défaut d’en prédire le devenir, surtout s’agissant d’un nouvel agent infectieux, les scientifiques élaborent des scénarios à partir des données disponibles sur celle en cours due au 2019-nCoV, ainsi qu’avec celles glanées à l’occasion d’épidémies passées. Lors de la phase initiale, focalisée à Wuhan, le travail de modélisation a visé à déterminer les risques de propagation, notamment par le biais du transport aérien. Le travail de l’équipe Inserm – Sorbonne-Université de Vittoria Colizza a ainsi montré que le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France étaient les trois pays européens où le risque d’arrivée d’un cas d’infection importé depuis Wuhan était le plus élevé. De fait, cela s’est produit dans ces trois Etats.

Si la source de l’épidémie n’est plus focalisée dans un seul lieu, il faut d’autres modèles, en fonction de l’importance de la transmission, des autres paramètres de l’épidémie et du nombre de zones où l’infection se propage. Les scénarios servent à guider la riposte, en intégrant l’éventuelle application de mesures et leur impact. C’est le what if (« et si ? ») des Anglo-Saxons.

« IL Y A SUFFISAMMENT DE PREUVES POUR SUGGÉRER QUE CE VIRUS PEUT ENCORE ÊTRE ENDIGUÉ »

« Nous allons aussi essayer de capter la façon dont les comportements de recherche de soins vont évoluer dans la population », indique l’épidémiologiste Pierre-Yves Boëlle (Sorbonne-Université) : les modèles ne peuvent directement être plaqués sur ce qui se passe avec la grippe saisonnière, où l’on estime que 50 % des personnes infectées ne vont pas consulter, indique-t-il. La crainte d’être porteur du coronavirus, dont les symptômes sont proches, va certainement modifier ce ratio. La proximité du tableau clinique va brouiller les pistes.

Autre sujet d’étude : la situation en Afrique, où le premier cas rapporté en Côte d’Ivoire (finalement non confirmé) a posé la question de la diffusion du virus sur le continent. Un scénario toujours particulièrement redouté.

Le 1er février, dans un entretien avec le média en ligne STAT, le responsable du programme des urgences de l’OMS, Mike Ryan, remerciait les énormes efforts de la Chine, qui font « gagner un temps d’avance précieux » au reste du monde, et ajoutait : « Cela ne veut pas dire que la maladie ne va pas prendre complètement de vitesse les autorités chinoises ou des autres pays (…), mais il y a suffisamment de preuves pour suggérer que ce virus peut encore être endigué. »

6- Comment les tests de diagnostic fonctionnent-ils ?

En cas de suspicion clinique, le diagnostic peut être confirmé par un test de détection rapide de l’ARN de ces coronavirus, par une technique dite « de PCR en temps réel » (multiplication de séquences génétiques). L’examen est réalisé à partir d’un prélèvement respiratoire, et le résultat est obtenu en trois ou quatre heures. En France, ces tests sont actuellement pratiqués dans les centres nationaux de référence (CNR) des virus respiratoires, à Paris (Institut Pasteur) et à Lyon, dans le laboratoire du professeur Bruno Lina. Ils peuvent également être utilisés pour rechercher la présence du coronavirus 2019-nCoV chez des personnes sans signe clinique mais qui ont été au contact de malades (entourage familial, par exemple).

Les CNR développent par ailleurs un test sérologique recherchant des anticorps contre les nouveaux coronavirus. Il pourra permettre de mener des études de séroprévalence à l’échelle d’une population (ou d’un échantillon), c’est-à-dire d’évaluer la part d’individus qui ont été exposés au 2019-nCoV et ont développé des anticorps, sans forcément avoir déclaré de symptômes cliniques.

7- Comment développe-t-on des médicaments ou des vaccins ?

Le développement d’un vaccin « classique » – à partir d’un virus atténué ou inactivé – est un processus complexe qui prend plusieurs années. Grâce à de nouvelles technologies – des vaccins à base d’antigènes de synthèse –, des entreprises de biotech espèrent être en mesure de raccourcir ces délais. La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), une coalition d’acteurs publics et privés qui finance des recherches dans le domaine des maladies infectieuses émergentes, a ainsi débloqué 19 millions de dollars (17,2 millions d’euros) pour accélérer quatre projets de vaccins contre le 2019-nCoV. L’ambition est de disposer de lots cliniques pour des essais d’ici à seize semaines, a indiqué Richard Hatchett, directeur général du CEPI.

LE DÉVELOPPEMENT D’UN VACCIN CONTRE LE 2019-NCOV EST DONC D’ABORD UNE MESURE DE PRÉCAUTION

Ces équipes ont été sélectionnées pour leur expertise dans les coronavirus, notamment le MERS-CoV, apparu en Arabie saoudite en 2012, ou d’autres, comme la grippe ou la fièvre jaune. Trois biotechs – Moderna, Inovio et CureVac – misent sur des vaccins à base d’ADN ou d’ARN messager. Très prometteuse, cette technologie doit cependant faire encore l’objet de nombreux tests : aucun vaccin de ce type n’est à ce stade commercialisé. Il faudra trois mois pour lancer un essai de phase 1, puis trois mois pour obtenir des données, avant de lancer une phase 2 sur un plus grand nombre de personnes, a déclaré Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des maladies infectieuses (NIAID), aux Etats-Unis, qui a conclu un accord avec Moderna. Et même si les autorités accélèrent la procédure, il faudra encore des mois pour organiser une phase 3, destinée à évaluer la tolérance et l’efficacité du vaccin sur plusieurs milliers de personnes. Compte tenu de ce calendrier, le développement d’un vaccin contre le 2019-nCoV est donc d’abord une mesure de précaution. « Nous avançons comme si nous devions en déployer un, a ainsi expliqué Anthony Fauci, lors d’une conférence de presse à Washington. Nous envisageons le pire des scénarios, au cas où l’épidémie prendrait de l’ampleur. »

L’Institut Pasteur mise, de son côté, sur l’adaptation au 2019-nCoV d’un vaccin contre la rougeole qui a déjà fait ses preuves : cela consiste à modifier le virus atténué de la rougeole en y insérant des gènes du coronavirus. « Nous avions utilisé cette approche pour mettre au point un vaccin contre le SRAS, et 100 % des animaux avaient été protégés », indique Frédéric Tangy, chef de l’unité vaccination à l’Institut Pasteur. Cette technologie a déjà été utilisée avec succès pour en développer quatre autres – Zika, MERS-CoV, Lassa, et chikungunya – en collaboration avec la biotech autrichienne Themis. Les fragments d’ARN du 2019-nCoV, qui seront utilisés pour customiser celui contre la rougeole, sont en cours de fabrication. « Il nous faudra ensuite environ trois semaines pour produire le vaccin expérimental, avant de le tester chez la souris », précise le scientifique. Si les résultats s’avèrent positifs, des essais cliniques seront organisés chez l’homme, mais il faudra au moins vingt mois avant d’arriver au bout du processus. « Les Chinois avancent aussi très vite dans leurs recherches, avec une approche que nous avons complètement abandonnée », souligne le chercheur, en faisant référence au vaccin contre la variole, délaissé comme vecteur en raison de ses effets secondaires.

Plusieurs « big pharma » se sont aussi lancés dans la course, dont l’américain Johnson & Johnson, avec la même technologie que celle utilisé pour son vaccin contre Ebola. Le laboratoire britannique GSK a annoncé, lundi 3 février, un accord avec le CEPI pour partager son expertise dans le domaine des adjuvants, et des discussions sont en cours avec d’autres laboratoires, indique Richard Hatchett.

Pour traiter les patients déjà infectés, plusieurs antiviraux sont en cours d’évaluation. Les autorités chinoises testent l’efficacité d’un médicament indiqué dans le traitement du VIH : une association de deux molécules commercialisée sous la marque Kaletra par le laboratoire AbbVie. Gilead, une autre firme spécialisée dans les traitements contre le VIH, a, de son côté, ressorti une molécule déjà testée contre le virus Ebola – sans succès – et contre le MERS-CoV – avec des premières données encourageantes.

8- La Chine est-elle « virusogène » ?

L’épidémie de grippe aviaire H5N1, en 1997. Celle de SRAS, en 2002 ; ou, plus récemment, de grippe aviaire H7N9, en 2013; et désormais, le coronavirus 2019-nCoV. Ces dernières décennies, plusieurs flambées épidémiques dues à des virus nouveaux sont parties de Chine. La plupart sont des zoonoses, c’est-à-dire des infections transmises des animaux à l’humain.

« La Chine contribue largement à la propagation et au contrôle des maladies infectieuses dans le monde », soulignaient trois scientifiques chinois dans un article de synthèse paru dans l’International Journal of Infectious Diseases, en 2014. Il s’agit soit de nouveaux germes, inconnus jusqu’alors (maladies émergentes), soit de maladies ré-émergentes, comme la brucellose qui a été épidémique en Chine dans les années 1950 et 1970, puis à nouveau à partir des années 2000. Quan Liu et ses collègues ont listé sept facteurs expliquant pourquoi la Chine est un foyer récurrent de germes émergents ou ré-émergents. D’abord, c’est le pays le plus peuplé de la planète (1,4 milliard d’habitants environ), avec des zones de populations très denses. Ensuite, son urbanisation a été massive et rapide, ce qui, selon ces auteurs, augmente « la survenue de zoonoses émergentes et ré-émergentes transmises par l’eau et l’air, tout comme celle de maladies transmises par les animaux et les insectes ».

LES VIRUS ET AUTRES GERMES ÉMERGENTS NE SONT NI UN PHÉNOMÈNE RÉCENT NI SPÉCIFIQUE À LA CHINE

L’apparition et le développement d’infections à germes émergents sont également favorisés par la déforestation et la production de bétail, « qui s’est développée à un rythme sans précédent au cours des trois dernières décennies ». Or, dans les zones rurales en particulier, porcs, poulets, canards, moutons vivent dans le même environnement, ce qui contribue à une transmission interespèces, voire entre animaux et humains. Le cinquième facteur est celui de la sécurité alimentaire. Les infections d’origine alimentaire sont fréquentes en Chine, favorisées par l’ingestion d’animaux infectés, l’habitude de manger cru ou peu cuit, et des déficits immunitaires qui seraient en augmentation dans la population. Les auteurs de l’article soulignent aussi le rôle du réchauffement climatique. Enfin, l’apparition de nouveaux germes peut résulter de recombinaisons génétiques entre virus de différentes espèces, qui induisent de nouvelles caractéristiques (par exemple, transmissibilité et virulence accrue).

Pour autant, les virus et autres germes émergents ne sont ni un phénomène récent ni spécifique à la Chine. Par exemple, le Nipah virus, apparu en 1998 et qui a fait 400 morts, est venu de Malaisie et de Singapour. Le MERS-CoV, à l’origine d’une épidémie en 2012, trouve, lui, ses origines en Jordanie et dans la péninsule arabique, et Ebola, en Afrique. Quant au VIH, à l’origine de la plus grande épidémie de virus émergents, il a fait son apparition au début du XXe siècle, également sur le continent africain.

9- Un tel niveau d’alerte est-il légitime ?

Ces derniers jours, les critiques fusent, d’autant que si l’épidémie s’étend rapidement, sa mortalité reste pour l’instant assez faible, de l’ordre de 2 %. Jusqu’ici, quelque 360 décès ont été recensés, presque exclusivement en Chine, chez des personnes âgées ou fragilisées. Certes, ce bilan est bien loin de celui de la grippe saisonnière, qui fait chaque année jusqu’à 650 000 morts dans le monde (entre 5 000 et 15 000 en France), mais il n’est que provisoire. Même si des chercheurs s’attellent à modéliser la dynamique de cette épidémie, il paraît difficile, à ce stade, de prédire son ampleur et ses conséquences sur le plan de la santé publique, mais aussi sociétales et économiques.

Face à un virus se transmettant assez facilement et une infection face à laquelle n’existe pas, à ce jour, de traitement ou de vaccin, la mobilisation des scientifiques et les collaborations internationales, pour percer au plus vite les secrets du 2019-nCoV et prendre des mesures ad hoc pour réduire, voire stopper sa diffusion semblent logiques. C’est à ce stade qu’il importe de casser les chaînes de transmission du virus et de développer une pédagogie de la prévention qui s’applique à toutes les infections transmises par voie aérienne – un enjeu d’autant plus crucial en cas d’épidémie ayant un fort potentiel pandémique et qui aura, au minimum, de lourdes conséquences économiques.

10- Sommes-nous condamnés à vivre avec les virus émergents ?

Une maladie émergente est définie comme « une infection dont l’incidence chez les humains a augmenté au cours des deux dernières décennies ou dont le risque d’augmentation de l’incidence est vraisemblable dans un futur proche », expliquait un dossier consacré aux virus émergents paru dans Science & Santé (la revue de l’Inserm), en 2013. Résultant le plus souvent d’infections virales (coronavirus, Ebola, West Nile, VIH…), ces maladies sont plus rarement d’origine bactérienne ou parasitaire. La plupart proviennent des animaux – faune sauvage, principalement. L’émergence (ou la ré-émergence) de nouveaux germes est favorisée par des modifications de l’environnement. Ainsi, la première épidémie de fièvre Ebola, en 1976, « a fait suite à l’exploitation forestière, qui a mis des communautés rurales africaines en contact avec les grands singes, eux-mêmes déjà contaminés par les chauves-souris », expliquait le dossier. Le phénomène est très ancien. Par exemple, « on pense aujourd’hui que c’est le virus de la peste porcine qui a donné naissance, en Asie, à la rougeole humaine entre les XIe et XIIe siècles », était-il souligné dans ce même dossier.

Mais les alertes se sont multipliées ces dernières décennies, avec une dissémination plus rapide et plus étendue des virus émergents, du fait de fortes concentrations de populations, en Asie notamment, et de la multiplication des échanges entre pays. Si l’émergence périodique de nouveaux pathogènes et d’épidémies semble inéluctable du fait des modes de vie actuels, la veille épidémiologique internationale permet leur détection précoce, le déclenchement rapide de mesures sanitaires pour limiter leur extension, et de recherches pour caractériser le virus et trouver des moyens thérapeutiques.

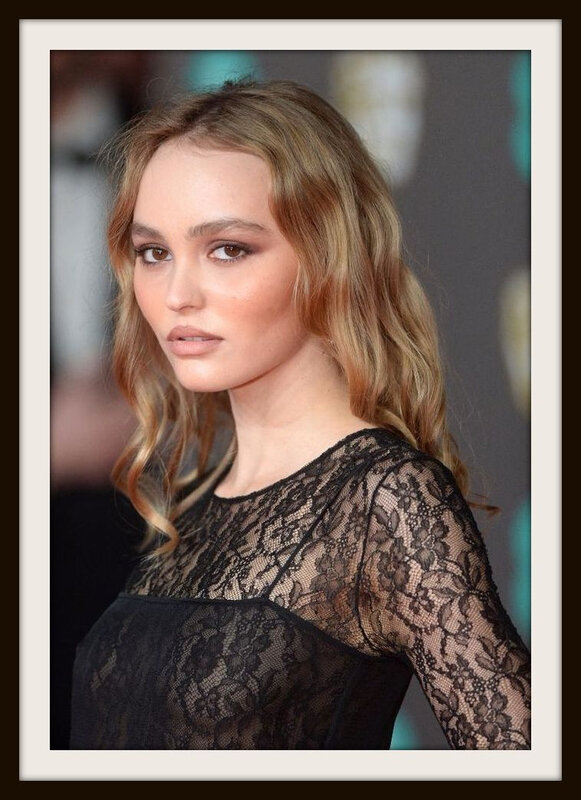

Lily-Rose Depp : seins à l’air aux BAFTA...

Pour sa nouvelle apparition sur le tapis rouge, Lily-Rose Depp a frappé fort !

À seulement 20 ans, Lily-Rose Depp est déjà une figure de la mode et du cinéma à l’échelle mondiale. Scolarisée au lycée français de Los Angeles durant sa jeunesse, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis parle aussi bien le français que l’anglais. Un atout dont elle se sert déjà ! On entend de plus en plus parler d’elle que ce soit vis-à-vis de sa beauté ou de sa carrière cinématographique, elle sait y faire avec les médias.

La jolie blonde est devenue en peu de temps l’égérie de la marque Chanel et suit une très belle carrière de mannequin. Mais cette « fille de » a bien évidemment aussi suivi les traces de son père. Elle a déjà joué dans différents films à succès comme La Danseuse, Planetarium, ou plus récemment L’homme fidèle ou elle partageait la vedette avec Louis Garrel et Laetitia Casta. Comme toutes les filles de son âge, la jeune actrice et mannequin est très active sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram elle montre sans hésiter son côté sexy et glamour. Mais cette fois-ci, c’est sur le red carpet que Lily-Rose a décidé de frapper un grand coup. Et contrairement à sa mère qui a toujours plus ou moins été sage tout au long de sa carrière, Lily décide de dévoiler ses formes… Et sa poitrine ! En effet, c’est dans une tenue noire en dentelle et transparente qu’elle a dévoilé sa poitrine. À l’image de nombreux mannequins internationaux (Irina Shayk lors de la même soirée ou Bella Hadid très souvent), Lily-Rose n’a pas eu peur de montrer ce qu’Instagram prend un malin plaisir à censurer : ses tétons !

Hier soir, dimanche 2 février, avait lieu la cérémonie des BAFTA Awards à Londres. C’est à cette occasion que Lily-Rose a décidé de se lâcher totalement. Si on a pu voir Kate Middleton rire aux éclats face à un Brad Pitt très en forme, on a aussi pu constater sur les réseaux sociaux que les photographes étaient assez surpris de voir la jeune femme dans une tenue aussi osée.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)