Malgré la polémique et des appels à ne pas l’honorer en raison de propos « racistes, homophobes et misogynes », le monstre sacré du 7e art a été récompensé pour l’ensemble de sa carrière.

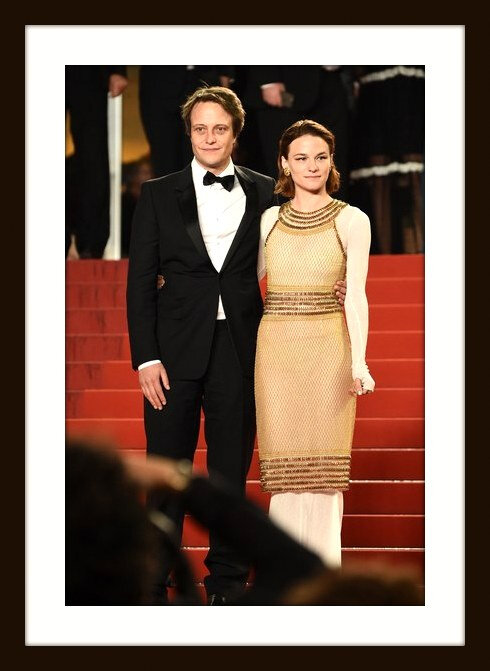

En larmes, le monstre sacré du cinéma Alain Delon a reçu dimanche 19 mai une Palme d’or d’honneur au Festival de Cannes pour l’ensemble de sa carrière malgré des protestations d’associations féministes. « Il y a longtemps que je n’ai pas autant chialé », a avoué l’acteur de 83 ans, le visage rougi, en recevant cette récompense des mains de sa fille Anouchka, sous un tonnerre d’applaudissements.

Dans une salle comble, en présence notamment du ministre de Culture Franck Riester, du président du Festival Pierre Lescure et de son délégué général Thierry Frémaux, le public avait été invité à porter un badge avec le mot « star », rappelant celui que l’acteur avait porté au Festival en 2007. « Ce soir c’est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant », a réagi l’acteur. « Je vais partir, mais je ne partirai pas sans vous remercier ».

Hommage aux femmes

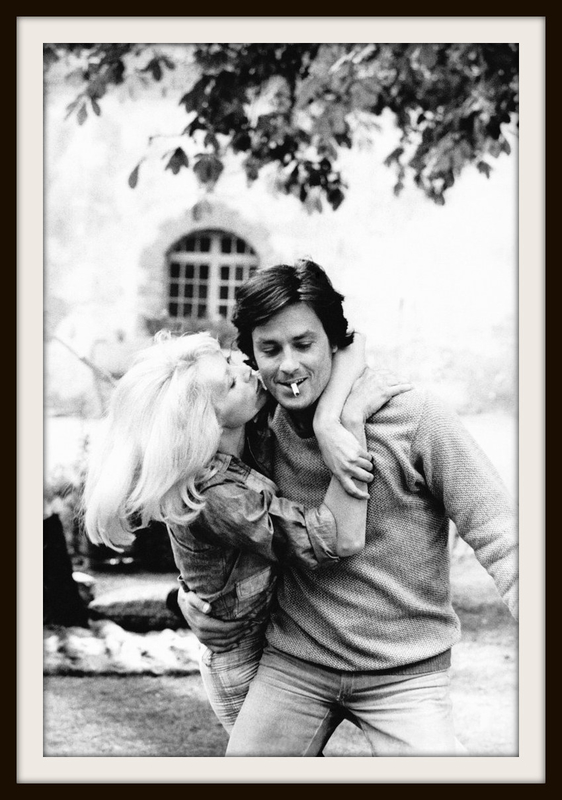

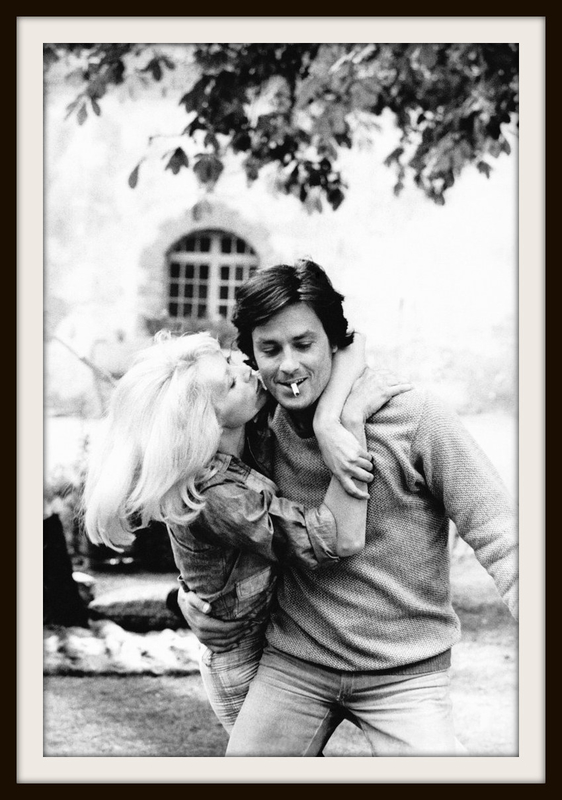

« Si je suis une star, et c’est pour ça que je veux vous remercier, c’est au public que je le dois et à personne d’autre », a-t-il ajouté, soulignant qu’il pensait aussi à deux des femmes de sa vie, les actrices Mireille Darc et Romy Schneider. Auparavant, l’icône du cinéma français des années 1960 et 1970 avait foulé le tapis rouge de Cannes au son notamment de la bande originale du Clan des Siciliens d’Henri Verneuil. Portant au revers de sa veste un badge représentant la couverture du magazine Paris Match annonçant la naissance de sa fille, il avait longuement salué la foule et signé quelques autographes.

Cette journée d’hommage avait commencé en fin de matinée par une masterclass au cours de laquelle il avait évoqué pendant près d’une heure et demie ses souvenirs de cinéma. Il en avait profité pour rendre hommage aux femmes qui lui ont permis de devenir acteur. « Ce sont les femmes qui m’ont aimé, qui m’ont fait faire ce métier, qui ont voulu que je le fasse et qui se sont battues pour que je le fasse ».

« Pas d’honneurs pour les agresseurs »

Si cette palme apparaît comme une récompense tardive pour celui qui a tourné avec des réalisateurs de premier ordre comme Visconti, Melville ou Antonioni, elle a toutefois déclenché une vive polémique avant même le début du Festival. Des féministes ont reproché à l’acteur d’être « raciste, homophobe et misogyne », selon les termes de l’association américaine Women and Hollywood, s’appuyant sur des propos qu’il a tenus jadis. Une pétition, qui a recueilli plus de 25 000 signatures, a aussi demandé à Cannes de « ne pas l’honorer ».

« On n’est pas obligé d’être en accord avec moi. Mais il y a une chose au monde dont je suis sûr, dont je suis fier, vraiment, une seule, c’est ma carrière », a déclaré l’acteur en recevant son prix. « Cette Palme d’or, on me l’a offerte pour ma carrière et pour rien d’autre, et c’est pour ça que je suis fier ».

« Pas d’honneur pour les agresseurs », avait également lancé le collectif français Osez le féminisme sur Twitter. « #MeToo ne nous a donc rien appris ? Nous exigeons que le Festival de Cannes refuse d’honorer un agresseur misogyne. »

« Police politique »

Dans un entretien au Journal du dimanche, l’acteur a reproché à ses détracteurs d’avoir « inventé des déclarations ». « Je ne suis pas contre le mariage gay, je m’en fous : les gens font ce qu’ils veulent. Mais je suis contre l’adoption par deux personnes du même sexe (…) J’ai dit que j’avais giflé une femme ? Oui. Et j’aurais dû ajouter que j’ai plus reçu de baffes que je n’en ai données. Dans ma vie, je n’ai jamais harcelé une femme. » « On a voulu me coller l’étiquette extrême droite parce que j’ai raconté que j’étais copain avec [Jean-Marie] Le Pen depuis l’armée. Non, je suis de droite, point », a-t-il ajouté.

Dénonçant une « police politique », le délégué général Thierry Frémaux a défendu Alain Delon en début de semaine : « Alain Delon a le droit de penser ce qu’il pense », a-t-il dit, estimant « compliqué de juger avec les lunettes d’aujourd’hui des choses qui se sont passées et dites il y a quelques années ».

Caractère ombrageux

S’il a accepté de recevoir cette Palme d’honneur, Alain Delon a toujours entretenu des relations mouvementées avec le Festival de Cannes. Il était venu pour la dernière fois sur la Croisette en 2013 pour la projection d’une copie restaurée de « Plein Soleil » de René Clément, après avoir présenté en 2010 une version restaurée du « Guépard ».

Mais avant cela, le comédien au caractère ombrageux avait boudé pendant dix ans le Festival, vexé de ne pas avoir été invité aux célébrations du 50e anniversaire en 1997. Alain Delon est venu en compétition à Cannes pour la première fois en 1961 pour « Quelle joie de vivre » de René Clément, puis pour « L’Eclipse » de Michelangelo Antonioni en 1962, Prix du jury, et « Le Guépard » de Luchino Visconti, Palme d’or 1963. Mais en 1976, « Monsieur Klein » de Joseph Losey avait été froidement accueilli, provoquant une première fâcherie.

======================

Alain Delon : « Tout ce que j’ai fait au cinéma, je l’ai vécu »

Par Samuel Blumenfeld

De sa jeunesse agitée à ses aspirations actuelles en passant par ses plus grands films et ses rencontres décisives, Delon s’était raconté au « Monde » en septembre 2018. Nous republions cet entretien à l’heure où l’acteur s’apprête à recevoir une Palme d’or d’honneur ce dimanche à Cannes.

Alain Delon est, à 83 ans, l’un des monstres sacrés du cinéma français et mondial, avec près de quatre-vingts films à son actif, plusieurs chefs-d’œuvre et de nombreux succès populaires. Il est aussi un acteur qui s’exprime rarement. Pour prolonger ce qui a été écrit dans nos pages en juillet, éclairer et commenter son parcours, dire comment il est parvenu à se tailler une place – unique – sur les écrans, préciser à qui il doit cette place et expliquer ce qu’il pense du cinéma d’aujourd’hui, il s’est longuement confié à notre journaliste.

Il en ressort un parcours exceptionnel et une approche singulière de ce que l’on appelle une carrière. Car rien ne le destinait à ce métier. Delon est un homme devenu acteur par accident, qui a appris film par film, en avançant. Ou plutôt qui n’interprète pas, mais « vit » ses rôles.

Nous l’avons rencontré longuement dans ses bureaux du boulevard Haussmann, à Paris. Il nous confirme qu’il ne fera plus de cinéma, ne voulant pas mener le combat de trop. Son retour au théâtre est en revanche programmé dans sa tête, sans donner de date, avec Le Crépuscule d’un fauve, de Jeanne Fontaine. Tout cela est exprimé avec des mots précis, non sans assurance, et presque sans regret. Et beaucoup de conviction.

Vous dites souvent que vos origines, votre famille, votre enfance n’étaient pas des atouts pour devenir acteur. Quand et comment tout commence-t-il pour vous ?

En 1952. J’ai 17 ans. Je m’engage dans l’armée, je pars en Indochine et j’y suis très heureux. Pour des raisons personnelles et familiales, je veux foutre le camp. Je suis mal dans ma famille. Mes parents ont divorcé. Je vis avec une mère et un beau-père d’un côté, un père et une belle-mère de l’autre. Je suis un gêneur, l’enfant de trop, le gosse entre deux couples, qui emmerde tout le monde. Vraiment. Je suis un enfant de l’amour, mais lorsque l’amour explose, chacun refait des enfants de son côté. Personne ne sait quoi faire de moi.

Je suis placé en nourrice à Fresnes. Le mari de ma nourrice est gardien à la prison. Je suis là quand ils fusillent Laval [président du Conseil sous Philippe Pétain], le 15 octobre 1945. Oui, je suis là. Non pas près de lui, mais nous savons tout. On se dit : « Il paraît qu’ils l’ont traîné, il ne pouvait plus marcher, puis ils l’ont fusillé. » Après, je me retrouve avec mon beau-père qui me casse la tête, veut me tuer, et ma mère fait une fille et un autre fils.

Je suis un branleur, je deviens charcutier, je travaille, en fait, partout. Je ne suis rien. J’ai autant envie d’être charcutier que ce que vous voulez. Tout cela fait qu’à 16-17 ans, je dis : « Je me tire. » Je vois dans les journaux ces publicités pour s’engager dans l’armée. Ma seule façon de me tirer, c’est l’armée. Je veux d’abord aller dans l’aviation, mais il faut attendre six mois ou un an. Je choisis donc la marine pour partir presque tout de suite. Je suis alors un des plus jeunes.

A 17 ans, vous pouvez vous engager sans l’autorisation de vos parents ?

Quand j’annonce ma décision à mon père, il m’embrasse tellement il est heureux. Je les remercie sur le coup. « Pourvu qu’ils me la donnent ! », me dis-je. Puis, après avoir réfléchi, je me dis : « Attends ! Qui donne son autorisation à son fils de 17 ans pour partir en Indochine ? » Voilà, c’est ma vie… Alors je leur en ai voulu longtemps. En fait j’en veux beaucoup plus à mon père.

Moins à votre mère ?

C’est tout de même ma mère qui m’a fait, et avec toute la vie qu’elle a eue… J’ai eu la vie qu’elle voulait avoir. Elle voulait être une actrice, elle avait ça dans le sang. Sa vie a tourné autrement et, jusqu’à sa mort, elle est heureuse, car j’ai réussi ce qu’elle voulait faire. Elle en était fière à crever. C’est émouvant d’ailleurs car, à la fin de sa vie, elle se fait appeler Mme Delon, alors qu’elle s’appelle Mme Boulogne, du nom de son deuxième mari.

La seule chose qui m’a manqué me manque encore, et me manquera toujours, c’est de ne pas avoir eu un frère ou une sœur pour parler un peu de ce qu’on a vécu. J’ai été un enfant de l’amour, mais un enfant unique.

« Tout ce que je suis devenu, je le dois à l’armée. Ça vous plaît, tant mieux. Ça ne vous plaît pas, tant pis »

Qu’apprenez-vous à l’armée ?

Je deviens différent. Je dois tout à l’armée en tant qu’homme. Je pars pour l’Indochine le 23 janvier 1953. Et j’en reviens le 1er mai 1956. C’est long, par moments. Et à d’autres, je suis heureux. Quand je dis ça, on me prend pour un fou. Mais je le redis : tout ce que je suis devenu, je le dois à l’armée. Ça vous plaît, tant mieux. Ça ne vous plaît pas, tant pis.

Je dois à l’armée la discipline, les rapports entre les autres, le chef, les sous-chefs, l’action, la peur. J’ai dû quitter l’armée après avoir fait des conneries. Je suis un cas rare, RDSF (« renvoyé dans ses foyers »), tellement j’ai emmerdé le monde. Les gens ne savent plus ce que c’est, un RDSF. J’ai un contrat de cinq ans, et ils me virent au bout de trois ans et trois mois.

Pourquoi êtes-vous « viré » de l’armée ?

Je suis un jeune garçon dans une base, un poste difficile, assigné à la protection de l’arsenal, à Saïgon. C’est une mission dure, tout se passe bien et rien d’autre. Disons que je fais des conneries avec des copains. Le 8 novembre 1955, je suis en prison. Je réalise alors que c’est le jour de mes 20 ans. Je me trouve à 20 000 kilomètres de ma famille et là, dans ma cellule, le jour de mon anniversaire, je verse une larme.

A chaque fois que vous tenez une arme à l’écran, on voit bien que vous n’avez pas appris cela la veille…

C’est certain. Ce n’est pas au cinéma que je commence à apprendre à tenir une arme.

Le métier de comédien, vous l’avez appris ?

Ma carrière n’a rien à voir avec le métier de comédien. Comédien, c’est une vocation. On veut être comédien comme on veut être chauffeur de taxi ou boulanger. On suit des cours, on fait des écoles, puis des conservatoires.

C’est la différence essentielle – et il n’y a rien de péjoratif ici – entre Belmondo et Delon. Je suis un acteur, Jean-Paul est un comédien. Un comédien joue, il passe des années à apprendre, alors que l’acteur vit. Moi, j’ai toujours vécu mes rôles. Je n’ai jamais joué. Un acteur est un accident. Je suis un accident. Ma vie est un accident. Ma carrière est un accident.

« Je tombe dans ce métier grâce à des femmes. Ce sont elles qui me font faire du cinéma. Ce sont les femmes qui me veulent, me font, me donnent tout, des femmes tombées amoureuses de moi »

Le cinéma hollywoodien produit, quasiment à la chaîne, ces accidents : Burt Lancaster, votre partenaire dans « Le Guépard » et dans « Scorpio », Lee Marvin aussi, ou, pour prendre un acteur de votre génération, Steve McQueen…

J’en connais plein, aux Etats-Unis, des acteurs qui sont des accidents. Ce sont des personnalités au service du cinéma. Je suis conscient de cette particularité. De ce point de vue, je suis plus américain. Encore heureux qu’il se produit de tels accidents. Sinon, je serais mort depuis longtemps.

Si vous n’apprenez pas, comment entrez-vous en relation avec le cinéma ?

Je tombe dans ce métier grâce à des femmes. Ce sont elles qui me font faire du cinéma. Ce sont les femmes qui me veulent, me font, me donnent tout, des femmes tombées amoureuses de moi. Elles ont, minimum, six ou sept ans de plus que moi. Je veux voir alors dans les yeux de ces femmes que je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort, et c’est pour ça que je deviens acteur.

Je vous explique. Quand je rentre d’Indochine, en 1956, je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais mourir dans peu de temps, car je suis un voyou. J’en ai la mentalité. J’habite à Pigalle avec un copain, dans un hôtel qui m’a marqué. L’Hôtel Régina. Toute ma vie est marquée par le mot « Régina ». Je suis un « réginaburgien », car je suis originaire de Bourg-la-Reine. Mon père était le directeur du cinéma Régina.

Il y a un bar à côté de mon hôtel, un bar de voyous, Les Trois Canards. Au bout d’un ou deux mois, j’ai huit jeunes filles qui sont amoureuses de moi et qui veulent travailler pour moi. Ça vous va ? Si le cinéma n’arrivait pas là-dessus, je serais où aujourd’hui ? J’ai des femmes dans un certain quartier de Paris, et je dois devenir un maquereau. Mais, comme j’ai aussi des femmes dans un autre quartier de Paris, je deviens une star.

Qui sont ces femmes d’un autre quartier de Paris ?

Un jour, mon copain me propose d’aller faire un tour à Saint-Germain-des-Prés. Je lui demande : « Mais c’est quoi Saint-Germain-des-Prés ? » Il m’y emmène, rue Saint-Benoît, dans un hôtel du même nom. On me présente une femme, Zizi, qui est morte depuis. Elle tombe amoureuse de moi. Je la sors de son hôtel, et je l’emmène dans la boîte de nuit juste en face de la rue Saint-Benoît, où vont tous les acteurs.

Par Zizi, je rencontre Brigitte Auber, qui tombe dingue de moi – vous l’avez sans doute vue dans La Main au collet, d’Alfred Hitchcock. Elle est encore vivante, elle a 90 ans, je lui dois beaucoup, elle le sait. Je déménage chez Brigitte, qui me fait rencontrer Yves Allégret. L’épouse du cinéaste, Michèle Cordoue, tombe dingue de moi et dit à son mari qu’il faut me prendre pour le film qu’il prépare, Quand la femme s’en mêle. Voilà comment je commence dans le cinéma.

« Toute ma vie, toute ma carrière. J’ai toujours vécu, je n’ai jamais joué »

Le fait d’être « bien fait de votre personne », comme vous disiez, a-t-il joué ?

J’étais pas mal.

Comment se passe le tournage de votre premier film, avec Yves Allégret ?

Il me convoque chez lui, à côté de Marnes-la-Coquette, et je lui demande : « Qu’allez-vous faire de moi ? Je ne sais rien faire. Je ne suis pas un acteur, je suis un soldat. » Je refuse un rôle qu’il me propose. C’est pour cette femme, Michèle Cordoue, qui insiste auprès de moi, que j’accepte de faire le film.

Je me souviens qu’au tout début du tournage Yves Allégret me dit : « Ecoute-moi bien : ne joue pas, je veux que tu vives. Sois toi. Regarde comme tu regardes. Bouge comme tu bouges. Parle comme tu parles, c’est toi que je veux voir, ne joue pas. » Cette phrase m’a marqué, toute ma vie, toute ma carrière. J’ai toujours vécu, je n’ai jamais joué.

Entre votre premier film et votre consécration dans « Le Guépard », de Visconti, vous jouez dans dix films en à peine cinq ans. Comment une ascension aussi fulgurante est-elle possible ?

Je quitte l’armée en 1956. Quand la femme s’en mêle sort en 1957. A l’affiche de ce film d’Yves Allégret, il y a Edwige Feuillère, qui devient ma marraine en cinéma, et Bernard Blier, qui devient mon parrain. Je me souviens des mots d’Edwige Feuillère : « On n’arrête pas un cheval de course. »

C’est vrai que tout va ensuite très vite. Yves Allégret demande à son frère Marc de me prendre dans Sois belle et tais-toi, et il me choisit pour jouer avec Romy Schneider. C’est le moment où je rencontre aussi Jean-Paul Belmondo et Mylène Demongeot. L’année d’après, j’ai rendez-vous sur les quais, chez René Clément, qui prépare Plein soleil, avec les deux frères Hakim comme producteurs. Ils m’expliquent que Maurice Ronet doit jouer Ripley, l’assassin, et moi sa victime. Sauf que moi je veux faire Ripley et rien d’autre. On me traite de petit imbécile. « Vous êtes qui ? Vous êtes quoi ? », je réponds : « Je dis ce que je pense. Si vous voulez l’autre, prenez l’autre, mais pas moi. » Et puis, au fond de l’appartement, il y a Bella Clément, la femme du cinéaste, en train de faire la vaisselle, et elle lance : « Rrrené, le petit a rrraison. » C’était terminé. Plein soleil est un succès mondial, notamment au Japon, car il y a « soleil » dans le titre. Et là-dessus, Visconti dit : « C’est lui qui fera Rocco. » Mais c’est René Clément qui est à la base de tout, mon maître absolu.

« Dès que je me trouve devant une caméra, celle d’Yves Allégret, je sens que je suis dans mon élément »

Vous étiez trop jeune, pourtant, pour jouer Ripley…

C’est exact.

Mais si le spectateur ne fait pas attention à l’écart d’âge avec votre victime, c’est parce que vous parvenez à le faire oublier…

Non, c’est grâce à René Clément. J’insiste, je n’ai aucune formation, rien. J’arrive d’Indochine, on me met une caméra sur la gueule, et j’enchaîne trois films. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que, dès que je me trouve devant une caméra, celle d’Yves Allégret, je sens que je suis dans mon élément. J’ai l’impression que c’est pour moi, d’être né pour faire ça. Sans cette conviction, je ne serais pas là aujourd’hui.

Yves me dit « Sois toi », et je me sens dans ma peau. C’est ma vie. Je ne peux plus faire autrement. Tout a été plus extraordinaire ensuite que ce que j’aurais pu et dû faire. J’aurais dû mourir à 23 ans, à Pigalle. Et à 24 ans, je me retrouve là [il montre une photo de lui en compagnie d’Edith Piaf]. Ma vie est extraordinaire – en pension, en Indochine, en taule, au cinéma… Vous vous rendez compte ? Ce n’était pas écrit que je m’en sorte.

« Plein soleil » sort en mars 1960, exactement au même moment qu’« A bout de souffle », de Jean-Luc Godard. L’année précédente sortent sur les écrans « Les Quatre-Cents Coups », de François Truffaut, et « Les Cousins », de Claude Chabrol. Pourquoi n’avez-vous pas tourné avec les cinéastes de la Nouvelle Vague ?

Ce n’est pas compliqué. Ils ne veulent pas de moi. Carrément. Je suis un mauvais garçon à leurs yeux. Tous ces films que je fais en France et en Italie, avec Visconti, Clément, c’est ce que la Nouvelle Vague n’aime pas. J’essaie, à l’époque, de tourner avec certains. Mais ils ont une telle aversion à mon égard… Le Delon de Rocco et ses frères, ce n’est pas pour les cinéastes de la Nouvelle Vague.

Ils ont tellement cette conviction d’être le nouveau, le vrai et le seul cinéma que, pour eux, je suis un passéiste. Avec François Truffaut, il y a un jour une espèce de contact ; il essaie de m’approcher, j’attends son retour, et plus personne. Le seul avec qui je tourne, c’est Godard, pour justement son film Nouvelle vague. Mais c’est bien plus tard, en 1990, et en plus je crois que c’est grâce à moi qu’il arrive à monter son film.

Aujourd’hui, l’ironie ne m’échappe pas. Ils sont où, ces cinéastes ? Plein soleil, Rocco, Le Guépard sont des films qui tiennent le coup, c’est le moins que l’on puisse dire. Sans parler de Melville ou de Losey. Ce qui est vrai, c’est que j’ai souvent, à tort ou à raison, fait peur à certains metteurs en scène, parce que le bruit courait que je faisais tout, disais tout, cassais tout. Je suis désolé, mais je n’ai jamais dit à Visconti, Melville ou Clément où mettre la caméra. J’ai en revanche bougé quelques cons dans ma vie.

Que pensiez-vous de la Nouvelle Vague ?

Rien, si ce n’est que c’était un nouveau cinéma. Je connaissais les noms et puis c’est tout. J’aurais eu un contact avec un d’entre eux, j’aurais fait ne serait-ce qu’un essai, j’aurais pu avoir une idée, mais je ne les ai jamais connus et jamais vus.

Vous êtes un des rares acteurs à avoir joué dans deux films sur et contre la guerre d’Algérie, « L’Insoumis » (1964), d’Alain Cavalier, et « Les Centurions » (1966), de Mark Robson. Pourquoi ?

Est-ce que vous savez qu’en ayant fait la guerre d’Indochine je ne pouvais plus être appelé sur un autre conflit ? Sinon, compte tenu de mon âge, j’aurais été appelé en Algérie. Le sujet, la rencontre avec Alain Cavalier, tout cela me plaît, et c’est pour cela que je joue dans L’Insoumis, qui est aussi mon premier film en tant que producteur. Les Centurions, c’est par hasard. J’avais fait un brin de carrière aux Etats-Unis, et je suis alors très copain avec Anthony Quinn, Michèle Morgan et George Segal, qui sont mes partenaires dans ce film. Tout ce monde est mort. Mais revenons à L’Insoumis. Il y a quand même la scène de la fin…

Où l’on vous voit mourir au milieu des chevaux. Or, vous avez une passion pour les chevaux. Cette idée vous appartient-elle autant qu’à Cavalier ?

Elle m’appartient d’une certaine façon. Dans le dénouement de Quand la ville dort (1950), de John Huston, le personnage du truand, incarné par Sterling Hayden, éprouve le besoin de rentrer chez lui. Il tombe dans un champ, et les chevaux viennent l’entourer pour le regarder mourir. C’est en hommage à ce film que je fais L’Insoumis. La fin de Quand la ville dort est l’une des choses qui m’ont le plus bouleversé de ma vie. Cette fin… je me dis que je veux mourir comme ça. Je suis par terre et je pleure.

Jean-Pierre Melville, avec qui vous avez tourné trois films, est-il le cinéaste avec lequel votre relation de travail a été la plus fusionnelle ?

Disons que je comprends parfaitement ce qu’il a dans la tête, et inversement. Ça ne s’explique pas, ce petit miracle, même si j’y ai souvent pensé. La première fois, c’est en 1966, lorsque Jean-Pierre vient me voir chez moi, rue de Messine, où j’habitais avec ma femme, Nathalie, pour me parler du Samouraï. Il commence par me raconter l’histoire et, au bout de dix minutes, je l’arrête : « Jean-Pierre, il n’y a pas un mot de dialogue là-dedans, pas la peine d’aller plus loin. Je le fais. On le fait. » Je n’ai même pas eu besoin, sur le moment, de connaître la fin du film…

Justement, dans « Le Samouraï », vous dites à vos compagnons de table au poker : « Je ne perds jamais. Jamais vraiment. » Cette phrase, qui pourrait résumer votre carrière, l’improvisez-vous ?

Je ne peux vous le certifier, mais ce n’est pas impossible. Je me souviens très bien de cette scène, je me retourne vers la porte, je dis : « Jamais. Jamais vraiment. » Je fais une pause entre les deux phrases. Oui ça vient de moi, et Melville me lance : « C’est formidable. » J’ai senti que j’avais ce don du ciel.

Nous n’avons, Jean-Pierre et moi, aucune relation en dehors du travail, car nous sommes, les deux, toujours dans le travail. Il est sans cesse en avance d’un film, c’est pour ça que nous tournons aussi rapidement, pratiquement à la suite, Le Samouraï, Le Cercle rouge, Un flic, et nous avions un quatrième film en projet, Arsène Lupin.

Melville m’adore comme acteur et comme homme. Il est, comme moi, très impressionné par le cinéma américain. Le chapeau, le col de mon personnage dans Le Samouraï, c’est lui. Je me plie à sa discipline, car je sens qu’il a raison.

Lorsque les Studios Jenner (Paris 13e), qui lui appartiennent et où il habite en famille, sont détruits par un incendie, durant le tournage du Samouraï, je reçois un coup de téléphone m’avertissant de la catastrophe. Je fonce sur les lieux, la police est déjà là, elle me reconnaît et me laisse passer. Je vois Jean-Pierre, sa femme, ses assistants. Il est en robe de chambre avec son chapeau sur la tête. Je m’approche de lui. Sa vie est en train de brûler, ses archives disparaissent, il me serre le bras et me confie : « Mon coco, notre oiseau… dans sa cage ! » Sa vie brûle, toute sa carrière brûle, et il est bouleversé par cet oiseau brûlé vif. Il ne pense qu’au piaf. J’ai cru que j’allais m’évanouir. Vous savez, Jean-Pierre est mort d’une crise cardiaque, dans un restaurant, et dans un éclat de rire. Vous vous rendez compte ? Je remercie le ciel de ne pas avoir assisté à ça, je ne m’en serais pas remis.

« J’adore “Monsieur Klein” à cause de ça. Il y a tellement de choses de moi dans ce film… »

Pourquoi, au milieu des années 1970, voulez-vous tourner « Mr Klein », qui aborde la question de la collaboration et la rafle du Vél’ d’Hiv ?

Parce que c’est un tabou et une tragédie. Personne ne veut alors de ce film, et moi je le veux tellement que je le produis avec Norbert Saada. Puis je propose à Joseph Losey de le mettre en scène. Et on le fait ! Qui ne connaît pas l’épisode du Vél’ d’Hiv ? Je suis né en 1935. J’ai 10 ans en 1945. Je ne suis pas con. Je vois tout, je comprends tout. J’habite alors Bourg-la-Reine, où ma mère est commerçante. Je livre des commandes de nourriture pour des gens qui me donnent en échange de quoi manger. Il y a, de l’autre côté de la rue, un commerçant qui passe la tête par la fenêtre pour regarder les Allemands passer, et il prend une balle dans la tête. Mort. Je vois, moi aussi, les Allemands passer. Je vois quarante femmes tenues par les FFI pour qu’on leur rase la tête. On me planque un moment à Reims, puis du côté de chez Jean Gabin, en Bretagne, chez des amis, car mes parents ont peur pour moi.

Je connais également le Vél’ d’Hiv avant qu’il ne soit détruit. L’enfant que je suis est un admirateur de Fausto Coppi et, aujourd’hui encore, je possède à la campagne un de ses vélos. Quand on tourne Monsieur Klein au vélodrome de Vincennes, je suis bouleversé. La reconstitution est formidable.

Robert Klein est un collectionneur d’art, qui prospère durant l’Occupation en achetant à vil prix les biens des juifs cherchant à fuir le pays. Au début du film, on voit votre personnage s’emparer d’une toile d’Adriaen van Ostade et l’admirer. Son plaisir, c’est un peu le vôtre ?

C’est, pour beaucoup, moi dans la vie. J’adore Monsieur Klein à cause de ça. Il y a tellement de choses de moi dans ce film… Mon amour des tableaux, ce rapport ambigu avec les gens, cette espèce de jeu où je suis Monsieur Klein sans savoir pourquoi. Etre et ne pas vouloir être, tout en l’étant.

A la fin, qui est fabuleuse, lorsque je traverse la foule au milieu du Vélodrome d’hiver, je sais très bien vers quoi je me dirige. Michael Lonsdale, qui joue le rôle de mon avocat, me court après pour m’annoncer qu’il a réuni les papiers prouvant que mon personnage n’est pas juif, et pourtant je me dirige vers le couloir de la mort. Je dis : « Laisse-moi y aller. » J’y vais, je sais où je vais, dans un train de déportés, puis vers un camp d’extermination. Ce sont des choses à moi, très personnelles.

Mais je prends quel risque en faisant ce film ? Celui de traverser le Vél’ d’Hiv pour aller mourir ? Ce film est magnifique, ceux qui l’ont vu l’ont adoré parce qu’il dit les choses exactement. Mon personnage, Robert Klein, va jusqu’au bout. Sinon, je ne fais pas le film. C’est mon devoir d’homme de vivre ce rôle.

Comme pour toute ma carrière d’acteur, dès l’instant où je fais Monsieur Klein, je vis Monsieur Klein. Je ne joue pas ma sortie au Vél’ d’Hiv. Je la vis. Si je la joue, j’aurais peut-être été mauvais. Encore une fois, tout ce que j’ai fait, je l’ai vécu.

Et vous êtes collectionneur d’art, comme votre personnage…

C’est l’instinct. Je commence par acheter des dessins, puis les dessins m’amènent à la peinture. Je suis fasciné par les dessins, car ils sont le premier jet. Dans ce registre, personne ne m’a rien appris. Après, j’ai des amis qui me conseillent – par exemple Claude Aubry et Pierre Cornette de Saint-Cyr. Je passais ma vie à faire l’aller-retour entre Paris et Londres pour suivre toutes les ventes aux enchères. J’ai vendu, il n’y a pas longtemps, une collection de bronzes de Bugatti, et, un peu avant, une collection d’art contemporain. J’ai gardé ce que j’aime, le XIXe siècle et le début du XXe siècle, j’ai gardé Géricault, Millet, Delacroix. Tout est parti de là, de leurs dessins.

« Aujourd’hui, qui écrit pour des stars ? Personne. Ils écrivent pour du pognon, sur un sujet »

Pourquoi avoir acheté aux enchères l’original de l’appel à tous les Français du général de Gaulle ?

Par respect et amour pour de Gaulle. Quand je vois que ce document est mis en vente par un commissaire-priseur français et qu’il peut partir en Amérique du Sud, je suis révulsé. Je l’ai acheté et offert. C’est de Gaulle, quand même. J’ai une passion pour le général. Tous les 18 juin, je vais dans sa ville de Colombey-les-Deux-Eglises [Haute-Marne].

Le cinéma d’aujourd’hui est-il taillé pour des stars comme vous ?

Le cinéma a changé, les stars ont changé. Avant moi, il y a Jouvet, Gabin, Montand. A mon époque, qui n’est plus royale, je rencontre en tant que môme des auteurs comme Michel Audiard ou Pascal Jardin, qui écrivent pour des stars.

Je vais vous dire, quand je commence, en France, on est cinq copains, les cinq doigts de la main, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Cassel, Jean-Louis Trintignant, Jean-Claude Brialy, et le petit dernier, tout jeune, Alain Delon. Jean-Claude est mort. Jean-Pierre est mort. Trintignant va très mal. Jean-Paul va bien, mais finir sa carrière comme lui, c’est dur. Quand Jean-Claude et Jean-Pierre sont morts, cela me fait beaucoup de mal, et lorsqu’un autre partira, cela me fera encore plus de mal.

Aujourd’hui, qui écrit pour des stars ? Personne. Ils écrivent pour du pognon, sur un sujet. Gabin dit un jour : faire un film, ce n’est pas compliqué, il faut un sujet, et si vous avez le sujet, vous avez l’argent, la production, les acteurs. J’ai l’impression qu’aujourd’hui la seule chose qui manque c’est le sujet.

A l’époque, Audiard écrit pour Gabin. Je ne parle pas pour moi, je ne suis plus dans le coup, mais, aujourd’hui, qui écrit pour qui ? Je vous pose la question sur la disparition des stars. Est-ce lié à l’époque, ou est-ce le cinéma d’aujourd’hui qui a pris un virage ?

Dans ma jeunesse, on va dans une salle, avec des fauteuils rouges, avec sa fiancée, on s’assoit, on regarde un film et on rêve. On veut voir et être Ingrid Bergman. On va au cinéma pour voir ce qu’on n’est pas et qu’on ne sera jamais. On quitte la salle, on a vu quelque chose d’extraordinaire. Maintenant, tout le monde ressemble à tout le monde dans les films.

Y a-t-il tout de même des comédiens, après vous, dans lesquels vous vous reconnaissez ?

J’aimais beaucoup Patrick Dewaere, il s’est tué. Il y a Depardieu, bien entendu. J’aime assez Vincent Cassel, le fils de Jean-Pierre. En dehors de ça… On me dit : « C’est normal, les grands acteurs et actrices peuvent revenir dans deux cents ans. » Mais je ne serai plus là ! Il faut que les époques évoluent, changent, m’explique-t-on. Très bien, mais je ne serai plus là. De toute façon, j’ai abandonné tout cela depuis longtemps. Et j’ai eu de la chance de travailler avec des génies.

« Aujourd’hui, je ne vois pas qui pourrait me faire faire un film. Ou alors il faut me présenter une histoire à crever »

Avez-vous senti, à partir de la fin des années 1970, que vous ne retrouviez pas les maîtres avec lesquels vous aviez travaillé ?

Et comment ! Quand vous avez travaillé avec Clément, Visconti, Losey, vous sentez bien qu’il se passe quelque chose par la suite, qu’il y a un vide, alors vous faites le complément. Ces maîtres m’ont manqué, alors j’ai fait la différence, comme si j’étais acteur et metteur en scène – je l’ai été. Je suis devenu, un peu, le maître, avec des cinéastes comme Jacques Deray et Pierre Granier-Deferre.

Je tourne six films avec Deray, mais c’est moi qui fais tout, les produis. C’est moi qui finis par imposer Romy Schneider sur La Piscine. On me sort une sublime Américaine ou Monica Vitti pour jouer à sa place. Je dis : « Vous me faites chier, c’est Romy ou alors il n’y a pas de film. » Je le dis parce que je sais de quoi Romy est capable. Je sais aussi qu’elle est décadente, paumée, n’a plus rien à faire. Donc je lui dis : « Ecoute, tu vas être sublime. » Deray est entièrement d’accord avec moi. Quand La Piscine sort, personne ne vient me voir pour me dire : « Nous nous sommes trompés, vous avez raison. »

Toujours est-il qu’à la suite de ce film, Claude Sautet vient chercher Romy pour Les Choses de la vie. Je suis tellement heureux et fier de m’être battu… J’ai, à cette époque, le pouvoir de dire : « Je vous emmerde. Machin, je n’en veux pas. » J’avais déjà imposé mes désirs, sans en avoir le pouvoir, sur Plein soleil, devant les frères Hakim. S’il n’y avait pas eu Mme Clément au fond, je ne serais peut-être pas là.

Les parfums Christian Dior utilisent, pour une publicité, votre portrait tiré du film « Les Aventuriers » (1966), de Robert Enrico. comme si la marque ne pouvait trouver un autre acteur…

C’est vous qui le dites.

Pour vous, le cinéma, c’est terminé ?

Oui, oui, oui. J’ai toujours été marqué par ce qu’on appelle en boxe le « combat de trop ». Je ne veux pas faire le combat de trop. J’ai une carrière tellement exceptionnelle que je ne veux pas faire le film de trop. Les cinéastes avec qui je pourrais tourner sont morts. J’ai arrêté il y a dix ans déjà avec Astérix. Qu’est-ce que vous voulez que je foute ? Comme disait Gabin, si l’on m’apporte aujourd’hui un film, mais qui ? Avec qui ? Luc Besson ? Il sait depuis longtemps que j’ai envie de travailler avec lui, mais j’ai appris qu’il a une sorte de crainte. Il a peur ? Je ne sais pas. Polanski ? Il n’a pas pris contact avec moi.

Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a raconté tellement de choses sur moi. Comme si c’était moi qui avais fait tous ces films géniaux. Avec Clément, avec Visconti, avec Melville, j’ai fermé ma gueule, j’ai fait ce qu’on me demandait et du mieux que je pouvais. Je n’ai jamais dit à Visconti et à Clément comment me placer. Je suis capable de faire n’importe quoi aujourd’hui. Mais il faut vraiment – excusez-moi – que je bande ! Sinon, j’en ai rien à foutre. Je vous jure, aujourd’hui, je ne vois pas qui pourrait me faire faire un film. Ou alors il faut me présenter une histoire à crever.

« J’aurais voulu, avant de mourir, faire un film sous la direction d’une femme. Vous vous rendez compte, ça ne m’est jamais arrivé »

Le théâtre ?

J’ai en effet l’intention, avant de partir, de jouer dans une pièce qui s’intitule Le Crépuscule d’un fauve, de Jeanne Fontaine. J’attends d’être rétabli physiquement. J’espère faire cela très vite. C’est une très belle pièce. Le fauve ici, ce n’est pas Alain Delon, c’est le personnage, un ancien divisionnaire du Quai des orfèvres qui, dans un braquage, se prend une balle dans la colonne vertébrale, il est complètement cassé, il prend sa retraite, c’était un vrai fauve.

Un regret ?

Il y a une seule chose, mais ce n’est pas pour ça que je tournerais, qui m’a manqué et me manquera toujours : j’aurais voulu, avant de mourir, faire un film sous la direction d’une femme. Vous vous rendez compte, ça ne m’est jamais arrivé. Il y a Lisa Azuelos, Maïwenn, je l’ai dit à tout le monde, personne n’a bougé. Je l’ai dit, écrit, personne ne s’est manifesté, elles doivent avoir peur.

Comment avez-vous regardé le mouvement #metoo ?

On a l’impression qu’on ne sait pas quoi dire, quoi écrire et, dès qu’il se passe quelque chose, on fait un machin. Le harcèlement n’est quand même pas né avec le producteur Harvey Weinstein… Avec Weinstein se pose la question de l’autorité. Il est le patron avec douze secrétaires, dont trois qui l’excitent. Là, il méritait de se prendre une grande claque dans la gueule. Mais, au-delà, on ne peut pas nier qu’il y a des femmes qui vont vous jeter un pot de fleurs sur la tête et d’autres qui vont accepter.

Je peux aussi vous affirmer que j’ai été victime de harcèlement quand j’étais plus jeune. Il y a deux ou trois femmes qui me sont tombées dessus. Je l’ai accepté, j’ai été heureux et je n’ai pas appelé la police. J’étais comme ça quand j’étais à Pigalle, je n’ai pas appelé les flics.

Vous faites partie des deux cents personnalités qui ont lancé un appel dans « Le Monde » pour sauver la planète. Votre nom en bas d’un texte est rarissime. Pourquoi celui-ci ?

Nous sommes un paquet à avoir signé. Mais c’est vrai, je signe rarement. La raison en est toute simple. Cela n’a rien à voir avec le départ de Nicolas Hulot du gouvernement. Je sens vraiment, même si je ne le verrai pas, car je serai parti avant, que les hommes – je parle de ces abrutis de mecs – sont en train de tuer le monde, de le pourrir et qu’il va s’écrouler un jour, dans cinq ans, vingt ans, quarante ans. J’en suis persuadé.

Regardez de quelle manière on vit, ce qui se passe, on a l’impression d’un lent suicide, mais je serai parti, car la catastrophe ne se produira pas l’année prochaine. Sauver la planète du réchauffement climatique est une chose, mais ce n’est pas tout. On a l’impression que Hulot ou qui vous voulez ne peuvent rien faire.

On est la France, c’est-à-dire un petit pois à l’échelle du monde. Il faudrait que tous les petits pois se réunissent pour sauver le ballon. Demain, Hulot, ou un autre, que vont-ils pouvoir faire si le monde n’en a rien à foutre ?

Tel que c’est parti, je ne vois pas ce qui sera possible. J’ai des enfants, des petits-enfants, ça va être terrible avec l’époque nouvelle. Ça va finir où ? Je ne regretterai pas de partir. Je regretterai la vie que j’ai vécue. Mais je ne sais pas comment mes enfants vivront la leur.

Dans beaucoup de vos films, vous disparaissez à la fin…

Oui, les gens me disaient tout le temps : « On vous voit mourir dans tous vos films. » On me voit mourir, car je sais mourir. Un héros doit toujours savoir mourir. J’adorais mourir, car c’est un point final.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)