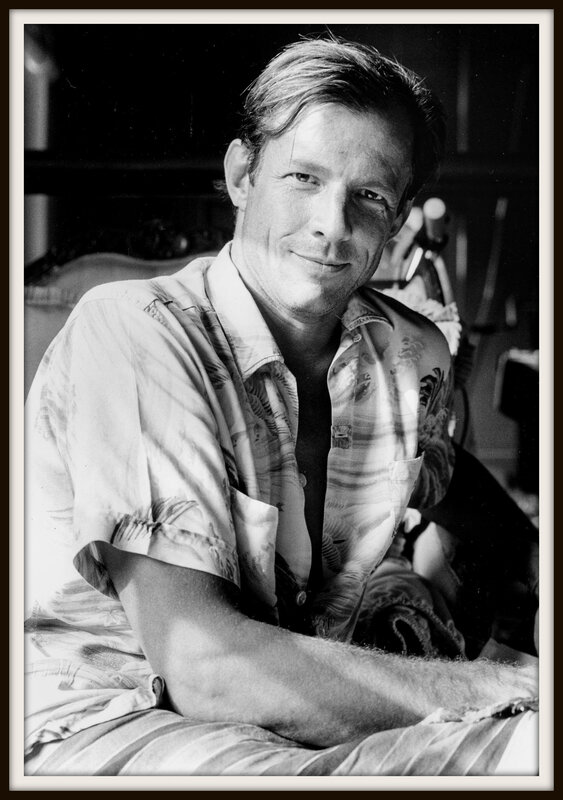

Peter Beard à la librairie Taschen de Paris le 27 novembre 2006. Photo : Jacques Snap.

Voir mes précédents billets sur Peter Beard en cliquant sur le lien suivant :

http://jourstranquilles.canalblog.com/tag/peter%20beard

============================

Lien vers l'article original : https://www.nytimes.com/2020/04/19/arts/peter-beard-dead.html

Appelé «le dernier des aventuriers», M. Beard a photographié la faune africaine à grand risque personnel, et bien dans la vieillesse pourrait faire la fête jusqu'à l'aube. Il était porté disparu depuis 19 jours.

Par Margalit Fox

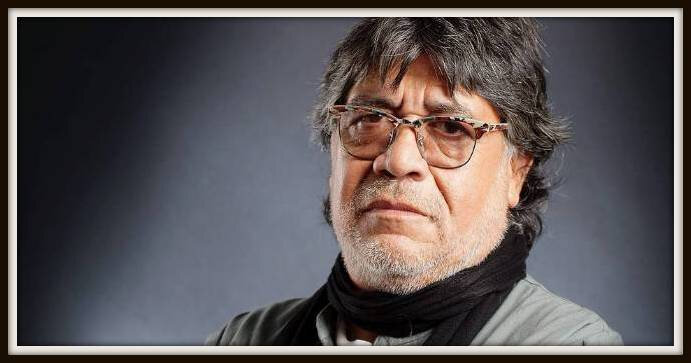

Peter Beard, un photographe, artiste et naturaliste new-yorkais auquel le mot «sauvage» a été appliqué de manière ronde, à la fois pour ses photographies de défier la mort de la faune africaine et pour ses propres jours très médiatisés - des décennies, vraiment - en tant que amoureux, bavard , homme enclin à la pharmacie dans la ville, a été retrouvé mort dans les bois dimanche, près de trois semaines après avoir disparu de sa maison à Montauk, à l'est de Long Island. Il avait 82 ans.

Sa famille a confirmé qu'un corps trouvé au Camp Hero State Park à Montauk était celui de M. Beard.

Il était atteint de démence et avait subi au moins un accident vasculaire cérébral. Il a été vu pour la dernière fois le 31 mars et les autorités ont procédé à une recherche approfondie à son encontre.

"Nous avons tous le cœur brisé par la confirmation de la mort de notre bien-aimé Peter", a déclaré la famille dans un communiqué, ajoutant: "Il est mort là où il vivait: dans la nature".

L'œuvre la plus connue de M. Beard était le livre «The End of the Game», publié pour la première fois en 1965. Comprenant son texte et ses photographies, il documentait non seulement la romance en voie de disparition de l'Afrique - un endroit prisé depuis longtemps par les colonialistes occidentaux pour ses savanes ouvertes. et le gros gibier abondant - mais aussi la tragédie de la faune en péril du continent, en particulier l'éléphant.

Peter Beard Studio

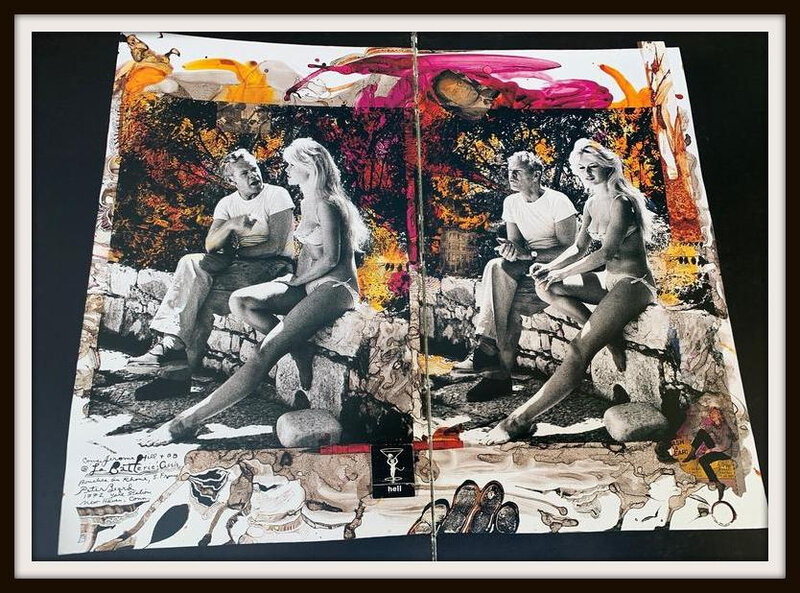

Plus tard, M. Beard est devenu célèbre pour embellir ses tirages photographiques avec de l'encre et du sang - humain (le sien) ou animal (d'un boucher) - produisant des surfaces complexes, cryptiques et multicouches.

Il était également connu pour les journaux intimes idiosyncrasiques qu'il avait tenus depuis son enfance - assemblages abondants de mots, d'images et d'objets trouvés comme des pierres, des plumes, des billets de train et des coupures d'ongles - et pour les grands, encore plus abondants collages auxquels les journaux intimes ont par la suite donné des ailes.

Mais aussi renommé soit-il pour son travail (il a reçu des expositions personnelles au Centre International de la Photographie à Manhattan, au Centre National de la Photographie à Paris et ailleurs), M. Beard est resté au moins aussi bien connu pour son swashbuckling, très public vie privée.

Même par les normes fringantes de la photographie animalière, son curriculum vitae était un truc de drame, plein d'audace, de danger, de romance et de grands contes, beaucoup d'entre eux étant en réalité vrais. Si M. Beard n'avait pas déjà existé, il aurait très bien pu être le résultat d'une onde cérébrale collaborative de Hemingway, F. Scott Fitzgerald et Paul Bowles.

Il était beau-idole en matinée et, héritier d'une fortune, riche bien avant que ses photographies ne commencent à se vendre pour des centaines de milliers de dollars chacune.

En plus de documenter la faune en voie de disparition de l'Afrique, il a photographié certaines des plus belles femmes du monde dans des séances de mode pour Vogue, Elle et d'autres magazines. Il a eu des romans bien documentés avec beaucoup d'entre eux, dont Candice Bergen et Lee Radziwill , la sœur de Jacqueline Kennedy Onassis.

"La dernière chose qui reste dans la nature est la beauté des femmes, donc je suis très heureux de la photographier", a déclaré M. Beard au journal britannique The Observer en 1997.

Il a découvert un mannequin, Iman, et a filé une fabuleuse légende sur ses origines. Il était marié pour un temps à une autre, Cheryl Tiegs.

il comptait parmi ses amis Andy Warhol, Truman Capote, Salvador Dalí, Mme Onassis, Grace Jones, les Rolling Stones et Francis Bacon, qui a peint son portrait plus d'une fois .

En 1963, il est apparu, nu, dans le film d'avant-garde d'Adolfas Mekas "Hallelujah the Hills!", Un succès critique et populaire au premier Festival du film de New York. Il a rappelé plus tard que "Andy Warhol l'a appelé la première séquence".

Il semblait posséder l'infatigable d'une demi-douzaine d'hommes, et bien dans la vieillesse se délectait régulièrement jusqu'à l'aube, ses escapades devenant de l'eau pour les chroniqueurs de potins du monde entier.

"Peter Beard - gentleman, mondain, artiste, photographe, Lothario, prophète, playboy et fan de drogues récréatives - est le dernier des aventuriers", a déclaré The Observer.

«James Dean a grandi», a déclaré un autre journal britannique, The Evening Standard.

«Le clapet septuagénaire dur à faire la fête», écrit le Daily News de New York.

Il y a eu le temps, par exemple, comme l'a rapporté Vanity Fair en 1996 , que M. Beard, après s'être perché jusqu'à 5 heures du matin dans une boîte de nuit de Nairobi, est sorti le lendemain après-midi d'une tente dans son ranch dans la campagne kenyane, suivi du «quatre ou cinq ”jeunes femmes éthiopiennes qu'il avait ramenées avec lui.

«Nous étions très confortables», a-t-il noté.

Il y a eu le temps en 2013, a rapporté le New York Post, que M. Beard, alors âgé de 75 ans, est rentré chez lui vers 6 heures du matin dans l'appartement de Midtown Manhattan qu'il avait partagé avec sa femme, Nejma Beard, qui était également son agent, après une nuit de délires. .

Mme Beard n'a pas bien voulu rentrer - non pas à cause de l'heure, mais parce qu'il se trouvait que deux prostituées russes étaient en remorque. En réponse, elle a composé le 911, a déclaré que son mari tentait de se suicider et l'a fait envoyer pour un certain temps dans un hôpital local.

«Beard ne fait pas vraiment de l'art pour améliorer la vie du reste d'entre nous», écrivait un critique du Globe and Mail de Toronto en 1998. «Il a créé sa vie flamboyante comme une œuvre d'art.»

Pourtant, malgré tous ses scintillements scintillants, le curriculum vitae de M. Beard a été traversé par l'obscurité. Son art, remarquaient souvent les critiques, semblait hanté par la mort et la perte. Ainsi, parfois, a fait sa vie. Dans les années 1970, un incendie dévastateur a détruit sa maison, ainsi que 20 ans de travail. Dans les années 1990, il a été attaqué et presque tué par l'un des animaux mêmes qu'il avait longtemps travaillé pour sauver

Un fils de mouton noir

De son propre chef, le mouton noir d'une famille illustre, Peter Hill Beard est né à Manhattan le 22 janvier 1938, d'Anson McCook Beard et Roseanne (Hoar) Beard.

Un arrière-grand-père, James J. Hill, connu dans la presse comme «l'Empire Builder», a fondé le Great Northern Railway - allant de Saint-Paul à Seattle - au milieu du 19e siècle. Un beau-père était le magnat du tabac Pierre Lorillard V.

Le père de Peter était associé chez Delafield & Delafield, une maison de courtage de Wall Street; sa mère, a déclaré M. Beard longtemps après, "souffrait d'un manque d'éducation et de la maladie de la conformité".

Après avoir passé une partie de son enfance en Alabama, où son père était en poste dans l'armée de l'air, Peter a été élevé dans l'Upper East Side de Manhattan et de Long Island. Enfant, il a commencé à prendre des photos avec un appareil photo à soufflet Voigtländer que lui avait donné une grand-mère. Il a également commencé à tenir les journaux éclectiques qui deviendraient une marque professionnelle.

Pourtant, ses dons artistiques évidents, at-il dit plus tard, ont été perdus pour ses parents.

"Personne n'a dit:" Vos photos sont bonnes "ou" Vous avez un bon œil "", a déclaré M. Beard à l'émission "Public Eye" de CBS News en 1998. Ce qu'il a dit, a-t-il poursuivi, était: "" Bon passe-temps. Quand allez-vous faire quelque chose qui en vaille la peine? '»

Son avenir semblait prédestiné. Il a été envoyé dans les écoles fréquentées par son père, dont la Buckley School de New York et la Pomfret School du Connecticut.

En 1955, à 17 ans, Peter effectue son premier voyage en Afrique, en compagnie de Quentin Keynes, arrière-petit-fils de Charles Darwin. Bien qu'il ait été poursuivi par un hippopotame en colère qu'il essayait de photographier, il a été frappé. Au Kenya, il a été présenté au dernier d'une génération de chasseurs de gros gibier et est allé tirer - dans les deux sens - avec eux.

Entrant à Yale, il entreprit des études prémédicales mais changea rapidement de cap.

"Il est vite devenu douloureusement clair", a déclaré plus tard M. Beard, "que les êtres humains étaient la maladie." Il est passé à l'histoire de l'art, étudiant avec l'artiste Josef Albers et l'historien de l'art Vincent Scully .

Il est retourné au Kenya l'été après son année junior. Bon nombre des photographies qu'il a prises à l'époque seraient reproduites dans «La fin du jeu».

Après avoir obtenu son diplôme de Yale en 1961, il a signé, selon le souhait de ses parents, un stage avec l'agence de publicité J. Walter Thompson. Mais la vie à flan gris n'était pas pour lui, et il a rapidement fait défection.

En voyageant au Danemark, il a rencontré et photographié Karen Blixen, qui, sous le pseudonyme Isak Dinesen, avait écrit les mémoires de 1937 «Hors d'Afrique», un livre que M. Beard a cité comme une profonde influence. Il a ensuite acheté 45 acres dans la campagne à l'extérieur de Nairobi, jouxtant la ferme de café sur laquelle Mme Blixen avait vécu.

«La fin du jeu», initialement publié par Viking Press, a fait la réputation de M. Beard. Alors que quelques critiques l'ont pris à partie pour son étreinte apparemment non critique de la romance du grand chasseur blanc, la plupart ont loué ses photographies dynamiques et sa thèse saisissante: que les conserves de gibier destinées à protéger les éléphants contribuaient involontairement à leur destruction.

Passant en revue le volume dans The New York Times Book Review en 1965, J. Anthony Lukas a écrit:

«Les portraits des animaux eux-mêmes - vivants, mourants et morts - sont superbes. Ce ne sont pas de «jolis» plans Walt Disney de gazelles sautant à travers les prés ou des perroquets bavardant dans la verdure de la jungle. Les photos de Beard capturent toute la sauvagerie en dents de scie des animaux qui doivent montrer chaque jour qu'ils sont aptes à survivre. »

Les études approfondies de M. Beard sur la faune dans le parc national de Tsavo East au Kenya lui avaient montré que la population d'éléphants là-bas, ayant largement dépassé les disponibilités alimentaires disponibles, mourait de faim par milliers. Se considérant comme un «conservateur», il a plaidé pour l'abattage contrôlé des troupeaux d'éléphants, une position qui, dans les années 1960, avait fait grincer les dents de nombreux écologistes.

"La conservation", a déclaré M. Beard, "est pour les coupables sur Park Avenue avec des caniches et des pékinois."

M. Beard a ramené sa thèse à la maison encore plus clairement dans les éditions ultérieures de «The End of the Game», qui contenait ses photographies aériennes ultérieures du paysage kenyan ravagé. Sur ces images, des squelettes d'éléphants jonchent la terre desséchée comme des fantômes brillants.

Ever-Beckoning Kenya

Bien que M. Beard ait conservé des maisons à Manhattan et à Montauk, il a vécu et travaillé au Kenya pendant de longues périodes. Au milieu des années 1970, marchant dans une rue de Nairobi, il a aperçu Iman. Il lui a présenté Wilhelmina Models, l'agence de New York, et sa carrière est née.

Présentant Iman aux médias américains, M. Beard a joyeusement créé un fantasme impérial: qu'il était tombé sur son troupeau de bovins dans la brousse africaine. En vérité, comme Iman l'a bientôt souligné avec ce qui peut raisonnablement être interprété comme un mélange d'amusement et d'irritation, elle parlait cinq langues, avait été étudiante en sciences politiques à l'Université de Nairobi et était la fille d'un diplomate somalien.

Le premier mariage de M. Beard, avec Minnie Cushing, la fille d'une famille distinguée de Newport, RI, s'est soldé par un divorce, tout comme son deuxième, avec Mme Tiegs, avec qui il était marié dans les années 1980. Il a épousé Nejma Khanum, la fille d'un diplomate afghan, en 1986.

Pour M. Beard, la fin du 20e siècle a été une période particulièrement sombre. En 1977, alors qu'il était à New York, une fournaise au pétrole a explosé à son domicile de Montauk. La maison a été détruite, ainsi que des peintures de Warhol, Bacon et Picasso et des décennies de photographies et de journaux intimes de M. Beard.

En septembre 1996, alors qu'il pique-niquait près de la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, il a été attaqué par un éléphant, qui s'est approché de lui, se souvient-il, comme «un train de marchandises».

L'éléphant a passé une défense dans sa jambe, manquant de peu l'artère fémorale. Utilisant sa tête comme un bélier, il a écrasé M. Beard, cassant des côtes et se fracturant le bassin dans au moins une demi-douzaine d'endroits. Au moment où il est arrivé à l'hôpital de Nairobi, selon les informations, il n'avait plus de pouls.

Les médecins l'ont ressuscité, mais des dommages à son nerf optique l'ont rendu aveugle. On lui a dit qu'il ne pourrait plus jamais marcher. Il a finalement retrouvé la vue et la capacité de marcher. Il a subi une nouvelle intervention chirurgicale à New York et a vécu pour toujours avec plus de deux douzaines d'épingles dans le bassin.

Nejma Beard a demandé le divorce au milieu des années 90, mais le couple s'est réconcilié après l'attaque et est resté marié.

Outre sa femme, il laisse dans le deuil une fille, Zara; une petite-fille et ses frères, Anson Jr. et Samuel.

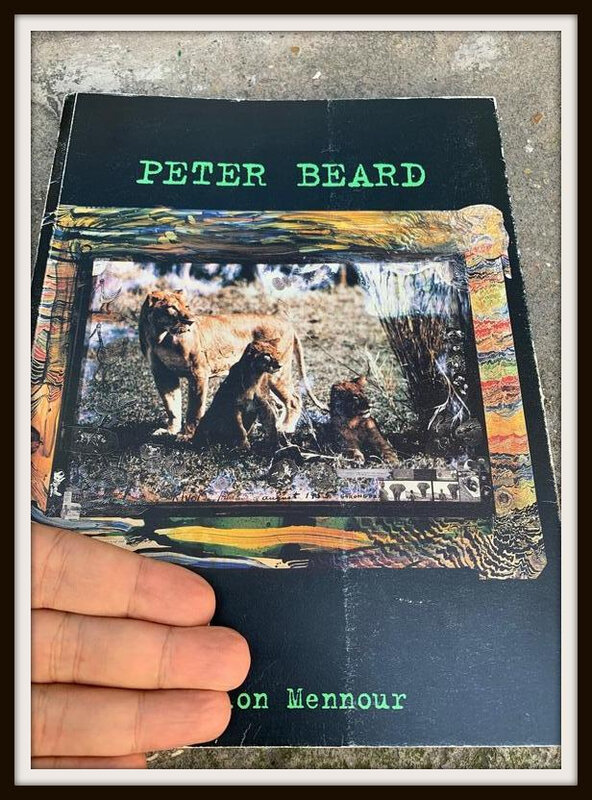

Parmi ses autres livres figurent «Paupières du matin» (avec Alistair Graham), sur les crocodiles; «Peter Beard», un vaste recueil de son travail; et "Les Contes de Zara: Escapades Périlleuses en Afrique Equatoriale."

À mesure que M. Beard vieillissait, les opinions qu'il exprimait librement lors des entrevues semblaient de plus en plus en décalage avec les sensibilités du 21e siècle. Il semblait, à toutes les apparences, être abandonné dans le monde de la veste de dîner et du grand chasseur blanc - un monde qu'il abhorrait et aspirait à la fois - alors que le nouveau siècle passait.

Dans une interview accordée au magazine New York en 2003, par exemple, il a exprimé sa surprise en apprenant que le créateur de mode Tom Ford était gay.

"Mais il a l'air tout à fait normal", a protesté M. Beard, ajoutant: "Je ne suis pas homophobe" et affirmant que Truman Capote "était l'un de mes meilleurs amis".

S'exprimant dans la même interview sur les raisons pour lesquelles il avait décidé d'abandonner l'Afrique après quatre décennies, M. Beard a déclaré: "Les Africains sont les seuls racistes que je connaisse", ajoutant "et c'est parce qu'ils sont primitifs".

En fin de compte, on se souviendra de Peter Beard - l'artiste ou l'hédoniste - est une question ouverte. Peut-être, comme il le savait clairement, ces deux incarnations n'ont pas besoin de s'exclure mutuellement.

Dans «Zara's Tales», écrit pour sa fille, il cite une phrase de «The Marriage of Heaven and Hell», une œuvre de William Blake de la fin du XVIIIe siècle, qui semblait avoir été une pierre de touche pour sa vie et son art. : "On ne sait jamais ce qui est suffisant à moins de savoir ce qui est plus que suffisant."

À ces mots emblématiques, M. Beard a ajouté une pierre angulaire personnelle. "Si vous avez envie de quelque chose de nouveau, quelque chose d'original, en particulier quand ils ne cessent de dire:" Moins c'est plus "", a-t-il écrit, "souvenez-vous que je dis: Trop c'est vraiment très bien ."

Stacey Stowe a contribué au reportage.

Margalit Fox est une ancienne rédactrice principale du bureau des nécrologies du Times. Elle était auparavant éditrice à la Book Review. Elle a écrit les envois de certaines des personnalités culturelles les plus connues de notre époque, dont Betty Friedan, Maya Angelou et Seamus Heaney.

===================================

Cet article a été traduit automatiquement par Google.

Lien vers l'article original :

https://www.nytimes.com/2020/04/19/arts/peter-beard-dead.html

====================================

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)