En Algérie, l’annonce de la démission de Bouteflika ne lève pas toutes les incertitudes

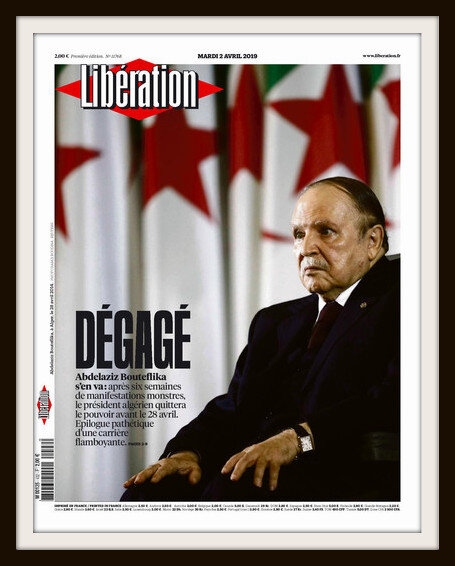

Libération de ce 2 avril 2019

Par Amir Akef, Alger, correspondance

Cédant aux pressions de la rue, le chef de l’Etat accélère le calendrier de sa retraite politique mais sa volonté affichée de maîtriser la transition risque de relancer la protestation.

Abdelaziz Bouteflika a finalement composé avec les pressions de la rue comme de larges fractions du régime. Le chef de l’Etat démissionnera « avant le 28 avril prochain, date de la fin de son mandat électif », a indiqué un communiqué de la présidence de la république rendu public lundi 1er avril en fin d’après-midi.

La décision intervient à l’issue d’un véritable bras de fer entre l’armée et le clan présidentiel qui s’est traduit – via les médias – par des accusations de complot contre le frère du chef de l’Etat, Saïd Bouteflika, et de hauts responsables des services de renseignement.

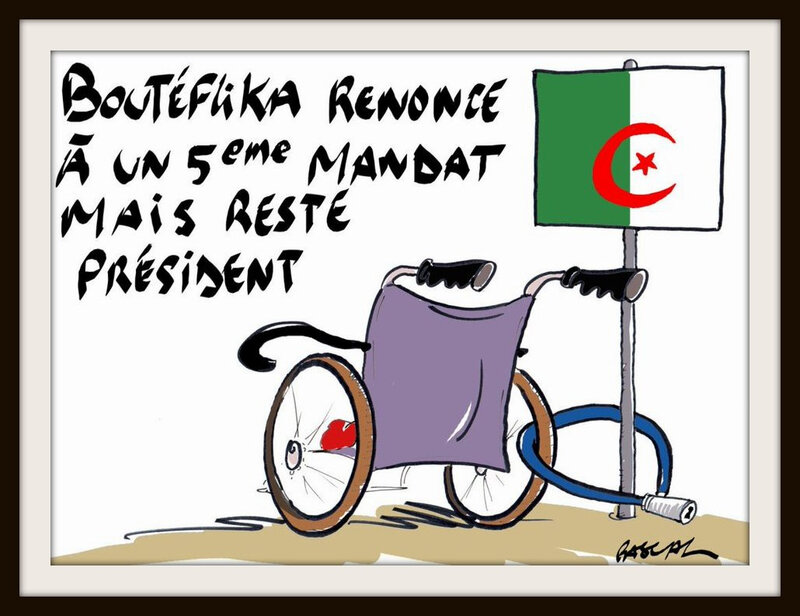

L’annonce de cette « démission » à court terme est une rupture par rapport à la position du chef de l’Etat jusque-là. Après avoir officialisé sa candidature pour un cinquième mandat, M. Bouteflika avait opté – en décidant le 11 mars l’annulation de l’élection présidentielle du 18 avril – pour une prolongation sine die du mandat en cours. Finalement, il aura fallu six semaines d’une mobilisation de la rue hostile à son maintien au pouvoir, puis l’entrée en lice de l’armée proposant de déclarer son « empêchement » en raison de son inaptitude à exercer le pouvoir, pour convaincre M. Bouteflika de lâcher prise.

Calendrier

Toutefois, bien des incertitudes demeurent. La seule concession octroyée par le chef de l’Etat tient dans le calendrier. Son départ, annoncé pour « avant le 28 avril », devrait permettre d’éviter au pays un vide institutionnel. Sur le fond, il rejette de facto l’idée d’une « incapacité » physique invoquée implicitement par le chef d’état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, qui avait réclamé la mise en œuvre de l’article 102 de la Constitution relatif à l’« empêchement ».

Comme pour le prouver, le communiqué présidentiel indique que M. Bouteflika, qui a nommé le 31 mars un gouvernement, va prendre, « d’importantes décisions », conformément à la Constitution, afin « d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l’Etat durant la période de transition qui s’ouvrira à la date à laquelle il décidera sa démission ».

Ainsi l’« empêchement » est-il écarté par la présidence au profit de la « démission », prévue elle aussi par l’article 102. Dans ce cas de figure, une fois la démission annoncée, le Conseil constitutionnel devra constater la vacance définitive de la présidence de la République avant de la communiquer au Parlement. Selon l’article 102 de la Constitution, le président du Conseil de la nation – ou Sénat –- assume alors la charge de chef de l’Etat pour une durée de quatre-vingt-dix jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

Le communiqué présidentiel ne fournit aucune indication sur la nature des « importantes décisions » que M. Bouteflika va prendre d’ici le 28 avril. Selon les textes, il revient à Abdelkader Bensalah, actuel président du Conseil de la nation, d’assurer l’intérim du chef de l’Etat jusqu’à l’élection présidentielle. Mais M. Bensalah, un cacique à la tête de la Chambre haute depuis 2002, n’inspire aucune confiance à une contestation populaire qui veut « dégager » tous les symboles du régime.

Une des hypothèses qui circulent serait que M. Bouteflika use de son pouvoir de désigner des sénateurs aux sièges encore vacants relevant de son quota de nominations – le tiers de la Chambre – pour placer à la tête de l’institution une figure plus « consensuelle » que celle de M. Bensalah. Autre mesure à prendre, il lui faudra mettre en place d’une instance indépendante de supervision des élections.

Arrangement entre l’armée et la présidence

Le scénario qui se dessine est donc celui d’un intérim de courte durée géré par le pouvoir en place pour aller vers l’élection présidentielle. Or cette option est très largement refusée par les acteurs de la contestation populaire. Ces derniers réclament la mise en place d’un gouvernement de transition composé de personnalités indépendantes et une période de transition plus longue avant d’aller à une élection constituante ou un scrutin présidentiel.

M. Bouteflika, lui, a déjà désigné dimanche un nouveau gouvernement censé gérer la transition. Les réactions sont franchement négatives. Pour les animateurs de la contestation, le chef de l’Etat, en annulant l’élection présidentielle du 18 avril, est déjà sorti du cadre de la Constitution. A leurs yeux, Il n’aurait donc pas de légitimité à l’invoquer afin de passer la main. La procédure choisie s’éloigne en outre de l’invocation par le général Gaïd Salah des articles 7 et 8 de la Constitution relatifs à la « souveraineté » et du « pouvoir constituant » du peuple.

Au fond, le bras de fer entre l’armée et la présidence se solde par un arrangement qui convient aux deux parties, mais pas à la contestation. Il s’agit précisément du scénario craint et rejeté par les protestataires, celui d’une transition administrée par le régime lui-même. Les appels à manifester une nouvelle fois « avec force » vendredi 5 avril se multiplient déjà sur les réseaux sociaux.

Série d’enquêtes

Dans une apparente volonté d’« apaiser » la rue, le parquet d’Alger a annoncé lundi que des enquêtes avaient été diligentées pour « faits de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l’étranger » à l’encontre d’une dizaine d’hommes d’affaires proches du frère du chef de l’Etat, Saïd Bouteflika, dont Ali Haddad, ex-patron des patrons, arrêtés à la frontière tunisienne.

Ces « oligarques » ainsi que des membres de leurs familles font l’objet d’une mesure d’interdiction de quitter le pays jusqu’à la fin des enquêtes engagées. Ali Haddad devrait être transféré devant un tribunal à Alger pour « non-déclaration de devises et présentation de dossier non conforme à la réglementation alors qu’il tentait de se rendre en Tunisie ». La chute du « patron des patrons », encore très puissant il y a quelques semaines, illustre le grand retournement de situation en Algérie depuis le 22 février, date de la première manifestation populaire en Algérie.

Dans ce contexte de luttes intestines au sein du régime, l’ancien patron des services de renseignements, le général Mohamed Mediène, a vigoureusement démenti l’information diffusée par la chaîne de télévision Echorouk selon laquelle il aurait pris part à une réunion avec Saïd Bouteflika, Bachir Tartag, le nouveau patron de renseignements et… des « agents français » dans le but de fomenter un complot.

« Je n’ai jamais rencontré, ne serait-ce qu’une seule fois, le personnage des services de sécurité qui est cité comme ayant assisté à cette pseudo-réunion depuis que j’ai quitté mes fonctions, a-t-il indiqué. M’accuser d’avoir rencontré des agents étrangers pour évoquer des sujets relevant de la souveraineté nationale est une tentative délibérée de me porter préjudice. »

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)