Par Antoine Reverchon

Loin de l’avènement d’un « jour d’après » écologiquement et socialement plus juste, l’économiste, un des fondateurs, dans les années 1970, de « l’école de la régulation », prévoit, dans un entretien au « Monde », un affrontement entre le capitalisme numérique et financier des GAFA et les capitalismes d’Etat.

L’économiste Robert Boyer, analyste des évolutions historiques divergentes des capitalismes – il préfère d’ailleurs utiliser ce terme au pluriel – publie, le 1er octobre aux éditions La Découverte, un ouvrage qui fera date, Les Capitalismes à l’épreuve de la pandémie (200 pages, 19 €), où il livre son diagnostic du choc qui ébranle aujourd’hui l’économie mondiale, et de ses devenirs possibles.

Pour qualifier la crise que nous traversons, les économistes oscillent entre « crise sans précédent », « récession la plus grave depuis 1929 », ou encore « troisième crise du siècle » – après celles des subprimes de 2008 et de l’euro en 2010. Qu’en pensez-vous ?

On ne peut pas appliquer des mots hérités des crises précédentes à une réalité nouvelle. Plus qu’une erreur, c’est une faute car cela indique que l’on espère appliquer des remèdes connus, qui seront donc inefficaces.

Le terme de « récession » s’applique au moment où un cycle économique, arrivé à une certaine étape, se retourne pour des raisons endogènes – ce qui suppose que l’étape suivante sera mécaniquement la reprise, également pour des raisons endogènes, avec un retour à l’état antérieur. Or il ne s’agit pas ici d’une récession, mais d’une décision prise par les instances politiques de suspendre toute activité économique qui ne soit pas indispensable à la lutte contre la pandémie et à la vie quotidienne.

La persistance d’un vocabulaire économique pour désigner une réalité politique est étonnante. On a parlé de « soutien » à l’activité, alors qu’il s’agit plutôt d’une congélation de l’économie. Le plan de « relance » est en fait un programme d’indemnisation des entreprises pour les pertes subies, mené grâce à l’explosion des dépenses budgétaires et au relâchement de la contrainte de leur refinancement par les banques centrales. C’est un « soin palliatif » qui n’aura de sens que si épidémiologistes, médecins et biologistes trouvent la solution à la crise sanitaire – mais cela ne dépend ni des modèles ni des politiques économiques.

« UN TIERS DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION S’EST BRUTALEMENT RÉVÉLÉ N’AVOIR PAS D’UTILITÉ SOCIALE “INDISPENSABLE” »

Cet arrêt brutal et assumé de la production provoque de tels changements – d’autant plus qu’il durera longtemps – économiques, mais aussi – ce que négligent les économistes – institutionnels, politiques, sociologiques, psychologiques, de sorte qu’il est impossible que tout « reprenne » comme avant. Un tiers de la capacité de production s’est ainsi brutalement révélé n’avoir pas d’utilité sociale « indispensable ». Certains secteurs sont bouleversés par une modification structurelle des modes de consommation (le tourisme, le transport, l’aéronautique, la publicité, l’industrie culturelle…), et par la rupture des réseaux de sous-traitance et la disparition de firmes en différents points de la chaîne de valeur.

La destruction de capital et de revenus est d’ores et déjà colossale – il faut donc s’attendre à une baisse durable du niveau de vie moyen. Et on ne peut guère compter sur la libération soudaine de l’épargne bloquée pendant le confinement parce que, étant donné la transformation du chômage partiel en chômage tout court du fait de l’accumulation des pertes. Cette épargne devrait se muer en épargne de précaution, qui ne sera libérée qu’une fois la confiance revenue.

L’arrêt de l’économie a mis à mal les arrangements institutionnels, les règles qui, sans qu’on en ait conscience, assurent la coordination entre les acteurs : la sécurité sanitaire, la confiance dans les autorités publiques, la prévisibilité des marchés, la complémentarité des activités économiques, la synchronisation des temps sociaux – école, transport, travail, loisir –, la définition des responsabilités juridiques…

La stratégie économique guidée par l’idée qu’il s’agit d’une récession – et qu’il suffit donc de maintenir ce qui reste de l’économie en l’état, puis de relancer l’activité pour revenir à la situation antérieure (la fameuse reprise en « V ») – est de ce fait vouée à l’échec. L’année 2020 pourrait rester dans l’histoire non pas seulement comme celle d’un choc économique du fait des pertes, colossales, de PIB et de la paupérisation de fractions importantes de la société, mais encore comme le moment où des régimes socio-économiques, incapables d’assurer les conditions de leur reproduction, ont atteint leurs limites. Il n’y aura de « sortie de crise » que lorsque la transformation structurelle de l’économie qui est en train de se dérouler sous nos yeux sera suffisamment avancée.

Une transformation vers une économie plus respectueuse de l’environnement, moins inégalitaire ?

Pas du tout, hélas ! Je n’entends pas participer au jeu concours du « jour d’après », où chaque spécialiste qui pointe tel ou tel défaut du système propose de le corriger : moins d’inégalités par la hausse de la fiscalité et de la dépense publique, plus d’écologie par une stratégie affirmée et cohérente de protection du climat et de la biodiversité, plus d’innovation grâce à la « destruction créatrice » des activités obsolètes, plus de compétitivité en abaissant les impôts de production, etc. Contrairement au mythe d’une table rase qui serait créée par une situation « sans précédent », cette recomposition est déjà à l’œuvre. La pandémie n’a fait que la renforcer.

Alors de quelle transformation s’agit-il ?

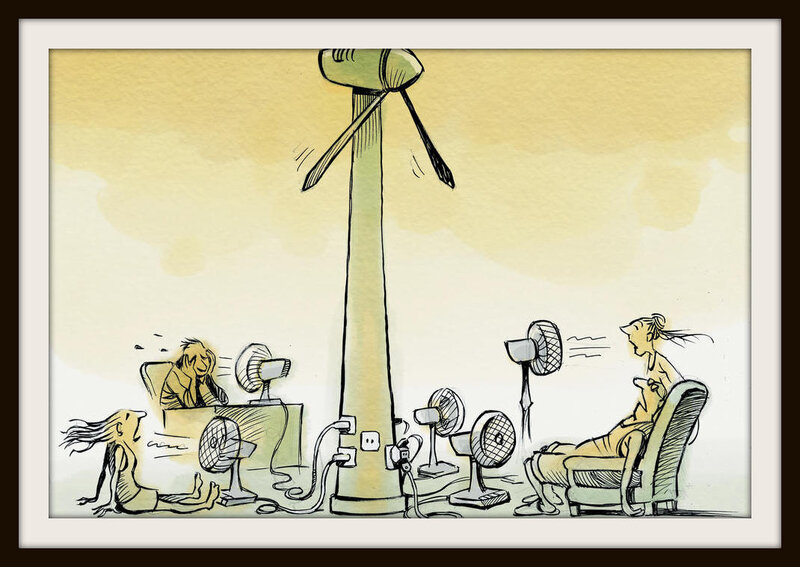

La « congélation » de l’économie a accéléré le déversement de valeur entre des industries en déclin et une économie de plates-formes en pleine croissance – pour faire image, le passage de l’ingénieur de l’aéronautique au livreur d’Amazon. Or cette économie offre une très faible valeur ajoutée, un médiocre niveau de qualification à la majorité de ceux qui y travaillent, et génère de très faibles gains de productivité. J’ai longtemps pensé que ces caractéristiques allaient déboucher sur une crise structurelle du capitalisme, mais je reconnais aujourd’hui que je me suis trompé.

« PENDANT QUE LES ÉCOLOGISTES INTERDISENT LES SAPINS DE NOËL, LES GAFA INVESTISSENT DANS L’AVENIR »

Les acteurs de cette économie de plate-forme, les GAFA [Google, Apple, Facebook, Amazon], bien plus que l’investissement « vert », captent les rentes du capitalisme financier, le sauvant ainsi de ses errements antérieurs, qui l’avaient conduit du krach des start-up du numérique, en 2000, au krach de l’immobilier, en 2008. Pendant que les écologistes interdisent les sapins de Noël, les GAFA investissent dans l’avenir. Bref, le capitalisme n’est pas du tout en crise, il sort même considérablement renforcé par cette pandémie.

Mais l’économie de plates-formes renforce les inégalités économiques. Les start-up innovantes, les industries et les services traditionnels vont souffrir considérablement. Les plates-formes n’offrent que des rémunérations médiocres à ceux qui – à part leurs salariés, peu nombreux, et bien sûr leurs actionnaires – travaillent pour elles. Les GAFA ne se préoccupent ni de la production ni de l’amélioration des qualifications – ils agissent en prédateurs sur le marché des compétences, à l’échelle transnationale. La pandémie, le confinement et les mesures de « soutien » à l’économie n’ont fait que renforcer ces phénomènes : hausse du sous-emploi, perte de revenus des moins qualifiés, élargissement du fossé numérique tant entre les entreprises qu’entre les individus, inégalité d’accès à l’école.

Les « perdants » de cette économie, et ils sont nombreux, sont ainsi poussés à se tourner vers les Etats, seuls capables de les protéger de la misère et du déclassement face à la toute-puissance des firmes transnationales du numérique et de la finance – mais aussi réhabilités dans leurs fonctions régaliennes et régulatrices par la « magie » de la pandémie. La puissance des GAFA produit donc sa contrepartie dialectique : la poussée de différents capitalismes d’Etat prêts à défendre leurs prérogatives – et leurs propres entreprises – derrière leurs frontières, dont le modèle le plus achevé est la Chine.

La concurrence croissante entre ces deux formes de capitalisme est un facteur de déstabilisation des relations internationales, comme le montre la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis, encore exacerbée par la crise du Covid-19 et dont il est impossible, à ce stade, de prévoir l’issue.

La consolidation de pouvoirs économiques en pouvoirs politiques – impériaux ou nationaux – pourrait faire voler en éclats les tentatives de gestion multilatérale des relations internationales – alors que la pandémie a démontré une fois de plus la nécessité d’une gestion mondiale des questions sanitaires, par exemple. Cette montée de ce qu’on appelle les « populismes » peut aussi faire avorter les projets de coordination régionale comme l’Union européenne au profit d’un éclatement d’Etats souverains avides de « reprendre le contrôle », comme le proclame Boris Johnson, aidé en cela par toute la panoplie des outils numériques. On aurait ainsi le « choix », si j’ose dire, entre un pouvoir numérique exercé par des multinationales, et un pouvoir numérique exercé par des Etats souverains rivaux.

Mais là encore, comme le montre l’incertitude sur l’élection américaine du 3 novembre, l’histoire n’est pas écrite. Il se peut aussi que des coalitions politiques obtiennent le démantèlement du monopole des GAFA, comme ce fut le cas pour celui des chemins de fer et du pétrole à la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis, ou encore que le régime chinois soit contesté par une soudaine révolte sociale.

La contingence des événements devrait d’ailleurs inciter économistes et politistes à se méfier des prédictions issues des modèles théoriques auxquels la réalité historique devrait avoir le bon goût de se plier… car c’est rarement le cas. Cinquante ans de pratique de la théorie de la régulation m’ont appris qu’il faut toujours réinjecter dans l’analyse le surgissement des nouvelles combinaisons institutionnelles et politiques que crée de façon contingente la marche de l’histoire. Comme le disait Keynes [1883-1946] : « Les économistes sont présentement au volant de notre société, alors qu’ils devraient être sur la banquette arrière.

Vous êtes d’ailleurs, dans votre livre, extrêmement critique à l’égard de votre profession et des élites politiques et technocratiques en général, en particulier sur leur gestion de cette crise.

Ce n’est pas faux… Je prendrais un seul exemple, pas tout à fait au hasard : l’économie de la santé. Pour les macroéconomistes, le système de santé représente un coût qui pèse sur la « richesse nationale », et il faut donc le réduire – et les politiques les ont suivis sur cette voie. Depuis vingt ans, les ministres de l’économie ont l’œil rivé sur le « spread », l’écart de taux entre les emprunts d’Etat des différents pays. Leur objectif est que l’économie nationale attire suffisamment le capital pour que celui-ci vienne s’investir ici plutôt qu’ailleurs. Ce n’est pas idiot en soi, mais la conséquence qui en a été tirée a été de limiter la dépense publique de santé, d’éducation, d’équipement…

Les mots comptent : les économistes, et les politiques, appellent le financement de ces « charges » des « prélèvements obligatoires » – alors qu’elles sont la contrepartie des services rendus à la collectivité ». Ce cadre de pensée fait que les administrations et les politiques ne disposent pas des bons outils d’évaluation. Il a conduit à la mise en place, dans les hôpitaux, de la gestion par activité, qui a engendré un incroyable gaspillage, alors qu’un bon indicateur d’une politique sanitaire devrait être le nombre d’années de vie en bonne santé, et la bonne gestion celle qui permet de coordonner efficacement le travail des équipes médicales.

On a ainsi assisté, à l’occasion de la pandémie, à un bel exemple de la façon dont une contingence, l’irruption d’un virus, renverse un cadre de pensée. Alors que la finance définissait le cadre de l’action publique, y compris en santé, c’est aujourd’hui l’état sanitaire du pays qui détermine le niveau d’activité économique, et la finance qui attend comme le messie un vaccin ou un traitement pour savoir enfin où investir ses milliers de milliards de liquidités. La décision de donner la priorité à la vie humaine a inversé la hiérarchie traditionnelle des temporalités instituée par les programmes de libéralisation aux dépens du système de santé, et a généré une série d’ajustements dans la sphère économique : panique boursière, effondrement du prix du pétrole, arrêt du crédit bancaire et de l’investissement, abandon de l’orthodoxie budgétaire, etc.

Cette crise a donc dévoilé, comme le ferait une radiographie, le rôle véritable d’une institution, la santé publique, dont le fonctionnement était sous-estimé par l’idéologie implicite à la théorie économique de référence. Celle-ci en effet prédit que, comme pour une firme, le secteur de la santé peut obtenir des gains de productivité grâce à des innovations techniques. Or la santé est le seul secteur où le progrès technique fait monter les coûts, parce que même si le prix unitaire d’un soin diminue, le coût global augmente, car il faut donner accès à ce soin innovant à tout le monde, et qu’il y a toujours de nouvelles maladies à combattre. C’est donc une erreur fondamentale de vouloir « faire baisser le coût de la santé ». D’ailleurs, ni l’opinion ni les professionnels ne le souhaitent, seuls les économistes, relayés jusqu’alors par les politiciens, le veulent.

Cette pandémie a aussi eu raison d’un dogme fondamental de la théorie économique : le marché aurait, mieux que la puissance publique, la capacité de revenir à l’équilibre des coûts de façon « naturelle », car il aurait la capacité de diffuser et de synthétiser les informations disséminées dans la société, et d’organiser ainsi les anticipations des acteurs économiques pour allouer efficacement le capital.

Or, avec la pandémie, nous sommes passés d’une économie du risque à une économie de l’incertitude radicale, sur le modèle même de l’épidémiologie. Car la gestion de l’épidémie consiste à gérer l’incertitude au gré de l’apparition de nouvelles informations aussitôt traitées par des modèles probabilistes… eux-mêmes remis en question par l’apparition de nouvelles données.

Au départ, les gouvernements ont eu à affronter un dilemme – choisir entre la vie humaine et l’activité économique. Face au risque de subir des millions de morts, sur le modèle de certaines épidémies passées, le choix a été rapide : on sauve les vies et on oublie tout le reste. Un simple calcul semblait pouvoir permettre d’arbitrer le moment du déconfinement, c’est-à-dire le moment où le coût économique, en hausse, allait devenir supérieur au prix de la vie humaine sauvée.

Les gouvernements ont cru pouvoir s’appuyer sur les scientifiques pour asséner de telles certitudes. Mais la gestion des pandémies pose à chaque fois, dans l’histoire, des problèmes qui dépassent les connaissances scientifiques du moment : chaque virus est nouveau, présente des caractéristiques inédites qu’il faut découvrir en même temps qu’il se diffuse, et qui mettent à bas les modèles hérités du passé. Dès lors, comment décider aujourd’hui, alors que l’on sait que l’on ne sait pas encore ce que l’on saura demain ? Il en résulte un mimétisme général : il vaut mieux se tromper tous ensemble qu’avoir raison tout seul.

S’appuyer sur les « certitudes » de la science, c’est confondre l’état des connaissances des manuels avec la science en train de se faire. C’est ainsi que l’incertitude, intrinsèque, de la science épidémiologique a fait perdre aux politiques la confiance du public. Osciller entre des injonctions contradictoires, par exemple sur les masques puis l’accès aux tests, ne peut que déstabiliser la capacité des agents à anticiper sur ce qui va advenir. Les gouvernements sont donc maintenant confrontés à un trilemme : à la préservation de la santé et au soutien de l’économie s’est ajouté le risque d’atteinte à la liberté, redouté par une opinion défiante.

L’Etat, comme le marché, est capable de gérer les risques, mais il est mis au défi de l’incertitude radicale. Les financiers aussi détestent ces « cygnes noirs », ces événements extrêmes qui s’écartent des distributions statistiques, base de la valorisation de leurs instruments, et qui paralysent toute anticipation et donc les décisions d’investissement. Et épidémiologistes comme climatologues promettent justement la multiplication de tels événements…

Vous ne proposez pas que des scénarios aussi noirs dans votre livre. La pandémie, vous l’avez dit, a fait émerger des institutions et des besoins « cachés » jusqu’ici par les idéologies économico-technocratiques, comme la santé…

Je voyage beaucoup au Japon, dont l’absence de croissance depuis plus de vingt ans, malgré la répétition des « plans de relance », est considérée par les macro-économistes comme une anomalie. Et si, au contraire, le Japon explorait un modèle économique pour le XXIe siècle, où les dividendes de l’innovation technologique ne sont pas mis au service de la croissance, mais du bien-être d’une population vieillissante ? Car après tout, quels sont les besoins essentiels pour les pays développés : l’accès de tous les enfants à une éducation de qualité, la vie en bonne santé pour tous les autres, y compris les plus âgés, et enfin la culture, car c’est la condition de la vie en société – nous ne sommes pas seulement des êtres biologiques qui doivent uniquement se nourrir, se vêtir et se loger. Il nous faut donc être capables de créer un modèle de production de l’humanité par l’humain. C’est ce que j’appelle dans le livre une économie « anthropogénétique ».

« POURQUOI TROUVER “NATUREL” DE RENOUVELER EN PERMANENCE NOS VOITURES ET NOS SMARTPHONES, ET PAS NOTRE ACCÈS À L’ÉDUCATION, AUX SOINS DE SANTÉ, AUX LOISIRS ET LA CULTURE ? »

Or ce modèle est déjà à l’œuvre, mais il n’est pas reconnu. il n’y a eu aucune baisse des dépenses de santé aux Etats-Unis depuis 1930, la santé y est le premier secteur de l’économie loin devant l’industrie automobile, le numérique, etc. L’éducation, la santé et les loisirs sont depuis 1990 aux Etats-Unis le premier employeur et sont en progression constante, alors que l’emploi continue de baisser dans l’industrie et, depuis la fin de cette décennie, dans la finance. Pourquoi devrions-nous trouver « naturel » de renouveler en permanence nos voitures et nos smartphones, et pas notre accès à l’éducation, aux soins de santé, aux loisirs et la culture ? Les innovations dans ces secteurs sont, plus que les technologies numériques, au cœur de la vie sociale et de son amélioration.

La crise du Covid-19, en nous faisant prendre conscience de la fragilité de la vie humaine, pourrait changer les priorités que nous nous donnons : pourquoi accumuler du capital ? Pourquoi consommer de plus en plus d’objets à renouveler sans cesse ? A quoi sert un « progrès technique » qui épuise les ressources de la planète ? Comme le proposait Keynes dans sa Lettre à nos petits-enfants (1930), pourquoi une société où, la pauvreté ayant été vaincue, une vie en bonne santé ouverte sur la culture et la formation des talents ne serait-elle pas attirante et réalisable ? Puisque nous commençons à peine à prendre conscience que « les dépenses de production de l’humain » sont devenues la part majeure des économies développées ; le Covid-19 a donné pour priorité à l’Etat la protection du vivant et l’a contraint à investir pour cela, engageant de fait une « biopolitique », d’abord contrainte mais demain choisie.

Mais il faudrait une coalition politique puis des institutions nouvelles pour faire de ce constat un projet. Il est malheureusement possible que d’autres coalitions – au service d’une société de surveillance, incarnée dans un capitalisme de plate-forme ou dans des capitalismes d’Etat souverains – l’emportent. L’histoire le dira.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)