Talentueuse actrice aux allures de femme fatale, la Française Eva Green a su séduire le public bien au-delà de l’Hexagone pour s’ouvrir les portes du cinéma mondial. Dès sa première apparition pour Bernardo Bertolucci dans “Innocents – The Dreamers”, auprès de Louis Garrel et de Michael Pitt, elle a marqué les esprits de son empreinte indélébile. Depuis plus de quinze ans, elle poursuit une carrière atypique où elle embrase la moindre scène qu’elle traverse. Se glissant dans la peau d’une héroïne de Tim Burton aussi facilement que dans celle d’une James Bond girl au charme trouble, elle a récemment fait sensation dans l’excellente série d’horreur “Penny Dreadful”, et, sur grand écran, dans “Proxima”, bouleversant film d’auteur sur la conquête spatiale qui lui a valu une nomination aux César. Rencontre avec une actrice incandescente.

Propos recueillis par Olivier Joyard .

Portraits Sofia Sanchez & Mauro Mongiello .

Réalisation Samuel François .

Manteau en laine et satin, boucle d’oreille et broche, CHANEL.

Numéro : Comment allez-vous durant cette période incertaine ? Vous avez eu tout juste le temps d’être nommée comme meilleure actrice aux César pour “Proxima”, avant le confinement.

Eva Green : J’avance au jour le jour. Avec mon agent, on évoque des projets, mais c’est un peu abstrait. Pour l’instant, j’ai quelque chose de prévu en novembre. Des séries et des films ont recommencé en France, les équipes portent des masques, mais les acteurs, c’est tactile. Je sais qu’il y a des protocoles. Par exemple, si je dois tourner en Irlande, je serai placée en quarantaine. Il faut se dire que c’est une épreuve que nous font subir les dieux, porteuse d’un message particulier : nous sommes tous très vulnérables. Voulons-nous retourner au monde d’avant ? Cette pandémie va-t-elle au contraire nous réveiller sur l’écologie, nous pousser à devenir acteurs de notre propre vie ? De mon côté, je suis un peu utopiste, et l’être humain est très étrange. Personnellement, je me suis mise à beaucoup cuisiner, j’ai lu énormément et cela faisait longtemps que ça ne m’était pas arrivé. Mais du point de vue de mon métier, le monde s’est arrêté. Les acteurs et les actrices sont là pour l’entertainment alors que les médecins, eux, sont utiles. On se rend compte qu’on n’est pas indispensable.

L’entrée dans le métier doit être brutale pour de jeunes comédiens et comédiennes.

On se prend des baffes quand on est jeune comédien. Même quand on est plus vieux, comme moi. C’est un métier très difficile. Maintenant, c’est encore pire. Allons-nous devoir tourner des films chez nous, munis de petites caméras ? Avec Eva Saint-Paul, mon ancienne professeure d’art dramatique, je discute beaucoup en ce moment. On réfléchit à la manière de faire travailler les comédiens avec des masques. Jouer avec les yeux, peut-être [rires]. Les Cours Saint-Paul, j’y suis allée pour la première fois à 17 ans, pendant deux ans et demi. Cette femme est devenue mon mentor et comme un membre de ma famille. Debra Bruce, ma coach américaine, m’aide aussi beaucoup depuis des années. Je trouve très difficile de travailler seule. Quand on arrive sur un tournage, on a rarement le luxe de répéter. On a cette peur au ventre de se tromper.

Pourquoi avoir choisi une école d’art dramatique dès l’âge de 17 ans ? Vous vous sentiez mal au lycée ?

J’ai suivi le parcours scolaire français jusqu’en première. J’avais de bonnes notes mais du mal à supporter ce système très dur qui ne soutient pas l’individu. Je suis passée par l’École américaine à Saint-Cloud, une expérience fabuleuse qui m’a ouvert la tête sur l’art et le sport. Ensuite, c’est le producteur Dominique Besnehard qui m’a conseillé de fréquenter le Cours Saint-Paul. Avant cela, j’avais toujours l’impression d’être le vilain petit canard. J’étais timide, j’avais du mal à être en groupe. Être différent suppose toujours un mélange de souffrance et de force. Quand je suis arrivée en école d’art dramatique, on m’a donné des rôles comme Cléopâtre, lady Macbeth, des rôles extérieurs à moi et puissants. Cela m’a permis de canaliser mes démons. Quand on joue Mademoiselle Else de Schnitzler ou Mademoiselle Julie de Strindberg, ça ressemble à une psychanalyse accélérée. Peut-être que ça évite de tuer des gens dans la vraie vie [rires].

Dès 14 ans, vous étiez fascinée par la figure d’Adèle H., jouée par Isabelle Adjani dans le film de François Truffaut. Une femme dans un état limite. Elle vous a donné envie de faire du cinéma ?

C’est vrai que L’Histoire d’Adèle H. m’a beaucoup marquée. J’aime les rôles de femmes passionnées, prêtes à aller jusqu’au bout. L’obsession me semble fascinante. Cate Blanchett dans Elizabeth, je l’ai vue je ne sais pas combien de fois. Des rôles comme ceux-là donnent envie de jouer, même si je ne me compare jamais.

Robe bustier en velours, bracelets et collant, CHANEL. Bague “Coco Crush”, CHANEL HAUTE JOAILLERIE.

Vous renvoyez l’image d’une actrice intense. Vos trois films avec Tim Burton (Dark Shadows, Miss Peregrine et les enfants particuliers, Dumbo) y sont pour quelque chose, mais pas seulement.

Il faut peut-être que je fasse attention à ne pas être que dark et gothique ! En effet, j’aime les choses compliquées, tourmentées. Rester dans la quotidienneté au cinéma, ce n’est pas mon truc. Si c’est trop près de moi, je m’ennuie.

Ces dernières années, la série horrifique “Penny Dreadful”, qui se déroulait à Londres à la fin du XIXe siècle, vous a donné l’occasion d’exprimer une certaine sauvagerie, avec des scènes de possession, de magie...

Penny Dreadful est une série très noire. J’ai connu une expérience extraordinaire en développant une relation avec le showrunner John Logan, qui me demandait mon avis et m’interrogeait sur là où je voulais aller avec le personnage de Vanessa Ives. Et nous sommes descendus au fond de ses entrailles. C’est très jubilatoire de jouer des choses extrêmes et irrévérencieuses, qu’on a tous en nous, même si on est tous très polis... En même temps, quand on approche des sentiments très noirs, cela peut être malsain. Il faut savoir se protéger. Alors on apprend de nos personnages pour comprendre jusqu’où aller pour que notre santé physique et mentale ne soit pas endommagée.

“On n’est pas encore arrivé dans un monde idéal, car les hommes sont plus payés que nous, mais dans ce que je lis, je trouve de vraies propositions, variées. La beautiful girlfriend, ça ne m’a jamais intéressée, oh lala !... ”

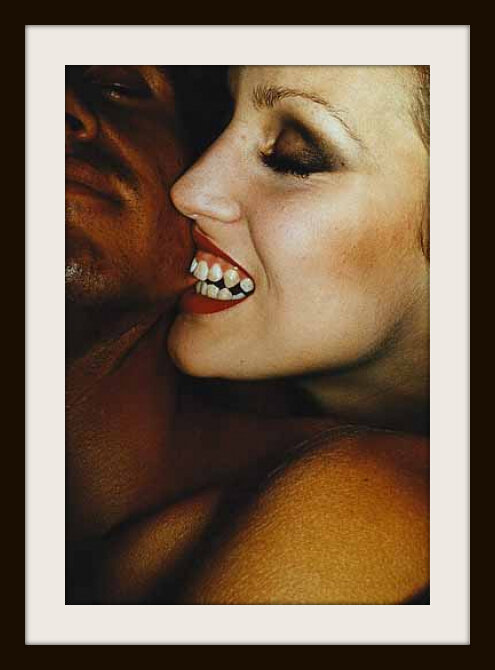

Vous avez toujours recherché une forme de provocation, dès Innocents – The Dreamers, votre premier film sur un trio amoureux, signé Bernardo Bertolucci...

Les gens ont souvent des choses à dire sur vos choix, mais une petite voix à l’intérieur vous guide. C’était mon premier rôle à l’écran. J’ai passé le casting à Paris à un moment où je voulais arrêter le théâtre, car je n’étais pas heureuse. Je n’y croyais pas du tout, mais Bernardo a aimé ma prestation. J’étais fan du Dernier Tango à Paris, un énorme poster trônait dans ma chambre. Ma mère [l’actrice Marlène Jobert] et mon agent craignaient que cela ne se passe pas très bien. Il y avait cette rumeur sur Maria Schneider. Je ne vais pas sous-estimer ce qu’a vécu Maria Schneider, qui a beaucoup souffert. Me concernant, Bertolucci a toujours été très bienveillant et paternel.

Comment gérez-vous l’équilibre entre le pouvoir du réalisateur et la liberté de la comédienne ?

J’ai rencontré des réalisateurs – je ne les citerai pas – qui sont sur ma liste noire. Je réagis de façon violente à ces situations. Je refuse totalement les scènes sexuelles avec ce type de personnalités. Il y a des cons et des connes partout, et dans ces situations, c’est vraiment la relation de pouvoir qui est en cause.

Blouse en voile de coton et boucle d’oreille, CHANEL. Bague double “Coco Crush”, CHANEL HAUTE JOAILLERIE.

Votre dernier film, Proxima, vous mettait dans la peau d’une astronaute qui doit partir en mission et laisser sa petite fille derrière elle. Un magnifique mélodrame spatial.

Le fait de jouer une astronaute m’a attirée, il y avait quelque chose de viril et de réjouissant... Et en même temps, Proxima raconte cette histoire d’amour entre une femme et son enfant. Quand j’ai lu le scénario, j’ai tout de suite voulu rencontrer la réalisatrice Alice Winocour. C’est une perfectionniste avec un côté geek, comme moi. Elle m’a donné plein de bouquins à lire sur les astronautes, on est allées ensemble à l’ESA, le centre européen des astronautes, à Cologne. Je me souviens d’un instructeur russe qui m’engueulait comme si je devais vraiment partir dans l’espace ! On a beaucoup répété avec la petite actrice Zélie. C’est la première fois que je travaillais autant en amont. Alice portait vraiment ce projet qui était très proche d’elle, car elle a une fille du même âge. La femme que j’incarne dans Proxima garde sa liberté, malgré sa culpabilité. Toutes les mères font face à cela. Cela encourage les femmes à poursuivre leurs rêves, même si cela veut dire aller à l’encontre de ce que la société attend de nous.

Les rôles que l’on vous propose ont-ils évolué depuis le mouvement MeToo ?

J’ai l’impression qu’il y a beaucoup plus de rôles pour les femmes. On n’est pas encore arrivé dans un monde idéal, car les hommes sont plus payés que nous, mais dans ce que je lis, je trouve de vraies propositions, variées. La beautiful girlfriend, ça ne m’a jamais intéressée, oh lala !... Souvent, je me demande : “Est-ce que ce rôle pourrait être joué par un homme ?” Récemment, sur Netflix, j’ai vu beaucoup de thrillers portés par des femmes. Ça avance dans le bon sens.

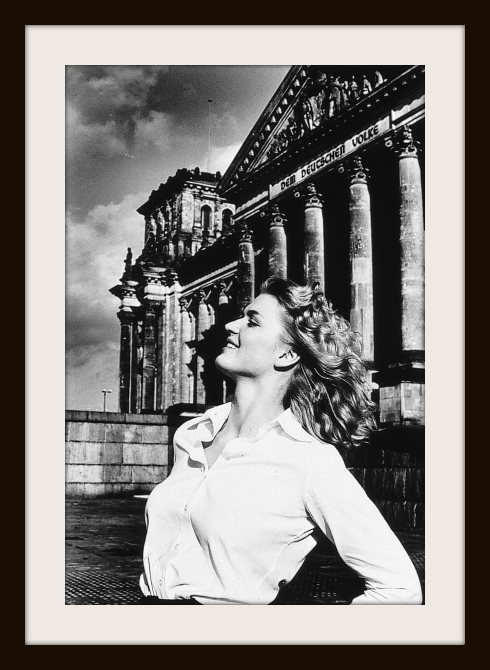

Vous êtes à la fois dans le cinéma français et en dehors, en tournant beaucoup à l’étranger. Quelle est votre famille de cinéma ?

J’ai gardé le contact avec certains réalisateurs et certaines réalisatrices, mais je ne sais pas si j’appartiens à une famille du cinéma. J’ai des amis dans le métier, oui, quelques acteurs, mais peut-être davantage de membres des équipes techniques. Je suis plutôt un électron libre. À l’époque de ma maman, disons dans les années 70, il y avait un vrai esprit d’unité dans le cinéma. Maintenant, c’est beaucoup plus éclaté. Le monde est ouvert, on voyage sans cesse. En même temps, ce serait bien que je retrouve des réalisateurs français sur la durée. Travailler en France, c’est comme des vacances pour moi.

Le cinéma vous semble-t-il en danger, fragilisé par la pandémie et par l’assaut des séries ?

C’est parfois difficile de penser que le cinéma peut encore faire rêver. Les séries, il y en a des formidables, je suis moi-même accro. En ce moment, je vais beaucoup moins au cinéma. C’est un autre tournant dans ce monde apocalyptique. Prochainement, je risque de jouer dans un film qui va se retrouver sur Netflix. Moi, je suis heureuse si j’ai le luxe de pouvoir continuer à faire ce métier.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)