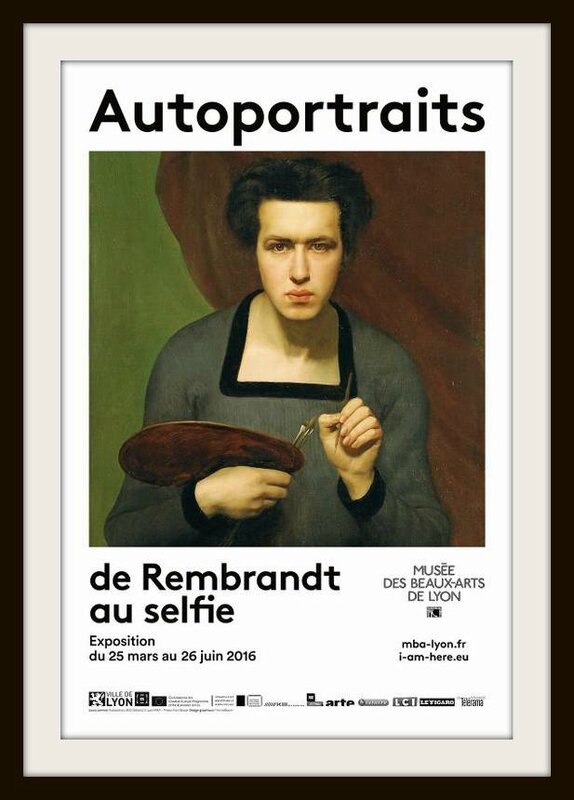

Autoportraits.... exposition au Musée des Beaux Arts de Lyon

Autoportraits, de Rembrandt au selfie est la première exposition réalisée dans le cadre d'un partenariat entre la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe, les National Galleries of Scotland à Edimbourg et le musée des Beaux-Arts de Lyon.

L’exposition évoque les différentes approches de l’autoportrait du XVIe au XXIe siècle à partir d’une sélection d’œuvres en provenance de trois grands musées européens.

Véritable genre artistique, l’autoportrait apporte, au-delà des questions de style propres à chaque époque, de nombreuses informations sur la personnalité de son auteur, ainsi que sur son environnement historique et social. À une époque où la pratique du selfie est devenue un véritable phénomène de société caractéristique de l’ère du digital, questionner la tradition et les usages de l’autoportrait semble plus que jamais d’actualité.

L’exposition rassemble plus de 130 œuvres : peintures, dessins, estampes, photographies, sculptures et vidéos et s’articule en sept sections thématiques, interrogeant les grandes typologies de l’autoportrait et leurs évolutions au fil du temps :

- le regard de l’artiste,

- l’artiste en homme du monde,

- l’artiste au travail,

- l’artiste et ses proches,

- l’artiste mis en scène,

- l’artiste dans son temps

- et le corps de l'artiste.

==========================

Les plaisirs du narcissisme

L’exposition « Autoportraits, de Rembrandt au selfie » à Lyon, se déroule jusqu’au 26 juin.

L’observation n’est plus nouvelle : l’humanité « smartphonisée » ou « iPhonisée » d’aujourd’hui adore faire d’elle-même des images, nommées selfies. Des perches téléscopiques évitent les déformations faciales trop cruelles. Mais la diffusion de ce nouveau moyen, si elle a généralisé la pratique de l’autoportrait, est loin de l’avoir inventée. Peut-être quelques gravures préhistoriques sont-elles les plus anciens autoportraits, sans que l’on n’en sache rien. L’exposition « Autoportraits », au Musée des beaux-arts de Lyon, ne remonte pas si en avant dans le temps. Elle ne prétend à aucune exhaustivité, ce qui est logique, étant donné que le genre a été pratiqué par une infinité d’artistes, reconnus ou non, professionnels ou amateurs. Son principe est bien plus empirique. Le musée lyonnais s’est associé à deux autres d’ampleur comparable, les National Galleries of Scotland d’Edimbourg et la Staatliche Kunsthalle de Karslruhe. Ils ont mis en commun les autoportraits qu’ils conservent, en ont gardé près de 150 et les ont répartis par type, de l’autoportrait théâtral à dessein promotionnel à l’autobiographique intime et au satirique. Les catégories sont efficaces, même si l’autodérision masochiste et le narcissisme hystérisé ne sont pas si simples à distinguer.

Mais le principal intérêt de l’exposition n’est pas dans la rigueur de sa typologie, mais dans ses bizarreries, qu’explique la provenance des œuvres. Bien des visiteurs français seront surpris face aux toiles et dessins venus d’Ecosse et du Bade-Wurtemberg, et de même ceux qui les ont déjà vus à Karlsruhe cet hiver, ou les verront à Edimbourg cet été, face à Paul Janmot, Hippolyte Flandrin, ou Claudius Lavergne, plus mystérieux encore, et tous trois natifs de Lyon.

Voici donc Georg Scholz (1890-1945), dont l’Autoportrait devant une colonne Morris de 1926 laisse perplexe : on y voit un homme proprement habillé et chapeauté, devant une colonne tapissée d’affiches, dont seules des bribes de mots sont lisibles, et une pompe à essence. L’artiste ne serait donc qu’un brave homme comme un autre dans la société bourgeoise et moderne ? Scholz n’en fut pas moins considéré comme un « dégénéré », et traité en conséquence par les nazis. Et voici, pas loin de lui, John Patrick Byrne, né en 1940, que son Autoportrait en veste à fleurs présente de face, ainsi accoutré, assis sur une caisse constellée de dessins d’enfants. Derrière lui, le ciel est à la Magritte, alors que sa veste est à la Ingres. Sa toile est un chef-d’œuvre d’extravagance, mais d’extravagance réfléchie et d’autant plus significative pour cette raison.

Travestis et grotesques

Ce ne sont que deux exemples de surprises. Les peintures de John Bellany (1942-2013), qui se représente en opéré, intubé sur son lit d’hôpital, le dessin de Friedrich Moosbrugger (1804-1830) un jour de rage de dents, le buste en guerrier en plâtre peint, de Jean Carriés (1855-1894) : autant d’étrangetés. Il faut joindre à la liste l’Autoportrait dans l’atelier, du très peu connu Wilhelm Schnarrenberger (1892-1966) : son visage est à peine visible, alors que des masques grotesques, enfermés dans une longue vitrine, sont terriblement en évidence. Hommage à Ensor ? Au théâtre no ? A la commedia dell’arte ? On ne sait pas.

Ainsi circule-t-on de question en question. Mais il y a trois guides qui réapparaissent très régulièrement, et dont les estampes rythment le parcours. Le premier est Rembrandt, dont l’exposition contient la plupart des autoportraits à l’eau-forte. Le deuxième est Lovis Corinth (1858-1925), grand artiste trop rarement montré en France – unique rétrospective au Musée d’Orsay en 2008 – alors qu’il s’est aventuré très loin dans les territoires de l’angoisse et de la dépression. Le troisième est aussi allemand : Max Beckmann (1884-1950), dont on attend toujours une rétrospective complète en France, alors qu’il est tenu, ailleurs, pour l’un des artistes majeurs de la première moitié du XXe siècle. Et pour celui qui a fait de l’autoportrait l’un de ses genres majeurs, l’autre étant l’allégorie politique satirique. A défaut des toiles qu’il a peintes devant son miroir, il y a là la plupart de ses lithographies et pointes sèches.

La section des vivants n’est pas moins abondante : Sarah Lucas, Tracey Emin, Bruce Nauman, Douglas Gordon, Jan Fabre. Et Ai Weiwei naturellement, qui a fait du selfie l’un des instruments de son activisme – un instrument terriblement efficace. Article de Philippe Dagen - Source : Le Monde.

« Autoportraits, de Rembrandt au selfie », Musée des beaux-arts, 20, place des Terreaux, Lyon. Du mercredi au lundi de 10 heures à 18 heures. Entrée : de 6 € à 9 €. Jusqu’au 26 juin. www.mba-lyon.fr

Travail

Selon une enquête effectuée par la banque suisse UBS publiée par le journal anglo-saxon The Daily Mail, Paris serait la ville du monde où l'on travaille le moins. En effet, les salariés parisiens auraient une semaine plus courte que la moyenne des grandes villes du monde. Au total, ils travailleraient en moyenne 1 604 heures par an, soit 30 heures et 50 minutes par semaine, relève le journal. Avec 31 heures et 22 minutes, Lyon se place en deuxième position. C'est un peu mieux que Paris mais toujours en dessous des autres grandes villes.

Pour faire cette étude, UBS a pris en compte la durée de travail annuelle moyenne, les congés payés et les jours fériés de 14 professions dans 71 grandes villes du monde. La France est à nouveau pointé du doigt d'autant que "la France va prochainement voter une loi qui interdira aux employés de consulter leurs mails professionnels les soirs et week-ends", cite le Daily Mail en faisant référence à un article de la loi Travail.

En revanche, cette étude ne tient pas compte de la productivité horaire, là où les travailleurs français sont bien devant les autres villes du monde !

Retour sur le Festival de Cannes : jury sage pour images rugissantes

C’est un théorème cannois : les mauvaises sélections font les plus beaux palmarès, et inversement. Cette année n’a pas fait pas exception, qui a vu le jury ignorer la quasi-intégralité des œuvres qui nous ont transportés, pour en primer d’autres qui, si elles ne sont pas forcément indignes, ne reflètent en rien la force d’une compétition qui n’a pas plané si haut depuis longtemps. A l’exception de Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, grand film qui a divisé beaucoup la critique, mais qui nous a, au Monde, follement enthousiasmés, et qui repart avec le Grand Prix du jury (autrement dit le deuxième prix), le reste du palmarès, à commencer par la Palme d’or, attribuée à Ken Loach pour Moi, Daniel Blake, a un aspect bien terne. Et surtout injuste.

Défendu dans nos pages, Moi, Daniel Blake est un mélo social efficace et émouvant, bien qu’un peu mécanique, où le cinéaste britannique dénonce avec véhémence la privatisation rampante des services publics, et le système d’humiliation et de contrôle social qui en découle. En recevant la Palme (deuxième de sa carrière après Le vent se lève, en 2006), l’Anglais a asséné sur un ton lyrique et combatif qui lui ressemble : « Quand il y a du désespoir, c’est toujours à l’extrême droite que cela profite. Il est urgent de dire qu’un autre monde est possible, et qu’il est nécessaire. »

Dans les meilleurs cas, le palmarès a souligné les mérites des films et des personnes qu’il a récompensés. L’actrice philippine Jaclyn Jose, par exemple, est formidable dans Ma’ Rosa, mais il s’agit malheureusement du film le plus faible de son auteur, Brillante Mendoza. Lauréat ex aequo du prix de la mise en scène, Baccalauréat, de Cristian Mungiu, est quant à lui, incontestablement, un film assez virtuose.

Un grand cru

C’est moins le cas, selon nous, de Personal Shopper, d’Olivier Assayas, avec qui il partage ce prix, du Client, d’Asghar Farhadi, film au parfum assez puritain, doublement récompensé pour son scénario et son acteur, Shahab Hosseini, et d’American Honey, d’Andrea Arnold (Prix du jury). Mais un palmarès est un palmarès, et laissons au jury le loisir de l’assumer pour lui-même.

Pour ce qui nous concerne, cette compétition restera donc comme un grand cru, qui a redoré le blason de la section reine, qu’avait un peu terni, en 2015, la désertion d’une poignée de cinéastes (dont Arnaud Desplechin) de l’officielle vers la Quinzaine des réalisateurs. A son sommet trônait une œuvre magistralement punk, le Toni Erdmann, de l’Allemande Maren Ade, dont la secousse tellurique a fait l’effet d’une formidable catharsis collective – qui méritait, sinon la Palme, au moins un prix d’interprétation pour son acteur principal, l’immense Peter Simonischek, sans lequel elle ne serait pas ce qu’elle est.

Quatre films porteurs d’espoir

Avec Ma Loute, de Bruno Dumont, Rester vertical, d’Alain Guiraudie, Elle, de Paul Verhoeven, Toni Erdmann a fait souffler un vent d’anarchie, qui venait pulvériser les normes du bon goût, faire craquer la couche de vernis sous laquelle ronronne trop souvent le cinéma d’auteur. Pleins d’un espoir galvanisant (à la différence du Client ou de Baccalauréat, dont les personnages ploient sous le poids de la culpabilité), ces quatre films sont porteurs d’une croyance dans la possibilité, et plus encore dans la nécessité, de résister, de briser les chaînes invisibles de nos vies aliénées.

Autre grand film de résistance, Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, s’inscrit dans la catégorie des grandes œuvres pleines et amples, où figurent aussi Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, Loving, de Jeff Nichols, et La Mort de Louis XIV, d’Albert Serra, chef-d’œuvre habité par la présence solaire de Jean-Pierre Léaud, injustement relégué hors compétition. La Palme d’honneur qui a été attribuée à l’acteur a toutefois contribué à le mettre au centre, et donné lieu à ce qui a été sans aucun doute le moment le plus émouvant de la cérémonie.

Le reste de la compétition était moins excitant. D’un côté, une moisson sans surprise d’œuvres de grands habitués de la Croisette, avec des degrés de réussite variables. Non seulement Moi, Daniel Blake, Baccalauréat, ou Ma’ Rosa, mais aussi Sieranevada, du Roumain Cristi Puiu ; Mademoiselle, de Park Chan-wook ; Mal de pierres, de Nicole Garcia ; Paterson, de Jim Jarmusch ; La Fille inconnue, des frères Dardenne. De l’autre, le quota incompressible de ratages et d’erreurs de casting, parmi lesquels The Last Face, de Sean Penn, monument d’indignité et d’indigence, qui méritait presque une Palme de l’horreur.

De la solitude et des femmes

Si aucune idée du cinéma ne fédérait cet ensemble hétéroclite, on pouvait y déceler des thématiques. La solitude est sans doute celle qui traverse le plus grand nombre de films, que l’on peut classer en deux groupes, selon la dynamique que met en branle le personnage principal.

D’un côté, il y a des machines autarciques, qu’une disposition naturelle, un état névrotique ou une situation objective aboutissent à totalement couper de leurs semblables : Isabelle Huppert dans Elle, dont la puissance effarante cannibalise toute celle de son entourage ; Elle Fanning dans The Neon Demon, dont la beauté produit à peu près le même effet ; Kristen Stewart dans Personal Shopper qui, depuis la mort de son frère, a déserté le monde des vivants ; Gaspard Ulliel dans Juste la fin du monde, que sa famille est tellement incapable d’écouter qu’il n’arrivera jamais à leur annoncer la nouvelle de sa mort ; Louis XIV, pour qui la solitude radicale est l’autre nom du pouvoir absolu.

De l’autre côté, on trouve des hommes et des femmes isolés par la vie, mais qui œuvrent au contraire à créer du lien : la belle Clara d’Aquarius (Sonia Braga), Winfried, le personnage principal de Toni Erdmann, Daniel Blake chez Ken Loach (Dave Johns), le scénariste nomade de Rester vertical (Damien Bonnard), la jeune médecin célibataire que joue Adèle Haenel dans La Fille inconnue.

La sélection témoignait en outre d’une évolution réjouissante de la représentation des femmes au cinéma. On ne comptait plus les héroïnes fortes, occupant des postes de pouvoir, sans que cela soit même problématisé. Les plus beaux personnages féminins de la compétition étaient, sans aucun doute, Clara (Sonia Braga) dans Aquarius et Isabelle Huppert dans Elle. Sans oublier, pour compléter ce tableau féminin, Virginie Efira, solaire vedette de Victoria, de Justine Triet, qui ouvrait la Semaine de la critique. Trois actrices puissantes, de 40 ans ou plus, qui semblent ouvrir une nouvelle ère. Article d'Isabelle Regnier - Journaliste culture, critique de cinéma

============================

Le palmarès du 69e Festival de Cannes

la Palme d’or à Moi, Daniel Blake, du Britannique Ken Loach

le Grand Prix à Juste la fin du monde, du Canadien Xavier Dolan

le prix de la mise en scène ex aequo au Français Olivier Assayas (pour Personal Shopper) et au Roumain Cristian Mungiu (pour Baccalauréat).

le prix du scénario à l’Iranien Asghar Farhadi pour Le Client (Forushande)

le prix d’interprétation féminine à Jaclyn Jose, pour son rôle dans Ma’Rosa, du Philippin Brillante Mendoza

le prix du jury à American Honey, de la Britannique Andrea Arnold

le prix d’interprétation masculine à Shahab Hosseini, pour son rôle dans Le Client (Forushande), de l’Iranien Asghar Farhadi

la Caméra d’or à Divines, premier long-métrage de la Franco-Marocaine Houda Benyamina (Quinzaine des réalisateurs)

la Palme d’or du court-métrage à Timecode, de l’Espagnol Juanjo Gimenez, ainsi qu’une mention spéciale du jury pour le Brésilien Joao Paulo Miranda Maria, pour La Jeune Fille qui dansait avec le diable.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)