Entretien - Jean-Louis Trintignant : « Je suis un raté qui a eu beaucoup de chance »

Par Fabienne Darge, Saint-Hilaire-d’Ozilhan, Gard, envoyée spécial - Le Monde

A l’occasion de son retour sur scène, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin à Paris, l’acteur, 87 ans, revient sur sa vie et sa carrière.

C’est au milieu d’un océan de vignes roussies par l’automne que l’on retrouve Jean-Louis Trintignant, sur son domaine viticole Rouge Garance, entre Avignon et Uzès.

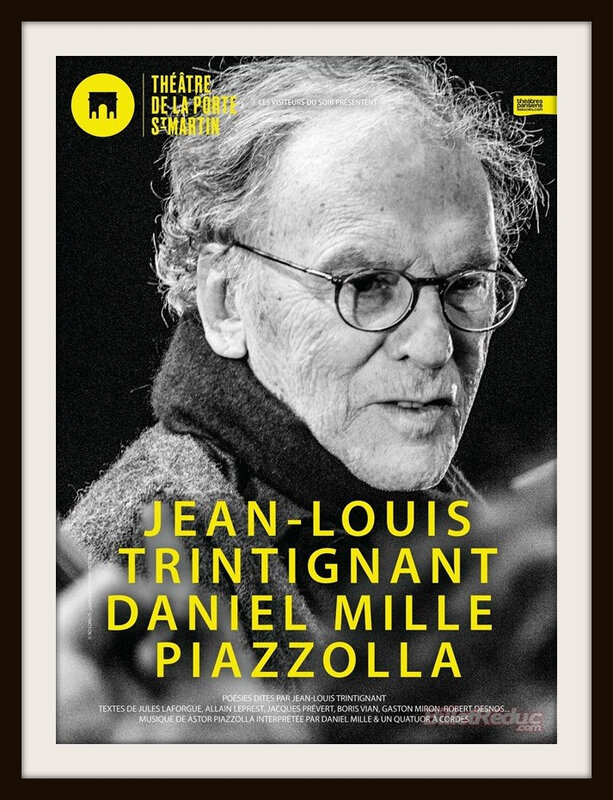

Le 11 décembre, jour de son 88e anniversaire, l’acteur remontera sur scène, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Paris, pour une série de représentations, jusqu’au 22 décembre, d’un nouveau spectacle poético-musical, en compagnie des poètes qu’il aime, du compositeur et accordéoniste Daniel Mille, et du musicien argentin Astor Piazzolla. Certains soirs, le comédien Denis Podalydès sera aussi de la partie. Entretien, à lire avec dans l’oreille la voix inimitable de Jean-Louis Trintignant.

On revient sur la vie qui a fait de vous l’acteur que vous êtes…

Oh vous savez… Ma vie, au fond, elle n’est pas brillante. Enfin, elle peut être considérée comme brillante, mais moi j’ai le sentiment d’être un raté. J’ai raté beaucoup de choses.

Ce que je fais avec ces spectacles poétiques, par exemple, je voudrais que ça ait beaucoup d’audience, et ça n’en a pas tellement. Enfin, je suis un peu compliqué, aussi : si les salles ne sont pas totalement pleines, ça me déprime. La poésie n’intéresse pas énormément de gens. Elle fait peur, même si la poésie qui sert de matière à mes spectacles est à la fois de qualité et assez populaire. Ce que j’aime par-dessus tout, c’est Baudelaire, Rimbaud, Verlaine… Ce ne sont quand même pas des poètes emmerdants, non ?

La poésie vous a accompagné très tôt ?

Ah oui, et c’est de plus en plus le cas. Maintenant je n’arrive même plus trop à lire des romans, je trouve que ça traîne, que c’est trop long. Alors qu’avec la poésie, le plaisir est toujours là. Ces derniers mois, j’ai dû enregistrer deux mille fois Le Bateau ivre, de Rimbaud, que j’aimerais faire avec Denis Podalydès, un acteur que j’aime beaucoup. C’est peut-être le plus beau poème de la littérature française, mais ce n’est pas le plus évident, alors je travaille encore et encore.

C’est plus difficile que Prévert, mais Prévert, c’est vachement bien, vous savez. On ne connaît de lui que quelques poèmes, toujours les mêmes. Comme beaucoup de gens, je le mésestimais un peu, et depuis j’ai lu beaucoup de textes que je ne connaissais pas et qui sont magnifiques. Tiens, je vous en dis un : « Des milliers et des milliers d’années/Ne sauraient suffire/Pour dire/La petite seconde d’éternité/Où tu m’as embrassé/Où je t’ai embrassée/Un matin dans la lumière de l’hiver/Au parc Montsouris à Paris/A Paris/Sur la terre/La terre qui est un astre » [Le Jardin]. Cela n’a pas l’air du tout, mais c’est beau, non ? Il en a écrit plein comme ça, dont un sur les sans-papiers, comme on ne disait pas encore à l’époque. J’ai sorti aussi des textes de Prévert plus longs, comme La Grasse Matinée, ou La Lessive, qui sont des sortes de poèmes-récits.

Est-ce la vision de « L’Avare » par Charles Dullin, quand vous étiez jeune homme, qui est à l’origine de votre désir d’être acteur ?

Oui… C’était à Aix-en-Provence, après la guerre, et je l’ai trouvé magnifique, le vieux Dullin. Je suis allé m’inscrire à son cours, à Paris. Il était mort entre-temps, je ne l’ai pas connu, mais son esprit subsistait à travers les professeurs, qui avaient été ses élèves. J’allais aussi, parallèlement, au cours de Tania Balachova [1902-1973]. Comme je n’étais pas très doué comme comédien, je me disais qu’il fallait que je travaille doublement. Dans les deux cours, on me disait : « Toi, tu avances doucement… »

Pourquoi pensiez-vous que vous n’étiez pas doué ?

Parce que comédien, c’est un peu un métier d’exhibitionniste, quand même. Et moi j’étais, je suis toujours, plutôt très timide. Je jouais toutes mes scènes la tête baissée d’une voix monocorde, je ne savais pas extérioriser…

Et le théâtre de l’époque était beaucoup plus dans la profération que celui d’aujourd’hui. Vous avez devancé l’arrivée d’une forme de jeu plus sobre, plus intérieur, finalement…

Je me souviens du premier rôle que j’ai joué dans un film : c’était avec Christian-Jaque [1904-1994], qui était considéré comme un grand metteur en scène, et cela s’appelait Si tous les gars du monde. J’avais une petite scène où j’attendais je ne sais plus quoi. J’étais là, assis dans un fauteuil, je ne faisais rien. Dès la fin de la première prise, Christian-Jaque me saute dessus et me dit : « Comment voulez-vous que l’on comprenne que vous attendez ? Il faut que vous regardiez votre montre, que vous soupiriez, c’est comme cela que l’on attend. » Je lui ai dit : « Alors là, si c’est ça le cinéma, moi j’arrête tout de suite. »

On est souvent très humilié en tant que comédien, parce qu’on est dirigé par des gens qui ne pensent pas comme vous. Aujourd’hui encore je sais que Christian-Jaque avait tort : il faut ressentir les choses, mais ne pas les montrer.

Vous avez senti dès vos débuts, grâce à Humphrey Bogart notamment, que vous admiriez, que ce que vous vouliez c’était un jeu plus économe que celui des acteurs de théâtre de l’époque ?

C’était une évidence pour moi, mais ce n’était pas toujours compris. J’ai joué Hamlet [sous la direction de Maurice Jacquemont, création 1971] à une époque où je tournais beaucoup au cinéma, et je me demandais pourquoi on ne jouait pas au théâtre comme au cinéma, c’est-à-dire sans rien montrer. Et ce Hamlet a été un échec énorme, les gens ont dit que je m’en fichais, ce qui n’était pas du tout le cas. Mais j’extériorisais très peu, c’est sûr.

Aujourd’hui, les comédiens extériorisent moins, et je trouve d’ailleurs qu’on a en France toute une nouvelle génération d’acteurs qui sont très bons, très justes, même si souvent ils ont un petit défaut, qui est qu’ils n’articulent pas suffisamment, et parfois on ne les comprend pas très bien.

Qu’est-ce qu’un bon acteur, pour vous ?

Oh je ne sais pas… D’abord c’est un acteur qui est modeste, qui ne pète pas plus haut que son cul. Et puis la sensibilité, la justesse, le fait de ne jamais en rajouter. Je n’aime pas les acteurs trop brillants, qui font leur numéro, j’aime les acteurs comme Denis Podalydès, Jean-Pierre Darroussin, Niels Arestrup. Notre métier d’acteur, c’est avant tout d’être des passeurs.

Au départ c’était donc surtout au théâtre que vous vouliez travailler ?

Ah oui, oui. J’ai été trois ans dans la troupe de Jean Vilar [1912-1971], au début des années 1960, et j’étais très content : je jouais des petits rôles, je savais que j’en aurais joués de plus grands après, ça m’allait très bien, j’aimais la vie de troupe, on jouait au TNP et à Avignon…

Mais j’étais marié avec une femme ambitieuse [Nadine Trintignant], qui voulait que je devienne célèbre et qu’on gagne beaucoup d’argent. Chez Vilar, je ne gagnais pas beaucoup de fric, mais je n’avais pas besoin de beaucoup. J’ai toujours lu Jules Renard, qui disait : « Si au lieu d’essayer de gagner beaucoup d’argent, on essayait de vivre avec moins d’argent ? » Ce n’est pas bête.

Mais au final, vous en avez gagné pas mal, de l’argent…

Oui, mais comme ça ne m’intéressait pas tellement, je ne l’ai pas tellement gardé. Mais oui, j’ai tourné dans cent trente films, j’ai été pris dans le truc.

J’avais toujours envie de refaire du théâtre, mais j’avais beaucoup de propositions au cinéma, et je me disais je ne peux pas retourner au théâtre, j’ai mes impôts à payer sur mes revenus de l’année précédente : j’avais claqué tout ce que j’avais gagné, et les salaires au théâtre ne sont pas les mêmes qu’au cinéma.

Quels sont vos grands souvenirs ?

J’ai bien aimé mes années italiennes. J’y ai tourné une trentaine de films, du début des années 1960 au début des années 1970. Le Fanfaron, de Dino Risi (1962) a été pendant des années le film qui a le mieux marché en Italie.

Il y a eu « Le Conformiste », aussi, de Bernardo Bertolucci, en 1970, un de vos plus beaux rôles...

Oui mais Le Fanfaron, ça a été un immense succès populaire…

Qu’est-ce qui compte le plus pour vous, que ce soit un succès populaire ou un événement artistique ?

Que ce soit un succès populaire. Peut-être parce que je n’en ai pas eu beaucoup. Bon, il y a eu Un homme et une femme, de Lelouch [1966], quand même… Mais les films d’Alain Cavalier [Le Combat dans l’île, 1962], d’Eric Rohmer [Ma nuit chez Maud, 1969] ou de François Truffaut [Vivement Dimanche !, 1983] ne font pas de vous une immense vedette, il ne faut pas rêver.

Est-ce qu’avec « Un homme et une femme » vous vous êtes senti catalogué dans le rôle du jeune premier romantique ?

Oui, et ça ne me convenait pas tellement. J’ai toujours trouvé que les héros ne sont pas très intéressants. Les tordus sont plus excitants à jouer, évidemment. Dès que j’ai pu jouer un type qui n’était pas un jeune premier, j’ai sauté dessus. C’était dans Paris brûle-t-il ?, de René Clément, en 1966, je jouais un salaud, un type qui donne des juifs et les envoie à la mort.

C’est vrai que vous avez bien aimé les rôles de tordus un peu feutrés, comme dans « Eaux profondes », le film de Michel Deville d’après Patricia Highsmith (1981)…

Oui, comme acteur on se régale avec ça… Mais moi je suis plutôt un type pas très compliqué. Je suis un paysan, j’ai été élevé à côté d’ici, à Pont-Saint-Esprit. J’ai toujours eu des périodes où je ne voulais plus être comédien, aussi. J’ai fait de la photo, j’ai travaillé à L’Express, notamment, c’était à la sortie du service militaire.

Service militaire que vous avez effectué en Algérie…

A la fin de la guerre d’Algérie, oui, après mes études de droit à Aix-en-Provence. J’ai été envoyé là-bas, je ne voulais pas y aller, je me suis rendu malade pour être exempté, mais les autorités françaises me l’ont fait payer très cher. J’ai été interné, et j’ai fait des mois de service supplémentaires.

J’étais contre cette guerre, totalement. On nous disait qu’on allait « pacifier » l’Algérie, alors qu’on faisait une guerre atroce, qu’on torturait des gens. Je ressentais violemment cette hypocrisie : « pacifier l’Algérie »… Pas étonnant que les jeunes qui ont été envoyés là-bas soient incapables d’en parler aujourd’hui encore.

C’est pour cela que la guerre est présente dans les poèmes que vous dites sur scène depuis des années, à travers Apollinaire, notamment ?

Mon père avait fait la guerre de 14-18. Je lui ai demandé plusieurs fois de m’en parler, mais il ne voulait pas. Il en gardait un souvenir trop terrible. Apollinaire, lui, est mort le 11 novembre 1918, le jour de l’armistice. Alors qu’il avait été grièvement blessé, et trépané, c’est la grippe espagnole qui l’a eu.

C’était présent sans être dit, cette histoire de la guerre qu’avait faite votre père ?

Oui… Mon père était un type formidable. Il était de gauche, ce que je trouve très bien. Il a été résistant, arrêté à ce titre. Quand il est arrivé en libérateur à Pont-Saint-Esprit, avec les Américains, en 1944, ma mère était dans la charrette des femmes tondues, pour avoir couché avec des Allemands… C’était une époque terrible.

Vous l’avez vue ?

Eh bien oui, j’étais avec elle… Je n’ai pas été tondu parce que j’étais encore un enfant. Pour mon père, ça a été un traumatisme affreux.

C’est de votre mère que vous est venu le goût du théâtre ?

Je pense, oui. Elle aimait la tragédie, elle connaissait toutes les pièces de Racine par cœur. Elle n’était pas théâtrale dans la vie courante, pourtant, c’était une petite bourgeoise pas artiste du tout.

Y a-t-il des rôles que vous regrettez de ne pas avoir joués ?

Non, je trouve que j’ai eu de la chance. Je suis un raté qui a eu beaucoup de chance. Dernièrement je discutais avec un ami de Boris Vian, que j’aime beaucoup, et cet ami me dit : « Boris Vian, c’était un raté » ; ça m’a fait rire.

Pourquoi cela revient-il autant chez vous, ces jugements sur le fait d’être un « raté » ?

Cela vient sans doute du fait que si on prend certains camarades de ma génération, Belmondo et Delon en tête, ils ont fait une plus belle carrière que la mienne, quand même…

Vous auriez aimé avoir le même type de carrière qu’eux ?

Oui et non… Vous savez, souvent, quand on est comédien, on voudrait à la fois être un peu maudit et avoir du succès ; eux, ils ont bien réussi, du point de vue du succès… Mais je n’ai peut-être pas dit mon dernier mot, puisqu’on vient de faire, avec Claude Lelouch et Anouk Aimée, Un homme et une femme, cent cinquante ans après [rires].

Qu’est-ce qui vous a amusé dans ce métier ? D’entrer dans la peau de personnages qui étaient aux antipodes de vous ?

C’est surtout un métier qui m’a énormément enrichi. J’ai lu des tonnes de textes que je n’aurais pas lus si j’avais été un notaire de province. D’ailleurs, à une époque où on me proposait beaucoup de films, j’étais fatigué de lire des scénarios sans intérêt. Mais vous savez, dans ce métier, on demande d’abord Belmondo parce qu’il est la plus grosse vedette, et s’il n’est pas libre ou qu’il ne veut pas, on demande à d’autres.

Pourtant on ne vous imagine pas dans les mêmes emplois, a priori…

Ça marche comme ça, pourtant. On est très remplaçables, nous les acteurs. Untel n’est pas libre, on en prend un autre, on opère juste quelques petites retouches. Michel Piccoli et moi, on a tourné pas mal de films que l’autre devait faire, et inversement.

Pour moi, c’est arrivé sur Le Dernier Tango à Paris, que je devais tourner avec Bernardo Bertolucci. Et que j’ai finalement refusé : ma fille [Marie], qui avait 8 ans à l’époque, avait lu des passages du scénario, et elle m’avait dit : « Je ne veux pas que tu fasses ce film, je ne pourrai plus aller à l’école, après ça. » Alors je ne l’ai pas fait. Et ce fut Brando. Peut-être qu’avec moi le film n’aurait pas été un tel succès.

Vous avez tourné deux films en tant que metteur en scène, aussi.

Deux films qui n’ont pas très bien marché… Alors je me suis dit : « Tant pis. » Quand je dis que je suis un raté, c’est que je suis un raté de ce côté-là. J’aurais bien aimé être metteur en scène – j’ai fait l’Idhec, aussi. Et je suis un raté de la course automobile ; je voulais être coureur, je trouvais ça beau. Mais je ne suis jamais arrivé au niveau que j’aurais souhaité atteindre.

J’aimais bien ce propos de l’écrivain René Fallet, qui disait qu’en chacun de nous il y a un Mozart assassiné, et que souvent on se contente d’un métier pour lequel on n’est pas fait. Je pensais que j’étais devenu comédien par hasard, que je n’étais pas vraiment fait pour ça, que j’étais davantage fait pour la course automobile. Et ce n’était pas vrai : j’étais encore moins doué pour ça que pour être acteur. Alors que quand vous voyez Kylian Mbappé, vous voyez bien qu’il a trouvé le bon métier tout de suite, lui…

Comment préparez-vous les rôles, ou les textes ?

Je travaille beaucoup. Pour ce spectacle, je travaille depuis deux ans. Il paraît que Jean-Sébastien Bach a dit que n’importe qui, s’appliquant autant que lui, ferait aussi bien. Comme je ne suis pas très doué, je me dis qu’il faut que je travaille énormément. J’écoute et je réécoute inlassablement les poèmes que j’ai préalablement enregistrés, je travaille à l’oreille, je corrige ce qui me semble ne pas sonner juste.

Je dis des poèmes de gens que j’aime bien humainement, alors je peux passer du temps avec eux. Même si Apollinaire n’était pas très intéressant sur le plan humain, je crois. Prévert c’est évident que c’était quelqu’un de bien. J’aime aussi beaucoup Robert Desnos, qui a une histoire incroyable et était un type formidable. Il a été déporté dans un camp d’extermination. Il paraît qu’à la fin, en 1944, il lisait les lignes de la main à ses camarades qui allaient passer à la chambre à gaz, et il leur disait : « Vous allez avoir une vie merveilleuse… » Alors qu’il était lui-même mourant. Et puis il était amoureux de la compagne du peintre Foujita, Youki. Il paraît qu’il a vécu des mois avec le couple, il couchait à leurs pieds, il était comme un chien… Youki a trouvé qu’il était tellement merveilleux, cet homme-là, qu’elle a quitté Foujita pour aller vivre avec lui.

On peut voir chez ces poètes que vous aimez une forme de communauté d’esprit. Est-ce que ce qui vous plaît chez eux c’est un certain rapport à l’existence ?

Oui, c’est vraiment ça. Il y a un autre poète que je trouve magnifique du point de vue de l’écriture, c’est Aragon, mais il ne m’est pas sympathique. J’avais trouvé un poème que j’aimais beaucoup, pourtant, Le Lit défait. J’ai téléphoné à Aragon pour en savoir plus sur ce poème qui n’est pas très connu, et il m’a dit : « Ah non, je n’ai jamais écrit ça… » Comme il avait changé de femme depuis l’écriture de ce poème – il vivait alors avec Elsa Triolet –, et comme ce n’était pas d’elle qu’il parlait alors, il ne voulait pas en reconnaître la paternité.

Il écrivait magnifiquement, mais il était quand même un peu stalinien con, il faut le dire. Moi j’ai le cœur à gauche, je pense à gauche, j’y tiens, mais souvent je trouve les gens de gauche stupides. Quand on voit cet aveuglement d’Aragon, c’est troublant, quand même, non ? Prévert était plus modeste, mais il a dit moins de conneries.

C’est donc une forme de travail quasi musical que vous menez sur les poèmes ?

La poésie, c’est une musique. Apollinaire était un super-doué, de ce point de vue. Je pense à ces deux vers de Zone : « Et tu observes au lieu d’écrire ton conte en prose/La cétoine qui dort dans le cœur de la rose. » C’est magnifique. Et Prévert : « C’est le printemps, dans le bois de Clamart on entend les clameurs des enfants qui se marrent »… « La grande dolichocéphale sur son sofa s’affale et fait la folle »… J’aurais beaucoup aimé être musicien, j’adore Bach, notamment. Mais je n’étais pas doué.

Des thèmes reviennent dans ces choix de poèmes que vous composez et recomposez depuis des années, et notamment celui de la mort.

C’est un des thèmes majeurs, non ? Tous les grands auteurs parlent beaucoup de la mort. Ceux qui n’en parlent pas, c’est souvent un peu… léger. C’est important, la mort. Et je vous dis ça alors que je vais mourir bientôt. Voilà : la mort, la politique.

Les gens qui se disent apolitiques, comme Claude Lelouch, ils sont de droite, en fait. C’est sûr qu’on paye l’échec du communisme, mais je repense souvent à quelque chose que me disait Jean Ferrat, avec qui j’étais ami : il reconnaissait que le communisme avait été un échec, mais il disait que c’était venu trop tôt, et que peut-être dans deux cents ans les gens seraient plus prêts à être généreux. Tous les grands progrès humains se sont faits avec la gauche, il ne faut quand même pas l’oublier.

Ce rapport à la mort qui revient dans nombre de poèmes que vous choisissez, c’est pour vous une manière de l’apprivoiser, de la défier, de danser le tango avec elle ?

[Silence] Je dis un poème de Ronsard, aussi, Je n’ai plus que les os : « Je n’ai plus que les os, un squelette je semble. (…) Mon corps s’en va descendre où tout se désassemble. » Que dire de plus ?

Trintignant, Mille, Piazzola. Théâtre de la Porte-Saint-Martin, 18 boulevard Saint-Martin, Paris 10e. Du 11 au 22 décembre, du mardi au samedi à 18 h 30, sauf les 16 et 17 décembre. De 28 € à 48 €.

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F54%2F09%2F109333%2F126339654_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F72%2F109333%2F123670562_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F74%2F109333%2F122204922_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F05%2F07%2F109333%2F122053613_o.jpeg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)