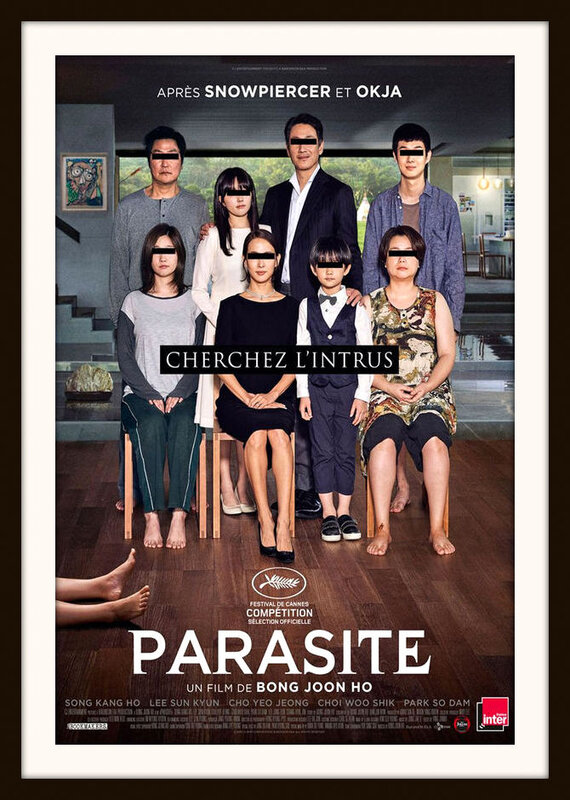

Palme d'Or au Festival de Cannes 2019 : « Parasite », Bong Joon-ho revisite avec brio la lutte des classes

Par Mathieu Macheret

En véritable cinéaste politique, le Coréen s’inscrit dans la tradition des récits de domesticité, tout en restant fidèle à son style virtuose.

Parasite marque un double retour pour Bong Joon-ho, non seulement dans les rangs de la compétition cannoise, deux ans après la polémique soulevée par Okja (premier film Netflix montré sur la Croisette), mais surtout au bercail de la Corée du Sud dont il est originaire, après dix années de tribulations internationales. Force est de constater que l’auteur de Memories of Murder (2003) et The Host (2006) ne s’est jamais montré plus mordant, détonnant, incisif qu’à domicile, dans une Corée dont il s’est plu dès ses débuts à brocarder les travers, et où les inégalités sociales, la précarisation des emplois, la prédation financière, la violence des rapports de classe, ont pris dernièrement des proportions alarmantes. C’est précisément de cela que parle Parasite, ne laissant à ce titre aucun doute sur le fait que Bong Joon-ho n’est pas seulement un styliste virtuose, mais un véritable cinéaste politique.

Derrière son titre en trompe-l’œil suggérant l’horreur ou la science-fiction, Parasite est en fait un film de maison, s’inscrivant dans une certaine tradition du cinéma coréen, celle des récits de domesticité dont le fleuron demeure La Servante (1960), de Kim Ki-young. La première image du film, fortement significative, est celle de l’entresol miteux qu’habite la famille Ki-taek (dont Song Kang-ho, fidèle acteur du cinéaste, dans le rôle du père), d’où perce à peine une perspective à demi enterrée et à ras de bitume sur la rue, et donc sur le monde. Au chômage mais soudé, le petit clan vit d’expédients, jusqu’au jour où le fils, débouté de ses études, se fait engager dans une grande propriété bourgeoise du dernier cri : chez les Park, jeune couple fortuné, pour donner des cours à leur garçonnet choyé. Or, l’arrivée du jeune homme n’est en fait que la première étape d’une opération d’infiltration très discrète, qui va conduire, étape par étape, les deux familles à vivre côte à côte, les uns devenant les serviteurs, mais aussi les doubles secrets de leurs maîtres.

Une société à deux vitesses

Commençant sous les auspices d’une comédie menée tambour battant, le film impressionne par sa capacité à changer de braquet, virant brusquement à l’angoisse, puis à l’horreur, frôlant parfois le fantastique, dans un brassage de registres ébouriffant, en quoi le cinéma de Bong Joon-ho demeure fidèle à lui-même. Chaque nouvelle scène bouscule la précédente, la déborde et relance les dés d’un récit impressionnant par son génie polymorphe.

En réunissant dans la même demeure deux familles opposées, Parasite réalise une sorte de condensé social, qui désigne clairement une société à deux vitesses où les places à l’ombre des riches se payent par une aliénation absolue à leur mode de vie. Mais la soumission des uns, ici, est aussi une moquerie, un déguisement. Les pauvres ne s’invitent chez les riches qu’en entretenant leur retranchement, leur crainte de l’extérieur, en leur inventant des besoins qui n’existent pas. En se fondant ainsi dans une domesticité postiche, les Ki-taek ne se contentent pas de jouer un rôle millimétré ou d’entretenir une illusion : ils renvoient une image creuse de leurs maîtres, accusant leur vide intérieur, exposant la complète inanité des propriétaires – la suffisance de Monsieur Park et les angoisses dévorantes de sa femme, mère poule rongée par les névroses.

LA MISE EN SCÈNE INCROYABLEMENT DYNAMIQUE DE BONG JOON-HO ATTEINT DES SOMMETS : LA CAMÉRA PART À L’ASSAUT DE L’ESPACE DOMESTIQUE, SE FAUFILE DANS LES COULOIRS, SE GLISSE DANS LES RECOINS

La mise en scène incroyablement dynamique de Bong Joon-ho atteint des sommets : la caméra part à l’assaut de l’espace domestique, se faufile dans les couloirs, se glisse dans les recoins, jouant avec maestria des accélérations et des ralentissements, explorant toutes les dimensions secrètes de la bâtisse, comme s’il s’agissait d’en déplier le volume. Les rapports entre les classes sociales passent ici par les niveaux d’habitation, la distribution du haut et du bas, du sol et du sous-sol, du propre et du sale. Car la hauteur sociale des uns ne va jamais sans s’appuyer sur des fondations douteuses, inavouables, une profondeur refoulée où toute l’horreur de la domination est contenue à l’état pur. La forme du film adhère ainsi à celle de la grande maison bourgeoise, qui porte en elle tous les espoirs et la convoitise des personnages, mais les absorbe petit à petit dans sa froideur design et ses grandes surfaces vitrifiées, dans un mélange de transparence et d’opacité.

Les Ki-taek apprendront à leurs dépens que toute position sociale n’est jamais que relative. Que le prolétariat n’est bien souvent que la face émergée d’un sous-prolétariat, encore plus démuni, sur lequel se reportent les effets de la domination. Ainsi les préjugés sociaux ne peuvent-ils jamais se résorber dans la soumission aux puissants. Il reste toujours quelque chose – un accent, un geste, une odeur – qui témoigne d’une infériorité de condition. Cette odeur de graillon qui colle aux basques du père Ki-taek et dont Monsieur Park, incommodé, ne manquera pas de lui faire porter l’humiliation. Il n’en faut parfois pas plus pour provoquer un geste de révolte et déchirer le voile de l’illusion sociale.

Film sud-coréen de Bong Joon-ho. Avec Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-sik (2 h 12). Sortie en salle le 5 juin.

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F52%2F67%2F109333%2F127751571_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F83%2F109333%2F127751559_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)