Portrait « J’étais cet objet qui voulait bien l’être » : Jane Birkin, de 1969 à #metoo

Par Judith Perrignon

Cinquante ans avant #metoo, une jeune Anglaise sexy chantait « 69 année érotique », en duo avec Serge Gainsbourg. La libération sexuelle avait trouvé un hymne et une égérie. Aujourd’hui, à 73 ans, l’artiste dresse un bilan doux-amer de ces années.

Rappel rapide des faits par l’intéressée. Elle débarque à Paris juste après Mai 1968 pour tourner le film Slogan avec Serge Gainsbourg. Leur rencontre devient liaison. Il l’emmène dans sa chambre chez ses parents, avenue Bugeaud, à Paris, lui fait écouter la chanson Je t’aime… moi non plus, enregistrée avec Bardot, amante de quelques mois dont les photos tapissent les murs. Il lui explique que Bardot est mariée, refuse que cette chanson sorte, pour finalement lui proposer de la reprendre. Birkin dit oui.

Ils enregistrent dans un studio à Londres. « Je vais je vais et je viens/entre tes reins/je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. » Elle chante et répond une octave au-dessus de la plus belle femme au monde. « Non ! maintenant viens ! » Elle gémit aussi. C’est un siècle après le Sonnet du trou du cul, d’Arthur Rimbaud, mais suffisant pour que le responsable du label Phonogram leur dise : « Je veux bien aller en prison pour un 33-tours, mais pas pour un 45-tours ! »

Gainsbourg écrit 69 année érotique dans la nuit, puis d’autres chansons dans la foulée. Dix titres pour un album sous cellophane, interdit aux moins de 18 ans, avec uniquement le visage de Jane Birkin sur la pochette. « C’est Serge qui a voulu que je sois seule. Il voulait que j’aie du succès en France. » C’est plus que le succès. Elle devient le corps androgyne, les grands yeux clairs, les lèvres en cœur, autant dire l’incarnation de la libération sexuelle qui semble tout entière contenue dans cet album dont les radios du monde entier ne savent alors pas quoi faire.

C’était il y a longtemps. L’année érotique a 50 ans. Fêter ça avec Jane Birkin, qui en a 73, c’est se faire cueillir par un sourire et un soupir sympathique. « Je ne peux pas parler de mon époque. Les autres filles étaient bien plus libres que moi. Ça n’existait pas d’être plus impressionnée que moi par un homme. J’étais ravie d’être l’objet de désir de Serge, la personne qui l’inspirait. Ravie de faire des photos à poil. D’être dans Playboy, alors que je n’étais pas du tout leur type. J’étais cet objet qui voulait bien l’être. C’est vrai, je ne sais pas ce que ça donnerait aujourd’hui. » Qu’est-ce qu’aujourd’hui ? Sinon le constat que l’émancipation féminine est allée beaucoup moins vite que la libération sexuelle. Qu’il y a des agresseurs en smoking sur les tapis rouges de Cannes, comme à toutes les marches de la société. Alors, « #metoo ! » ont lâché en cascade sur les réseaux sociaux les jeunes femmes du monde occidental pour raconter, dénoncer et partager expériences et mauvais souvenirs.

« L’AUTRE JOUR, J’AI DIT À UNE COPINE : “DOMMAGE QU’ON N’AILLE PLUS À ROME, QUAND ON ÉTAIT JEUNES, ÇA NOUS REMONTAIT LE MORAL DE SE FAIRE SIFFLER DANS LA RUE”. »

Une nouvelle vague féministe a pris corps, héritière du mouvement d’émancipation des années 1960, mères et filles d’accord sur l’essentiel, mais les filles reprochant à leurs mères d’avoir encore trop intériorisé l’attente des hommes et les normes dont les femmes sont les victimes. En France, il y eut un bémol, un appel à la liberté d’importuner publié dans Le Monde par certaines doyennes, femmes des hautes sphères, dont Catherine Deneuve et Catherine Millet, qui prévenaient que la victimisation des femmes ne les grandissait jamais et pouvait mener vers une forme de puritanisme, mais glissaient vers le statu quo, en sauvant au passage la réputation de quelques-uns de leurs amis. C’était la génération Birkin, mais sans elle.

Qui se souvient de la main baladeuse à Paris – « ça, c’était lourdingue, j’ai l’impression que cela a beaucoup disparu » –, mais aussi qu’elle ne détestait pas se faire siffler dans la rue. « Ça ne se faisait pas à Londres. Pour moi, ça faisait italien et c’était gai. L’autre jour, j’ai dit à une copine : “Dommage qu’on n’aille plus à Rome, quand on était jeunes, ça nous remontait le moral de se faire siffler dans la rue”. » Birkin n’a rien signé. Rien dit.

Au croisement du désir, du scandale et des poussées libératrices, il y a pourtant Birkin. Phare des sixties. Ou plutôt frêle embarcation. C’était une petite Anglaise venue du pays de l’avortement légal, des Stones, des minijupes à cinq pounds, qui trouvait la France ringarde, avec ses faiseuses d’anges jugées aux assises, sa peine de mort et ces gens qui s’offusquaient de voir sa culotte verte quand elle se baissait dans la rue. C’était surtout un maladif manque d’assurance. Elle voulait qu’on l’aime, se nicha dans le cœur et sous l’aile de Gainsbourg déjà en vogue. Et s’offrit tout entière au scandale qu’il orchestrait.

Le pape, la BBC et sa mère

Il s’était amusé avec France Gall, poupée naïve suçant des sucettes à l’anis ; vint Bardot, l’inaccessible qui chante mais retourne à son mariage. Avec Birkin, corps androgyne en cette époque qui brûle les soutiens-gorge, tout s’amplifie, il ouvre les vannes, il fait de la chanson Je t’aime… moi non plus un film, la voilà serveuse au cheveu court qui tape dans l’œil d’un jeune et beau routier homosexuel, le cinéma de Gainsbourg montre sexe, masturbation et sodomie plus crûment que dans ses chansons, le film frôle le classement X, mais reçoit la bénédiction de François Truffaut.

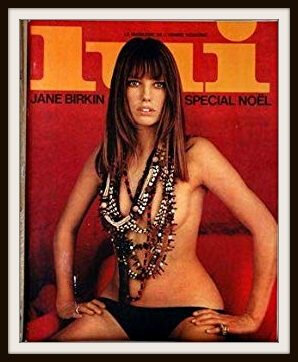

Elle pose encore pour Lui, « le magazine de l’homme moderne », dans une mise en scène de Gainsbourg, reprenant quelques scènes du film. Elle se souvient d’elle nue, en jarretelles, cambrée et menottée au radiateur. Qu’ils choquèrent le pape, la BBC et un peu aussi sa mère, « mais elle savait que c’était pour Serge et elle adorait Serge ».

Ces images ont plus de quarante ans, on voit bien, en les regardant aujourd’hui, où naît le conflit, ce qu’elles contiennent de libératoire et d’inconvenant, mais aussi de soumission à un imaginaire masculin. C’était au futur de décider s’il pencherait vers la liberté, le plaisir et le dégoût des conventions ou s’il engendrerait des Harvey Weinstein… C’était pour elle des instants. Des jeux. Elle l’aimait. Ils s’aimaient.

Dans ces années-là, la poétesse et essayiste Annie Le Brun ramait non sans panache contre le rassemblement des femmes sous une couronne d’épines, elle prenait le contre-pied des ténors du féminisme, Antoinette Fouque, Julia Kristeva ou Élisabeth Badinter, et proclamait que le désir, sa violence, son énergie, les sauverait des structures familiales et traditionnelles que la société prépare pour elles. « Ô mes filles ô mes reines, depuis toujours maquillées à vous-même, n’est-il pas temps que vous vous aventuriez là ou ni vous ni les autres ne vous attendent… » L’a-t-elle faite, ou tout au moins tenté, cette révolution-là, Birkin ?

Elle a publié, en 2018, le premier tome du journal qu’elle tient depuis l’âge de 11 ans. Munkey Diaries (éd. Fayard). Pensées au fil du temps d’une jeune fille traumatisée par la cruauté du pensionnat, en manque de chaleur, de confiance et d’amour, qui fusionnera avec Gainsbourg. Est sorti en librairie, cet automne, le second tome de ce journal, Post-scriptum, addition de ses jours et de ses nuits entre 1982 et 2013. Toujours le manque d’assurance. L’angoisse. La navigation à vue. La quête d’une validation dans le regard masculin. « Dans mon cas, les hommes étaient impressionnants et il y avait de quoi les admirer ! Mais, en relisant l’histoire, je crois que j’ai mélangé à peu près tout. »

Fusionnelle, redevable, objet encore

Faut-il vraiment la dérouler homme par homme, cette histoire ? Mariée à 17 ans avec John Barry, 35 ans, compositeur anglais internationalement reconnu pour ses génériques de James Bond, dont elle divorce peu de temps après la naissance de leur fille, Kate. « Le premier homme que j’ai connu, un grand séducteur, déjà marié deux fois. Le compositeur le plus connu d’Angleterre, qui s’est trouvé marié à cette hystérique de 18 ans qui passait son temps à attendre son retour. » Puis Gainsbourg, qu’elle n’épouse pas : elle annule le mariage au dernier moment, quand elle comprend que la loi exige une prise de sang. Qu’importe l’état civil. Leur liaison irradiante, publique, de douze ans, s’installe parmi les mythes du xxe siècle, ceux du poète et de sa muse, du pygmalion et de sa créature, elle est le corps de son œuvre, il écrit les textes de sa vie. Ils ont une fille, Charlotte. Birkin s’en va, épuisée par « Gainsbarre », mais liée pour toujours à Gainsbourg, qui lui écrit des chansons d’amour même après leur rupture.

Vient le réalisateur Jacques Doillon, qui la rhabille à l’écran, lui propose une vie plus discrète. Ils ont une fille, Lou. « Il m’a aidée en me tenant la main, en me tenant le cœur. Je voulais tout bien faire pour lui, et la voilà, sa petite fille », écrit-elle dans son journal après son accouchement, au mois de septembre 1982. Fusionnelle, redevable, presque objet encore. Puis, très vite, angoissée, jalouse, car il tourne beaucoup, vit entourée d’actrices, plus jeunes, forcément plus belles, « Je ne suis pas dans tes yeux, et tu n’y es pour rien », écrit-elle. On a envie de l’engueuler, de la secouer en la lisant. « Mais j’avais raison ! » Oui, il la trompe. Il a une autre vie. Pourquoi s’accuser encore alors que le plancher s’effondre sous ses pieds. « Je me situe comme une personne bourrée de fautes. Je me juge sévèrement. J’étais pas avec des crétins non plus ! »

Après la rupture, elle part se réparer en thalasso à Quiberon. Elle couche ceci dans son journal : « J’ai l’impression que toutes les femmes ici ont 45 ans et sont, pour la même raison que moi, désespérées dans des bains bouillonnants, en faisant des efforts enfantins, droite, gauche, dans la douche piscine. Sur chaque visage je vois une peine, une honte dans les yeux baissés, sinon pourquoi on est là ? Toutes probablement mères de famille, toutes… » L’icône, l’incandescente, s’est dissoute dans le bouillon si triste et si commun de l’insécurité féminine.

« LOU TROUVAIT RÉDUCTEUR QUE JE NE ME DÉCRIVE QUE COMME UNE SOURCE D’INSPIRATION POUR SERGE. POUR ELLE, JE MÉRITAIS MIEUX. »

Sa fille Lou Doillon a lu ce journal. « Elle a trouvé mon point de vue très éloigné du sien. Elle était chagrine de mesurer à quel point je m’étais sous-estimée. Elle était triste pour moi, alors que, moi, je ne le suis pas. Gentiment, elle trouvait réducteur que je ne me décrive que comme une source d’inspiration pour Serge. Pour elle, je méritais mieux. Pourquoi ce manque de confiance en soi, je ne sais pas. On espère juste ne pas le transmettre à ses enfants. » Et si c’était comme ça qu’il fallait dérouler le fil de l’histoire désormais, mesurer l’émancipation, l’éclosion ? De mère à fille. De femme à femme. « « Femme », c’est un mot que j’ai du mal à employer pour mes filles. Et même pour moi. » Une femme sait souvent mieux sa valeur qu’une fille.

Birkin est la fille de Judy Campbell, comédienne, chanteuse, muse du célèbre dramaturge anglais Noël Coward, qui, en se mariant avec Peter Birkin, colonel de la Navy, dut mettre un terme à sa carrière. « J’ai retrouvé une lettre qu’il lui écrivit : “Je te laisserai libre de faire ton métier.” Mon œil ! sourit Birkin, qui fut très proche de son père. Il faisait en sorte que nous habitions à la campagne, loin de tout théâtre. » La muse est donc l’enfant d’une muse contrariée. C’est sûrement l’une des raisons pour laquelle la mère approuva le mariage de sa fille avec le séducteur John Barry, tandis que le père ne cachait pas sa peine de la voir s’engager dans cette impasse.

« Elle avait été plus indépendante que moi. Elle avait eu des hommes avant mon père, pas moi. Mais elle estimait que j’étais moins costaude qu’elle. Elle ne voulait pas que je sois prise légèrement, elle ne voulait pas que je sois blessée. » Sa fille, au moins, voguait vers le show-business, qu’elle avait dû déserter. D’ailleurs, après Barry, Judy Campbell s’enticha de Gainsbourg. « Elle adorait Serge. Elle enviait ma liberté. Je faisais une carrière comme elle aurait aimé avoir, et que j’ai eu facilement, sans rien foutre, juste en étant jolie. J’ai jamais fait une école qui me donne une base, comme elle. Avant même de suspendre sa carrière, elle s’était censurée. Pour ne pas choquer la famille de mon père, elle avait refusé une pièce de Joe Horton, ou elle devait dire “fuck”. Des années plus tard, je faisais Je t’aime… moi non plus. »

On la retrouve dans les archives de l’INA. Année 1972. L’ORTF visite la maison de Gainsbourg, rue de Verneuil, alors qu’elle s’est installée là avec sa fille Kate et que Charlotte est née. « C’est une maison de famille ? », demande le journaliste comme si enfin tout ce petit monde allait rentrer dans le rang. « Non, répond-elle, il y a cette salle qui est complètement lui, puis il y a la chambre des enfants, c’est gai, il y a les jouets… — Qui devait être la salle de billard, j’ai fait des concessions, l’interrompt Gainsbourg en souriant dans le rôle du vieux loup solitaire. — Oh ! pas trop, dit-elle. — C’est vrai, reconnaît-il. — Jane, qu’est-ce qui vous représente ici ? demande le journaliste. — Oh ! c’est son univers à lui, ici, moi, j’ai une maison à Londres. Moi, j’aime beaucoup vivre dans l’atmosphère de quelqu’un d’autre. »

Dans cet extrait, un immense sourire éclaire le visage de Jane Birkin lorsqu’elle évoque la chambre des enfants. D’aucuns verront s’éteindre le scandale et la révolution sexuelle là où surgit dans son corps le rôle si conventionnel de la maternité. Mais Birkin a été les deux en même temps. Il y eut des nuits de fête et d’alcool Chez Régine ou chez Castel, qui se terminaient à la table du petit-déjeuner avant l’école. Il y eut, pour ses filles, maman et son double de magazine. Elle raconte aujourd’hui la maternité comme un apaisement. « Animalement, j’adorais ça. Animalement, j’étais self-sufficient. Ça m’a donné confiance. Je savais ce que je faisais, j’avais trouvé un terrain d’aisance et de joie. Les enfants, quand ils sont petits, c’est dépourvu de jugement. Alors, pour moi qui ai peur de déplaire, peur de perdre, peur de dire et d’oser, c’est formidable. On a l’air doué quand on joue avec les enfants. On sait quoi faire quand ils se blessent. »

Elle ne parle d’ailleurs pas de sexe avec autant d’assurance et de conviction dans son journal. Le plaisir féminin était-il au programme de cette révolution-là ? « J’ai été avec des types formidables là-dessus qui pensaient beaucoup aux filles. Qui te demandaient : “Est-ce que c’était bien pour toi ?” “Oui, oui”, je disais. J’étais très embarrassée, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer. »

Puis, on a vu grandir ses filles sous les sunlights. Kate Barry, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, qui, forcément, se cherchent et, très vite, se prennent au jeu et au tourbillon du cinéma, de la chanson, de la photo, de la mode. Sans oublier les fièvres, les remous, les doutes, les crises qui frappent ici comme ailleurs, jusqu’à l’insoutenable, la mort de Kate, en décembre 2013. Elle cesse alors de tenir son journal.

« Ma mère aurait été envieuse de Charlotte qui vit à statut égal avec Yvan. Elle a une totale liberté professionnelle. » Elle revisite ses choix en regardant faire ses filles : « À mon premier mari, je n’ai jamais réclamé l’argent qu’il devait pour élever sa fille quand nous avons divorcé. Il aurait fallu, pour 30 livres par semaine, courir après cet homme très riche qui vivait en Amérique. Je ne l’ai pas fait. J’ai cru que c’était ma fierté qui refusait d’aller mendier. Et j’étais pleine de reconnaissance d’avoir été prise mère et enfant par Serge. Mais j’aurais dû penser à l’enfant. Je l’ai compris quand j’ai vu comment ma fille Lou et le père de son fils se sont débrouillés si normalement. Les mères d’aujourd’hui pèsent ça beaucoup mieux que moi alors. »

Elle n’est pas une femme de regrets. Ou à trouver son temps plus culotté que celui d’aujourd’hui. Elle dit d’elle, gazelle court vêtue qui traversa les films populaires des années 1970 : « Je me suis bien amusée et je crois même que j’étais bien dans les films de Claude Zidi. Par contre, il y avait d’autres comédies comme Catherine et compagnie ou bien Comment réussir quand on est con et pleurnichard, il aurait mieux valu Arletty ou Shirley MacLaine. J’étais nulle, il aurait fallu un argot venant du cœur. »

Elle minimise aussi le mythique Blow-Up sur son curriculum vitae – « je n’étais qu’une figurante à poil ». C’est pourtant, avec Je t’aime moi non plus, une image d’elle qu’on lui ressort partout dans le monde, qu’elle soit interviewée sur une chaîne italienne ou russe. Elle sait bien que le début avale tout le reste. « Serge me disait : “Ça te permet de continuer.” » Elle n’est pas sûre d’avoir laissé voir beaucoup d’elle, au fond, dans tout ça.

Mais ça ne l’inquiète pas. Elle est dans les plis de sa vie. Le regard est moins léger, abîmé par les chagrins et les deuils. Mais jamais amer. Et toujours aussi peu assuré. Elle entend le #metoo. « Et peut-être que les filles ne se mettront plus dans la situation de monter prendre un verre avec le producteur. Et il n’aura pas le droit de prendre ça mal. »

Elle sait bien que les jeunes filles questionnent jusqu’aux genres féminin et masculin, si marqués, si figés dans la trace qu’elle a laissée, « ma petite-fille Alice [la fille de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal], qui vit en Amérique, est très susceptible là-dessus ! » Ça l’amuse même que sur les bateaux-mouches d’Angleterre, où elle ne va plus beaucoup, on ne dise plus « Ladies and Gentlemen », mais « Hi guys ! » (« bonjour tout le monde ! »).

C’est ainsi. Le temps a passé. Les robes, les tee-shirts moulants pour seins plats et les jeans pattes d’eph’ de la jeune Birkin sont un classique des grandes marques de la bourgeoise. Ses filles en sont les mannequins, des images sexuées à leur tour. « Je trouve ça très gai. Elles ont trouvé leurs originalités très différentes, Lou en fantaisie créatrice, Charlotte en égérie d’une élégance perso… » Tandis que, à la sortie des théâtres où elle chante encore et toujours Gainsbourg, ceux qui réclament un autographe lui sortent très souvent une photo d’elle à poil dans un vieux numéro de Lui, ils l’ont trouvée sur Internet et imprimée au format A4. « Je signe sur les fesses et les seins autant que je peux. »

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F87%2F92%2F109333%2F127697913_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F02%2F109333%2F127185221_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F02%2F67%2F109333%2F126742548_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)