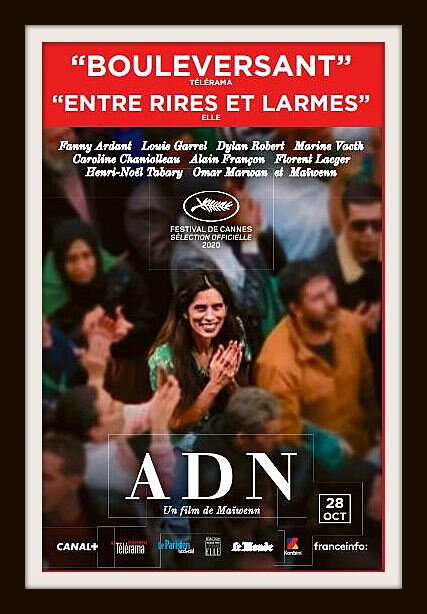

Entretien - Maïwenn : « L’autobiographie n’existe pas au cinéma »

Par Véronique Cauhapé

L’actrice et réalisatrice explique que, si elle s’est inspirée de son expérience personnelle du deuil, son film est également nourri de fantasmes, de remords et de regrets.

Tous les films de Maïwenn sont nés d’une obsession. Concernant son dernier long-métrage, ADN, il s’agit du deuil, de la façon dont on doit tenter de se débrouiller avec les morts et de la quête identitaire vers laquelle une disparition peut conduire. Des réflexions qui l’ont occupée – « possédée », dit-elle – depuis la mort de son grand-père maternel, Algérien, survenue en 2017, deux ans après celle de sa grand-mère.

A ce film, comme aux autres, vous refusez fermement que l’on associe le terme « autobiographique ». Pourquoi ?

Parce que je le trouve réducteur et faux. Ce que j’essaie de transmettre dans mes films, ce sont les émotions et les sentiments. D’eux découlent les idées, et non l’inverse.

L’autobiographie n’existe pas au cinéma. Nous livrons forcément une autre vérité que le vécu puisque tout est retravaillé, malaxé à travers toutes les étapes de l’écriture, du montage, du tournage. Je me sers de certaines choses que j’ai vécues pour les transformer, y ajouter du fantasme, des regrets, des remords, le courage qui m’a manqué… Picasso l’a dit mieux que moi : « L’art est un mensonge pour dire une vérité plus grande ». Je crois à cela.

Donc, ce que vous avez (re)travaillé ici, c’est la question du deuil et de la quête identitaire à laquelle vous a confrontée la mort de votre grand-père. Comment expliquez-vous que cette quête vous ait tant obsédée ?

Plus je vieillissais, plus je prenais conscience qu’il manquait une case à ma construction psychique. Certes, je savais d’où je venais et je n’ai pas découvert l’Algérie avec la mort de mon grand-père. Enfant, j’y allais souvent.

Mais je ne connaissais rien, en revanche, de l’histoire de mes deux pays, la France et l’Algérie, et de leurs liens. Au fond, j’étais une enfant d’immigrés mais je ne parvenais pas à analyser ce que cela signifiait et la façon dont cela se manifestait chez moi. Cette méconnaissance m’empêchait de comprendre à quel point j’étais héritière de cette histoire. Et de celle de mon grand-père – un homme engagé, très à gauche, sensible au sort des plus faibles et qui s’indignait facilement – avec lequel je partageais pas mal de traits.

Dans « ADN », la mort du grand-père réunit la famille et fait rejaillir tous ses dysfonctionnements. Mais ce huis clos s’ouvre, pour votre personnage, sur un autre horizon plus vaste. Peut-on parler de libération ?

C’est en tout cas la façon dont j’ai vécu le deuil. J’ai été dévastée. La première année, je me suis demandé comment j’allais faire pour m’en sortir, continuer à être forte vis-à-vis de mes enfants, de moi-même et surtout comment j’allais continuer à travailler.

Seule m’obsédait l’histoire de la France et de l’Algérie. Si bien que j’ai commencé par ne pratiquement plus fréquenter les gens du cinéma et me suis mise à regarder tous les documentaires possibles sur la France et l’Algérie, tout ce qui touchait à l’actualité. Je me suis jetée dans la littérature, inscrite à un atelier d’écriture chez Gallimard. Le besoin d’apprendre est devenu une drogue, la seule chose qui m’apaisait. En fait, la mort de mes grands-parents m’a réveillée, m’a donné le sentiment de vivre désormais sous leur regard, et l’occasion d’avoir plus d’estime de moi-même.

Vous êtes-vous rendue en Algérie durant cette période ?

Oui, de nombreuses fois. Et je manifestais avec le Hirak [mouvement de protestation qui a mobilisé le peuple algérien contre la dictature pendant plus d’un an, à partir de février 2019]. J’y ai d’ailleurs rencontré le journaliste Khaled Drareni qui a été arrêté et condamné à deux ans de prison pour avoir voulu exercer son métier avec indépendance. Je participe activement à son comité de soutien. Mon deuil m’a rendue plus concernée.

Vous dites avoir voulu tourner « ADN » de façon légère, comme pour votre premier film. Qu’est-ce que cela signifie ?

Tourner vite, en quatre semaines, avec une équipe réduite et à partir d’un scénario qui ne soit pas entièrement écrit afin que les comédiens aient la possibilité de se l’approprier et y glisser quelque chose d’eux. Je tourne en général avec deux caméras et je les laisse tourner longtemps, en espérant que les acteurs puissent l’oublier. Dès que l’on dit « coupez », tout le monde s’éparpille et se déconcentre. En laissant tourner, cela permet de garder la tension. Mais la liberté du premier film ne se retrouve jamais.

Pour quelle raison ?

Parce qu’ayant désormais plusieurs films à mon actif, l’équipe technique a tendance à penser que j’arrive en ayant la science infuse. Du coup, personne – surtout les nouveaux – n’ose plus me bousculer. Or, on n’imagine pas à quel point j’aime le travail d’équipe, être entourée de gens qui ont du caractère, n’ont pas peur de moi, et dont l’univers artistique m’importe autant que celui que je leur apporte.

Ensuite, moi aussi j’ai changé. La reconnaissance du métier et du public m’a amenée à plus d’exigence. Plus je vieillis et vois de films, plus je me sens nulle et plus je doute. J’ai l’impression, chaque fois, d’y laisser beaucoup de plumes et que je ne les récupérerai pas.

Qu’avez-vous appris du cinéma ?

Tout ce que j’ai appris me vient de Laure Gardette, la monteuse de tous mes films, à l’exception de Mon roi. C’est elle qui m’a appris que l’on ne dit pas les choses dans le cinéma de la même manière que dans la vie. Et m’a permis de me sentir plus libre. Je me souviens de ses phrases fortes qui m’accompagnent telles que « Ne guide pas le spectateur, ne l’informe pas, laisse-le imaginer, travailler, essaye de faire passer les émotions, sans les nommer ou les surligner ».

Elle raconte vous avoir dit, après la lecture de votre premier court-métrage « I’m an Actrice », que vous ne faisiez pas assez confiance au cinéma. Et que vous êtes partie en lui disant que vous ne compreniez pas de quoi elle parlait. C’est vrai ?

Je la soupçonne d’inventer un peu notre première rencontre mais c’est joli. Cela dit, je pense que je rejetais toute approche intellectuelle, toute analyse de mon travail. Je ne sais pas faire ça. Probablement parce que je n’ai pas fait d’études mais aussi parce que la théorie, si elle me fascine chez les autres, ne m’intéresse pas, me concernant. C’est comme si j’étais très amoureuse et qu’on me forçait à analyser pourquoi j’aime cette personne. Je n’ai pas envie.

D’ailleurs, écrivez-le, que j’aime les hommes, que je les soutiens en cette période où on les accable de tous les maux, en oubliant d’évoquer la façon dont certaines femmes usent de leur pouvoir de séduction. Moi j’aime être sifflée dans la rue et j’espère l’être longtemps mais je ne suis jamais montée dans une chambre d’hôtel pour un rendez-vous de boulot.

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F52%2F67%2F109333%2F127751571_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F83%2F109333%2F127751559_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)