Le travail de Jean-Paul Goude est disponible dans un album Reporter Sans Frontières

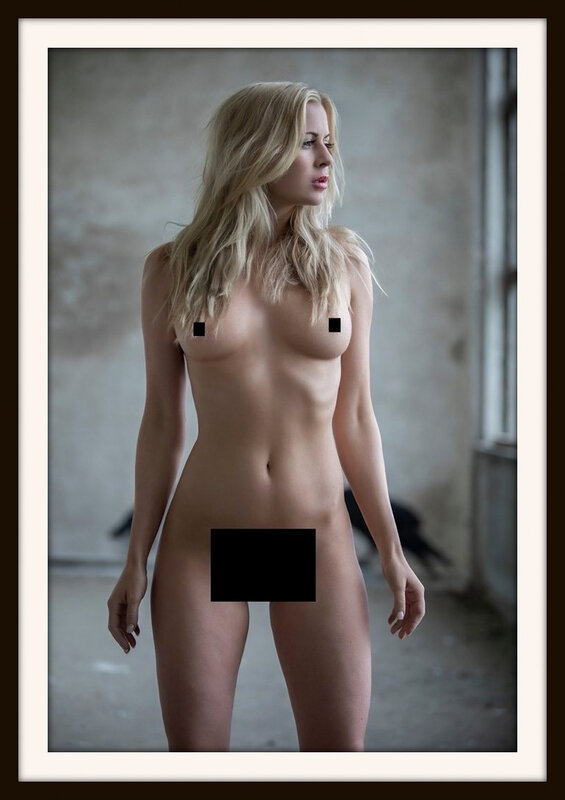

Ci-dessus Lily Rose Depp pour CHANEL photographiée par Jean Paul Goude - campagne de fin d'année 2019

Par Augustin Bougro

Reporters Sans Frontières collabore avec l'artiste Jean-Paul Goude dans un album. Disponible jeudi 31 octobre dans les kiosques, l'ouvrage couvre les 50 ans de carrière du photographe de légende.

Jean-Paul Goude est encore loin d'avoir dit son dernier mot. Connu mondialement pour son travail à la fois drôle, décalé, spectaculaire et un brin provocateur, il a aussi la notoriété d'être l'homme qui fabrique les muses. L'artiste de 78 ans qui quittait la direction artistique de Desigual en mars 2019 est sur tous les fronts : photographie, mode, illustration ou encore publicité. Cette saison, il collabore avec l'organisation RSF (Reporter Sans Frontières) pour mettre en lumière ses travaux réalisés au cours de ses 50 ans de carrière dans un album tiré de la collection "Pour la liberté de la presse". Un ouvrage anniversaire exclusif à ne pas manquer.

Concrètement, qu'est-ce que l'on retrouve dans cet album ? Des croquis de l'artiste, des photomontages, mais aussi de nombreuses photographies iconiques, dont celle du fessier de Kim Kardashian. On y trouve aussi moult extraits de publicités qui ont fait la légende Jean-Paul Goude, comme celle de Perrier avec le lion assoiffé ou Chanel et son célèbre spot "Égoïste" (récompensé d'un Lion d'or à Cannes en 1990). Une histoire d'amour entre la maison aux deux "C" et le photographe qui a donné naissance à des spots légendaires mettant en scène des people comme Vanessa Paradis dans une cage d'oiseaux ou, cette année, Lily-Rose Depp dans un spot publicitaire spécial Noël 2019 pour le parfum N°5.

Jean-Paul Goude, l'homme qui inventa les muses

Un univers étrange et d'une précision millimétrée qui l'a amené à collaborer avec les femmes les plus influentes du monde. Se souvenir par exemple du mannequin jamaïcain Grace Jones, sa compagne pendant deux ans, mère d'un de ses enfants, avec qui il travaille dès le début des années 80. En 1981, Jean-Paul Goude conçoit "A One Man Show" pour Grace Jones...une collection de vidéos musicales qui marqueront la pop culture et leur relation. Le top modèle jamaïcain ne sera pas la seule femme à marquer le parcours du photographe. Jean-Paul Goude fera du mannequin Farida Khelfa une de ses muses. S'en suivront l'actrice et chanteuse Vanessa Paradis, le modèle Estella Warren transformée en Chaperon Rouge pour Chanel ou encore Laetitia Casta qui sera son égérie de 2001 à 2015 pour les publicités Galeries Lafayette.

L'album RSF x Jean-Paul Goude sera disponible en kiosque à compter du jeudi 31 octobre

Entretien Jean-Paul Goude : « J’ai toujours été du côté de ceux qui défendent le mélange et le métissage »

Par Michel Guerrin

Invité de l’album de Reporters sans frontières « 100 images pour la liberté de la presse », le créateur s’explique sur la notion d’appropriation culturelle, centrale dans son travail.

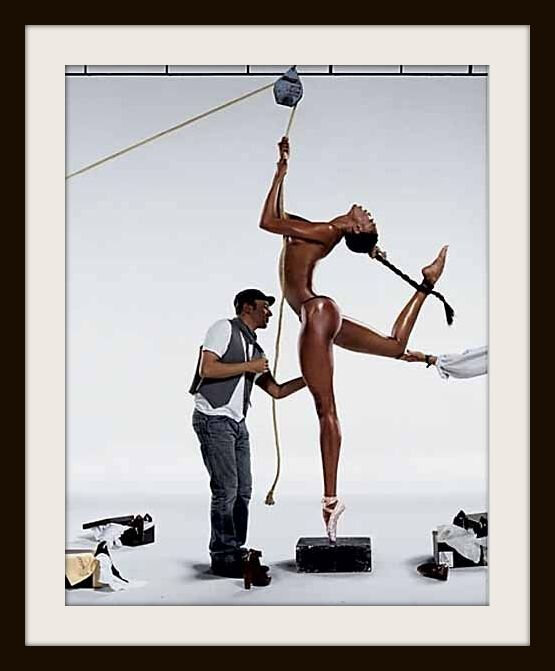

Jean-Paul Goude, 78 ans, est l’un des plus importants créateurs de la seconde moitié du XXe siècle. Pour révéler son époque, voire la devancer, il produit des images d’une grande force graphique, mêlant spectaculaire, ironie et références culturelles multiples. Dessinateur, photographe, metteur en scène, cinéaste, chorégraphe, il joue sur tous les tableaux. Son univers révèle un goût prononcé pour l’exotisme, la danse et les transformations identitaires.

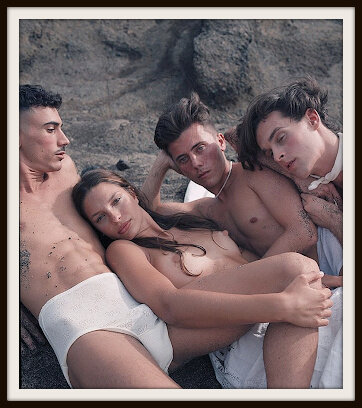

On doit ainsi à Jean-Paul Goude l’invention du « style minet » dans le Paris de l’avant-Mai 68, de la « French Correction » – améliorer les proportions du corps au moyen de prothèses – au début des années 1970, du « style black » au début des années 1980 et du « style beur » un peu plus tard. En 1989, pour le 14-Juillet, il crée un défilé métissé sur les Champs-Elysées, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française.

En s’installant à New York, en 1970, pour devenir directeur artistique du mensuel Esquire qui, sous l’impulsion d’Harold Hayes, met en avant le nouveau journalisme et les modes de vie, Jean-Paul Goude vit au quotidien dans le bouillon de la culture noire américaine, qui sera centrale dans son travail.

Il impose son style dans le portrait, la mode et la publicité, donnant aux genres une patte arty, comme le prouvent ces travaux – photos ou films – pour Kodak, Chanel (des mannequins au balcon d’un palace pour le parfum Egoïste en 1990, Vanessa Paradis en cage pour le parfum Coco en 1992), Perrier, Cacharel, Kenzo, Jean Paul Gaultier, Azzedine Alaïa, John Galliano, Harper’s Bazaar, les Galeries Lafayette et tant d’autres.

La plupart de ses créations ont été réunies dans le livre Tout Goude (La Martinière, 2005). Il est aussi exposé dans le monde entier, notamment en 2011 au Musée des Arts décoratifs, à Paris.

Que signifie pour vous la liberté de la presse ?

C’est un slogan, qui a ses mérites, comme tout slogan, mais qui m’est a priori étranger, au sens où je n’ai pas souffert des violences du monde et où mon travail n’a pas été entravé par les censures d’Etat. J’ai travaillé pour nombre de magazines, mais sans être journaliste. Je suis un artisan artiste qui explore la fiction. Je suis pleinement heureux en studio, comme je l’étais quand je dessinais dans ma chambre d’enfant, à Saint-Mandé [Val-de-Marne]. Je suis un illustrateur qui essaie de coller à l’époque. Je me situe donc dans un entre-deux : entre le reportage et l’art.

Vos images des années 1970 et 1980 autour du métissage des cultures ne heurtent-elles pas aujourd’hui les revendications communautaires – les Noirs, les femmes, les homosexuels, les Amérindiens, etc. ?

Oui, nombre d’images d’antan qui m’ont valu des louanges ne peuvent plus être montrées ou publiées. J’ai décliné récemment une invitation à exposer mon travail à New York, car il m’aurait fallu retirer trop d’œuvres importantes. La vulgate autour de l’appropriation culturelle, le blackface, le décolonialisme, tout cela est un cauchemar pour moi.

L’anachronisme devient la norme : on juge mes images du passé dans le contexte d’aujourd’hui. A ce compte, une bonne partie des œuvres d’art qui marquent l’histoire sont condamnables. Cet anachronisme est imposé par de nouveaux inquisiteurs, qui considèrent l’art non plus sous l’angle esthétique ou culturel, mais communautaire.

Quelles images posent problème ?

Beaucoup. Celle de Grace Jones que je photographie nue et en cage est un bon exemple, car si on ne donne pas le contexte, on peut me jeter en prison. Nous sommes en 1978, à New York, pour une performance au Roseland Ballroom, salle mythique prisée de la communauté gay – Grace Jones était une icône gay. C’est la nuit d’Halloween, il y a 2 000 personnes dans la salle, presque toutes travesties.

Avec Grace, nous devons aller loin dans la provocation, afin de capter l’attention d’un public qui n’attend que ça, à une époque où tout est possible. D’où ce « numéro » : Grace, grimée en tigresse, interprète son tube Do or Die, tout en marchant à quatre pattes autour d’un vrai tigre en cage. Au moment précis où elle ouvre la cage, coup de théâtre ! La lumière s’éteint. Effroi dans la salle. Quelques secondes passent et la lumière se rallume. Le vrai tigre a disparu, Grace est seule dans la cage, mâchonnant un morceau de viande factice.

On oublie le spectacle, alors que l’image reste…

L’image en question servait de carton d’invitation au concert, et j’ai cru bon d’ajouter un panneau sur la cage : « Do not feed the animal ! » (« ne pas donner à manger à l’animal »). C’est vrai, j’y suis allé un peu fort. Mais il faut savoir qu’à l’époque, pour un oui ou pour un non, Grace Jones cultivait son rôle de mangeuse d’hommes. Elle adorait poser en bête sauvage et jouait de cette réputation.

Regrettez-vous d’avoir créé cette image ?

A l’époque, pas le moins du monde. Elle figure en couverture de mon premier livre, Jungle Fever, paru en 1981. Harold Hayes, le rédacteur en chef d’Esquire, qui avait bien voulu m’aider à écrire le texte, m’avait encouragé à l’utiliser. Je ne voyais pas où était le problème. Grace Jones non plus. J’ai été critiqué, mais cela restait de l’ordre du débat – un débat devenu impossible.

Avec le recul, disons que ce n’est pas du meilleur goût, mais qu’après tout, Grace était une chanteuse disco qui flirtait avec la décadence ; on est loin de Shakespeare, mais c’est efficace. Aujourd’hui, l’image est quasiment impossible à montrer, et pourtant elle colle si bien à l’époque…

Avez-vous eu des problèmes pour des images moins scandaleuses ?

Bien sûr, et récemment, même. Il y a quelques mois, j’ai photographié Lady Gaga pour un magazine américain alors qu’elle était en course pour l’Oscar de la meilleure actrice, avec A Star Is Born. Elle est venue dans mon studio à Paris.

Sur une des images, j’ai blanchi son visage, un peu comme le mime Marceau, et je lui ai dessiné un costume en paille de forme triangulaire. Elle était ravie, au point de poster fièrement l’image sur son compte Instagram. Mais ses manageurs, changeant brusquement d’avis, ont refusé de la publier au motif qu’elle risquait d’être perçue comme une appropriation culturelle. J’imagine que le visage blanc pouvait être assimilé à un détournement du théâtre nô, et la paille à une citation africaine. Personne n’a pourtant le monopole de ces codes. Et puis je ne fais pas de copier-coller, je me nourris de motifs que je transforme.

Ce portrait de Lady Gaga a-t-il finalement été publié ?

Oui, mais avec un visage plus réaliste retouché en rose. C’est moche. En revanche, j’inclus le portrait originel dans mes expositions, notamment celle qui aura lieu à Milan à partir de novembre. Là, c’est moi qui décide.

Cette image, c’est votre « blackface » à vous ?

D’une façon, oui. J’ai toujours défendu une approche ironique du blackface. J’ai peint des Noirs en jaune, en bleu ou en blanc, et des Blancs et des Jaunes en noir. C’est ma façon de dénoncer cette pratique raciste en vogue dans l’Amérique du XIXe siècle. Une de ces images a servi d’affiche pour une exposition « antiraciste » au Musée de l’homme, en 1992.

Cette affiche serait-elle aujourd’hui publiée de nouveau ?

Je ne crois pas. Parce que nombre d’œuvres antiracistes sont désormais jugées racistes par certains.

N’est-ce pas la nature même de votre œuvre qui pose problème à certains ?

J’en ai peur. Depuis cinquante ans, j’ai toujours été du côté de ceux qui défendent le mélange et le métissage, alors qu’aujourd’hui certains prônent la séparation.

Depuis cinquante ans, j’ai toujours rêvé de faire dialoguer les cultures, quand certains font primer le mot « origine » sur le mot « culture ». Le défilé de 1989 sur les Champs-Elysées était une ode au métissage, il associait Blacks, Blancs, Beurs, tirailleurs sénégalais, valseuses maghrébines… Je ne crois pas que ce défilé serait encore possible aujourd’hui.

Parce que vous êtes Blanc et que vous ne restez pas dans votre culture ?

Pas seulement, mais oui, être Blanc et évoquer la culture noire, par exemple, la citer, voire me l’approprier, fait de moi une cible. Toute communauté qui se considère comme minoritaire et opprimée refuse à l’homme blanc, perçu par elle comme dominant et oppresseur, de s’approprier ses codes. Chacun cultive l’entre-soi : les Noirs avec les Noirs, les femmes avec les femmes, etc. C’est grave pour la liberté de tous. Quand Kim Kardashian porte des tresses africaines, elle est violemment attaquée par des membres de la communauté afro-américaine. Un exemple parmi des dizaines…

Mais la question de l’appropriation culturelle restreint aussi la liberté des créateurs. Regardez ce qui est arrivé au metteur en scène canadien Robert Lepage, que je connais depuis longtemps et dont j’admire les pièces. Il a dû annuler son spectacle Kanata, à Montréal, en 2018, parce qu’il n’a pas impliqué d’acteurs amérindiens dans sa relecture de l’histoire de son pays. Nous étions habitués aux censures d’Etat, au nom de l’ordre moral. Nous devons désormais affronter des revendications communautaires, portées par les réseaux sociaux. Le combat a changé de nature, mais il est tout aussi rude.

Vous sentez-vous légitime à vous approprier la culture noire ?

Chacun doit se sentir autorisé à s’inspirer, voire à s’approprier la culture de l’autre ! Cela dépend du contexte et de la façon dont on le fait. Mais aujourd’hui, le débat est autre. Certains Noirs veulent faire payer aux Blancs le colonialisme. Pour ma part, j’estime que je n’ai pas à payer pour les erreurs de nos ancêtres. Et puis, si mon origine est blanche, ma culture est noire.

C’est-à-dire ?

Depuis toujours, je me sens plus attiré par d’autres cultures que par la mienne, je suis plus proche des Noirs que des Blancs, des gays que des hétéros. Pourtant, je ne devrais pas avoir à me justifier, je ne devrais pas expliquer pourquoi, depuis tout petit, je suis aimanté par le rythme noir, par la danse et la transe. Je ne devrais pas expliquer pourquoi, à 14 ans, je vais danser avec des Noirs dans des « boîtes de jour » parce que je n’ai pas l’âge pour aller dans les boîtes de nuit. Je ne devrais pas justifier mon dandysme qui, pour certains, doit être insupportable. A la sortie de l’adolescence, comme je suis de petite taille, je veux rendre jaloux mes copains en sortant avec des filles spectaculaires, grandes, intimidantes, souvent noires. Mais ce dandysme colle à ma vie et à ma création.

Ceux qui m’attaquent ne connaissent même pas mon parcours et mes engagements. Je connais dix fois mieux la culture africaine-américaine que ceux qui m’accusent de faire des images racistes, mais passons.

Comment avez-vous vu le débat identitaire se crisper ?

J’ai habité dans le New York très politisé des années 1970, je vivais avec des artistes et des musiciens noirs et je soutenais les manifestations pour les droits civiques. L’ambiguïté de mon travail avec des Noirs était acceptée, voire saluée, notamment quand j’ai proposé dans Esquire, en 1972, l’« afro-look total » avec ma compagne new-yorkaise d’alors, Radiah Frye.

Les années 1980 ont été celles de l’utopie du métissage, où personne, dans la culture, ne semblait se soucier de qui était Noir ou qui était Blanc. Je passais beaucoup de temps avec la famille de ma compagne, Grace Jones, et je travaillais quotidiennement avec ses musiciens, presque tous d’origine jamaïcaine. Tout cela sous l’égide de l’Anglais Chris Blackwell, fondateur du label Island Records, à qui l’on doit la diffusion de la musique jamaïcaine en général, et celle de Bob Marley en particulier.

Cette atmosphère de liberté et d’ouverture, je crois qu’on la ressent bien dans mon livre Jungle Fever. Mais dix ans plus tard, en 1991, le cinéaste noir américain Spike Lee a repris mon titre pour le donner à un mélodrame banal, presque exclusivement focalisé sur les préjugés raciaux. Ce film annonce une fracture, portée par la montée des cultural studies dans les universités américaines.

Depuis, l’époque a changé. Les attitudes ont changé. Les jeunes ont changé. Les relations ont changé. Les mots ont changé aussi. « Appropriation culturelle », « décolonialisme », « racisé » sont des mots nouveaux, inconnus il y a trente ans.

Mais ce débat, vous comprenez qu’il puisse exister ?

Bien sûr. Je pense même l’avoir vu monter en France avant d’autres. C’est grâce à ma double culture. J’ai une mère américaine, danseuse à Broadway dans les années 1930. Je parle anglais depuis tout petit. A New York, j’ai vu monter les ghettos, les fractures sociales et culturelles. Lors de mon défilé de 1989, je n’étais pas convaincu par la petite musique ambiante sur la fraternité intercommunautaire. Je voyais bien comment le débat aux Etats-Unis allait gagner la France, avec ses quartiers et ses ghettos. Mais le retour de manivelle va trop loin. Il y a assez de problèmes de racisme en France pour ne pas en créer d’autres, artificiels ceux-là, quand on s’en prend aux artistes.

Vous jouez avec l’exotisme dans votre œuvre. C’est un problème ?

Le mot est devenu suspect. J’ai beau détourner les clichés de l’exotisme, les actualiser, ajouter une forte dose d’ironie… En fait, j’aggrave mon cas.

Les nouveaux censeurs ne prennent pas en compte l’imaginaire de l’artiste, ni ce qui sépare la réalité de sa représentation. Si vous convoquez une autre culture dans vos images, mieux vaut éviter la subtilité et l’ambiguïté. Vous devez rester au premier degré et vous cantonner aux « clichés positifs » sur cette culture. Peu importe que le résultat soit souvent creux et déborde de bons sentiments.

Ces polémiques vont-elles se réduire à l’avenir ?

Je crains au contraire qu’elles n’empirent. Ce mouvement, qui semble irréversible, va s’étendre à d’autres communautés. Il faudra s’y faire, le raisonnement binaire va s’imposer : vous êtes avec eux ou contre eux ! J’espère sincèrement me tromper.

Cet entretien est également publié dans l’album de Reporters sans frontières « Jean-Paul Goude, 100 images pour la liberté de la presse », 9,90 €. En kiosque.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)