3 raisons de se rendre à la rétrospective David Hockney au Centre Pompidou

La file d'attente à l'entrée du Centre Pompidou

David Hockney soufflera ses 80 bougies le 9 juillet 2017 et aura passé ainsi les soixante dernières années à créer. L'occasion pour le Centre Pompidou d'organiser une grande retrospective autour de son oeuvre.

Connu avant tout pour ses piscines colorées californiennes, l’artiste britannique cache une oeuvre foisonnante, érudite et complexe, nourrie de nombreuses influences. Il est devenu, pour de nombreux artistes contemporains, une référence incontournable.

L'art de croiser les influences

Jean Dubuffet pour un art universellement accessible, Matisse pour son hédonisme coloré, Francis Bacon pour son audace visuelle et son affirmation érotique, Rembrandt pour ses autoportraits vieillissants, Vermeer pour ses scènes de vie quotidienne, Edward Hopper pour ses portraits grand format, mais aussi Pablo Picasso et son ouverture stylistique. Comme ce dernier, David Hockney a choisi de ne pas s'enfermer dans un style unique grâce à de nombreuses influences.

Le résultat ? Une oeuvre originale aussi empreinte de cubisme et de jeux de points de vue que de réalismes, d’abstractions ou d’expériences optiques. A travers les 160 oeuvres exposées à Pompidou, de ses tableaux de jeunesse réalistes jusqu’aux assemblages d’images imprimées, le public pourra se rendre compte de l’extraordinaire diversité de l’art de David Hockney.

Entre voyages et nouvelles technologies : une curiosité insatiable

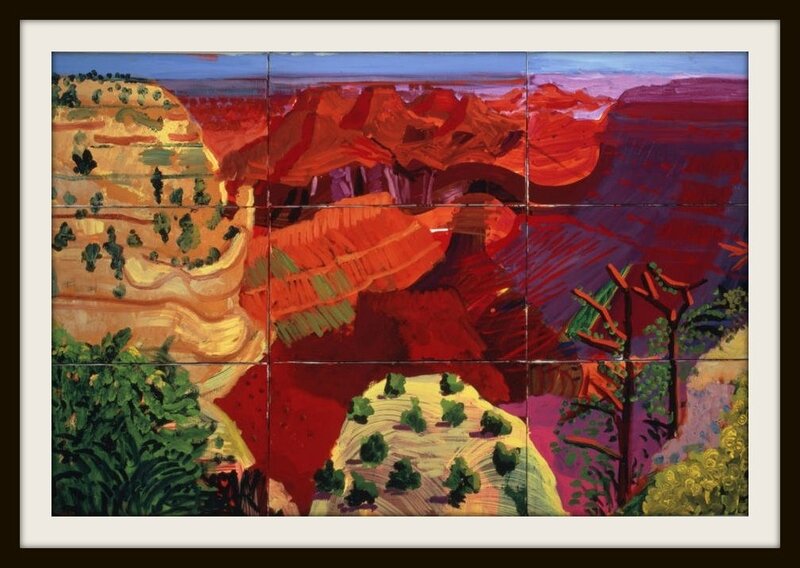

Devenu l’un des plus célèbres représentant du Pop Art des années 1960, Hockney mène un style de vie très californien, dans son atelier perché sur les hauteurs de Los Angeles. Il témoigne aussi d’un goût pour le voyage qui nourrit son art depuis ses débuts. L’exposition relate ainsi ses découvertes, de Bradford à Londres, puis depuis la France jusqu'aux grands parcs de l'Ouest américain, en passant par la campagne anglaise.

Ainsi, l'exposition montre son travail sur les perspectives des parcs aménagés à la française, ses clins d'oeil aux paysages chers à Claude Monet ou même à Van Gogh, se servant de la lumière de Californie pour en distiller un peu dans ses autres tableaux. Le peintre empreinte également à la cinématique chinoise pour son célèbre «Nichols Canyon» peint depuis différents points de vue.

Le même procédé est utilisé pour les étonnantes images de campagnes anglaises réalisées sur IPad. L'artiste se sert inlassablement des nouveaux outils de reproduction des images : photos, vidéos, fax, photocopies... Tout peut devenir un outil de son art. «Je voulais montrer sa préoccupation pour la survie de la peinture ou comment il met la technique au service de la peinture», explique le commissaire de l'exposition, Didier Ottinger

Joie de recevoir, plaisir d'offrir

David Hockney assume ses influences mais au fil du temps, de nombreux artistes se sont interessés à ses techniques et à ses oeuvres. Désormais, le Britannique trône aux côtés des plus grands de l'art contemporain. Décoré par la Couronne britannique, peint par Lucian Freud en 2003, David Hockney est aujourd’hui internationalement reconnu. En 1969, lorsque l’insolence de l’artiste avait fait dire au théoricien Clément Greenberg que ces oeuvres d’art «ne devraient pas avoir le droit de cité dans une galerie qui se respecte», qui aurait pu prévoir que le peintre allait devenir l’un des plus influents du vingtième siècle ? «Comme Dubuffet, David Hockney conçoit l'art dans son universalité. Il se positionne pour un art qui parle à tous», explique Didier Ottinger. Il est fort à parier, d’ailleurs, que cette exposition sera l’incontournable de l’été.

David Hockney, du 21 juin au 23 octobre 2017 au Centre pompidou, Paris (4e), centrepompidou.fr

Le Centre Pompidou célèbre Hockney, l’un des plus grands peintres vivants, à l’occasion de ses 80 ans.

Par Yves Jaegler

On prend la mesure d’une grande exposition au manque qu’elle crée après la première visite, comme après une rencontre. C’est exceptionnel au sens littéral, de voir exposé un grand peintre vivant — David Hockney fêtera ses 80 ans le 9 juillet —, solaire, qui magnifie la couleur, une forme de peinture en Cinémascope, sublime et atypique.

« Il pratique un art pictural figuratif dans un contexte plutôt hostile. Dans la filiation de Matisse, sa peinture veut séduire, faire plaisir, célébrer la beauté et la complexité de la vie, position plutôt marginale à notre époque », résume Didier Ottinger, commissaire de cette magistrale rétrospective de 167 œuvres au Centre Pompidou. Marginal, c’est le mot : homosexuel assumé, dandy excentrique né dans un milieu ouvrier du nord de l’Angleterre et célébrant la douceur de la Californie du Sud, Hockney refuse l’art abstrait, minimal, conceptuel ou même pop triomphant, fidèle à un certain réalisme, mais sans être ancré dans le passé, lui qui se sert de l’iPad comme d’un carnet de croquis.

Le rêve américain d’un kid de Bradford

La rétrospective s’étend sur plus de soixante ans, de 1955 à aujourd’hui, les derniers tableaux ayant séché quelques jours seulement avant l’ouverture. Elle commence quand Hockney a 16 ans. Son premier tableau représente des ouvriers sur un chantier. Son premier chef-d’œuvre, à 18 ans, un portrait de son père. Tout est dit, déjà. L’artiste a grandi dans une famille nombreuse et modeste de Bradford, ville industrielle à l’ombre de Leeds et Manchester, loin des grands musées. Mais l’enfant prodige, sûr de sa vocation à 11 ans, qui reproduit les dessins d’Ingres comme un singe savant, a de qui tenir : son père, petit comptable, prend des cours du soir de peinture, et redécore les portes de leur petite maison. « Pour moi, celui qui dessinait les cartes de Noël était un artiste, celui qui peignait les affiches était un artiste… » écrit Hockney dans « Une éducation artistique ».

Il restera toujours fidèle à ce merveilleux, cette sorte de conte entre Dickens et Walt Disney. Le self-made-man vit son rêve américain. Même si ses couleurs acides piquent : « Il a capté le génie de la Californie, cette civilisation des loisirs, mais aussi sa vacuité, sa superficialité », ajoute Didier Ottinger. En ce sens, le jeune Hockney est l’héritier de Hopper avec ce vide revendiqué des «doubles portraits », une série de couples plus inexpressifs qu’insouciants, ces surfaces trop belles.

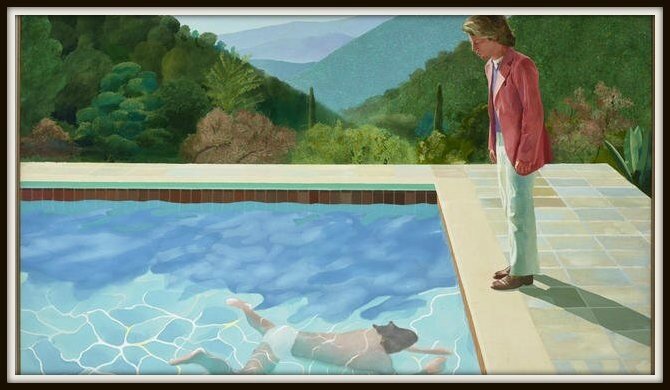

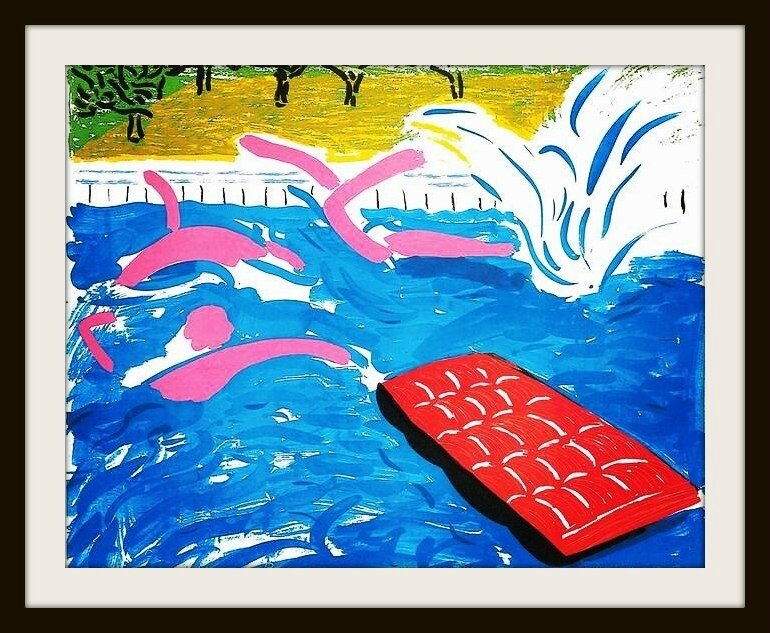

On plonge dans un bain de couleurs, comme dans « A Bigger Splash » (« un gros plouf » ou « plongeon »), son tableau le plus mondialement reproduit. Une maison hollywoodienne avec piscine et palmiers, le grand bleu du ciel et de l’eau réunis, comme deux rectangles parfaits, un plongeoir, et la trace d’écume du nageur. Même l’ombre humaine a disparu. Un tableau à la fois hyperréaliste et métaphysique : Hockney ralentit le temps pour fixer un éclair de farniente.

Il y a un « luminisme » de Hockney, selon le mot du commissaire de l’expo : il étudie la clarté du jour heure par heure tel Monet, met six mois avant de finir un tableau, abandonne l’huile au profit de l’acrylique, qui capture mieux l’instantané. Ce geek avant l’heure brouille aussi la surface entre original et reproduction : dès les années 1980, Hockney achète une photocopieuse couleur et incite la marque Canon à produire un nouveau type de couleur primaire jaune. Il imprime même parfois ses dessins croqués sur ordinateur. Pas ses meilleurs. On le préfère en miniaturiste du pinceau.

Plus il vieillit, plus sa peinture devient « flamboyante, avec une violence chromatique », souligne Ottinger, presque trop parfois. Hockney travaille à partir de nouveaux formats, non rectangulaires ni carrés, et d’une perspective qu’il appelle « inversée », donnant la sensation d’une immersion dans la peinture. On s’éloigne du réalisme et la surface devient saute-frontières, monde. Son « Jardin avec terrasse bleue », peint en 2015 dans son petit royaume californien, invente un nouveau fauvisme. Fauve, jungle, paradis, ses peintures en ont les couleurs.

La leçon de perspective inversée du professeur David Hockney

Par Philippe Dagen

Après la Tate Britain, le Centre Pompidou à Paris présente une rétrospective très complète de l’œuvre du peintre britannique.

Questionner un artiste mondialement connu au cœur de sa rétrospective est intimidant. L’angoisse de la première question croît à mesure qu’aucune idée ne vient à l’esprit. Et elle disparaît dès qu’arrive David Hockney, casquette claire, costume gris clair, canne à parure d’argent.

A peine est-on assis, qu’un assistant apporte des images sur de grandes feuilles et un livre. Hockney le tend aussitôt avec cette question : « Connaissez-vous Pavel Florenski ? » Comme il serait imprudent d’essayer de bluffer un tel partenaire, on choisit la sincérité, l’aveu de l’ignorance. « Bien sûr, je n’ai encore jamais rencontré d’historien de l’art qui le connaisse… Tenez, c’est pour vous. » Il s’agit de la traduction française, parue en 2013 aux Editions Alia, du traité La Perspective inversée, écrit en 1919.

Florenski naît en 1882 et meurt en 1937, tué par la Guépéou, la police d’Etat soviétique. Tout à la fois pope orthodoxe, théologien, mathématicien et ingénieur, il œuvre à l’électrification de l’URSS, participant à des réunions en soutane jusqu’à ce que le régime stalinien décide que l’exception a assez duré, et l’assassine. En 1924, il publie Les Nombres imaginaires en géométrie, interprétation de la théorie de la relativité d’Einstein. Hockney le compare à Léonard de Vinci pour la variété de ses talents.

Mais La Perspective inversée l’intéresse plus que tout. Quand il a découvert l’ouvrage, il y a vu la confirmation et la théorie de ce qu’il expérimentait en peinture depuis quelque temps déjà : des compositions dans lesquelles le regard élargit son champ suivant des lignes fuyant vers la gauche et la droite, au lieu de converger vers un axe ou un point central, conformément à la perspective telle qu’elle est définie à la Renaissance par Leon Battista Alberti (1404-1472), ennemi personnel d’Hockney. Ce qu’il lui reproche ? De regarder le monde à travers une fenêtre et de le tenir à distance.

« La perspective, une invention européenne »

Laissant le livre, il présente les reproductions de ses toiles les plus récentes qui sont à quelques mètres, dans l’ultime salle. Sur la première feuille sont juxtaposées deux versions d’Intérieur à la terrasse bleue et au jardin. La première est de format rectangulaire classique. Dans la seconde, les deux angles inférieurs sont coupés en oblique, les lignes du parquet filent en s’écartant. « Il y a plus d’espace, on voit mieux. Donc le deuxième, c’est “a bigger interior”. » Au dos de la feuille, il trace des schémas géométriques pour mieux convaincre.

Même expérience avec un triptyque, plus récent encore. Chaque toile est coupée en oblique aux angles inférieurs. Mais ce n’est pas la seule surprise. Si celle de gauche est un « bigger » intérieur où n’étonne que la présence d’un rocher, celle du centre est une variation d’après l’Annonciation de Fra Angelico, du couvent de San Marco à Florence, mais très élargie. L’espace fuit à gauche au-delà de la palissade – qui apparaît dans la fresque de 1437– et à droite vers une prairie et la nuit – invention d’Hockney. La troisième, celle de droite, est plus étrange encore, et son auteur jubile à l’expliquer. « Vous voyez, au centre, il y a un couple qui copule sur le lit. A gauche, sur le tapis, il y a un bébé. A droite, sur le meuble, un crâne. » On le coupe : « Les trois âges de la vie donc. » « Oui, mais comme vous ne les aviez jamais vus. »

Il enchaîne : « La perspective, c’est une invention européenne. Dans les arts chinois et japonais, il n’y en a pas. On entre immédiatement dans le paysage. Il n’y a pas non plus de reflets dans l’eau ni d’ombre. Les reflets, les ombres, seul l’art européen les utilise. »

« La réalité virtuelle, c’est absurde »

Commence une attaque massive contre les moyens mécaniques ou numériques de représentation. Première victime, la réalité virtuelle, la VR : « A Hollywood, il n’y a pas longtemps, je suis allé essayer la VR. J’ai mis le masque, tout comme il faut. J’ai vu un monstre. J’ai voulu le toucher et, naturellement, dans la réalité virtuelle, je n’avais plus ni bras ni jambes. La VR détruit le corps. Vous n’êtes plus nulle part. C’est absurde. »

Deuxième exécution, la photographie. « Tout le monde peut faire des milliers de photos. Mais faut-il les croire ? Evidemment non, c’est si facile de les truquer. Vous savez ce que disait Edvard Munch : “La photographie ne peut pas rivaliser avec la peinture parce qu’elle ne peut accéder ni au paradis, ni à l’enfer”. On ne peut pas dire mieux. La photographie est limitée, sévèrement limitée. »

La peinture contre la photographie : on est au centre de l’œuvre d’Hockney et de ses expériences, dont celles faites avec des Polaroid. « Le cubisme a été la première véritable attaque contre la photo et contre la perspective. Avec le cubisme et les papiers collés, les choses sont plus proches, plus matérielles. Vous êtes tout contre la table du bistrot. Picasso n’a jamais renoncé au cubisme, jusqu’à ses dernières œuvres, jusqu’à l’exposition d’Avignon en 1973. J’y étais en compagnie de John Richardson (historien de l’art et biographe de Picasso). Il entre le premier et ressort très vite en me disant que c’est terrible, qu’il vaut mieux ne pas voir ça. Je lui réponds que je veux quand même voir. Ensuite, j’ai dit à Richardson : “Il y a quelque chose que vous n’avez pas compris : c’est l’art d’un homme âgé.” Et cet homme n’avait pas abandonné le cubisme : on est toujours très près des corps, à les toucher. On peut appeler cette dernière période du cubisme sexuel – mais, de toute façon, cubisme est un mot malheureux, car le cube n’a rien à faire là-dedans. »

« Quand je peins, je suis jeune, j’ai 30 ans »

En réalité, c’est un sobriquet, inventé à partir des mots d’un critique. « C’est un mot malheureux, insiste Hockney. Le cubisme est infiniment plus important que l’impressionnisme, parce qu’il remet en cause la perspective. Tous les grands artistes s’en sont servis, mais tous savaient qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Elle suppose que le corps est immobile, en un point fixe. Or, c’est faux. Le corps et le regard sont sans cesse en mouvement. Rembrandt le savait lui aussi. Il est celui qui a vu dans les visages bien plus que n’importe quel artiste, parce qu’il était très proche. Il est l’auteur du plus beau dessin du monde, qui est au British Museum, celui de l’enfant qui apprend à marcher. C’est une expérience que chacun d’entre nous a faite : apprendre à marcher, parcourir un espace, être en mouvement dans l’espace. En 1943, Picasso a essayé à son tour, la toile s’appelle Premiers Pas. Il avait compris lui aussi. »

Et lui, a-t-il essayé ce sujet ? « Oui, à partir du Rembrandt, avec la fillette de ma femme de ménage, je l’avais placée sur une estrade pour qu’elle soit à hauteur d’œil, mais je n’étais pas satisfait des dessins. »

A l’évidence, en effet, il est loin d’en avoir fini avec l’affaire. Revenir sur son passé, non. « Les rétrospectives, les livres, j’y ai passé bien assez de temps ces dernières années. Le présent m’intéresse bien plus. Le présent, c’est ce que j’ai à faire, les châssis et les toiles qui attendent dans l’atelier à Los Angeles. Il me reste beaucoup à faire. Je veux peindre. Quand je peins, je suis jeune, j’ai 30 ans. Ce n’est qu’entre les tableaux que je pourrais bien avoir 80 ans… J’y vois toujours clair. »

« Très sourd et heureux »

Et, toujours sans laisser le temps d’une question : « Je suis très sourd, et depuis longtemps. C’est du reste pourquoi je n’ai jamais pu apprendre votre langue… L’aveugle, pour se situer dans l’espace, doit être plus attentif que n’importe qui aux sons. Pour le sourd, la vue est le sens essentiel. Il y a une forme de réciprocité. D’ailleurs, Picasso n’avait pas l’oreille musicale. Aussi, la musique l’intéressait-elle très peu, à l’inverse de Braque, qui jouait du violon et aimait Bach. Picasso s’en souciait peu, mais il y voyait mieux que quiconque. Eh bien, je suis certain que c’est parce que je suis sourd que je vois mieux que la plupart des gens. »

Est-il un peintre heureux ? « Oui, je suis un peintre heureux, et je continue à fumer. A mon âge, ça n’aurait pas grand sens d’arrêter : je ne risque plus grand-chose. Vous savez ce qu’on dit en Californie ? Que le choix sera bientôt entre fumer et l’immortalité. L’immortalité… » Le mot le fait rire.

David Hockney. Centre Pompidou, Paris 4e. Du mercredi au lundi, de 11 heures à 21 heures, 23 heures le jeudi. Entrée de 11 € à 14 €. Jusqu’au 23 octobre.

Le Centre Pompidou déploie David Hockney, «l’œuvre du plus grand peintre vivant»

Originaire de Bradford, ville industrielle dans le nord de l’Angleterre, David Hockney a conquis le monde de l’art avec ses tableaux peuplés de piscines et de couleurs californiennes. Avant de fêter en juillet ses 80 ans, le gentleman du Pop Art expose à partir de mercredi 21 juin au Centre Pompidou-Paris 165 œuvres des derniers 60 ans. Entretien avec Didier Ottinger, le commissaire de cette rétrospective la plus complète jamais organisée sur l’artiste anglais, avec des peintures et des photographies, mais aussi des peintures « fax » et des installations vidéo…

RFI : Pourquoi est-il si important de connaître l’œuvre de David Hockney ?

Didier Ottinger : Parce que c’est une des œuvres majeures du siècle et c’est celle qui est reconnue par les Anglais – qui ont un sens précis des hiérarchies – comme l’œuvre du plus grand peintre vivant. C’est une opinion que je partage.

Ici, on est devant une des œuvres les plus récentes de David Hockney, une peinture réalisée en 2017, intitulée La naissance, la copulation et la mort. Que voit-on ?

C’est une illustration d’un sonnet du grand poète britannique T.S. Eliot (1888-1965) qui a exprimé ces trois valeurs dans lesquelles se résume l’existence. Peut-être c’est aussi la méditation de David Hockney sur un moment de son existence où il s’interroge sur le temps qui passe, la mort prochaine… je ne sais pas. Il faut lui poser la question. En tout cas, c’est délibérément un tableau avec une signification métaphysique.

Dans ses tableaux, il cite beaucoup de maîtres, de Vermeer en passant par Van Gogh, Picasso, Dubuffet, Pollock, Rothko, jusqu’au Jasper Johns et Francis Bacon. Quel nom faut-il particulièrement retenir pour comprendre l’œuvre de David Hockney ?

Il faut citer les deux piliers de l’œuvre de Hockney : Matisse d’un côté et Picasso de l’autre. Matisse, c’est la couleur, le plaisir, c’est le peintre de la joie de vivre, un projet qui appartient aussi à David Hockney. Picasso, c’est l’investigation, l’expérimentation formelle, la recherche de nouveaux espaces, l’engagement de l’artiste dans le monde de façon presque tactile. Ça, c’est aussi une composante dans l’œuvre de David Hockney. Quand on relie les deux, on a cet artiste anglais.

Au début de sa carrière, il réalise des Propaganda Paintings, il fait de la propagande artistique au service du végétarisme et aussi en faveur de l’homosexualité. Est-ce que l’homosexualité est un moteur essentiel pour la créativité de Hockney ?

Je pense qu’il faut l’interpréter au-delà des sujets qui sont des sujets de « propagande » en faveur de l’homosexualité. On le voit dans l’exposition, il y a des tableaux qui sont explicites sur ce point. Mais on peut aussi se dire que l’homosexualité n’est qu’une des modalités de l’érotisme fondamental qui habite l’œuvre de David Hockney. C’est une forme parmi d’autres, ni plus ni moins. Plus importante est cette pulsion érotique qui fait que les tableaux de David Hockney sont préemptifs, ce sont des tableaux qui saisissent leurs spectateurs, certains diront qu’ils l’embrassent.

Les piscines sont aussi un élément omniprésent dans l’œuvre du peintre britannique. Pourquoi est-ce pour vous n’est pas un élément réaliste, mais métaphorique ?

Les piscines ne sont pas si nombreuses dans l’œuvre de David Hockney. C’est vrai, c’est avec ces piscines qu’il est venu le peintre célèbre qu’on connaît. Mais les piscines, c’est une dizaine d’œuvres. La piscine, ce n’est pas non plus un sujet. Je crois que c’est pour lui une forme de métaphore pour l’espace pictural. Chaque surface de l’eau est un tableau. Et il le traite avec des moyens stylistiques qui sont ceux en particulier de la peinture de son temps.

Comment expliquez-vous le succès planétaire des toiles comme A Bigger Splash (1967) ou sa toile Portrait of an Artist (1972) où l’artiste (et l’amant de David Hockney) Peter Schlesinger regarde dans une piscine ?

C’est lié d’abord à la popularité de David Hockney lui-même. C’est un artiste qui a eu la chance d’apparaître dans un contexte où l’on célébrait absolument l’originalité, la créativité, l’art. C’est celui des swinging sixties anglaises. Portrait of an Artist est un tableau beaucoup plus sentimental, beaucoup plus narratif. A Bigger Splash devient un des tableaux les plus célèbres du monde, parce qu’il fait lui-même l’objet d’un film du même nom : A Bigger Splash, de Jack Hazan, sorti en 1973. Ce tableau est au cœur de la réalisation du film et donne à ce film toute une profondeur narrative qui plait à de nombreux spectateurs.

David Hockney a utilisé pour ses œuvres la photographie, la photocopieuse en couleur, il a même envoyé une image composée de 288 pages par fax pour une exposition… il adore toutes les techniques de reproduction d’images. Quelle est sa relation avec le monde numérique d’aujourd’hui, l’internet, les réseaux sociaux, Instagram ?

Il est absolument présent sur chacun des outils permettant de transporter des images. Il n’en rate pas une. Il est là, toute la journée, avec son iPad. Il envoie d’ailleurs des images qu’il réalise à ses amis. L’iPad lui sert de carnet à dessin et je suis sûre que si demain apparaît un nouvel outil plus sophistiqué encore, il s’en saisira. Mais il le fait avec l’idée de les mettre au service de ce qui est pour lui le plus important : la peinture. De ce point de vue, il se rapproche d’un Baudelaire qui disait : la photographie est l’humble servante de la peinture. Je pense que l’iPad, le fax, les photocopieuses et tout le reste ne sont que les humbles servants du grand projet de David Hockney qui est de démontrer que la peinture est encore aujourd’hui vivante.

Au début de sa carrière, son fil de conducteur était : l’art doit être accessible à tout le monde. A-t-il réussi ?

Si on regarde son succès et l’enthousiasme des spectateurs, on s’en rend compte, il a effectivement accompli son projet qui est de toucher, de séduire les spectateurs de ses œuvres.

► David Hockney, rétrospective au Centre Pompidou-Paris, organisée en partenariat avec la Tate Britain, Londres, et le Metropolitan Museum of Art, New York, du 21 juin au 23 octobre 2017.

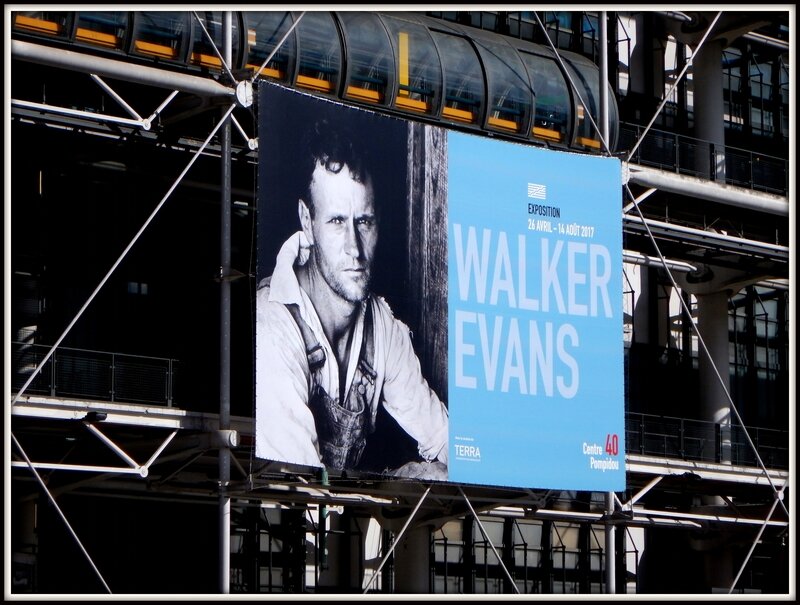

Walker Evans, photographe de l’anti-art, au Centre Pompidou

Par Claire Guillot

La première grande rétrospective française consacrée à l’artiste américain peine à faire sentir le souffle d’une œuvre majeure.

Lorsqu’il publie American Photographs, en 1938, livre devenu l’étendard de la modernité photographique, Walker Evans l’ouvre avec une image marquante. Une petite boutique qui ne paie pas de mine occupe tout le cadre : sa devanture couverte de signes qui répètent six fois le mot « photos » en différentes typographies indique qu’ici on tire des photos d’identité destinées aux permis de conduire, à 5 cents la pièce.

Voilà donc un « grand » photographe qui proclame d’emblée son amour pour la « petite » photographie – l’image fonctionnelle, ordinaire, non artistique. Une façon pour lui d’afficher sa profession de foi, en rupture avec les canons de l’époque : côté fond, un goût pour les sujets ordinaires, quotidiens. Côté forme, un mode frontal, dépourvu d’effets, qu’il appellera « style documentaire », sur la ligne de crête entre information et poésie.

L’EXPOSITION MET AU CENTRE DE SON PROPOS LA QUESTION DU « VERNACULAIRE », CETTE CULTURE POPULAIRE SI TYPIQUE DE L’AMÉRIQUE

Malgré l’aura de Walker Evans (1903-1975), figure majeure de la photographie, la rétrospective que lui consacre aujourd’hui le Centre Pompidou à Paris est la première en France. Avec 300 tirages de qualité et une centaine de documents, venus de 37 prêteurs différents, l’exposition compte bien rattraper le temps perdu. Elle met aussi au centre de son propos la question du « vernaculaire », cette culture populaire si typique de l’Amérique que n’a cessé de traquer et de recenser Walker Evans : objets industriels, cartes postales, affiches, enseignes, architecture locale…

Un sujet que le commissaire Clément Chéroux, ancien chef de la photographie du musée parisien et désormais conservateur au Musée d’art moderne (MoMA) de San Francisco, creuse depuis des années. « Le vernaculaire, c’est ce qui est utile, domestique et populaire, donne-t-il comme définition. Pour Evans, il est central, au point qu’il serait plus juste de parler à son sujet de style vernaculaire que de style documentaire. »

Un joyeux fatras d’Americana

Pour sa démonstration, Clément Chéroux a délaissé l’approche classique, chronologique, au profit d’un classement thématique « qui met en valeur les obsessions de Walker Evans ». Il a aussi, trouvaille de l’exposition, reconstitué l’univers et le bureau du photographe, qui vivait entouré d’objets.

Walker Evans ne se contentait pas de photographier les enseignes, les portes, les affiches de cinéma, les tickets, il les collectionnait et vivait au milieu d’un joyeux fatras d’Americana. Dans son scrapbook, il collait des coupures de presse, des photos d’identité judiciaire. Sa collection de cartes postales, dont il a publié une sélection dans le magazine Fortune, comptait près de 9 000 pièces.

WALKER EVANS, PHOTOGRAPHE : « JE M’INTÉRESSE AVANT TOUT À LA MAIN DE L’HOMME ET À LA CIVILISATION »

L’introduction, convaincante, montre les débuts du photographe, qui passe par une phase moderniste, bientôt reniée, avec cadrages en diagonale et contre-plongées. Elle déroule surtout ses influences, qui sont étonnamment littéraires et françaises pour un photographe si ancré aux Etats-Unis.

A Baudelaire, il va emprunter son goût pour les sujets réputés indignes de faire art. A Flaubert, son naturalisme et sa neutralité, avec un auteur qui s’efface derrière les descriptions parlantes – on se souvient de la première rencontre des amants dans Madame Bovary, plombée par le décor trivial des comices agricoles…

Au XIXe siècle, les photographes avaient exalté l’américanité à travers les paysages grandioses et les grands espaces. Pas Walker Evans : « La nature m’ennuie à mourir… Je m’intéresse avant tout à la main de l’homme et à la civilisation. » La première partie de l’exposition, découpée en petites sections, dresse une typologie de ses thèmes fétiches : les baraques de bord de route, les devantures, les déchets, les enseignes…

Les revers du progrès

Plus que les gratte-ciel de la modernité triomphante, Evans aime les petites villes avec leur grand-rue, leurs voitures fabriquées en série et leurs maisons surmontées de fils électriques. On le voit souvent pointer, sans nostalgie, les revers du progrès ou ses rebuts : cimetières de voitures, maisons promises à la démolition, déchets et ruines de toutes sortes.

Il tourne aussi son objectif vers les gens humbles, les anonymes, comme dans son projet le plus connu, résultat d’une mission dans l’Amérique en crise des années 1930 pour le compte du gouvernement américain. Dans deux petites salles dominent la voix et surtout la figure d’Allie Mae Burroughs, cette femme de métayer dont le visage inquiet, capturé en 1936, est devenu une inoubliable icône de la Grande Dépression.

Au-delà des thèmes choisis par Walker Evans, c’est son expérimentation formelle qui fait toute sa radicalité. En totale opposition avec Alfred Stieglitz, héraut de la photographie d’art marquée par la tradition picturale, Walker Evans revendique, lui, une approche « anti-artistique », sans jeu de flou, sans spectaculaire ni sentimentalisme, au plus près de son sujet.

Dans la deuxième partie, l’exposition étudie comment Evans a pu s’inspirer de la photographie vernaculaire, utilitaire, et en détourner le vocabulaire, pour composer ses travaux les plus novateurs. Il ose le travail en série, qu’il expérimente au magazine Fortune : les outils humbles des bricoleurs sont alignés sur fond blanc, en majesté, sans aucun artifice, à la manière de certains catalogues que Walker Evans aimait à compulser.

Une autre école du portrait

Ses fascinants portraits d’anonymes dans le métro (1938-1941), saisis clandestinement lorsque les passagers s’installent en face de lui, ont quelque chose à voir avec l’automatisme des Photomaton. Ils sont aussi une façon, pour Evans, de rejeter violemment la tradition du portrait psychologique à la Nadar.

LE DÉCOUPAGE TYPOLOGIQUE ET ANALYTIQUE ADOPTÉ DANS CETTE EXPOSITION-FLEUVE PEINE À DONNER LA MESURE DU SOUFFLE DE L’ŒUVRE

Si la démonstration est plutôt convaincante, le découpage typologique et analytique adopté dans cette exposition-fleuve peine à donner pleinement la mesure du souffle de l’œuvre. A faire comprendre comment l’œil du photographe, tout en sobriété, parvient à donner de l’épaisseur à la réalité triviale, à atteindre la « transcendance » chère à Walker Evans.

En démultipliant les mini-chapitres qui réunissent des œuvres de différentes époques et différents lieux, en noir et blanc et en couleur, l’effet est finalement répétitif et parfois aride. Il y manque surtout, de bout en bout, l’extraordinaire sens de la narration visuelle de Walker Evans, ses associations d’images poétiques, à l’œuvre dans le livre American Photographs (The Museum of Modern Art, 2012, non traduit) ou dans Louons maintenant les grands hommes (Plon, 2013), réalisé avec l’écrivain James Agee. Et dans ses expositions, que le photographe radical voyait comme « un moment d’excitation et de plaisir visuel ».

« Walker Evans », jusqu’au 14 août. Centre Pompidou, Paris 1er.Tél. 01-44-78-12-33. 11 et 14 euros. Catalogue, éd. du Centre Pompidou, 320 p., 49,90 euros. www.centrepompidou.fr

Walker Evans, le Secret de la photographie, entretien avec Leslie Katz, éd. du Centre Pompidou, 48 p., 10,50 euros.

SAVE THE DATE : David Hockney, l'expo évènement au Centre Pompidou du 21 juin au 23 octobre 2017

Jean-Paul Goude donne cent oeuvres au Centre Pompidou

23 MARS 2017 - FRANCE , ECRIT PAR ARTHUR DAYRAS

EN BREF

Jean-Paul Goude a donné cent oeuvres au Centre Pompidou. Cette importante donation de l’artiste se compose notamment d’un carnet de dessins daté de 1989, réalisé pour le bicentenaire de la Révolution française ainsi que cinquante tirages photographiques. Sont aussi à compter environ une vingtaine de dessins, une sculpture, trois masques, des collages…

À l’occasion des 40 ans du Centre Pompidou, une installation in situ réservée aux membres de la Société des Amis du Musée Nationale d’Art Moderne sera visible le 28 mars 2017.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)