Illuminations des Champs Elysées par Karl Lagerfeld

Arrivée de @KarlLagerfeld reçu par la maire de Paris @Anne_Hidalgo sur l’ @AvChampsElysees pour le lancement des #illuminations2018 ✨ pic.twitter.com/aI6YDjbLxa

— France 3 Paris (@France3Paris) 22 novembre 2018

Pour les fêtes de fin d’année, @KarlLagerfeld a habillé les #ChampsÉlysées ! La plus belle avenue du monde est magnifique vêtue de rouge ! #illuminations #Paris ✨✨🎄 pic.twitter.com/40FqTLygsC

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 22 novembre 2018

CHANEL

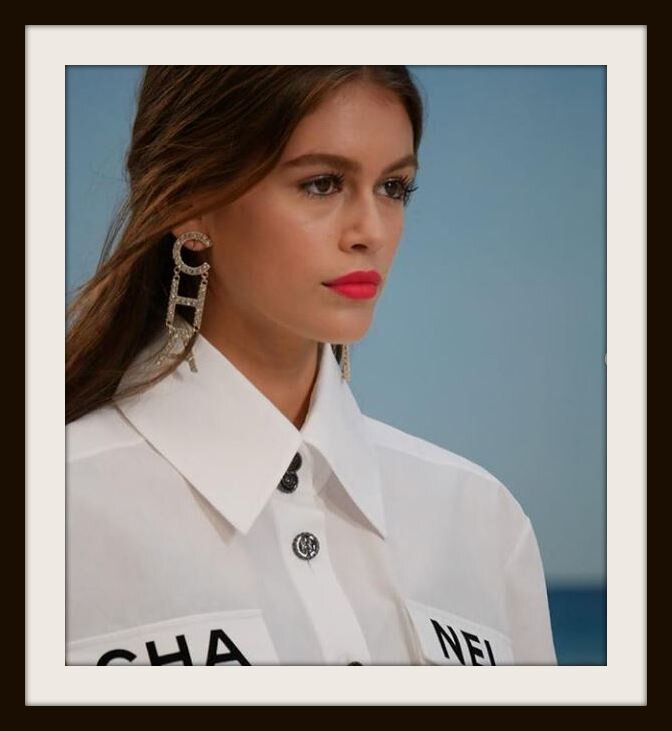

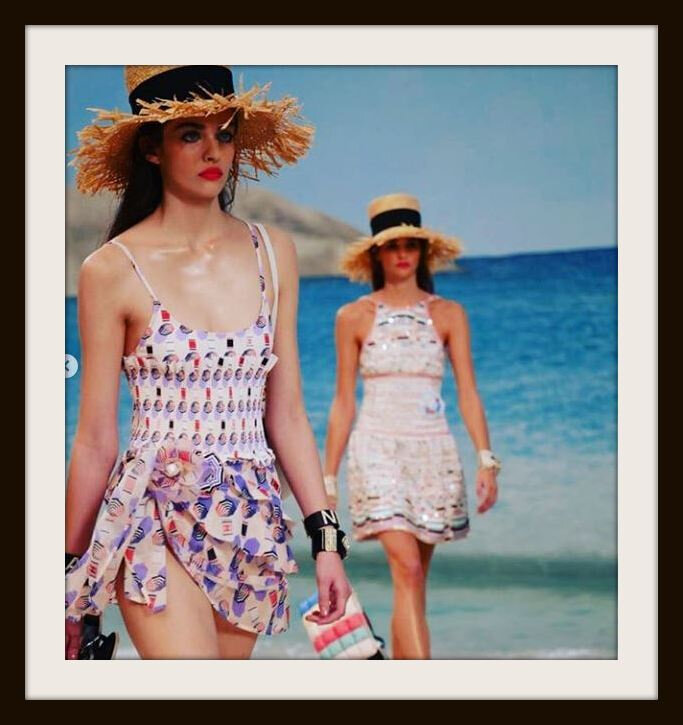

La maison Chanel a apporté la plage au cœur du Grand Palais pour son dernier défilé prêt-à-porter printemps-été 2019. Mais pas juste quelques grains de sable non, beaucoup trop simple et déjà vu. La mer, carrément. Avec ses vagues et leur chant, son ciel bleu, les dunes et les paillottes paradisiaques.

Bien sûr le décor du défilé Chanel prêt-à-porter printemps-été 2019 était au cœur de toutes les discussions mode depuis la réception de l'invitation. Sur celle-ci figurait simplement le dessin d'un parasol rayé rouge et blanc. On imaginait donc, des étoiles (de mer) dans les yeux, la plage, les coquillages et le chant des mouettes. Mais pas une seule seconde a-t-on pu croire que ce rêve deviendrait réalité !

C'était sous-estimer les pouvoirs magiques de la maison et de l'équipe derrière ces décors. Car les mannequins du défilé Chanel s'apprêtent bien à fouler le sable blanc au rythme du roulement des vagues, et ce, sous la verrière du Grand Palais, en plein cœur de Paris. Sous le regard vigilant des maîtres-nageurs siglés Chanel, perchés sur leurs chaises de surveillance. La perfection du décor fera assurément oublier aux heureux invités le ciel gris et déprimant de la capitale. Eux sont assis sur des tabourets pliants et des bancs de bois que le sel de la mer a patinés, au pied des dunes et face à l'étendue bleue de la mer du Nord. Mer du Nord oui : Karl Lagerfeld nous emmène cette saison sur l'île allemande de Sylt, au bord de la mer des Wadden, dans le land de Schleswig-Holstein. Est-ce là une des destinations de vacances passées du jeune Allemand ? La plage, située non loin de la frontière danoise, est réputée pour sa tradition naturiste. Combien de surprises nous réserve encore le kaiser des kaisers ?

Karl Lagerfeld, le dernier empereur

Par Raphaëlle Bacqué

Les visages de Karl Lagerfeld (6/6). Le changement de siècle ne lui aura pas été fatal. Toujours aux avant-postes de la modernité, le couturier joue de son look incomparable, qui se prête si bien à la caricature, mais aussi au marketing et aux réseaux sociaux. A 85 ans, le « Kaiser » semble plus puissant que jamais.

Le voici donc enfin, cet homme dont l’image semble appartenir à tous. Le voici, fine silhouette vêtue de noir, avec son catogan d’empereur new age. Le soir de notre rencontre, pourtant, Karl Lagerfeld a échangé ses lunettes sombres pour des verres transparents qui laissent voir un regard brun sarcastique, traversé de fugitifs éclats de bonté. Il est moins impressionnant. C’est ce qu’il n’aime pas. « Les myopes ont toujours un regard de bon chien, et je ne veux pas exposer le mien à la populace », dit-il avec cet accent d’aristo allemand si particulier, que tous ceux que nous avons rencontrés pour cette série d’articles, immanquablement, se sont mis à imiter.

Ses mains sont couvertes de bagues. Deux ou trois à chaque doigt. En janvier dernier, lorsqu’il est apparu le visage caché par une barbe blanche bien taillée, masquant à peine ses lèvres pâles, le changement a été si saisissant qu’il a dû venir à la télévision pour certifier qu’à 85 ans, il va bien. C’est le piège, lorsque l’on s’est dessiné un masque qui vous identifie dans tous les pays du monde. « Un jour, je suis sorti dans la rue, coiffé seulement d’un bonnet pour ne pas être reconnu, s’amuse-t-il. Au bout de quelques minutes, un type m’a arrêté : “Alors, Karl, tu te déguises ?” » Ainsi donc, ces lunettes noires, ce catogan, ce costume sombre et ce haut col blanc, toute cette « panoplie », comme il dit, sont devenus son naturel, et le naturel passe pour un artifice…

Karl Lagerfeld est arrivé avec une heure et demie de retard. Ce n’est presque rien comparé à ses habitudes. « Prenez un bon livre », avaient conseillé ses proches. Il a suffi de piocher dans l’immense bibliothèque qui grimpe jusqu’au plafond et sert de décor à son studio de photo, à Paris. Poésie, livres d’art, dictionnaires de grec ou d’italien, histoire de France, littérature allemande. On trouve aussi plusieurs versions de Faust, cet homme qui vendit son âme au diable pour acquérir la connaissance universelle et qui lui a inspiré un livre de photos. Maintenant qu’il est là, il a tout son temps. « Je ne dis pas tout, mais je réponds aux questions. » Ce n’est pas vrai, bien sûr. Lorsqu’une interrogation le gêne ou l’ennuie, il vous pose une colle en retour et lève les yeux au ciel si vous séchez.

« Je dîne tous les soirs avec lui. C’est assez monacal, vous savez, il ne fait que travailler »

Sébastien Jondeau, son garde du corps

Dehors, devant sa limousine garée sur le bord du trottoir, son chauffeur et son garde du corps l’attendent patiemment. Tout à l’heure, ils l’emmèneront jusqu’à son appartement du quai Voltaire, d’où il voit la Seine et le Louvre. C’est là qu’il a emménagé, il y a onze ans, délaissant son hôtel particulier de la rue de l’Université, si somptueux que les visiteurs se croyaient à Versailles. Des parois de verre bleuté qui s’ouvrent sur une bibliothèque, des écrans dernier cri, un univers ultra-connecté. « Rien d’antérieur à l’an 2000 », a-t-il précisé à son décorateur. La nuit, quand on passe sur les quais, les lumières sont toujours allumées. Peut-être s’y dépouille-t-il enfin de son personnage, comme on relâcherait les fils d’une marionnette. « Il n’a pas de vie secrète, a précisé Sébastien Jondeau, son bodyguard depuis vingt ans. Je dîne tous les soirs avec lui. C’est assez monacal, vous savez, il ne fait que travailler… »

Nouveau régime

C’est peut-être là le premier secret de son exceptionnelle longévité. Le dernier empereur de la mode a résisté, par son extraordinaire discipline, aux excès, aux mutations économiques et aux nouvelles générations, à tout ce qui, irrémédiablement, vous pousse vers la sortie.

On aurait dû prêter une autre attention à ce régime, entrepris à la fin de l’an 2000, dont il a fait depuis un livre à succès. Dix kilos perdus, puis vingt, puis trente. Le 28 janvier 2001, jour du premier défilé d’Hedi Slimane pour Dior Hommes, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé sont là, assis en front row, ce premier rang réservé aux stars. Karl Lagerfeld, en coulisses, photographie le nouveau génie de la mode, adoubé par ce tandem désormais ennemi. « Encore dix kilos à perdre. Peut-être plus… Je veux être le premier à porter cette collection », s’est juré Lagerfeld. Six mois plus tard, il rentre dans les costumes étroits de Slimane.

Plus mince, affûté, il a aussi fini par digérer Saint Laurent. Non pas qu’il l’ait doublé au panthéon des couturiers, où « YSL » reste inatteignable. Mais il lui a survécu. « Mozart et Salieri », c’est ainsi que Suzy Menkes, la chroniqueuse mode de l’International Herald Tribune, avait qualifié, en 1988, la rivalité légendaire entre les deux couturiers. « Salieri a eu une plus belle vie », rétorque Lagerfeld. En 2002, Yves Saint Laurent annonce lui-même la fin de sa carrière. Il est malade, usé par les drogues et la dépression, cette « faute de goût » aux yeux de Lagerfeld. Plusieurs fois par semaine, Yves se rend chez son psychanalyste, quand Karl soutient que « cela tue la créativité. Si on est honnête avec soi-même, on connaît les questions et les réponses. Je n’ai pas besoin de psychanalyste parce que je connais les réponses ».

Les coudées franches

C’est la première étape de sa transformation du XXIe siècle. « Sans Saint Laurent, Karl n’a plus été sur le pied de guerre, souligne Ralph Toledano, le président de la Fédération française de la couture et du prêt-à-porter, qui a dirigé pendant dix ans, avec succès, la maison Karl Lagerfeld. L’un s’est dégradé et l’autre fortifié. Yves était le roi, Karl est devenu le Kaiser. » C’est à ce moment-là qu’il s’est dessiné ces chemises blanches à col montant rigide qui masquent les méfaits du temps sur son cou. En 2003, après l’effacement de Saint Laurent, affirme encore Suzy Menkes, « Lagerfeld a signé ses plus belles collections pour Chanel ». Puis il a entrepris de devenir une icône planétaire.

S’il faut chercher l’instant précis où « Kaiser Karl » s’est transformé en ce personnage que, de New York à Pékin, tout le monde reconnaît, il faut sans doute s’arrêter au printemps 2004. C’est la seconde étape. Ce jour-là, il a fait préparer, dans le vaste salon blanc au premier étage de son hôtel particulier, un déjeuner somptueux. Du caviar d’Iran dans de grands saladiers noirs, des vins fins, de la vaisselle en porcelaine et des verres de cristal, des fleurs partout… Lui-même ne touche presque à rien, mais le couturier veut impressionner ses hôtes suédois. Margareta Van den Bosch, la directrice artistique de H&M, est venue de Stockholm, flanquée de son PDG et de son directeur marketing, et c’est assez audacieux d’offrir ce décor digne d’une cour d’ancien régime aux rois de la mode bon marché.

Imposante, toujours habillée de noir, la patronne du style chic and cheap (« chic et pas cher ») est rarement intimidée. Habituellement, elle règne d’une main de fer sur la centaine de designers chargés de renouveler chaque saison les collections des 1 700 boutiques de l’enseigne suédoise. Mais c’est elle qui a eu l’idée de faire appel au couturier pour surprendre la clientèle et faire grimper les ventes. Elle tient à le séduire. Six mois auparavant, derrière ses lunettes cerclées de noir, Margareta Van den Bosch a lu les résultats du sondage international qu’elle avait commandé. « Karl Lagerfeld est le plus connu dans le monde. Les autres sont trop vieux ou alors ils sont morts », a-t-elle asséné à ses équipes. Maintenant qu’elle a convaincu le père et le fils Persson, les propriétaires et patrons de la marque, elle veut être certaine que le partenariat va fonctionner.

« Karl, est-ce vrai ? »

La Suédoise Margereta connaît les hommes bien au-delà des études marketing. Karl Lagerfeld a 71 ans, des honneurs et de l’argent. Comme toujours, il a été éblouissant, avec son humour et sa fine connaissance de la littérature scandinave. Mais sa minceur de jeune homme, ces mitaines en cuir et ce col blanc qui cachent ses mains et son cou, laissent d’emblée comprendre qu’il mène contre le temps une course dont on ne sort jamais vainqueur. « Tout le monde vient dans nos boutiques, et des jeunes, beaucoup de jeunes », a-t-elle habilement glissé.

Le 12 novembre 2004, alors que les boutiques H&M ouvrent leurs portes, une longue file attend sur le trottoir. A Paris, rue de Rivoli, les vêtements Lagerfeld sont présentés au sous-sol, et l’on manque de s’étouffer, tant la foule est excitée. Partout ailleurs, on constate la même hystérie, filmée par les journaux télévisés.

Pour annoncer dans le monde entier cette collection conçue pour la première fois par un grand nom de la couture, la firme suédoise a imaginé une publicité drôle et provocante, en anglais. Dans un décor de lustres et de lambris – est-ce un souvenir du déjeuner dans le salon blanc ? –, deux snobs vieillissants et ridicules manquent de s’étouffer devant leur œuf coque au caviar : « But it is impossible ! Karl, is it true ? » (« mais c’est impossible ! Karl, est-ce vrai ? ») « Of course it’s true » (« bien sûr, c’est vrai ») répond un Lagerfeld imperturbable, qui a tenu à jouer son propre rôle. Face aux élites sclérosées, il affirme son entrée dans une nouvelle ère : la consommation de masse, rapide et éphémère. La marque, elle, annonce une augmentation des ventes de 24 % pour le seul mois de novembre 2004. La rue porte ses tops pailletés et ses petites robes noires à moins de 60 euros.

Des pin’s à son effigie

Karl Lagerfeld n’est plus seulement un couturier de luxe. Il est devenu populaire. « Il ferait mieux de s’occuper de son jardin », persiflaient les deux snobs de la pub H&M. « Pourquoi s’occuper de son jardin, lorsqu’on peut avoir une forêt ? », répond-il. On ne saurait mieux dire sa volonté de voir plus grand. Coca-Cola, Volkswagen, Hogan, Trois Suisses, Sephora, Canderel, on ne compte plus ses collaborations avec des marques grand public. Jusqu’à cette campagne de prévention de la sécurité routière, en 2008, où il arborait un gilet fluorescent – « C’est jaune, c’est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie » –, qui l’a placé dans le camp de ceux qui se soucient du bien public.

Cela ne l’a pas empêché de lancer ses défilés les plus spectaculaires. Sur la muraille de Chine, pour Fendi, en 2007. Dans des décors grandioses pour Chanel au Grand Palais, un paquebot de croisière reconstitué, des jardins à la française, les quais de la Seine. Dans des contextes improbables, comme ce jour de 2016, au cœur de la Havane communiste, où le Paseo del Prado fut bouclé pour 400 VIP, des milliers de Cubains se pressant aux balcons pour apercevoir l’Occident capitaliste et les mannequins Chanel défiler. Chaque fois qu’une voix s’inquiète « Mais cela va coûter très cher… Mais cela va choquer », il balaie les peurs d’un « Oui, mais c’est ça qui est rigolo… »

Le luxe et le bon marché, la beauté et le kitsch, Karl Lagerfeld n’a jamais eu peur de les manier tour à tour. Y a-t-il un autre exemple de couturier capable du plus grand raffinement dans la haute couture et de cette autocélébration permanente à travers des colifichets ? A Pékin et à Moscou, on peut trouver au marché des pin’s à l’effigie de Karl Lagerfeld. Partout dans le monde, il existe des bonnets, des tee-shirts, des tasses, des stylos griffés de son célèbre profil. La silhouette du couturier se décline aussi en ours en peluche et en poupée Barbie. Même Fendi a créé une gamme « Karlito », avec un sac et un porte-clés.

L’idole des jeunes

C’est donc cette gloire planétaire qu’il recherchait ? Cette représentation du moi, parfaitement stylisée – lunettes noires et queue-de-cheval –, qui lui a offert une célébrité de rock star et transcende les classes et les générations ? « Un jour, trois jeunes de banlieue nous ont arrêtés rue de Rivoli : “Ah, Karl, on t’aime !” », raconte Jean-Jacques Picart, célèbre attaché de presse de la mode. Ils ne savaient probablement pas qu’il était un créateur de mode. Mais Lagerfeld était enchanté. “C’est ce que j’aime, disait-il, plaire aux jeunes de tous les milieux”. »

La jeunesse est une obsession, dans ce monde où, avant même d’atteindre 30 ans, un mannequin est jugé fané. Pour Karl Lagerfeld, c’est un défi. Un effort constant pour se tenir aux avant-postes de la modernité. Chaque mois, il achète le smartphone dernier cri en plusieurs exemplaires, qu’il distribue ensuite à son entourage. « Je me régénère », dit-il. Ce look qu’il s’est inventé se prête magnifiquement aux caricatures, mais aussi au marketing, à cette nouvelle ère de l’Internet et de l’image numérique qui a enterré l’univers de ses débuts. En juillet 2013, il avait présenté son défilé Chanel dans le décor d’un théâtre en ruines à l’horizon duquel se dressait une ville de science-fiction : comment mieux dire qu’il veut encore s’adapter ?

Un tel parcours ne se mène pas sans laisser dans son sillage un certain nombre de blessés. On les a souvent croisés, inquiets qu’il puisse encore leur nuire, lui qui a inscrit dans les premières pages de son recueil d’aphorismes (Le Monde selon Karl, Flammarion, 2013), sa définition de la vengeance : « Je sais que c’est une chose méprisable et horrible, mais je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas rendre aux gens la monnaie de leur pièce, s’ils m’ont fait quelque chose. » Puis, en gras, en lettres plus larges : « C’est quand ils ont tout oublié que je retire la chaise, parfois dix ans après. »

Coupeur de têtes

C’est ainsi : le « Kaiser » entretient autour de lui une cour de fidèles et, à quelques mètres, une file de bannis. Inès de la Fressange a mis dix ans à renouer avec lui. Mannequin vedette chez Chanel, elle s’était vue signifier son renvoi, en juillet 1989. Elle allait se marier, se montrait moins disponible et, surtout, elle avait accepté de prêter son visage au nouveau buste de Marianne. « Si elle veut figurer au Musée Grévin, elle ne défilera pas. Je n’habille pas les monuments classés », avait cinglé Lagerfeld. A l’époque, personne chez Chanel n’avait protesté. Anna Piaggi, cette Italienne excentrique qui l’inspirait ? Ecartée au bout de quelques années. Un jour, c’est par un dessin qu’il a signifié à une collaboratrice la fin de son contrat. Il avait croqué chaque membre de son équipe en personnages d’Ancien Régime. Lorsqu’il arriva à elle, il traça une main tenant la tête tranchée de la condamnée, avec cette dédicace : « En souvenir de cette collection. »

« Sa succession, je ne veux pas l’envisager. D’ailleurs, nous n’en parlons jamais. Le seul cas semblable à celui de Karl, c’est le pape, vous savez »

Bernard Arnault, PDG de LVMH

Karl Lagerfeld est un homme de pouvoir qui ne dédaigne pas la politique. Le soir du second tour de l’élection présidentielle de 2002, c’est chez lui que Bernadette Chirac vînt fêter la victoire de son mari face à Jean-Marie Le Pen. Le couturier avait dressé un grand buffet. L’épouse du chef de l’Etat avait mené toute la campagne habillée en Chanel, promenant ses bottes siglées sur les chemins boueux de Corrèze. Elle était encore là lorsque Nicolas Sarkozy, dont l’épouse, Carla Bruni, avait défilé pour lui, a remis à Lagerfeld sa cravate de commandeur de la Légion d’honneur, en 2010, à l’Elysée. Et c’est lors d’un dîner chez le patron de LVMH, Bernard Arnault, qu’Emmanuel Macron, alors jeune ministre de l’économie, lui a été présenté. Karl Lagerfeld ne vote pas en France, cependant. « Je n’ai pas la nationalité », rappelle-t-il.

C’est à son pays natal, l’Allemagne, qu’il réserve ses critiques les plus féroces. Angela Merkel en sait quelque chose qui trouve presque chaque mois sa caricature, signée Karl Lagerfeld, dans le supplément du quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. La décision de la chancelière d’accueillir un million de migrants, en 2015, l’a exaspéré. « On ne peut pas, même s’il s’est écoulé des décennies, tuer des millions de juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis, après », a-t-il lancé, l’hiver dernier, la rendant responsable de l’entrée au parlement national du parti d’extrême droite AfD. Moyennant quoi, lors de son défilé à Hambourg, en décembre, le maire social-démocrate ne s’est pas montré à ses côtés. Il s’en moque, lui qui est l’un des Allemands les plus célèbres dans le monde.

« Je n’ai que des contrats à vie »

Et maintenant ? Karl Lagerfeld n’a ni enfant ni compagnon. Seulement une jolie chatte, un birman aux yeux céladon, qu’il emmène avec lui à chaque voyage dans un sac Vuitton. Sur son téléphone parviennent à intervalles réguliers des photos de Choupette, envoyées par la nurse de l’animal. Choupette trônant sur les dessins de sa prochaine collection. Choupette dormant avec sa poupée Karl, comme un amour envahissant et fidèle. C’est lui qui a pris cette photo qui le montre en jouet entre les pattes de ce félin miniature, comme un trait d’ironie sur lui-même.

Sa marque Karl Lagerfeld a pris un nouveau départ et ouvert une centième boutique dans le monde. Avec son aide, Sébastien Jondeau vient de lancer sa propre ligne sportswear. Il faudrait un nouveau défi au couturier.

Ce sont les cruautés de l’âge : plus il vieillit, plus il lit dans la presse les supputations sur son éventuelle retraite, après cinquante-quatre années de carrière. Or il n’a pas l’intention de s’arrêter. « Je n’ai que des contrats à vie », jure-t-il. Lorsqu’on a posé la question à Bernard Arnault, propriétaire de Fendi à travers LVMH, celui-ci s’est récrié : « Sa succession, je ne veux pas l’envisager. D’ailleurs, nous n’en parlons jamais. Le seul cas semblable à celui de Karl, c’est le pape, vous savez. » Pour Chanel, c’est Lagerfeld qui en parle lui-même. « Entre les Wertheimer et moi, c’est comme entre Faust et le diable. » Le pacte vaut jusqu’à la mort.

Il y a quelques mois, Delphine Arnault présentait le prix LVMH, qui récompense chaque année de jeunes créateurs. « Nous devons choisir ceux qui, dans dix ans, compteront parmi les meilleurs de la mode », a-t-elle dit en ouvrant la délibération du jury, dont Karl Lagerfeld fait partie. Alors l’assemblée a entendu sa voix et son fameux accent s’écrier : « Dans dix ans ? Mais nous serons toujours là ! »

Karl Lagerfeld, l’instinct de survie

Par Raphaëlle Bacqué

Les visages de Karl Lagerfeld (5/6). Dans le milieu, l’apparition du sida a sonné la fin d’une époque. Adieu les années d’insouciance, bonjour les années fric. Contrairement à d’autres, Lagerfeld s’adapte.

La plupart de ses collaborateurs sont au courant, mais Karl Lagerfeld n’en parle à personne. Vers la fin des années 1980, tous ont vu Jacques de Bascher s’étioler peu à peu. Dix fois, le compagnon du couturier est arrivé ivre avenue des Champs-Elysées, où la maison « KL » a son studio, pour réclamer de l’argent.

Depuis quelques mois, il est clairement malade. Lors d’un défilé, un ami le croise et l’aide à enfiler son manteau. « Ma main a glissé et j’ai senti le tranchant de son omoplate. Il était d’une maigreur effrayante. » A Monaco, où Jacques de Bascher passe une partie de l’hiver, la famille princière – Caroline, Stéphanie, Albert – le retrouve, un soir de Noël, en compagnie de Karl Lagerfeld pour la messe de minuit. « Jacques était venu avec l’Enfant Jésus de sa crèche pour le faire bénir », se rappelle Caroline de Monaco.

Depuis l’apparition du sida, le monde de la mode et de la nuit – c’est souvent le même – compte ses morts. Liberté sexuelle, drogue, homosexualité se portaient en étendard dix ans plus tôt, et voilà que celles et ceux qui arpentaient les podiums et dansaient au Palace quittent la scène prématurément. Gia Carangi, une beauté qui faisait les couvertures de Vogue, est morte à 26 ans, dès 1986, contaminée en s’injectant de l’héroïne entre deux défilés.

Le métier change

Le génial illustrateur Antonio Lopez, compagnon de tant de soirées et de vacances joyeuses à Saint-Tropez avec Karl Lagerfeld, a disparu l’année suivante, à 44 ans. L’ex-amant de Lopez, Juan Ramos, lui aussi un ancien du clan Lagerfeld, est séropositif. Comme Dennis Thim, le correspondant à Paris du Women’s Wear Daily, la bible de la mode, et Xavier de Castella, le compagnon de Kenzo. Et Jacques de Bascher, donc.

Le dandy, qui incarnait tant la liberté des années 1970, meurt le 3 septembre 1989, à 38 ans. Lagerfeld et son amie Diane de Beauvau-Craon, cette aristo déjantée qui se défonçait autrefois avec Jacques, l’ont veillé jusqu’au bout. Il sera incinéré, comme il l’avait demandé, avec son ours en peluche. L’ancien amant, Yves Saint Laurent, désormais fâché avec Karl Lagerfeld, n’a envoyé aucun message.

Pour la mode, c’est la fin d’une époque. L’insouciance s’est enfuie, ne laissant que des paillettes sur les podiums des défilés. Ce ne sont pas seulement les esprits qui sont moins légers, c’est le métier même qui change. L’argent s’est insinué partout. Il faut vendre. Dix ans auparavant, on donnait une soirée pour le plaisir de danser, de rire, de se droguer, de coucher avec les invités. Maintenant, les fêtes servent à lancer des parfums.

« Nymphomane du travail »

Dès la fin 1983, Karl Lagerfeld a signé, avec le fabricant américain Bidermann Industries, un contrat afin de créer une ligne de prêt-à-porter et une autre de sportswear sous son nom. Bidermann veut en faire « le Ralph Lauren français ». Désormais, le couturier dessine chaque année huit collections : deux de haute couture et deux de prêt-à-porter pour Chanel, deux collections de prêt-à-porter pour Fendi, et enfin deux collections en son nom.

Ce travail harassant l’oblige à des voyages incessants. Il dessine ses modèles, déjeune avec des journalistes, supervise les essayages. Est-ce lui qui s’inflige seul cette pression permanente ou est-ce sa peur de disparaître dans la mutation annoncée ? « Au milieu des années 1990, les grands groupes financiers ont racheté les maisons de couture indépendantes, la mode s’est industrialisée et les mots en “é”, comme créativité ou féminité, ont été remplacés par des mots en “ing”, comme marketing », résume Jean-Jacques Picart, légendaire attaché de presse devenu conseiller pour quelques grands patrons de la mode. Plus que jamais, les couturiers doivent rendre des comptes à leurs actionnaires.

« Avant, tu invitais Saint Laurent, Lagerfeld et Givenchy à dîner, et ta soirée était réussie. Maintenant, il faut convier Arnault et Pinault »

Ira de Furstenberg, princesse mondaine

Mieux qu’un autre, Karl Lagerfeld l’a senti. C’est l’une de ses qualités d’être doté d’un remarquable instinct de préservation. Jacques de Bascher avait un goût assumé pour la destruction flamboyante, lui pour la survie dans la tempête. Huit fois par an, le propriétaire de Chanel, Alain Wertheimer, réunit à New York, où il vit, ou à Paris, les cinq patrons de région de son groupe et ses chefs de métier : mode, parfumerie, beauté.

Il suffit de regarder les chiffres d’affaires et les bénéfices pour comprendre. La haute couture est un monde englouti, qui n’a plus rien à voir avec ce que Lagerfeld a connu à ses débuts, en 1954. Trop élitiste et, surtout, tellement déficitaire… Mais c’est la vitrine idéale pour vendre des sacs, des chaussures, des rouges à lèvres et des parfums. Avec un sac, plus de problèmes de taille 34 ou 50 pour les clientes, et la rentabilité est excellente.

« Lorsque j’entre dans une boutique, je cherche les vêtements… Aujourd’hui, ils sont au premier étage et les accessoires sont en bas », regrette en privé Hubert de Givenchy, qui décide, en 1995, de prendre sa retraite. Karl Lagerfeld, lui, ne pleure jamais les mondes disparus et assume parfaitement de faire de ses collections un outil de communication. « La mode, c’est regarder devant », a coutume de dire la patronne de Vogue, Anna Wintour. Le couturier en a fait une philosophie : « Le changement, est la façon la plus saine de survivre. »

A la fin de l’été 1992, Lagerfeld est sollicité pour reprendre en main Chloé, qu’il avait quitté fin 1982 pour Chanel. En perte de vitesse, la griffe de prêt-à-porter veut renouer avec la période faste des années 1970, lorsque le couturier produisait ces robes légères et vaporeuses qui avaient contribué à bâtir sa renommée. Après des semaines de négociations secrètes, il est nommé directeur artistique de la marque. Le groupe Vendôme, propriétaire de Chloé, lui propose un contrat en or de quatre ans et rachète Karl Lagerfeld SA pour quelques dizaines de millions d’euros.

Chanel, Fendi, KL, Chloé : désormais, il dessine, crée et oriente la communication de quatre maisons, entouré d’une armada de financiers et d’avocats. Jamais il ne paraît rassasié. « Rien ne me fait plaisir, je suis frigide. Je suis comme un nymphomane du travail », confie-t-il alors dans les journaux.

Capitaines d’industrie

C’est aussi une manière de durer. Car le monde autour de lui subit un lifting radical. En 1993, l’homme d’affaires Pierre Bergé, qui se targuait d’avoir construit avec Yves Saint Laurent son propre groupe, vend à Sanofi. Le duo Bergé-Saint Laurent garde le contrôle de la maison de couture, mais il a cédé – à prix d’or – les secteurs lucratifs du parfum et des cosmétiques.

La même année, Bernard Arnault, déjà à la tête de Dior et de Louis Vuitton au sein du groupe LVMH, rachète Berluti et Kenzo. Puis, l’année suivante, les parfums Guerlain. En 1996 et 1997, ce sont, tour à tour, Loewe, Marc Jacobs et Sephora qui tombent dans son escarcelle. En 1999, Arnault rachète également le chemisier britannique Thomas Pink, les cosmétiques Make Up For Ever et l’Italien Emilio Pucci, le « Prince des imprimés », puis Fendi en 2000, la maison de la styliste américaine Donna Karan, DKNY, et la Samaritaine en 2001.

« Je ne suis actionnaire de rien, mais je prends un pourcentage sur tout »

Karl Lagerfeld

Dès 1995, l’industriel François Pinault se lance dans l’industrie du luxe. Avec son groupe PPR (Pinault Printemps Redoute), il acquiert peu à peu les marques Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta, Alexander McQueen. Les journaux économiques ont maintenant des experts « industrie du luxe » pour mieux suivre ce tourbillon étourdissant.

Au-delà de la mutation industrielle, c’est un changement intellectuel et affectif, une transformation des mœurs. « Avant, tu invitais Saint Laurent, Lagerfeld et Givenchy à dîner, et ta soirée était réussie. Puis ce fut Claudia Schiffer, Inès de la Fressange et Cindy Crawford. Maintenant, il faut convier Arnault et Pinault », confie la mondaine Ira de Furstenberg à ses amis.

Lagerfeld a atteint la soixantaine en 1993, mais, aux yeux de ces nouveaux tycoons de la mode, il est une sorte de modèle préfigurant l’avenir, un athlète complet. Il dessine, crée, communique et, depuis 1987, réalise lui-même les photos de ses modèles pour les press-books et les publicités. Le tout en s’adaptant aux styles des différentes maisons auxquelles il collabore. « Je ne suis actionnaire de rien, mais je prends un pourcentage sur tout », dit-il franchement.

« Directeur artistique », c’est le métier qu’il incarne, prototype du créateur moderne qui s’investit dans tous les domaines et invente l’identité d’une marque. « Il a rendu le pire service à la mode en lui faisant croire qu’un designer peut travailler pour deux ou trois marques », soupirent ses confrères.

Saint Laurent jette l’éponge

Son rival Yves Saint Laurent, pourtant plus jeune de trois années, semble ne plus s’aimer dans ce monde nouveau. « Je n’ai plus de sexualité, maintenant. Et c’est dommage pour la créativité. Pas d’alcool, pas de sexe, c’est très, très difficile de créer », confie-t-il sans fard au New York Times, en décembre 2000.

Jusqu’ici, il a résisté à tout. Ses smokings et ses sahariennes sont inscrits au panthéon de la mode. Mais, peste Pierre Bergé, « les nouveaux financiers veulent faire de l’argent tout de suite. (…) Une chose leur manque : l’âme. » Deux ans plus tard, Yves Saint Laurent fait ses adieux à la mode. A la tête de la couture YSL, place à Tom Ford, venu de chez Gucci, où il s’est constitué une petite fortune personnelle. Le soir même du défilé, ce ne sont plus seulement les critiques des rédactrices de mode qui importent. Les analystes financiers de JPMorgan publient eux aussi leur jugement. A leurs yeux, cette collection est « smart », « hyper modern » et même « safe », « elle devrait bien se vendre ».

« Christian Lacroix créait des robes de rêve, mais seulement pour les musées. Karl Lagerfeld, lui, produit un chiffre d’affaires mondial »

Bernard Arnault, patron de LVMH

Karl Lagerfeld, lui, refuse de dételer. L’ancien monde s’est effondré, il contribuera à le reconstruire. Les nouveaux maîtres de la mode, en manageurs aguerris, ont vite fait de jauger les caractères. Lorsque Bernard Arnault rachète Fendi, il rencontre d’abord le couturier allemand. « J’ai tout de suite compris qu’il était la clé de la réussite future », assure-t-il.

Dans un salon tapissé d’œuvres d’art, au siège de Dior, avenue Montaigne, le patron de LVMH se souvient de ses interrogations, à l’époque. Les sœurs Fendi ne s’entendaient pas et se déchiraient sur la nécessité de vendre l’entreprise familiale. « Karl était le seul à parvenir à les rassembler, raconte-t-il. Il a plaidé la cause de LVMH, et, ensuite, sa seule présence a permis de stabiliser la maison. Je connais peu d’hommes qui associent, comme lui, le créateur génial et l’organisateur efficace. »

Lagerfeld devient une sorte de conseiller de l’ombre de Bernard Arnault. A ce niveau de pouvoir, entremêler relations professionnelles et amicales est une règle de survie. Avec sa culture et son humour, Lagerfeld impressionne le grand patron. Arnault est richissime. Personne, en France, ne peut l’égaler. Mais Lagerfeld offre des attentions particulières. La musique est la passion du capitaine de LVMH ? « Karl » le convie dans son hôtel particulier de la rue de l’Université, cette splendeur parisienne du XVIIIe siècle, tout en dorures et velours de soie. Dans un salon, il a fait installer deux pianos à queue, tête-bêche, afin qu’Arnault puisse venir y jouer avec son épouse, concertiste.

Lors du mariage, en 2005, de Delphine Arnault, la fille du magnat du luxe, avec un héritier italien, la noce a lieu au château d’Yquem, dans le Bordelais, propriété de LVMH. Une brochette de ministres, dont Nicolas Sarkozy, à l’intérieur, et Thierry Breton, à l’économie, se pressent dans l’église, suivis de la plupart des patrons du CAC 40 et du chanteur britannique Elton John. Comment se distinguer ? A l’entrée du château, Lagerfeld a installé un studio photo où les convives sont invités à passer devant son objectif : ce sera son cadeau…

Amicalement vôtre

Astuce supplémentaire : il est l’un des rares à maintenir la même cordialité avec François Pinault, l’éternel rival du président de LVMH. « Il m’est arrivé de lui demander son avis sur tel ou tel de ses confrères », reconnaît aujourd’hui le patron de Kering (ex-PPR). Karl Lagerfeld organise également chez lui des dîners somptueux, avec l’aide de Françoise Dumas, la grande prêtresse de l’événementiel. « Sous le signe des poissons », c’est le thème choisi pour une petite soirée annuelle. Non pas qu’il croie en l’astrologie, mais le prétexte permet d’inviter notamment le milliardaire belge Albert Frère et Betty Lagardère, tous deux nés sous les mêmes astres. Bien sûr, cette dernière vient avec son mari, Jean-Luc Lagardère, patron, entre autres, de Paris Match et d’Elle.

Il dessine les cartons d’invitation du bal de la Rose qui réunit, chaque année à Monaco, le gotha international. Pour les anniversaires, tous ces « amis » recevront des bouquets de fleurs accompagnés d’un petit portrait croqué par le maître et d’un mot manuscrit.

Tout cela est d’une grande habileté. Plusieurs figures de la mode comprennent moins vite à quel point le monde a changé. Des maisons indépendantes font faillite. Dès 1995, la créatrice de lingerie Chantal Thomass est licenciée par son principal actionnaire japonais et perd le droit d’utiliser commercialement son nom. « Mon mécène », c’est ainsi que Christian Lacroix appelle Bernard Arnault… Naïveté. Au bout de quelques années de déficit, le patron de LVMH lâche l’affaire en 2005 : « Il créait des robes de rêve, mais seulement pour les musées, dit-il aujourd’hui. Karl Lagerfeld, lui, produit un chiffre d’affaires mondial. »

Cela a fait de lui un monstre de travail. A New York, où le couturier se rend pour la Fashion Week, il descend dans une suite de l’hôtel Pierre, un palace situé face à Central Park. Puis saute le lendemain du défilé Chanel dans un avion pour Rome où il dessinera, une semaine durant, la collection Fendi. Le week-end, il photographie ses modèles dans ses maisons ou rue de Lille, à Paris, dans le studio qu’il a fait aménager devant sa gigantesque bibliothèque, remplie de livres d’art et de littérature.

Train de vie fastueux

A Paris, toute la semaine, ses équipes courent après lui. Ceux de KL téléphonent à ceux de Chloé, qui appellent chez Chanel : « Où est-il ? » Les ateliers de couture l’attendent pendant des heures. « J’avais un classeur de chansons, et nous chantions pour patienter, se souvient Anita Briey, alors première d’atelier chez KL. Toutes les ouvrières étaient furieuses. Et puis, il arrivait vers 22 heures et… elles étaient toutes ravies. »

On le respecte pour sa connaissance du métier, on admire sa culture et son esprit. On recherche sa générosité. Karl Lagerfeld a conservé cette manière de ligoter les autres par ses cadeaux somptueux. Il glisse à un jeune apprenti une enveloppe de billets pour se loger, propose l’une de ses nombreuses maisons à une collaboratrice pour ses vacances, apporte aux ateliers des plateaux de fromage, des pâtisseries et des bonbons. Il dévore, lui aussi. C’est sa façon de noyer son stress sous des litres de Coca-Cola et des montagnes de saucisses de Francfort, celles qui ont encore le goût de son enfance.

Que cherche le couturier dans cette frénésie de contrats, ces voyages, ces dîners avec les grands capitaines d’industrie ? « La consolation », veut croire Diane de Beauvau-Craon. « Le pouvoir et l’argent, bien sûr », assure l’un de ses anciens collaborateurs. Depuis le début des années 1990, l’or ruisselle sur la mode. L’industrie du luxe est devenue le secteur d’excellence de l’économie française et l’un des pôles les plus attrayants de l’économie mondiale. Autrefois, les couturiers vivaient comme de grands bourgeois. Désormais, les stylistes les plus en vue sont multimillionnaires.

Karl Lagerfeld affiche un train de vie fastueux. Rolls, jet privé. Sait-il encore combien de maisons et d’appartements il possède ? Il achète, revend, et c’est encore une façon d’égarer les observateurs. Après le décès de Jacques de Bascher, il a cédé son château breton de Penhoët, rebaptisé « Grandchamps », près de Vannes. L’endroit était si beau que la reine mère d’Angleterre, lors d’un voyage en France, était venue y prendre le thé et visiter le parc, chargé de fleurs pour l’occasion. En l’absence de Jacques, la propriété n’a plus l’attrait d’autrefois. Un jour, il a envoyé les camions de déménagement sans même y avoir remis les pieds. « Tu vois, j’arrache les pages du livre », glisse-t-il à un ami.

Petits arrangements avec le fisc

Jacques de Bascher aimait aussi – plus que Lagerfeld lui-même – l’Allemagne et Hambourg. Aussi, Karl Lagerfeld achète-t-il, après la mort de son compagnon, une villa splendide, sur les bords de l’Elbe, dans le quartier de Blankenese, où habitaient autrefois ses parents. Un parc de 12 000 m2 et une demeure grise ponctuée de colonnes antiques. La villa « Jako », c’est ainsi qu’il l’appelle, comme le diminutif donné à Jacques dans leurs années heureuses. Les travaux durent longtemps, sans que Karl Lagerfeld veuille jamais y séjourner plus de deux jours.

Un jour, le photographe Jean-Marie Périer vient y réaliser son portrait. La neige recouvre le perron et le parc. Alors, comme pris d’une inspiration, il demande au chauffeur de venir se placer, de dos, à côté de son sujet. Comme l’ombre de Jacques au tableau.

A Rome, Karl Lagerfeld s’est également acheté un bel appartement, pour être plus près de chez Fendi, et un autre au Gramercy Park Hotel, de New York. Il a aussi revendu sa maison au Mée-sur-Seine, près de Paris, rachetée par Caroline de Monaco. Outre les deux appartements qu’il possédait dans une tour monégasque – l’un pour Jacques de Bascher et l’autre pour lui, sur le même palier –, le couturier a jeté son dévolu sur La Vigie, une villa de 600 m2 qui surplombe la Méditerranée, la Principauté et la baie de Roquebrune-Cap-Martin.

C’est de là, notamment, que lui viennent ses ennuis fiscaux. Depuis le début des années 1980, le Trésor public garde un œil sur ce contribuable qui jongle avec les contrats mirifiques sans payer les impôts correspondants. Un premier redressement fiscal l’a visé en 1985, mais, depuis, l’affaire s’éternise. Karl Lagerfeld mène grand train tout en accumulant les retards fiscaux. Or l’administration découvre que La Vigie, qu’elle croyait placée sur le territoire monégasque, est située, à quelques mètres près… en France.

En 1995, Karl Lagerfeld a déjà fait intervenir l’épouse du président de la République, Bernadette Chirac, une « amie » qu’il habille et invite fréquemment à dîner. Il a obtenu un dégrèvement record. En 1999, les choses semblent plus sérieuses. Une perquisition a lieu à son domicile parisien, rue de l’Université. L’administration estime que, de 1982 à 1998, Lagerfeld a accumulé plus d’une centaine de millions de francs d’impôts impayés. Une somme finalement réduite à 40 millions de francs par le ministre des finances de l’époque, Dominique Strauss-Kahn, réglée en partie par la famille Wertheimer, les propriétaires de Chanel, assure la rumeur. Droite et gauche confondues, personne ne veut prendre le risque de faire partir à l’étranger le couturier le plus célèbre au monde.

Karl Lagerfeld a cependant dû liquider une partie de ses biens au cours de trois journées de vente aux enchères chez Christie’s. Les deux premières, pour le mobilier Louis XV, les faïences et les porcelaines, se déroulent à Monaco en avril 2000. La dernière, à New York, concerne sa collection de 700 tableaux. S’alléger, recommencer, survivre… En se replongeant dans ce XVIIIe siècle, une idée lui est venue : après l’éventail et le catogan, il poudrera ses cheveux. Il ne lui manque qu’une jaquette de soie pour ressembler à un empereur.

Karl Lagerfeld, au nom de Chanel

Par Raphaëlle Bacqué - Le Monde

Les visages de Karl Lagerfeld (4/6). Au début des années 1980, les propriétaires de Chanel sollicitent le couturier pour dépoussiérer la marque. Le résultat va dépasser leurs espérances : Lagerfeld n’a pas son pareil pour s’approprier l’esprit d’une maison qui n’est pas la sienne.

Les frères Alain et Gérard Wertheimer sont secrets. Les richissimes propriétaires de Chanel ne donnent jamais d’interview. Les rares photos d’eux sont prises à la volée. Même ceux qui les croisent sur les champs de courses ou aux défilés haute couture de leur maison – toujours placés au quatrième rang, un peu en surplomb – ne peuvent en dire que des banalités : « Euh, ils sont très discrets… » Le bruit court qu’un jour où Chanel avait organisé un événement à New York, dans Central Park, l’un des frères, qui avait oublié son invitation, ne put rejoindre les invités : personne à l’entrée n’avait su l’identifier. Il faut donc s’en tenir à la version de Karl Lagerfeld pour raconter son recrutement chez Chanel.

« Un jour, j’ai reçu un coup de fil de Kitty d’Alessio… » Nous sommes en 1982, la directrice de la mode aux Etats-Unis pour Chanel veut le sonder. Alain Wertheimer a pris la direction de la maison il y a huit ans, après avoir obtenu du conseil d’administration qu’il déclare incompétent son propre père, Jacques, bientôt placé sous curatelle.

Yves Saint Laurent, cet éternel rival

A 34 ans, l’aîné des Wertheimer a déjà restructuré l’entreprise, réintégré la fabrication et la distribution du prêt-à-porter, redonné du prestige aux parfums – le N°5 reste le must de la maison – en arrêtant leur vente en drugstore. Reste à rénover la couture et à donner à l’entreprise une image globale de luxe.

Comment Karl Lagerfeld, alors directeur artistique de Chloé et de Fendi, résisterait-il aux sirènes de Chanel ? C’est une marque illustre, et les Wertheimer sont riches.

Lagerfeld sait surtout ce que représente la maison de la rue Cambon pour Yves Saint Laurent, cet éternel rival. En 1968, répondant au questionnaire de Proust, section « mes héroïnes dans l’histoire », le prince de la haute couture avait affirmé sans hésiter : « Gabrielle Chanel. » La même année, celle-ci l’avait désigné comme son héritier spirituel.

En décembre 1983, au Metropolitan Museum de New York, la rétrospective Saint Laurent est la plus grande jamais consacrée à un couturier de son vivant : il a 47 ans et entre déjà au musée, quand Lagerfeld va sur la cinquantaine sans avoir encore été célébré de la sorte. « Pour Karl, ce n’était pas seulement un immense bond en avant, c’était aussi un coup de poignard contre Yves », a confié la créatrice de mode Paloma Picasso à la journaliste britannique Alicia Drake (Beautiful People, Denoël, 2008).

« Ça existe encore, ce truc ? »

En ce début des années 1980, cependant, Chanel s’est largement démodé. En France, il n’y a guère que Simone Veil, Marie-France Garaud et l’épouse de l’avionneur Marcel Dassault pour poser dans les magazines avec le fameux tailleur gansé. Les parfums se vendent bien, mais alors qu’un président socialiste vient de conquérir l’Elysée, ils fleurent les années Pompidou et Giscard : une époque révolue.

A l’étranger, il en va de même. « Un an avant l’arrivée de Karl, j’avais fait un sujet pour [le magazine allemand] Stern, photographié par Peter Lindbergh : “Les dix classiques de la mode”, le trench, la chemise blanche, raconte Florentine Pabst, une journaliste allemande, amie de Lagerfeld. Lorsque j’avais proposé le tailleur Chanel, Lindbergh m’avait répondu : “Ça existe encore, ce truc ?” »

Depuis New York, Kitty d’Alessio a constaté la renommée et le succès de Lagerfeld. Ancienne publicitaire, elle mesure mieux que personne l’importance croissante de « la marque » pour vendre un produit. Avec ses « looks », sa culture, son travail de styliste pour Chloé et Fendi, et ses nombreuses collaborations en Europe et au Japon, Lagerfeld est le seul, Saint Laurent excepté, à être connu à l’étranger. Il a 49 ans, c’est le moment de changer.

« GABRIELLE CHANEL S’ÉTAIT COUPÉE DE SON ÉPOQUE EN CRITIQUANT LES JEANS ET LES MINIJUPES. C’ÉTAIT COMME SI ELLE AVAIT SIGNÉ SON ARRÊT DE MORT »

KARL LAGEFERLD

« J’ai rencontré Alain Wertheimer dans sa maison à Londres et nous avons longuement discuté, se souvient Karl Lagerfeld. J’avais vu la façon dont, à la fin de sa vie, Gabrielle Chanel s’était soudain coupée de son époque en critiquant les jeans et les minijupes, que la jeunesse du monde entier aspire à porter. C’était comme si elle avait signé son arrêt de mort. Mais je connaissais bien son univers… »

Sans doute est-ce cela qui rassure d’abord Alain Wertheimer. Choisir un Allemand pour incarner une marque si française, c’est osé. « Il en sait plus sur Chanel que moi-même », confie cependant le propriétaire de la maison à ses proches. « A la fin de la discussion, reprend le couturier, il m’a dit : “Faites ce que vous voulez, mais si cela ne marche pas, je vends !” Et j’ai répondu : “Ecrivez dans le contrat le “Faites ce que vous voulez” !” »

Le 15 septembre 1982, le communiqué publié par Chanel est prudent et flou : « La vie et l’imagination de la collection haute couture Chanel bénéficieront de l’orientation artistique de Karl Lagerfeld à partir de janvier 1983. » Les conditions financières du contrat, en revanche, paraissent exceptionnelles : un million de dollars pour deux collections de couture par an et le prêt-à-porter Chanel, croit savoir le Women’s Wear Daily (WWD), la bible américaine de la profession.

Lagerfeld a aussi négocié 100 000 dollars en vêtements pour habiller les « éditrices de la presse mode et des amies », et c’est là que l’on reconnaît son génie de la communication. « Je n’aime travailler que pour de grosses sociétés qui ont un grand pouvoir publicitaire », assure-t-il au WWD la semaine précédant sa première collection haute couture. Il a bien l’intention de donner à sa collaboration une visibilité dans le monde entier.

Exercices de style

Le 25 janvier 1983, Isabelle Adjani arrive rue Cambon, son regard bleu caché derrière des lunettes noires. Suivent l’acteur Jean-Claude Brialy, Paloma Picasso, la parfumeuse Hélène Rochas, Claude Pompidou, la baronne Marie-Hélène de Rothschild et une foule de clientes et de rédactrices de mode venues d’Amérique et d’Europe.

Pour faire taire les polémiques sur sa nationalité, l’Allemand a prévu d’ouvrir son premier défilé par trois mannequins, l’une en tailleur bleu, la deuxième en blanc, la dernière en rouge, sur des airs d’Edith Piaf et de Charles Trenet. « Douce France, cher pays de mon enfance… » Les jupes ont un peu raccourci, juste en dessous du genou, les épaules sont plus structurées, la cravate très « mademoiselle » a été remplacée par des foulards noués sous des colliers de perle. « J’ai gardé l’esprit Chanel, mais je lui ai donné un petit côté up to date », indique Karl Lagerfeld aux télévisions. En costume rayé de banquier et grosses lunettes d’aviateur, il paraît cependant emprunté, dans un style qu’il n’a pas encore digéré.

« QUE VA FAIRE FERRÉ ? KARL A DESSINÉ TOUTE LA COLLECTION DIOR PAR FERRÉ. UN AUTRE A DEMANDÉ : “ET SAINT LAURENT ?” ET IL A FAIT DE MÊME. TOUT ÉTAIT PARFAITEMENT “À LA MANIÈRE DE” »

RALPH TOLEDANO, ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MARQUE KARL LAGERFELD

Le lendemain, la presse est mitigée. « Est-ce de lui, est-ce d’elle ? Chaque modèle soulève la même question », s’interroge Janie Samet dans Le Figaro. Le reportage du journal télévisé d’Antenne 2 n’est pas meilleur : « Désormais, le comble du look sera de porter un faux Chanel exécuté dans les ateliers mêmes de la maison Chanel », affirme avec acidité la journaliste.

« Il a un bon sens de Chanel, mais il n’est pas encore achevé, remarque Marie-Hélène de Rothschild, une des plus fidèles clientes de la maison, autrefois habillée par Coco en personne. Citée par le WWD, elle précise : « Il faut que quelqu’un lui parle un peu plus d’elle. Ses proportions étaient d’une telle perfection… Mais personne n’aurait pu y arriver du premier coup. Cela viendra. » Voilà toute la difficulté pour Lagerfeld : on attend de lui à la fois une redite et un changement.

Il faut s’arrêter un instant sur ce défi. Car c’est là qu’il excelle, lui qui aime les « exercices de style », cette façon de broder la modernité sur un patron classique. C’est un caméléon. Chez Balmain, Patou, Chloé, Fendi, il s’est à chaque fois coulé dans une maison qui n’était pas la sienne et en a sublimé l’esprit. Sous son nom, il n’a pas le même allant. « Trop noir », « pas assez féminin », « trop allemand », disait-on de ses lignes signées Karl Lagerfeld. Jamais elles n’ont vraiment marché. « Quand il y a mon nom sur un vêtement, j’ai l’impression de tenir une boutique », dit-il dans une pirouette.

Coup de génie publicitaire

Depuis toutes ces années passées à lire, à collecter des images, à se nourrir de photos et de peinture, il a retenu les ADN de chacun de ses confrères. C’est un homme qui a en mémoire toute l’histoire de la mode depuis les années 1920, dit-on.

Ralph Toledano, actuel président de la Chambre syndicale de la haute couture, qui fut le directeur général de la maison Karl Lagerfeld, se souvient parfaitement de cette veille du premier défilé de Gianfranco Ferré pour Dior, en 1989. Chacun s’interrogeait : « Que va faire Ferré ? » Alors, raconte-t-il, « Karl a pris ses feutres et ses pastels et a commencé à dessiner. Les tailleurs, les robes et robes du soir, toute la collection Dior par Ferré. » Il ne s’est pas arrêté là, poursuit Toledano : « Un autre a demandé : “Et Saint Laurent ?” Et il a fait de même. “Et Sonia Rykiel ?” Pareillement. Tout était parfaitement “à la manière de”… »

Chez Chanel, il se plonge dans les archives de la maison, dresse la liste des inventions iconiques de « Coco ». Puis il y introduit ce brin de subversion que l’époque attend. La veste de tailleur en tweed, d’accord, mais raccourcie et portée sur un jean. Le fameux camélia que Gabrielle aimait tant, très bien, mais en broche de celluloïd ! Il opte pour les jupes courtes, abuse des sautoirs. Le canotier, la perle cerclée d’or, le nœud de satin noir, le sac muni d’une chaîne, tout est là, mais tout est transformé.

Bientôt, il fera défiler Claudia Schiffer en bikini siglé des deux « C » entrelacés. Comme toujours, pour la presse, il a résumé sa stratégie par une phrase de Goethe, puisée autrefois dans la bibliothèque reliée de ses parents : « Il faut faire un meilleur avenir avec les éléments du passé. » Et cela marche. « Karl va nous apprendre la mode », avait confié Alain Wertheimer à Jacques Polge, le parfumeur de Chanel. Le propriétaire de la maison a eu du flair : dès l’année 1984, les ventes s’envolent.

Dès son arrivée, Karl Lagerfeld a eu un autre coup de génie publicitaire. Gabrielle Chanel était la seule femme à s’être fait un nom dans la mode. La seule aussi dont même un novice connaissait la crinière courte, l’allure chic et garçonne. Longue, très mince, brune, Inès de la Fressange a un petit air « Coco ».

Lors du premier défilé de janvier 1983, c’est elle qui portait la robe du soir qui a eu ensuite le plus grand succès commercial. Quelques mois plus tard, Lagerfeld obtient qu’elle signe un contrat d’exclusivité avec Chanel, du jamais-vu dans la couture. Elle sera la réincarnation de « Mademoiselle », passera plus de modèles que les autres aux défilés : vingt passages quand les autres en font cinq, s’habillera Chanel dans toutes ses sorties publiques.

« Le studio magique »

Physiquement, la jeune femme de 25 ans, 1,81 m et 55 kg, est parfaite pour les tailleurs Chanel : « Fine, pas de seins, les hanches étroites, ainsi la veste tombe parfaitement », détaille une ancienne ouvrière des ateliers de couture. Karl Lagerfeld adore ses expressions gouailleuses et son excellente éducation.

Elle a juste ce qu’il faut d’irrévérence, avec ce côté « aristo » qui plaît tant au couturier, lui qui laisse toujours planer le flou sur les origines de son père. Karl Lagerfeld lui permet de « jouer » sur les podiums : elle défile en marchant à grands pas, balance ses longs bras, envoie des baisers, fume parfois. « Bouge comme si tu étais en jean », a demandé le modéliste.

D’ailleurs, il a introduit le denim dans les collections de prêt-à-porter dès 1984. Et aussi des baskets. Bref, après un premier défilé timoré, Lagerfeld a décidé de « faire se retourner Chanel dans sa tombe : au moins, cela montre qu’elle est encore vivante ! » Et pour les conservateurs qui rechignent, il assène franchement au journal télévisé : « Il faut garder l’idée de Chanel, mais pour les femmes d’aujourd’hui. Ce n’est pas pour habiller les gens ivres de passéisme ou les mémés qui ne comptent pas pour la mode. »

Au bout du célèbre escalier de la rue Cambon où Gabrielle s’installait, jouant de ces miroirs qui brouillent la distinction entre fiction et réalité, après un entrelacs de couloirs, s’ouvre le studio. En ces années 1980, Karl Lagerfeld l’a fait décorer par Andrée Putman, dans des tons gris, noir et blanc. S’il est toujours écrit « Mademoiselle » sur la porte, l’atmosphère a radicalement changé. Alain Wertheimer a pris soin, avant l’arrivée de sa nouvelle recrue, de faire partir à la retraite toute une génération vieillissante de premières d’atelier et de membres de l’ancien studio.

« FAIRE DES ROBES, C’EST IMPORTANT, MAIS CE NE SONT QUE DES ROBES. ON N’EST PAS KIERKEGAARD, QUAND MÊME ! »

KARL LAGERFELD

Place à la nouvelle équipe : des autodidactes, des filles de, des amis, des amis d’amis, des fidèles en un mot. « Je veux autour de moi des gens jeunes et beaux », a réclamé le couturier. Inès de la Fressange apporte sa gaîté et son éclat, fait des suggestions comme aucun mannequin ne s’y risque jamais. Eric Wright, un grand Noir américain, est l’assistant de Karl et fait rire tout le monde avec ses « Fantastic ! » dès que ce dernier lève le petit doigt.

Le styliste Gilles Dufour, un beau garçon introduit dans la jet-set, qui a déjà travaillé avec Lagerfeld chez Chloé, dirige le studio. Sa nièce, Victoire de Castellane, est chargée des bijoux. C’est une charmante jeune fille, piquante et pleine de fantaisie. Arrière-petite-fille de Boni de Castellane, célèbre dandy de la Belle Epoque, Victoire arrive tous les jours au studio avec d’extravagantes tenues, jupe de tulle façon tutu de danseuse portée avec de petits corsets achetés à Pigalle, tailleur rouge avec sur la tête des oreilles de Mickey, que Lagerfeld lui empruntera bientôt pour ses défilés.

Le réalisateur américain Francis Ford Coppola a demandé à l’actrice Carole Bouquet si elle pouvait recommander sa fille, et c’est ainsi que Sofia Coppola, 15 ans, escortée d’une garde du corps à l’allure de mannequin, fait son apparition parmi les dessins et les coupons de tissus. Au Palace, le soir, il n’est pas rare que des filles arrivent en minijupe et bustier sous une veste Chanel désormais allégée et revêtue de strass. « Le studio magique », c’est ainsi que ceux qui y travaillent l’appellent alors. « C’est bien simple : nous étions une maison désirable », souligne Victoire de Castellane.

Le défi des propriétaires

Les Wertheimer se montrent d’une confiance remarquable. « Nous n’avions aucune pression des actionnaires, nous pouvions dépenser sans compter », se souvient Gilles Dufour. Un même accessoire peut être produit en dix couleurs différentes, afin que « Karl » choisisse celui qui s’assortira le mieux à son projet de robe.

Massaro, le bottier, Lesage, le brodeur, Desrues, le parurier, tous ces artisans qui survivent grâce à la haute couture croulent sous les commandes. Lagerfeld dessine vite, beaucoup, avec une capacité inégalée à proposer vingt déclinaisons à partir d’un simple détail. Un jour, un des frères Wertheimer le met au défi d’imaginer un accessoire en s’inspirant d’une publicité pour une machine à laver découpée dans un magazine. « Il a relevé le gant, raconte Martine Cartegini, une ancienne de Chanel, dans ses Mémoires (Les Coulisses de la haute couture, Hugo Doc, 2015). Il a repris le principe du hublot du lave-linge et a conçu une ligne de boutons en tweed recouverts de plexiglas ! »

Dans les ateliers, les ouvrières ont vite constaté que « Monsieur Lagerfeld » connaît parfaitement son métier. C’est l’une des forces du couturier d’être resté un artisan et un formidable dessinateur. Ses croquis sont précis, montrant bien les découpes, la longueur d’un dos, le détail d’une emmanchure. Lorsqu’il vient pour l’essayage, il fait asseoir la première d’atelier pour qu’elle donne son avis. Il maîtrise le vocabulaire de ces ouvrières ultra-qualifiées, souvent venues de province, il connaît aussi les chansons et les superstitions des ateliers. Il met un point d’honneur à dessiner lui-même les chapeaux des Catherinettes en fonction de leurs goûts, de leur personnalité, puis à les faire confectionner par Pierre Debard, chapelier chez Michel, le plus grand modiste de Paris.

Après la mort de Gabrielle Chanel, en 1971 au Ritz, une ombre de dévotion s’était abattue sur le siège de la rue Cambon. « C’était comme un sanctuaire, note Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, directrice des relations publiques. Après mes années chez Cardin, j’avais eu l’impression de pénétrer dans une banque protestante. » Soudain, la voici qui croule sous les demandes. Karl Lagerfeld n’est pas seulement un couturier créatif, c’est aussi un exceptionnel communicant. Jamais il ne s’est pris pour un artiste. « Faire des robes, c’est important, mais ce ne sont que des robes, dit-il. On n’est pas Kierkegaard, quand même ! » Il recherche le succès plus que la postérité. « Il faut se demander pourquoi les gens aiment. Etre opportuniste jusqu’au bout », répète-t-il sans cesse à ses disciples du « studio magique ».

Dans les petits papiers de la presse

Pour les journalistes, il organise des dîners chez lui – parfois deux à la suite –, envoyant une lettre personnalisée à chaque convive accompagnée d’un énorme bouquet de fleurs. Inès de la Fressange enchaîne elle aussi les déjeuners avec des VIP. Les rédacteurs de mode sont couverts de cadeaux, selon une hiérarchie indiquant leur puissance : la rédactrice en chef du Vogue américain, Diana Vreeland, puis Anna Wintour, ont le droit de choisir robes et tailleurs. Les sacs, parfums et maquillages seront pour les autres.

Il a également eu l’idée de convier des journalistes aux séances d’accessoirisation. Assises dans le studio, autour de lui, une dizaine de rédactrices de mode triées sur le volet regardent, la veille du défilé, les modèles. Lagerfeld choisit le sac, les bijoux, les chaussures et fait mine de les consulter. « C’est chic, non ? » « Ah non, pas ce foulard ! », ose l’une, et il enlève le foulard. « Ne vous y trompez pas, nuance un connaisseur de la maison. Au défilé, il y a le foulard qu’il a choisi. »

« Je veux avoir la responsabilité de la création du défilé, de la publicité et des vitrines, tout ce qui donne envie à une femme de pousser la porte. Le reste, ce n’est pas moi », avait dit Karl Lagerfeld aux frères Wertheimer. Pour « donner envie aux femmes », il habille ces filles en vue qu’on n’appelle pas encore « influenceuses ».

Gabrielle Chanel apprêtait déjà les actrices – Jeanne Moreau, Romy Schneider. Désormais, un salon spécial pour les fittings – les essayages – est réservé aux « people », un mot qui fait florès dans les années 1980 pour désigner ces célébrités qui font vendre plus sûrement qu’une publicité. En 1983, lorsque Vogue propose à Caroline de Monaco d’être la rédactrice en chef de son numéro de Noël, c’est Karl que la princesse choisit comme super-assistant : « Nous sommes partis faire des photos au Polo [de Bagatelle], à l’aube, dans ma vieille Autobianchi, raconte-t-elle. Nous sommes entrés par effraction, avons beaucoup ri et sommes devenus amis. Il était tellement plus original, et surtout plus cultivé, qu’il ne pouvait que plaire dès le premier instant. »

Une puissante aura

C’est à Monaco, justement, avenue Princesse-Grace, que Karl Lagerfeld s’est offert un appartement, quelque temps après l’élection de François Mitterrand. Entièrement décoré dans le style du groupe Memphis, cette nouvelle voie du design italien fondée en 1981, un ring posé au milieu du salon, il est le nouveau lieu de villégiature, de travail et le refuge fiscal du couturier.

« Un intérieur, c’est la projection naturelle d’une âme », disait Paul Morand. Quel est celui qui reflète Lagerfeld ? Son hôtel particulier parisien, rue de l’Université, tout en dorures, lustres à pampilles et moulures XVIIIe, ou cet appartement ultra contemporain ? A deux pas habite le photographe Helmut Newton, venu lui aussi sur le Rocher pour payer moins d’impôts. Il s’est acheté une longue-vue « pour regarder chez Karl, s’amuse-t-il auprès des journalistes, les célébrités qui y passent ».

Lagerfeld a acquis une nouvelle notoriété, une puissante aura. En 1985, au moment de renouveler son contrat, il a réclamé aux propriétaires de Chanel un million de dollars… par collection. Accepté. Plus tard, il obtiendra le départ de Kitty d’Alessio, celle qui était allée le chercher pour Chanel. Il règne seul, désormais, dans la maison des autres.

Monde Festival : Déshabillez-les ! La mode racontée par ceux qui la font. « Le Monde » organise dans le cadre du Monde Festival un débat sur les coulisses de la mode, samedi 6 octobre, de 17 h 30 à 19 heures, au Théâtre des Bouffes du Nord. Avec Simon Jacquemus, Marine Serre, Clara Cornet et Frédéric Godart. Une table ronde animée par Elvire Von Bardeleben, journaliste au « Monde ». Réservez vos places en ligne sur le site

Karl Lagerfeld, le vice et la vertu

Par Raphaëlle Bacqué - Le Monde

Les visages de Karl Lagerfeld (3/6). En 1972, le couturier allemand a un coup de foudre pour le dandy français Jacques de Bascher. Par le truchement de son amant, noceur invétéré, le styliste devient une figure de la jet-set, mais aussi l’ennemi public numéro 1 du « clan Saint Laurent ».

Sur les photos, avec sa fine moustache de dandy d’avant-guerre, ses vestes à larges revers et son foulard de soie autour du cou, Jacques de Bascher ressemble à un personnage de Proust ou d’Oscar Wilde, entre Swan et Dorian Gray.

De lui, Karl Lagerfeld affirme : « C’était le Français le plus chic que j’aie jamais vu. » Et aussi : « J’adorais Jacques, mais il était impossible. » Il est beau et chic en effet, avec toujours dans l’œil un éclair de cynisme ou de tristesse. « C’était un esprit pervers », disent ceux qui n’ont pas aimé sa trajectoire fulgurante et tragique dans les années 1970 et 1980. Les deux films consacrés à Saint Laurent n’ont retenu de lui qu’une figure d’intrigant diabolique et réduit Lagerfeld à un rôle de figurant.

Jacques de Bascher a pourtant été, dix-huit années durant, la seule histoire d’amour que l’on connaisse au couturier. Son prince noir, sa muse et son œil sur le monde de la nuit. « Le vice allié à la vertu », disait-on d’eux à l’époque dans les soirées du Palace.

Si l’on remonte le cours de l’histoire, il faut plonger en ce début d’été 1972 au Nuage, une petite boîte de nuit parisienne à peu près grande comme une salle de bain. C’est là que Karl Lagerfeld fait la connaissance de ce jeune homme de 21 ans.

Cela fait des mois que Jacques de Bascher cherche à se faire présenter au styliste. Dix fois, il a renoncé à l’aborder au Café de Flore, devant lequel il gare son solex à côté de la Bentley bleu nuit du couturier. Un soir qu’il avait emmené Philippe Heurtault, un camarade de service militaire, au Sept, cette boîte à la mode où se côtoient les figures de la nuit parisienne, il a désigné à une table un homme qui dînait parmi un groupe : « Tu vois, c’est un couturier suédois [c’est l’époque où Lagerfeld entretient le flou sur ses origines]. Bientôt, il sera l’un des plus grands créateurs et mon petit ami. »

Histoire d’amour singulière

Le soir de leur rencontre au Nuage, de Bascher a soigneusement préparé son apparition. « Lorsqu’il voulait séduire, rien n’était laissé au hasard », confie Heurtault. Il porte sur une chemise blanche des lederhosen, cette culotte de peau à bretelles tyrolienne que Karl Lagerfeld affectionne depuis l’enfance, et sur la tête un bonnet de marin français avec son pompon rouge. Rien de grotesque, au contraire, il est charmant.

Karl a 38 ans. Jamais encore il n’a rencontré un garçon dans son genre. Comme lui, Jacques est un grand lecteur de Proust, de Huysmans, mais aussi de l’histoire des Chouans, que ce petit hobereau vénère au point de s’être fait tatouer une fleur de lys sur la fesse. « Jacques de Bascher de Beaumarchais », c’est ainsi qu’il se présente depuis qu’il a rajouté à son nom celui du dramaturge français, seconde particule parfaitement usurpée. Il parle avec aisance l’anglais et l’allemand, et cela compte pour Lagerfeld, qui proclame souvent que « les gens qui ne sont pas au moins trilingues sont des ruraux ». Très beau, gentil et bien élevé. Et voilà comment débute cette histoire d’amour si singulière.

Le jeune homme ne travaille ni ne crée. « J’écris un scénario de film sur Gilles de Rais », assure-t-il. Moyennant quoi, personne n’a jamais lu plus de quelques pages de script sur l’histoire de ce compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, condamné pour hérésie, sodomie et meurtre « d’au moins cent quarante enfants ». Mais de Bascher est d’une grâce et d’une séduction à tomber à la renverse. « Le diable fait homme avec une tête de Garbo », résumera plus tard Lagerfeld.

Très vite, ce dernier lui a proposé de le loger dans une petite garçonnière, rue du Dragon. C’est un studio, entièrement rénové, avec de grands miroirs dissimulant des placards. Jacques y a accroché une photo du pape et installé ses livres, trop heureux de quitter l’appartement de ses parents, à Neuilly, et le château familial de la Berrière, près de Nantes. Lagerfeld l’habille chez le tailleur italien Cifonelli, fait réaliser à partir de ses dessins une vingtaine de chemises en crêpe de soie et lui en donne la moitié, paye ses sorties, le couvre de cadeaux. Dans le petit milieu de la mode où tout se sait, on a eu tôt fait de traduire la situation : « Il est le gigolo de Karl. »

Un œil et le goût du danger

Ce sont des années de succès pour Karl Lagerfeld. Il connaît tout Paris, est sans cesse sollicité. Tous les jours, Jacques découpe dans les magazines les articles où Karl apparaît parmi les « nouveaux créateurs ».

C’est dans Elle que Stéphane Audran repère le couturier. L’actrice voudrait qu’il l’habille pour le tournage du film Le Charme discret de la bourgeoisie, de Luis Buñuel. Bien sûr, il réclame le script. « Vous avez une scène à table, où vous êtes retournée, remarque-t-il. Je vais vous faire une robe avec trois découpes dans le dos. On ne verra que vous. » Et il dessine une sublime robe de crêpe avec trois losanges, laissant voir la peau jusqu’aux reins.

Puis c’est Claude Chabrol, le mari d’Audran, qui lui demande une robe. Stéphane doit incarner dans son prochain film une bourgeoise infidèle qui assassinera bientôt son mari. « Il faudrait une note rouge, qui symbolise le sexe et la mort », demande le cinéaste. Lagerfeld imagine une robe classique, boutonnée devant. Quand l’actrice s’assied, on aperçoit juste le petit bout d’une combinaison de soie écarlate…

« IL FALLAIT À KARL COMME UNE ÉMINENCE DE LA VIE NOCTURNE QUI REGARDE COMMENT S’HABILLENT LES GENS ET LUI RAPPORTE L’AIR DU TEMPS »

PAQUITA PAQUIN, ANCIENNE PHYSIONOMISTE DU PALACE

La force du styliste, c’est le renouvellement permanent. Il n’a pas son pareil pour observer, digérer, synthétiser et transformer un détail en une idée. Il achète chaque jour des livres par dizaines. Souvent en deux exemplaires, l’un pour sa bibliothèque, l’autre destiné à être découpé, souligné, bref à lui servir d’outil de travail. Le cinéma, la télévision, la rue lui servent pareillement de réservoir à images. Il absorbe, crée et passe au projet suivant. « Je suis une sorte de vampire. Je prends le sang des autres », explique-t-il.

Or Jacques de Bascher possède cette chose précieuse que la mode recherche ardemment : il est un concentré de son époque. La liberté, le goût pour le sexe, la danse et la drogue, il a tout, à l’excès. Une jeunesse insolente.

C’est curieux, d’ailleurs, comme ce noceur symbolise ces années 1970 libertaires et affranchies, alors qu’il vibre aux discours de Charles Maurras et de l’Action française, se dit royaliste et franchement réac. Mais il a un œil, de l’intelligence et le goût du danger. Il sort tous les soirs, émerge à 14 heures pour aller au cinéma, s’arrête sur le chemin du retour dans un café pour jouer au flipper.

Lorsqu’il retrouve Lagerfeld en fin d’après-midi, il a toujours une histoire, un geste, une remarque dont le styliste se nourrit, d’autant que lui-même s’abstient de sortir la nuit. « Il lui fallait comme une éminence de la vie nocturne qui regarde comment s’habillent les gens et lui rapporte l’air du temps », observe l’ancienne physionomiste du Palace, Paquita Paquin.

Organiser les distractions

De Bascher admire Lagerfeld, sans aucun doute, mais il n’est jamais tout à fait sûr de son empire sur ce mentor dont il dépend financièrement pour tout. Ses sorties, la Rolls qu’il veut emprunter et que Lagerfeld lui refuse, la machine à écrire IBM à boule que Karl ne veut pas lui acheter. Alors, pour rétablir l’équilibre dans ce couple inégalitaire, il multiplie les conquêtes masculines et, pour épater ou se rassurer, enregistre le couturier ou, lorsque celui-ci lui téléphone chez lui, passe l’écouteur à son amant du moment.

Sous l’influence de Jacques, Karl a racheté, dans le Morbihan, le château de Penhoët, bientôt rebaptisé Grandchamps. Cette belle demeure « a bien plus à voir avec un hôtel particulier de la rue de Varenne qu’un château breton », juge le couturier, qui a demandé à Patrick Hourcade, un ancien étudiant en histoire de l’art travaillant à Vogue, de l’aider à le décorer.

Jacques se charge d’y planifier les week-ends, de lancer des virées en Rolls et des pique-niques de luxe sur la plage. D’organiser les distractions de son mécène, au fond. « Il aurait aimé avoir une part plus importante dans la réussite de Karl », confie son ami Philippe Heurtault. Mais que pourrait-il bien accomplir, ce joli garçon qui ne semble rien savoir faire d’autre que de s’amuser ?

« Le travail de Jacques, c’est d’être Jacques », a compris Florentine Pabst, une journaliste hambourgeoise devenue l’amie du couple. Il se prépare longuement avant chaque sortie. Puis s’arrange pour dévaster ce bel arrangement.

Les années 1970 s’autorisent toutes les drogues. Si Karl Lagerfeld ne boit que du Coca-Cola, Jacques, dès le réveil, sniffe une ligne de cocaïne et boit du Chivas au goulot. Tout le contraire de Lagerfeld, toujours en train de dessiner chez lui, en robe de chambre piquée blanc, pour Fendi, Chloé et les multiples marques qui l’emploient en free-lance.

L’amant interdit

Un soir, Jacques croise Diane de Beauvau-Craon, descendante d’une des plus illustres familles françaises, apparentée aux comtes d’Anjou et aux ducs de Lorraine. Le genre princesse déjantée. Avec ses cheveux coupés ras à l’âge de 15 ans et sa silhouette androgyne, elle a toujours l’air d’un infernal jeune homme, dingue et drôle, oisive comme Jacques et défoncée comme lui. Cette « fille à pédés », comme elle se qualifie elle-même, a fini par sortir tous les soirs avec Jacques. Il faut que Karl Lagerfeld téléphone à son père pour lui demander de « tenir sa fille » après que le duo a fait les quatre cents coups. « Ce n’est pas que Karl soit jaloux, bien qu’il soit possessif. Mais il avait peur que je fasse du mal à Jacques », dit-elle aujourd’hui.

C’est le désœuvrement qui est dangereux. Jacques de Bascher a le sens des transgressions vénéneuses. « Perturbateur en diable, il est doué pour organiser le chaos », écrit Marie Ottavi dans le beau livre qu’elle lui a consacré (Jacques de Bascher, dandy de l’ombre, Séguier, 2017). Au Sept dînent souvent, à des tables voisines, la bande de Saint Laurent et celle de Lagerfeld. Jacques est au bar et contemple les coteries de son regard faussement détaché. Tout de même, l’homme sur lequel il jette son dévolu, à la fin 1973, est le seul amant interdit : Yves Saint Laurent.

Cela pourrait être un vaudeville moderne. D’abord clandestine, la liaison dans laquelle il s’engage avec Saint Laurent secoue pourtant le petit monde de la mode bien plus qu’il ne l’aurait souhaité. Aime-t-il sa nouvelle conquête ? Rien n’est moins certain. Mais il est flatté. Il l’enregistre, lui aussi, et raconte à ses proches son érotisme masochiste pour se faire mousser. Le grand couturier ne dessine plus, ou alors il dessine de Bascher vêtu de ses blouses de soie imaginées pour lui par Lagerfeld. Etrange mise en abyme… Jacques cherchait une passade, c’est une passion qui lui est tombée sur les bras. Yves le couvre de fleurs, le bombarde de lettres et se consume dans cette histoire.

La guerre des clans

Il plane cependant deux ombres au-dessus de leur lit. Car Pierre Bergé s’est mis en tête que de Bascher est le bras armé par lequel Karl Lagerfeld voudrait détruire son rival. Depuis leurs années de jeunesse où ils étaient amis, Lagerfeld et Saint Laurent se sont éloignés. Il y a, d’un côté, la jalousie sourde et bien masquée de Lagerfeld, et de l’autre, l’arrogant sentiment de supériorité affiché par… Pierre Bergé. Mais enfin, les deux clans se fréquentaient. Désormais, c’est la guerre.

« CE N’EST PAS QUE KARL SOIT JALOUX, BIEN QU’IL SOIT POSSESSIF. MAIS IL AVAIT PEUR QUE JE FASSE DU MAL À JACQUES »

DIANE DE BEAUVAU-CRAON, ARISTOCRATE DÉJANTÉE

« Jamais Jacques n’aurait quitté Karl pour Yves, tout simplement parce qu’il y avait 36 000 Yves dans sa vie », soutient Diane de Beauvau-Craon. Mais Saint Laurent ? Peut-il abandonner ses dessins, ses robes, ses défilés sublimes ? Voilà ce que craint Pierre Bergé. « Si les mouches tournent autour de la lampe et si elles se brûlent, ce n’est pas ma faute », chantonne Jacques, comme Marlène Dietrich dans L’Ange bleu.

Au début, il en rit avec ses amis. Ex-amant de De Bascher, l’écrivain Yves Navarre joue toujours la même plaisanterie : il téléphone à Jacques, et, jouant sur la similitude des prénoms, imite la voix traînante du couturier. « Allô ? C’est Yves… » « Arrête, tu m’as fait peur ! » Jacques s’avoue débordé par l’amour dévorant de son amant.

Cette passion qui dévore Saint Laurent est un danger pour la maison patiemment édifiée avec Bergé. Après de vaines scènes et des menaces, ce dernier appelle un jour l’amant maléfique et lui pose un ultimatum : s’il ne quitte pas le couturier, il lui arrivera malheur… Terrifié, convaincu que Bergé a dépêché des tueurs pour l’assassiner, de Bascher ne répond plus aux appels désespérés de Saint Laurent. Mais il a remis les lettres d’Yves à Lagerfeld. Le divorce entre les deux clans est consommé.

Longtemps, Pierre Bergé rendra de Bascher responsable de tous les maux : leur séparation en 1976, la chute de Saint Laurent dans l’enfer de la drogue et la dépression. « J. de B. n’a été qu’un prétexte, a-t-il fini par écrire dans ses Lettres à Yves, en 2009, l’occasion que tu cherchais et qui s’est présentée. »

« Tomber en beauté »

Un tel incident pourrait avoir des conséquences graves pour Jacques de Bascher. Certes, il est jeune, beau, mais « c’est Karl qui tirait les ficelles », souligne Diane de Beauvau-Craon. Dans le milieu de la mode, la plupart ont été sommés de choisir entre les deux clans. On ne peut plus, désormais, être ami de Lagerfeld ET de Saint Laurent.

Mais Karl Lagerfeld parvient à ne pas perdre sa position. Est-ce un message à destination de son protégé ? « Je ne tombe jamais amoureux, je suis seulement amoureux de mon travail, se contente-t-il de souligner, en 1975, dans Interview, la revue d’Andy Warhol. Le magazine publie aussi des photos de sa chambre à coucher, place Saint-Sulpice, un immense lit recouvert de tissu bordeaux avec une plinthe en métal qu’il a lui-même dessinée, assorties de son commentaire : « Ce genre de lit a été conçu pour les êtres solitaires. Si vous considérez la pièce dans son ensemble, vous penserez à tout sauf au sexe, parce que c’est la chambre la plus asexuée qui soit. Et j’adore les chambres asexuées. »

Cette année-là, la société de cosmétiques Elizabeth Arden a signé un avantageux contrat avec Chloé pour le lancement d’un nouveau parfum qui portera le nom de la griffe. Cette fois, Gabrielle Aghion et Jacques Lenoir, les propriétaires de Chloé, ont accepté que Karl soit associé aux profits, non pas du prêt-à-porter, dont il est pourtant le directeur artistique, mais de la nouvelle fragrance. Pour son lancement, une tournée aux Etats-Unis a été prévue. Il part avec Jacques de Bascher, de Los Angeles à New York. En somme, leur couple a pris un tour plus professionnel.

Le reporter d’Interview, André Leon Talley, qui deviendra bientôt l’un des éditeurs du Vogue américain, impressionné par leur duo, interroge aussi Jacques de Bascher. Il lui demande si l’on pourrait considérer leur mode de vie comme décadent. « Aux Etats-Unis, la décadence a des connotations de camelote, de pornographie, de saleté, répond Jacques. Décadent, c’est tout autre chose, c’est une façon de tomber en beauté. »

Nouveau look, nouveaux amis

Lagerfeld s’est inventé un nouveau look. Avec ses pantalons de flanelle à revers, ses over-blouses de soie, son monocle et sa barbe, « on dirait un baron allemand dans un film érotique », s’amuse le photographe Helmut Newton, qui saisit son portrait. On se moque bien un peu de lui et de ce monocle qui tombe sans cesse dans son assiette. Mais enfin, il a un style et lorsqu’il fait visiter son appartement de la place Saint-Sulpice, avec Jacques en ensemble de lin crème, il faut bien admettre que le duo fait de l’effet.

« JACQUES SORTAIT AVEC, DANS LA POCHE DE SA VESTE, UNE BOUTEILLE DE COCA-COLA REMPLIE DE COCAÏNE, QU’IL ASPIRAIT AVEC UNE PAILLE »

PHILIPPE HEURTAULT, SON AMI DU SERVICE MILITAIRE