Reportage : « Ce 9 novembre 1989, un morceau du mur de Berlin est tombé… » Récit d’une nuit d’allégresse

Par Henri de Bresson, envoyé spécial à Berlin

Archives. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, notre envoyé spécial assistait à ce moment historique d’ouverture des points de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.

[A l’occasion du trentième anniversaire de la chute du Mur de Berlin, nous republions le reportage de notre envoyé spécial Henri de Bresson, paru dans Le Monde du 11 novembre 1989.]

Un morceau du mur de Berlin est tombé cette nuit. Des milliers de Berlinois et d’Allemands de l’Est ont franchi, aux premières heures du vendredi 10 novembre, les divers points de passage entre les deux parties de la ville pour se rendre quelques heures à Berlin-Ouest, où leur arrivée a suscité une gigantesque fête dans le centre-ville et aux abords du mur.

Le conseil des ministres est-allemand avait annoncé, jeudi soir, que tout citoyen de RDA pourrait dorénavant emprunter les points de passage le long de la frontière interallemande et, à Berlin, sur simple présentation d’un visa délivré à la demande dans les commissariats de police.

En attendant l’ouverture des bureaux, le 10 novembre à 8 heures du matin, la police avait reçu l’ordre de laisser passer à partir de minuit toutes les personnes munies d’une carte d’identité à tous les points de passage entre les deux Berlins.

Annoncée en début de soirée, presque en incidente, à l’issue d’une conférence de presse sur les travaux en cours du comité central du Parti communiste est-allemand, la nouvelle s’était répandue comme une traînée de poudre des deux côtés du mur. Vers 23 heures, des petits groupes, beaucoup de jeunes surtout, ont commencé, côté Est, à converger vers les points de passage, histoire de tâter le terrain.

Queues interminables de Trabant et de Wartburg

Les grilles étaient encore fermées, mais les policiers de faction, avec une bonhomie qu’on ne leur connaissait pas, confirmaient que la frontière serait ouverte après minuit…

A l’heure prescrite, sur simple présentation du livret d’identité bleu, chacun pouvait franchir sans plus de formalité la ligne de démarcation. Pour qui a connu les couloirs du Check Point Charlie, les longs moments d’attente, les fouilles, l’air renfrogné des « Vopos » de service, il y avait quelque chose de totalement irréel. Tous les passages étaient envahis de centaines de personnes attendant sagement leur tour, de queues interminables de voitures Trabant et autres Wartburg de fabrication locale.

Débordés par le nombre, les policiers se contentaient de faire passer les gens par paquets, sans même, la plupart du temps, jeter un œil sur les documents. « Il faut bien qu’il y ait un peu de changement là aussi », s’exclamait un officier rigolard au Check Point.

La plupart des gens ne comprenaient pas encore très bien ce qui leur arrivait, mais sans aucun doute, ils voulaient être là pour ne pas rater ce moment d’histoire. « La seule fois que je suis allée à Berlin, c’était avant le mur », se souvenait une élégante dame qui sortait d’une assemblée générale consacrée aux réformes de l’enseignement.

Des badauds, venus par curiosité assister au remue-ménage, retournaient prestement chez eux chercher leur pièce d’identité pour se joindre aux autres. Les premiers à revenir encourageaient à les imiter ceux qui se demandaient encore ce que tout cela signifiait et s’il n’y avait pas de risque. Certains s’interrogeaient : ne feraient-ils pas mieux de profiter de l’aubaine pour ne pas rentrer à l’Est ?

Quelques-uns étaient d’ailleurs bien décidés à ne pas le faire, comme ce couple avec un enfant, parti en catimini avec une petite valise à la main. Mais, pour la plupart, c’était seulement l’occasion d’aller faire un petit tour « en face », d’accomplir un rêve, une obsession de toujours : l’interdit devenait palpable.

Escalade du mur

A peine sorti des chicanes, on tombait sur des centaines d’autres Berlinois, ceux d’en face, venus fêter ces retrouvailles. Ils se bousculaient sur la ligne de démarcation en masse compacte, mouvante, bruyante, et contenue avec difficulté cette fois par les gardes-frontières est-allemands. Il fallait se frayer un chemin à travers des dizaines de mains avides de toucher, de palper les arrivants. A la porte de Brandebourg, lieu de rencontre symbolique entre les deux Berlins, où l’avenue Unter-den-Linden se prolonge par l’avenue du 17-Juin qui commémore le soulèvement de 1953 contre le régime communiste, des centaines de personnes s’étaient massées, là aussi, en attente.

BERLIN-OUEST A ÉTÉ TOUTE LA NUIT À LA FÊTE, ET LE SÉNAT DE LA VILLE A MÊME SIÉGÉ EN URGENCE AUX PETITES HEURES DU JOUR POUR DÉLIBÉRER. EN FAIT, IL N’Y AVAIT PAS GRAND-CHOSE À DIRE.

Le passage de la fameuse porte était toujours fermé comme depuis vingt-huit ans, mais le mur, ce soir-là, avait perdu de sa consistance. Des dizaines de personnes en profiteront dans la nuit pour l’escalader à cet endroit et aller faire un tour… à l’Est.

Berlin-Ouest a été toute la nuit à la fête, et le Sénat de la ville a même siégé en urgence aux petites heures du jour pour délibérer. En fait, il n’y avait pas grand-chose à dire. On a seulement décidé d’accroître, pour les jours à venir, le nombre des autobus qui circulent entre les divers points de passage vers le centre-ville, en prévision d’un nouvel afflux. Mais on ne peut pas laisser l’Histoire se faire sans délibérations.

Un calme trompeur

Rendez-vous au Kurfurstendamm. Une fois passé le comité d’accueil des Berlinois de l’Ouest, il fallait bien aller quelque part ! Pour beaucoup, sans un pfennig ouest-allemand en poche, la balade n’a guère dépassé les alentours du mur : les quartiers un peu glauques où les bistrots ouverts sont rares à cette heure de la nuit. Au Check Point, le Musée du mur, qui retrace les exploits de tous ceux qui ont tenté de le franchir par tous les moyens possibles depuis 1961, était fermé.

PLUS PÉTARADANTES QUE JAMAIS, LES TRABANT À DEUX TEMPS QUE L’ON COMMENCE À BIEN CONNAÎTRE MAINTENANT EN RFA APRÈS LEURS CAMPAGNES DE HONGRIE ET DE TCHÉCOSLOVAQUIE, ÉTAIENT UNE FOIS ENCORE À L’HONNEUR.

Mais les deux cafés qui l’entourent, pleins à craquer, faisaient des heures supplémentaires. Pour les autres, quoi de plus naturel, surtout lorsqu’on n’a encore jamais mis les pieds à Berlin-Ouest, que de se retrouver sur le Kudamm, le grand boulevard de la ville bien vite bloqué en tous sens par des milliers de Berlinois qui trinquaient à même la rue au champagne.

Plus pétaradantes que jamais, les Trabant à deux temps que l’on commence à bien connaître maintenant en RFA après leurs campagnes de Hongrie et de Tchécoslovaquie, étaient une fois encore à l’honneur. L’arrivée de chaque voiture déclenchait des tonnerres d’applaudissements et de klaxons. Berlin-Ouest était bruyamment en fête, avec tous ses restaurants fast-food déployés, ses vitrines opulentes et ses cafés clinquants.

Berlin-Est, et ses maigres éclairages, donnait au petit matin, au moment du retour, une curieuse impression de calme trompeur. On y entrait d’ailleurs comme dans un moulin, dans ce sens-là aussi.

Visas de départ définitif

La totale liberté de déplacements qui a prévalu durant cette nuit folle était limitée jusqu’à 8 heures du matin. Vendredi, les Allemands de l’Est pouvaient continuer à se rendre comme ils le voulaient à l’Ouest, mais il leur fallait préalablement se procurer une autorisation délivrée par un poste de police. Selon le communiqué du conseil des ministres, cette autorisation est désormais possible à obtenir dans un « bref délai », sans présenter de justification.

Pour ce qui est des candidats à l’émigration, le gouvernement a précisé que les services des visas et de l’enregistrement dans les commissariats de quartier ont reçu pour instructions de distribuer « immédiatement » les visas de départ définitif, sans qu’il soit besoin, là non plus, de remplir les conditions habituelles. Cette quasi-libération des possibilités de voyage à l’étranger devrait voir dans les jours et les semaines qui viennent de nombreux Allemands de l’Est profiter de l’occasion pour se rendre non seulement à Berlin-Ouest, mais également dans d’autres villes ouest-allemandes. Des villes qui avaient toujours eu des relations traditionnelles dans l’Histoire étaient séparées jusque-là par le rideau de fer.

Cette liberté nouvelle est valable en principe jusqu’à l’entrée en vigueur de la future législation sur les voyages à l’étranger que le gouvernement s’est engagé à présenter au Parlement d’ici la fin de l’année. On voit mal cependant comment celui-ci pourrait revenir en arrière.

Dix mille personnes par jour

Lundi dernier, le gouvernement de M. Willi Stoph, qui entre-temps a démissionné, avait rendu public un avant-projet de loi qui autorisait encore l’administration à s’accorder un délai de réflexion pour délivrer les visas de sortie et limitait à trente jours la période annuelle de séjour en dehors des frontières. Ce projet, qui aurait satisfait n’importe qui il y a seulement six mois, avait suscité aussitôt des hurlements et fait dire qu’une fois de plus, les dirigeants de ce régime n’étaient capables de prendre que des demi-mesures ; toujours à courir après leur crédibilité, les responsables se sont rendu compte, apparemment, qu’il ne servirait à rien de tergiverser davantage…

Depuis vendredi dernier, tous les Allemands de l’Est qui le désiraient pouvaient librement gagner la RFA par la frontière tchécoslovaque, avec une simple pièce d’identité. Ils ne s’en sont pas privés : près de dix mille personnes par jour arrivent, depuis, en Bavière par cette « filière ».

IL ÉTAIT TROP TÔT VENDREDI MATIN POUR SAVOIR SI BEAUCOUP DE GENS EN AURONT PROFITÉ POUR PARTIR. ON LE SAURA SEULEMENT DANS LES JOURS QUI VIENNENT.

Berlin-Est avait dû se résoudre à cette solution pour ne pas maintenir plus longtemps le blocage de la frontière avec la Tchécoslovaquie, et ne pas voir se renouveler les scènes de panique qui s’étaient produites à l’ambassade de RFA à Prague en septembre et octobre.

La décision d’aujourd’hui en est une suite logique et d’ailleurs officiellement justifiée par le désir de ne pas embarrasser des pays tiers avec les problèmes de la RDA. Le gouvernement n’avait pas vraiment d’autre choix et il devrait en empocher quelques bénéfices politiques. L’ouverture totale de la frontière jeudi comportait un risque limité. Il était trop tôt vendredi matin pour savoir si beaucoup de gens en auront profité pour partir. On le saura seulement dans les jours qui viennent.

A l’inverse, la mesure devrait avoir un effet psychologique important. Pour la première fois depuis ces dernières semaines, le régime est-allemand apporte ainsi la preuve qu’il est prêt à aller concrètement de l’avant sur une question qui préoccupe depuis toujours la population.

La décision du gouvernement a aussi le mérite de placer les Allemands de l’Ouest et les Occidentaux devant leurs propres responsabilités. Les appels lancés jeudi soir aux Allemands de l’Est par M. Wolfgang Schäuble, ministre d’Etat à la chancellerie ouest-allemande, pour leur demander de bien peser leur décision avant de quitter la RDA montrent que l’on commence à Bonn aussi à s’inquiéter de la situation créée par la persistance d’un nombre important de départs à l’Ouest.

Kimi Ishikawa , photographe

Kimi Ishikawa , photographe, a raconté l'histoire d'une femme qui avait saisi son appareil photo lorsqu'elle avait vu une femme étrange ressemblant à un lionceau. Il n'y a aucune raison pour la capturer. Tout ce que nous voulons faire comme des animaux.

Voir plus de travail de Kimi

https://www.instagram.com/kimimikawa/

BRESIL : « Je sors sans haine » : l’ancien président brésilien Lula libre après un an et demi en prison

La justice a autorisé, vendredi, la libération de l’ex-chef de l’Etat, qui était sous les verrous depuis avril 2018 pour corruption.

Et soudain, Lula sort. Il passe une grille, fait quelques pas. Le sourire est timide. Le regard un peu perdu. Vite, on l’entoure, on l’acclame, on l’embrasse. Il se retrouve. S’arrête. Lève le poing. « Lula Livre ! Lula Livre ! », chante la petite foule habillée en rouge, qui l’attend depuis des heures, à la sortie du siège de la police fédérale de Curitiba. Dans la voix des partisans de l’ancien président, on le sent, ce n’est déjà plus une revendication ou un slogan. « Lula livre », est devenue une affirmation. Un cri de victoire.

Il est un peu plus de 17 h 30, et Lula est sorti de prison, après un an et demi passé derrière les barreaux. Tout est allé si vite, dans ce Brésil dribbleur comme aucun, capable d’interminables replis comme d’inimitables accélérations, d’échappées par les belles par les latérales. Il y a moins de 24 heures, le Tribunal suprême du pays déclarait que nul ne pouvait être emprisonné au Brésil avant l’épuisement de l’ensemble de ses recours, pavant la voie pour la libération de l’ancien président. Le reste, ce vendredi 8 novembre, s’est passé comme une lettre à la poste : il a suffi aux avocats, en début d’après-midi, de déposer une demande auprès de la juge locale, qui n’a pas cherché à lutter. En quelques heures, Lula était dehors. Libre, donc.

A toute vitesse, dans la journée, les militants du parti des travailleurs (PT) de Lula ont monté une scène, face à la prison. Là se croisent les visages de la vie de l’ancien métallo devenu président : syndicalistes à casquette rouge, professeurs d’université en chemise blanche bien repassée, jeunes gauchistes barbus, caciques indiens en coiffe traditionnelle… Tous venus l’embrasser. A peine sorti, sans attendre, face à la foule, Lula s’empare du micro. Ça se voit : l’homme a une fringale d’estrade. 580 jours sans scène, sans applaudissements, sans public, ça a dû être un supplice pour cet acteur politique sans pareil, peut-être le plus grand de l’histoire du Brésil.

Un Lula offensif sorti de prison

« Rien ne peut me vaincre ! », lance Lula, qui commence par remercier la « vigilia », ce groupe de quelques centaines de fidèles, qui a organisé un campement de fortune face à sa prison. « Vous avez apporté l’énergie démocratique dont j’avais besoin pour résister », poursuit-il, ému, embrassant même sous les vivats sa nouvelle amoureuse, Rosângela da Silva, dite « Janja », sociologue et militante du PT. « J’ai réussi la prouesse d’être emprisonné et de me trouver une amoureuse ! », plaisante l’ex-président. Lula rigole. La foule s’amuse. Les pétards éclatent. Les poings se lèvent, se rouvrent, l’index et le pouce déplié en forme de « L », comme signe de ralliement.

Mais vite, le ton se fait offensif. Le visage se ferme. L’ex-président tonne « cette vilenie et cette crapulerie du côté pourri de l’Etat brésilien », contre ce « gang et cette bande mafieux », c’est-à-dire la justice, la police et les médias, qui ont osé le mettre en prison et « tenté de criminaliser la gauche, le PT et Lula » lui-même. « Je sors sans haine, car à 74 ans, il n’y a de place que pour l’amour dans mon cœur », affirme Lula. Faut-il le croire ? Car de toute évidence, c’est bien un Lula en mode combat, vêtu symboliquement de noir, prêt à en découdre qui est sorti de prison. Un Lula offensif, « guerrier du peuple brésilien », comme le surnomment ses partisans.

18 h 10, fin du discours. Seize minutes seulement. Les poings se baissent. Tant pis pour le chronomètre : la gauche brésilienne est à la fête. Elle en a trop avalé des couleuvres, elle en a trop subi des défaites, depuis la destitution de Dilma Rousseff jusqu’à l’élection de Jair Bolsonaro, pour ne pas célébrer, rien qu’un peu. « La libération de Lula, c’est une première victoire ! », se félicite Taliria Petrone, députée du Parti socialisme et liberté (PSOL), un parti concurrent du PT et critique de Lula. « C’est un événement qui peut amener la gauche à se réunir contre l’extrême droite, pour élaborer un nouveau projet de société. » Après la victoire de la gauche aux élections en Argentine et les manifestations monstres contre le gouvernement de droite au Chili, « tout cela pourrait marquer le début d’un printemps latino-américain ! », rêve déjà la jeune parlementaire, âgée de 34 ans.

Un Jair Bolsonaro resté silencieux

Mais au Brésil, tout le monde est loin de se réjouir. Car Lula divise. Il suscite l’amour autant qu’une haine viscérale. « Lula libre, c’est l’institutionnalisation de l’impunité », enrage ainsi le député Marco Feliciano, pasteur évangélique et membre de la majorité, estimant que le Tribunal suprême a commis rien de moins qu’un « homicide » contre « le peuple brésilien ». « Aujourd’hui est un jour très triste pour qui travaille et qui est honnête dans ce pays », a réagi sur les réseaux sociaux Eduardo Bolsonaro, parlementaire et fils du président. « Vous qui célébrez la liberté de Lula, vous célébrez aussi la libération des voleurs, des assassins, des pédophiles et des violeurs », pouvait-on aussi lire sur des « posts » ultraviolents de la twittosphère d’extrême droite.

Et Jair Bolsonaro, dans tout cela ? Le locataire de l’Alvorada (la résidence présidentielle à Brasilia) est resté ce vendredi inhabituellement silencieux, évitant les commentaires comme les journalistes. Paradoxalement, « la sortie de Lula de prison pourrait être une opportunité pour lui, analyse Eduardo Mello, politologue à la Fondation Getulio Vargas (FGV). Avec Lula en scène, Bolsonaro dispose d’un ennemi clair, identifié. Cela peut réveiller les sentiments anti-PT et anti-Lula d’une partie de la population, repolariser la société, et faire revenir dans son giron des électeurs qui s’étaient éloignés de lui ces dix derniers mois. »

A Curitiba, face à la prison, les partisans de Lula rêvent de construire un monument, en hommage à l’ancien « prisonnier politique », histoire d’acter qu’une page s’est définitivement tournée. Et pourtant : Lula n’est « que » libre. Condamné en seconde instance, il n’est ni blanchi ni innocenté et pourrait très bien un jour retourner derrière les barreaux, si ses recours sont rejetés. Une demi-douzaine d’affaires pendent d’ailleurs par ailleurs au nez de l’ancien président. En vertu de la loi dite « ficha limpa », il ne peut enfin occuper de charge publique ni être candidat à aucune élection, et surtout pas au scrutin présidentiel de 2022.

Mais Lula, c’est une évidence, ne s’arrêtera pas. Ce samedi, il devait se rendre pour un grand meeting au siège du syndicat des métallurgistes de Sao Bernardo do Campo, près de Sao Paulo, là même où le 7 avril 2018 il s’était rendu à la police, après plusieurs jours de résistance. Là, dans ce triangle mythique de l’ABC, cœur industriel et syndicaliste du Brésil, il sera auprès des siens, tel un prêtre en son église. Et ensuite ? Nul ne sait trop encore. Pourrait-il déménager dans Nordeste, bastion de la gauche ? Prendre la tête d’une « caravane » et faire le tour du pays ? Quitter le pays et aller en Argentine, assister à l’investiture d’Alberto Fernández ? Une chose est sûre : éligible ou non, Lula est en campagne, micro à la main. Et l’on peut penser qu’il ne le lâchera plus.

Bruno Meyerfeld (Sao Paulo, envoyé spécial)

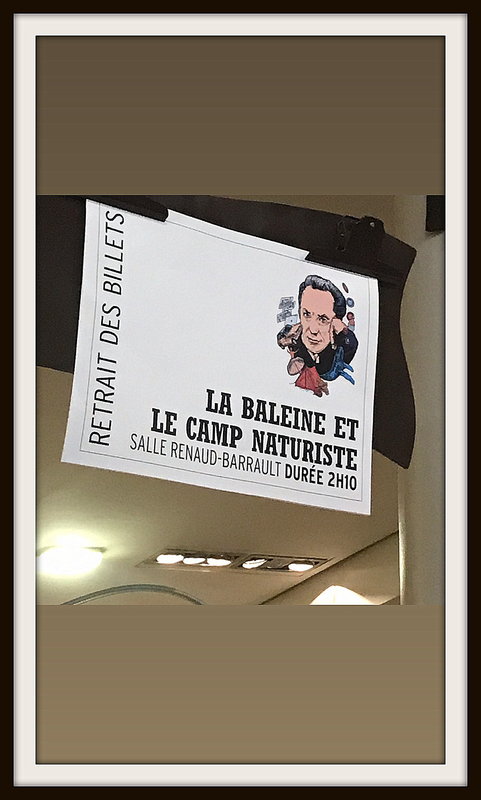

Au Théâtre du Rond-Point

SYNOPSIS

Monsieur le CRS, il y a mon mari qui pèle !

Ferdinand et Clémence se rencontrent chez Ariane. Coup de foudre au Théâtre du Soleil. Mais très vite le jeune homme tente de convaincre sa complice que son infidélité peut leur être bénéfique. Première trahison sexuelle. À son tour, elle le persuade de passer quelque temps au camp de Montalivet, paradis naturiste aux origines obscures, avec séances de gymnastique, apéros chez les voisins ou cours de planche à voile. Prix Plaisir de la SACD, Molière du meilleur comédien et Prix du théâtre de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre, Philippe Caubère refait le monde et réécrit l’histoire. Fauve, seul en scène, clown protéiforme au corps surexpressif, tragédien d’une force comique inouïe, il exulte et exalte les grandeurs et les misères de l’amour fou. Pierre Notte

Sa prouesse émerveille. Qu’un acteur porte tant de mémoire, de mots, d’insolence, de rire, d’indignations et d’idéal est un prodigieux acte de foi. Dans le théâtre, dans le monde. FABIENNE PASCAUD — TÉLÉRAMA

Comment, seul en scène, Caubère réussit-il ce miracle, nous faire voir, mieux que si on y était, la foule des nudistes aux attributs brinquebalants, et leurs ridicules ? On en pleure de rire. JEAN-LUC PORQUET — LE CANARD ENCHAÎNÉ

De Hongkong à Santiago, une contestation mondialisée

Par Nicolas Bourcier

Malaise profond, ralentissement économique, creusement des inégalités, corruption, écrasement des classes moyennes, jeunesse sans avenir, marginalisation politique…, le monde est en proie à une flambée de mouvements contestataires

Alger, Beyrouth, Bagdad, Hongkong, Khartoum, Santiago : une flambée de protestations embrase le monde depuis plusieurs mois. Au Chili, l’étincelle est venue mi-octobre d’une mesure visant à augmenter le prix du ticket de métro dans la capitale. Au Liban, c’est une taxe sur les appels WhatsApp qui a mis le feu aux poudres le 17 octobre. Le Soudan, lui, a connu durant huit mois à partir de la fin décembre 2018 une mobilisation aussi spectaculaire qu’inédite à la suite de l’augmentation du prix du pain. Pendant la première moitié du mois d’octobre en Equateur, à l’instar des « gilets jaunes » en France, c’était l’essence. Comme si la planète était soudainement en proie à des convulsions multiples, oscillant entre les mouvements de protestations collectives, l’intransigeance ou le sauve-qui-peut des dirigeants.

Différentes mesures touchant directement au coût de la vie, et d’apparence souvent dérisoire, ont ainsi provoqué de véritables ondes de choc, caractéristiques de l’effet papillon, libérant une colère populaire contre des élites politiques allègrement brocardées dans les cortèges. Les rues et les places sont occupées. Les poings levés. Autant d’explosions sociales venues s’ajouter à la déferlante de manifestations aux causes plus politiques, essentiellement autour de revendications démocratiques, comme celles survenues en Bolivie, en Catalogne, en Russie, en Algérie, au Nicaragua, au Venezuela ou encore au Kazakhstan. « L’ère du temps est chagrine », disait déjà l’année dernière, dans un entretien au Monde, le philosophe Michel Serres.

Des tendances de fond

A première vue, la contagion d’une ville ou d’un pays à l’autre s’est effectuée en ordre de bataille aléatoire, sans logique apparente. Les contingences sont différentes, les contextes nationaux éminemment singuliers. Il n’empêche. Certains observateurs ont d’abord décelé des fils rouges, ou plutôt un bruit de fond récurrent. A Hongkong, les mouvements de désobéissance civile et prodémocratie, apparus en juin et qui durent depuis vingt-deux semaines dans cette cité davantage connue pour être le berceau du capitalisme chinois et un modèle de relations policés, sont devenus une sorte de « référence » en matière de lutte globale et de revendications aussi bien économiques que politiques.

Des techniques de manifestations ont été partagées. Des contacts se sont noués à travers les réseaux sociaux. Ici, les « gilets jaunes » de la petite ville de Commercy, dans la Meuse, ont reçu des messages de soutien de Hongkongais. Sur place, certains d’entre eux ont reçu à leur tour des remerciements de la part de manifestants chiliens. Et quand les Catalans sont allés bloquer l’aéroport de Barcelone le 14 octobre, ils ont affirmé s’inspirer des méthodes de Hongkong. Qui en retour a vu s’afficher, par solidarité, le 24 octobre, en plein centre-ville, des centaines de drapeaux catalans brandis par des manifestants pour dénoncer « le même destin tragique »…

Mais il y a plus. Pour nombre de spécialistes, des tendances de fond se sont précisées au fil des révoltes : un degré de contestation plus fort que d’habitude à l’égard des élites dans les pays en proie à une chute de légitimité de leurs institutions politiques ; une critique plus ouverte aussi de la corruption ; ainsi qu’un ressentiment diffus à l’égard d’une petite classe politique enfermée dans ses largesses alors que les jeunes générations peinent à joindre les deux bouts.

« Il y a toujours des facteurs locaux, souligne Hardy Merriman, président du Centre international sur les conflits non violents, basé à Washington. Mais un élément est commun à ces mouvements : ce profond malaise vis-à-vis des autorités qui résulte parfois d’années de griefs accumulés. Les gens ont le sentiment que leur dignité est bafouée et se rendent compte que s’ils ne fixent pas de limites aux dirigeants, les abus perdureront. Ils veulent du changement et cherchent donc d’autres formes de pouvoir afin d’imposer des transformations à un système économique et politique dont ils estiment qu’il n’est pas comptable devant le peuple. »

A la veille de l’explosion sociale au Chili, le président Sebastian Piñera, milliardaire dont la fortune s’est faite sur l’introduction des cartes de crédit dans les années 1980, avait affirmé dans un entretien au Financial Times, le 17 octobre, que son pays était un havre de stabilité en Amérique latine. « Nous sommes prêts à tout pour ne pas tomber dans le populisme et la démagogie », déclarait-il. Quelques heures plus tard, il ordonnait le déploiement de l’armée dans les rues pour tenter de contenir les manifestants. Ce à quoi l’un des ministres du gouvernement avait jugé bon d’ajouter, à propos de la hausse des tarifs des transports publics : « Si le prix du ticket de métro à l’heure de pointe augmente, levez-vous plus tôt. »

Pour Maria J. Stephan, auteure et spécialiste des mouvements de résistance civile à l’Institut de la paix aux Etats-Unis, ces mesures qui touchent directement au portefeuille (« pocketbook items ») et affectent négativement la vie quotidienne des personnes « renvoient à des problèmes plus systémiques de corruption, de mauvaise gouvernance et d’exclusion ». Selon elle, les mouvements massifs de protestation qui émergent d’un continent à l’autre portent en eux « une frustration populaire exacerbée par le statu quo ».

Très vite, les manifestants chiliens ont demandé à remettre à plat tout l’héritage non soldé de la dictature militaire, aussi bien dans le domaine économique, que politique et même juridique, à commencer par la Constitution, instaurée en 1980 sous la houlette du général Pinochet. En Algérie, où la fronde est entrée dans sa 32e semaine, c’est l’indépendance de 1962, confisquée par les militaires, que le mouvement cherche à se réapproprier. Même au Liban, dans un contexte national bien particulier, caractérisé à la fois par l’accumulation des crises, le dépassement de clivages anciens, et des mobilisations bien au-delà de la seule capitale, on espère mettre fin à l’héritage de la guerre (1975-1990).

Démocratie, dignité et justice sociale

A ces considérations historiques, s’ajoute une similitude avec les mouvements de ces dernières années. Les « printemps arabes » bien sûr, tant du point de vue de la fierté retrouvée des manifestants que de l’humour assassin qu’ils pratiquent pour briser l’image des dirigeants. Mais aussi avec les protestations survenues depuis le début des années 2010, ces manifestations qui ont mis en avant les places publiques dans leur mode de contestation. Les Occupy Wall Street au parc Zuccotti à New York (à partir de 2011) ou Gezi à Istanbul (2013), Nuit debout à la République à Paris (2016), les places Tahrir au Caire (2011), le mouvement des Indignés de la Puerta del Sol à Madrid (2011), Maïdan à Kiev (2014) ou Syntagma à Athènes (2011). Des poussées de fièvres sociales et politiques qui trouvaient leurs origines dans la phase de crise économique mondiale de 2008 et qui privilégiaient déjà une résistance civique et non violente, l’absence de porte-parole et le refus de toute récupération partisane, tout en affichant des valeurs de proue telles que la démocratie, la dignité et la justice sociale. Avec l’impression, encore, d’une forme de contagion.

De l’avis des spécialistes, la fréquence des mouvements de protestation s’est aujourd’hui nettement accélérée. « Nous vivons des temps extrêmement difficiles, tendus et controversés, insiste Maria J. Stephan. Les mobilisations de masse se produisent partout, dans les démocraties et les non-démocraties, sur un large éventail de questions et deviennent une caractéristique importante de la politique internationale. Et puis, grâce aux médias sociaux, nous les découvrons quasi en temps réel. » Une forme de caisse de résonance globale en quelque sorte à une époque où de nombreux facteurs d’incertitude convergent : le ralentissement global de l’économie, l’accroissement vertigineux des inégalités sociales et la crise de la démocratie représentative.

L’anthropologue et militant américano-colombien Arturo Escobar y voit la consécration d’un changement de cycle. Une étape où les sociétés ont l’impression d’être confrontées aux mêmes enjeux : « Les convergences entre elles deviennent une réalité, que ce soit dans les pays de type néolibéral ou plus progressistes », estime-t-il.

Maria Fantappie, analyste de l’International Crisis Group, va même plus loin : « Il ne faut pas lire ces mouvements uniquement dans le contexte d’un pays spécifique. Il faut les comprendre comme une expression d’un état de désenchantement vis-à-vis de tout un système, d’une économie néolibérale qui provoque des ravages, surtout parmi les plus jeunes. Tout est lié. »

De fait, l’autre point commun à toutes ces mobilisations est qu’elles présentent un fort aspect générationnel. « La frustration est par essence intergénérationnelle, rappelle Marie J. Stephan, mais les plus jeunes ressentent un sentiment d’urgence accru depuis que leur avenir est directement en jeu. On a vu en Algérie et à Hongkong – et certainement avec le mouvement mondial contre le changement climatique – les plus âgées, des parents et des retraités, prendre part aux soulèvements pour exprimer leur solidarité avec les jeunes. Leur sentiment d’espoir et d’urgence peut être contagieux. »

Ils en ont assez et comment d’ailleurs ne pas leur donner raison, demande Eric Fassin, sociologue et professeur à l’université de Paris-VIII. « Ils le savent, c’est leur avenir qui est en jeu, ou plutôt leur absence d’avenir. “No future” n’est plus le cri désespéré des punks, c’est le cri de ralliement d’une mobilisation qui dit en substance : “Nous n’avons plus grand-chose à perdre ; mais loin de nous résigner, nous en tirons la conséquence qu’il faut nous battre.” Il y a plus : ce n’est pas seulement la précarité qui définit un mode de vie, c’est la lutte. » Et le spécialiste de citer l’appel chilien à se mobiliser « jusqu’à ce que la vie vaille la peine d’être vécue ».

Un slogan qui fait écho à l’« Acte de naissance de la génération du 14 octobre » 2019, jour de la condamnation des indépendantistes catalans, formulé par des étudiants qui occupent la place de l’université de Barcelone : « Nous sommes la génération de la précarité. Celle qui n’a pas accès au logement, qui est victime d’un système menaçant l’existence même de notre planète. Cette génération à qui on a volé ses droits sociaux et ses droits dans le monde du travail les plus élémentaires. Celle qui a vu convertir la Méditerranée en un cimetière, et dont la vie sera pire que celle de ses pères et mères. Celle qui dit : “assez”. »

Un avenir bien incertain

Dernier fait notable, la répression ne fait pas reculer les gens mobilisés dans les rues. « C’est même souvent le contraire, poursuit Eric Fassin. Bien sûr, les “gilets jaunes” ont fini par s’épuiser ; mais au bout de combien de temps, et de combien de répression violente ? Et il est vrai qu’en Turquie, on est aujourd’hui bien loin du mouvement de révolte de Gezi de 2013 ; mais il a fallu des purges massives et une persécution judiciaire pour casser les mobilisations. » Dans beaucoup de pays, on a même plutôt l’impression que l’indignation croît, ajoute-t-il, « à mesure que les gens prennent conscience que la violence d’Etat suggère une hypocrisie des sociétés dites “démocratiques”, mais si peu soucieuses des libertés ».

Et maintenant ? Si nous assistons bien à un changement d’époque, l’avenir des insurrections sociales et leurs conséquences paraissent bien incertains. « On est dans un moment où l’on ne comprend pas comment ces mouvements des rues pourront se transformer ou transformer la politique de leur pays. C’est une question que tout le monde essaie de résoudre », admet Maria Fantappie, qui ajoute, non sans une pointe d’optimisme : « Même s’il n’y a pas encore de résultats politiques concrets, ils ont créé une atmosphère de solidarité chez les gens, un esprit de refus de certaines choses aussi. Ce qui en fait des mouvements très contagieux et susceptibles de ressurgir à tout moment. Il y a une inclinaison à l’engagement, et ça, c’est positif. »

« Termes radicaux » pour Merkel, « paroles en or » pour Moscou : les réactions aux déclarations de Macron sur l’OTAN

Le chef de l’Etat estime, dans un entretien à « The Economist » publié jeudi, que l’Alliance atlantique est dans un état de « mort cérébrale ».

Emmanuel Macron a estimé, jeudi 7 novembre, que l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) était en état de « mort cérébrale », dans un entretien à l’hebdomadaire anglais The Economist. Le président français l’explique par le désengagement américain vis-à-vis de ses alliés, notamment en Syrie, et de l’attitude de la Turquie, membre de l’Alliance atlantique – autre nom de l’OTAN. Un sommet de l’organisation aura lieu à Londres au début du mois de décembre.

Il faut « clarifier maintenant quelles sont les finalités stratégiques de l’OTAN », a affirmé le chef de l’Etat, en plaidant, comme depuis le début de son mandat, pour « muscler » l’Europe de la défense. « Vous n’avez aucune coordination de la décision stratégique des Etats-Unis avec les partenaires de l’OTAN et nous assistons à une agression menée par un autre partenaire de l’OTAN, la Turquie, dans une zone où nos intérêts sont en jeu, sans coordination, a-t-il souligné. Ce qui s’est passé est un énorme problème pour l’OTAN. »

Les « termes radicaux » de M. Macron

La chancelière Angela Merkel a rapidement commenté ces déclarations lors d’une conférence de presse à Berlin, jeudi, aux côtés du secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg. « Je ne pense pas qu’un tel jugement intempestif soit nécessaire, même si nous avons des problèmes, même si nous devons nous ressaisir », a-t-elle déclaré. Les « termes radicaux » de M. Macron ne correspondent pas à « mon point de vue au sujet de la coopération au sein de l’OTAN », a ajouté la chancelière. M. Stoltenberg a, de son côté, estimé que l’OTAN restait « forte », relevant que les Etats-Unis et l’Europe « travaillaient ensemble plus que nous ne l’avons fait depuis des décennies ».

« Ce sont des paroles en or. Sincères et qui reflètent l’essentiel. Une définition précise de l’état actuel de l’OTAN », a écrit, de son côté, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova sur sa page sur Facebook, commentant les propos sur l’OTAN de M. Macron. Le président français a, cependant, eu dans la même interview des mots sévères sur la Russie, dont le modèle n’est, selon lui, « pas soutenable ».

Enfin, le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a jugé, lors d’une conférence de presse à Leipzig (Allemagne), que l’OTAN restait « historiquement un des partenariats stratégiques les plus importants ». Il en a profité pour rappeler l’exigence de Donald Trump aux pays membres de l’Alliance de mieux « partager le fardeau » de son financement – le président américain avait lui-même qualifié l’OTAN d’organisation « obsolète » en janvier 2017.

« L’Europe a oublié qu’elle était une communauté »

Dans ce long entretien accordé à The Economist, le président français s’inquiète également de la « fragilité extraordinaire de l’Europe », qui « disparaîtra » si elle ne « se pense pas comme puissance dans ce monde ». « Je ne crois pas dramatiser les choses, j’essaye d’être lucide », souligne Emmanuel Macron qui voit trois grands risques pour l’Europe : qu’elle ait « oublié qu’elle était une communauté », le « désalignement » de la politique américaine du projet européen, et l’émergence de la puissance chinoise « qui marginalise clairement l’Europe ».

« Depuis soixante-dix ans, on a réussi un petit miracle géopolitique, historique, civilisationnel : une équation politique sans hégémonie qui permet la paix. (…) Mais il y a aujourd’hui une série de phénomènes qui nous mettent dans une situation de bord du précipice », insiste M. Macron, qui voit aussi l’Union européenne « s’épuiser sur le Brexit ».

Le président français estime d’abord que « l’Europe a oublié qu’elle était une communauté, en se pensant progressivement comme un marché, avec une téléologie qui était l’expansion ». Selon le chef de l’Etat, il s’agit là d’une « faute profonde parce qu’elle a réduit la portée politique de son projet, à partir des années 1990 ».

Deuxième danger, pour Emmanuel Macron : les Etats-Unis qui restent « notre grand allié » mais « regardent ailleurs » vers « la Chine et le continent américain ». Ce basculement a été amorcé sous Barack Obama, estime le chef de l’Etat. « Mais pour la première fois, nous avons un président américain [Donald Trump] qui ne partage pas l’idée du projet européen, et la politique américaine se désaligne de ce projet », estime-t-il.

Enfin, le rééquilibrage du monde va de pair avec l’émergence – depuis quinze ans – d’une puissance chinoise qui crée un risque de bipolarisation et marginalise clairement l’Europe. Et à ce risque de « G2 » Etats-Unis/Chine, s’ajoute « le retour de puissances autoritaires, au voisinage de l’Europe, qui nous fragilisent également très profondément », ajoute M. Macron, citant la Turquie et la Russie. En conséquence, il estime que si les Européens n’ont « pas un réveil, une prise de conscience de cette situation et une décision de s’en saisir, le risque est grand, à terme, que géopolitiquement nous disparaissions, ou en tout cas que nous ne soyons plus les maîtres de notre destin. Je le crois très profondément ».

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)