Critique - A Venise, Roman Polanski impose avec puissance son récit de l’affaire Dreyfus

Par Thomas Sotinel, Venise, envoyé spécial

Dans « J’accuse », Jean Dujardin interprète Georges Picquart, l’officier d’état-major, artisan de la révision du procès. Un film indispensable.

Roman Polanski n’était pas sur le Lido de Venise, le 30 août, pour la projection de J’accuse. Depuis son arrestation en 2009 par la police suisse à la demande des autorités judiciaires américaines, à l’occasion d’un déplacement au festival de Zurich, le réalisateur du Pianiste évite de franchir les frontières de ses deux pays, la France et Pologne.

Pendant les deux premiers jours de cette 76e Mostra de Venise, le bruit du débat autour de la présence de J’accuse en compétition avait couvert les autres conversations. Après avoir déclaré qu’elle ne souhaitait pas « célébrer » Roman Polanski, condamné pour détournement de mineure et toujours accusé de viol par les tribunaux californiens, la présidente du jury, la cinéaste argentine Lucrecia Martel, a dû publier un communiqué dans lequel elle se défendait de toute partialité à l’encontre du film.

Dans le journal professionnel hollywoodien Variety, le coproducteur italien du film Luca Barbareschi avait évoqué le retrait du film face à l’hostilité de la présidente. L’une des questions posées par l’écrivain Pascal Bruckner à Roman Polanski dans le dossier de presse de J’accuse, publié à l’occasion du festival, n’était pas non plus de nature à apaiser les esprits : « En tant que juif pourchassé pendant la guerre, que cinéaste persécuté par les staliniens en Pologne, survivrez-vous au maccarthysme néoféministe d’aujourd’hui ? »

Finalement, J’accuse a forcé le respect de la presse et des professionnels, auxquels étaient réservées les premières projections. Quoi que l’on pense du statut juridique actuel de Roman Polanski, son vingt-deuxième long-métrage se rend indispensable à force de rigueur et de beauté.

Depuis plus de sept ans, le cinéaste voulait évoquer l’affaire Dreyfus. Sur un scénario du romancier britannique Robert Harris (dont une première version est devenue un livre, D.), il le fait à travers la figure de Georges Picquart, l’officier d’état-major devenu chef des services secrets français au lendemain de la première condamnation du capitaine Alfred Dreyfus pour haute trahison, artisan de la révision du procès.

Personnage complexe

Roman Polanski a pris le risque de confier ce personnage complexe, à la fois marginal (son goût pour l’art) et conformiste (face aux juifs, l’antisémitisme est sa position par défaut), à Jean Dujardin. Pendant la conférence de presse qui a suivi les projections de presse, l’acteur français a décrit par le menu le travail harassant auquel l’a contraint le metteur en scène. Celui-ci a payé : non seulement Dujardin trouve là son premier grand rôle tragique, mais cette minutie, ce souci de la preuve donne au film une solidité, une épaisseur auxquelles ne parviennent que rarement les reconstitutions historiques.

A 86 ans, Polanski poursuit ainsi l’œuvre de transmission entamée avec Le Pianiste (2002), qui mettait en scène la survie d’un juif dans la Pologne occupée (le metteur en scène a lui-même échappé de justesse à l’extermination des habitants du ghetto de Cracovie). J’accuse est situé à un moment où l’antisémitisme n’est pas encore devenu le moteur d’une machine d’extermination, mais est déjà un mal qui défait une société.

La mise en scène se nourrit de la formidable créativité de la société française au tournant des XIXe et XXe siècles : le colonel Picquart pousse une porte où des policiers en civil jouent aux cartes et l’on entrevoit Cézanne, au cabaret, les danseuses composent un Lautrec, au concert on entend Fauré. C’est pourtant la même société qui pousse la foule à huer l’officier lorsque ses enquêtes le conduisent au tribunal, parce qu’il s’est convaincu de l’innocence de Dreyfus.

Avec Robert Harris, Polanski dénoue les nœuds de trahison, de mensonge dans lesquels s’étaient piégés l’état-major et la majorité conservatrice au pouvoir qui ont tissé l’affaire Dreyfus. Pris séparément, ce ne sont que des péripéties, de celles qui font les romans d’espionnage. Dans l’objectif de l’auteur du Pianiste, elles font tourner une machine infernale, faite d’aveuglement, de préjugés, de haine, que le cinéma a rarement été montré avec autant de puissance.

« Un film féministe réalisé par un homme »

Cinéma L’actrice Monica Bellucci présente « Irréversible, Inversion intégrale » samedi à Venise En 2002, Monica Bellucci avait bouleversé le public du Festival de Cannes dans Irréversible de Gaspar Noé. Le réalisateur a remonté son film, dont l’histoire était racontée à rebours, de manière chronologique. Cette mouture, intitulée Irréversible, Inversion intégrale, sera projetée en séance spéciale ce samedi à la Mostra de Venise, qui se tient jusqu’au 7 septembre. Quel était l’intérêt de remonter le film ? Cela permet de le considérer d’un autre point de vue. Peut-être aussi de mieux comprendre la violence finale de la « vengeance ». C’est une œuvre très dure, sans concessions mais aussi très belle et poétique. Qu’est-ce qui a changé depuis 2002 ? Le sous-titre de la première version est : « Le temps détruit tout ». Celui de ce nouveau montage est : « Le temps révèle tout ». C’est très juste. Nous avons tous changé pendant ces dixsept ans, et la société a évolué. De gros progrès ont été faits pour les femmes grâce à celles qui ont osé parler. Pensez-vous que la nouvelle version du film fera polémique, comme en 2002 ? Il n’y a aucune raison. Les mentalités ont évolué, j’espère. Gaspar Noé a eu le courage de faire un film qui ne montre pas les hommes sous leur meilleur jour. Je trouve important qu’un homme, un réalisateur, ose faire cela frontalement. Irréversible est un film féministe réalisé par un homme. Gaspar Noé y montre qu’un viol n’est pas une affaire de désir et de sexe, mais de domination et de pouvoir. La scène de viol était-elle difficile à tourner ? Je n’en garde aucun souvenir traumatisant. Nous l’avions tellement répétée que je ne me suis sentie à aucun moment menacée. Gaspar avait su me protéger. C’est un réalisateur très attentif et un homme délicat. Cette séquence était bien plus violente à regarder pour le spectateur qu’à filmer pour moi. Comment avez-vous réagi en revoyant Irréversible ? Je n’avais pas d’enfant quand je l’ai tourné en 2002. Je vois le film différemment maintenant que j’ai une fille de 15 ans. Je le trouve positif parce qu’il ne me semble pas conçu pour faire peur aux femmes, mais pour faire parler du rôle de la femme et faire en sorte que ce genre d’acte épouvantable n’arrive plus jamais. Il est temps que les femmes n’aient plus peur. Propos recueillis par Caroline V

Au Théâtre ce soir : "Chacun son tour"

UN DUEL D’HUMORISTES AU SOLEIL CET ÉTÉ À PARIS

Quand deux humoristes et amis, Philippe Chevallier (Chevallier & Laspalès, La revue de presse) et Bernard Mabille (les Grosses Têtes, Thierry Le Luron), décident de se réunir pour vous faire rire cet été, on sait déjà que l’on va passer un moment drôle et explosif.

Dans « Chacun son tour », nos deux complices vont s’affronter avec humour : une occasion unique d’assister à un match au sommet où chacun d’eux devra surprendre, critiquer, bousculer l’autre, sans jamais l’épargner, pour le plus grand bonheur du public.

“Once upon a time… in Hollywood” : comment expliquer l'accueil en dents de scie du dernier Tarantino

Quelques jours après sa sortie, le dernier Tarantino déclenche une réévaluation majeure du cinéaste, entre désamours et théories cinéphiles.

Que se dit Quentin Tarantino ces dernières semaines lorsque, une fois seul, et ruminant bien humainement, il se pose la question la plus universelle qui soit : est-il aimé ? C’est qu’elle n’a jamais été aussi épineuse depuis la sortie, le 26 juillet en Amérique du Nord et le 14 août un peu partout ailleurs, de Once upon a time… in Hollywood, avant-dernier film annoncé d’une œuvre (il a encore confirmé récemment son souhait de la limiter à dix films, et en est donc à neuf en comptant les deux Kill Bill comme un seul titre), à laquelle il reste donc un créneau vacant, mais dont semble pourtant déjà venu le temps du bilan.

S’il veut se faire du bien, il n’écoute que les chiffres : à l’argus des recettes et des tickets vendus, QT n’a jamais été aussi plébiscité. Aux États-Unis, il réalise le meilleur démarrage de sa carrière, avec un chèque de 40,4 millions encaissé dès son premier week-end d’exploitation. En France, ses 1 132 000 spectateurs lui offrent aussi la tête pour une première semaine – dans un pays hautement symbolique, pour lui qui y a inscrit tant sa légende cannoise (la Palme de Pulp Fiction, la présidence du jury 2004) que sa légitimité critique.

Or voilà, déjà un endroit où le bât blesse : Tarantino a perdu le soutien de plumes historiquement acquises à ses films, comme celle de Michel Ciment, “profondément déçu” à Cannes – un divorce dont le réalisateur aurait tout aussi profondément pris ombrage. Au Masque et la plume, le film s’est mangé dimanche dernier une impressionnante volée de bois vert, poussée rétroactivement jusqu’à une remise en question des principes même de l’œuvre tarantinienne – Xavier Leherpeur ne “sauve aucun” de ses “copier-coller” et dégomme ce “génie surestimé”.

"Frère d'âme de Trump"

Le désaveu frenchie se connecte, bien sûr, à un désaveu américain qui frappe depuis déjà deux ans le cinéaste, à l’aune de l’affaire Weinstein (producteur de tous ses films pré-Once upon a time, timidement désavoué par son poulain) et de révélations éclaboussant certains de ses tournages (Uma Thurman rapportait en 2018 au New York Times le calvaire que fut pour elle Kill Bill, accusant le cinéaste d’exigences dangereuses et de comportements dégradants). Il se cristallise brutalement sur ce neuvième film aux accents burnés, qui selon l’éminent Jonathan Rosenbaum, par exemple, fait de Tarantino le “frère d’âme de Trump”.

Pour la sphère féministe, le verdict est sans appel : Once upon a time, entre blagues sur le féminicide et provocations de casting (la participation fort contestée d’Emile Hirsch, qui a plaidé coupable de l’agression d’une actrice en 2015), bétonne le statut d’épouvantail viriliste du cinéaste, par exemple soutenu – pour n’en citer qu’un et rester francophone – par une chronique généreusement partagée de Camille Wernaers pour la RTBF ("Tarantino ou le triomphe du mâle alpha").

Intellos à la rescousse

Il flotte donc une forte odeur de soufre, répandue presque partout et difficilement camouflée par le succès public. Pourtant en même temps, et bien qu’on imagine difficilement l’ancien roi d’Hollywood consulter telles lectures, une cinéphilie plus pointue semble plus que jamais s’être emparée du cinéaste lâché par la cinéphilie pop. On pense aux places-fortes de la critique contemporaine à tendance cérébrale : Critikat salue l’adieu au “principe d’efficacité” tarantinien et la “vaste opération de synthèse” qui en découle ; Carbone en fait un Sunset Boulevard pour notre temps.

Difficile de ne pas y voir une cohérence avec la douche relativement froide des retours publics : sur Allociné, le film réalise la pire note spectateurs de toute l’œuvre de Tarantino (3,5 étoiles, ce qui reste évidemment décent). Chez les déçus, les piques les plus récurrentes déplorent un film “trop long” quand il n’est pas “soporifique”, y compris chez des fans qui “attendai [ent] ce film comme le Messie”.

What next ?

Faut-il y voir le présage d’un mauvais bouche-à-oreille qui verra les œuvres courtement détrônées au démarrage (de deux millions aux États-Unis pour Inglourious Basterds, d’à peine 5000 entrées en France pour Django Unchained) récupérer leur première place sur le long-terme de l’exploitation ? Encore trop tôt pour le dire, mais toujours est-il que le statut de QT semble aujourd’hui radicalement reparamétré, sur tous les radars qui soient.

L’auteur le plus starifié du monde, emblème de la cinéphilie pop au tournant du siècle, s’est métamorphosé en pomme de discorde : rasoir pour ceux qui le trouvaient jouissif, ultramoderne pour ceux qui le trouvaient convenu, réac pour d’autres qui l’auraient rangé autrefois à la pointe de l’empowerment féminin (Jackie Brown, Kill Bill…). Mais en tout cas pour tous, plus attendu, plus inévitable, et aussi plus ambigu, plus complexe que jamais. Est-ce là ce qu’il se dit, lorsqu’il se retrouve seul ? Il ne lui reste qu’un dixième film pour y répondre.

Isabelle Huppert: “Je suis beaucoup de choses sans le savoir”

PAR Bruno Deruisseau et Jean-Marc Lalanne

A l'occasion de la sortie de “Frankie” d’Ira Sachs, l’un des films les plus sensibles et touchants cette rentrée, nous avons rencontré l'actrice qui se joue des limites. L'occasion de revenir sur son parcours exceptionnel au coeur du cinéma le plus créatif de son temps.

Dans Frankie, le nouveau film d'Ira Sachs, Isabelle Huppert interprète une actrice en villégiature au Portugal. Mais dans ce beau film gorgé de soleil, l'état de villégiature n'est pas vraiment synonyme d'une grande euphorie. En effet, la comédienne a rassemblé tous ses proches (famille, amis, ex) à Sintra parce que cette occasion est peut-être la dernière.

C'est aussi en vacances que nous retrouvons Isabelle Huppert, mais cette fois dans un contexte nettement plus joyeux. L'actrice, réputée pour sa capacité à enchaîner les pièces, les tournages à une cadence frénétique – et qui s'amusait dans la série Dix pour cent de son image de workaholic –, s'est néanmoins installée pour un mois avec sa famille dans sa demeure basque (la région où elle passe toutes ses vacances depuis l'enfance). C'est face à la baie de Saint-Jean-de-Luz que nous avons échangé avec elle sur l'état de son rapport à son travail, la finesse d'écriture du cinéma d'Ira Sachs, les mutations du cinéma français et bien sûr l'état de vacance(s).

Que faites-vous de votre temps libre ?

Vous savez, je considère le temps du travail comme un temps libre (rires). Vraiment. Surtout quand je fais des films, car le cinéma est vraiment un très fort espace de liberté. Le théâtre comporte peut-être plus de contraintes, laisse peut-être moins de temps psychique disponible. Mais bon, je ne vais pas biaiser éternellement votre question (rires). Qu’est-ce que je fais de mon temps libre… J’essaie de ne rien faire. Mais c’est difficile. Marguerite Duras disait : “Comme il est difficile de ne rien faire.” Mais qu’est-ce que ne rien faire du tout ? Ce n’est pas forcément souhaitable. En vacances, je lis beaucoup.

Un agenda où rien n’est écrit sur huit jours, ça vous angoisse ou c’est désirable ?

Je ne sais pas, ça ne m’arrive jamais… (rires)

Vous lisez quoi en ce moment ?

Un livre génial ! Il m’a été recommandé par Patricia Mazuy. L’auteure est une romancière américaine qui s’appelle Lucia Berlin. Elle est à la littérature ce que Barbara Loden est au cinéma. Elle était très belle et a eu une vie très bizarre. Elle a vécu au Chili, au Mexique. Elle est morte en 2004, à 68 ans. Elle a été mariée trois fois et a eu quatre garçons. Son père avait une position dans l’industrie minière : elle a donc grandi dans un milieu très aisé, puis a été très pauvre à d’autres moments de sa vie. Son parcours a été à la fois assez marginal, mais finalement pas tant que ça : elle est devenue prof, a enseigné la littérature.

Son recueil de nouvelles s’intitule Manuel à l’usage des femmes de ménage. Ce qu’elle raconte se rapporte le plus souvent à sa vie. Son écriture est très libre, très free style, et vraiment d’une très grande force. Avant, j’ai lu un autre très bon livre, The Executor de Jesse Kellerman. Quand je ne lis pas, j’écoute beaucoup la radio, souvent sur mon téléphone, en me déplaçant, même à l’étranger. Je suis très assidue à certaines émissions, comme Les Pieds sur terre sur France Culture, qui propose des portraits vraiment passionnants. Ça amuse énormément mes amis, mais je connais les grilles d’émissions de Radio France par cœur (rires).

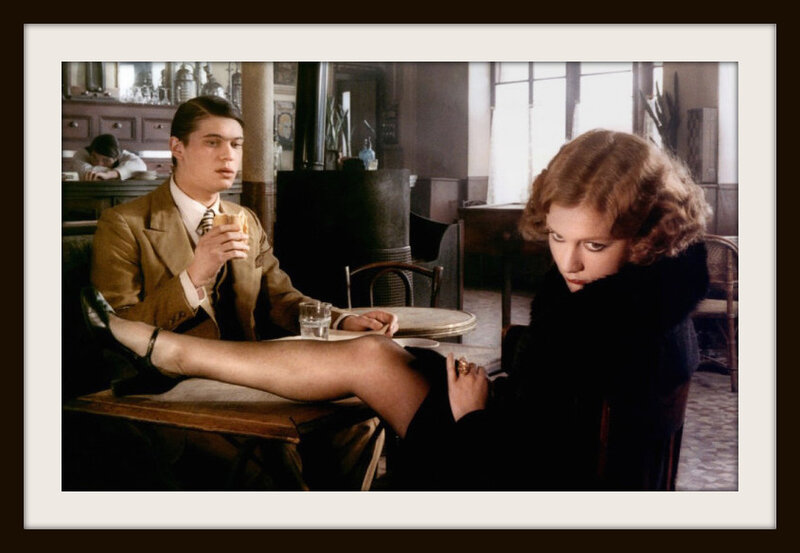

“La Dentellière” de Claude Goretta (1977) Jupiter Films

Vous nagez à Saint-Jean-de-Luz ? Frankie s’ouvre sur une scène de natation dans une piscine. Vous nagez aussi dans Villa Amalia (Benoît Jacquot), dans Valley of Love (Guillaume Nicloux)… On vous a souvent filmée à la plage aussi, de La Dentellière (Claude Goretta) à In Another Country (Hong Sang-soo). Etes-vous une grande nageuse ?

Non, vraiment pas (rires). Mon fils aîné nage beaucoup. Parfois, je l’accompagne. Aujourd’hui, en effet, j’ai nagé près de quarante minutes. Pour moi, c’est beaucoup. J’aime bien aller à la plage. J’aime observer les gens. Il y a toute une petite sociologie de la plage. L’autre jour, je me disais : “Mais c’est venu quand, dans l’histoire de l’humanité, que les gens aient envie de se coucher les uns à côté des autres sur du sable et de ne rien faire étendus au soleil ?” C’est quand même un plaisir très curieux ! J’aime bien le brouhaha particulier de la plage, il ne m’agresse pas, alors que je suis assez sensible au bruit. J’arrive très bien à lire sur une plage par exemple, quand je n’observe pas les gens.

Et vous ne vous sentez pas observée ? Les gens vous reconnaissent-ils ?

On me reconnaît assez peu. J’ai cette chance. Je peux passer des journées entières dans Paris sans que personne ne me reconnaisse. Un jour, il y a très longtemps, j’avais rendez-vous avec Robert De Niro dans un bar d’hôtel. On a attendu vraiment très longtemps, peut-être une heure, avant de s’apercevoir que l’on était tous les deux dans le bar mais que l’on ne s’était pas reconnus (rires)

“La Porte du Paradis” de Michael Cimino (1981) Carlotta Films

On vous a vue cette année au théâtre en Mary Stuart dirigée par Bob Wilson et au cinéma dans Frankie d’Ira Sachs, et on a l’impression que ce sont deux pôles opposés de ce que l’on peut obtenir de vous. D’un côté, une pure marionnette, hyperperformante et technique, qui peut tout faire. Et de l’autre, au contraire, l’accès tout en underplaying à une intériorité, à une personne.

C’est vrai, et pourtant c’est plus complexe. Le théâtre avec Bob Wilson est une chose vraiment particulière, qui excède le théâtre, s’aventure du côté de la danse ou des arts plastiques. Le texte est énorme et, en même temps, ce qu’il en fait tient davantage de la sculpture sonore. On ne parle jamais du sens d’une phrase. Jamais. Il peut couper des pages entières sans même savoir ce qu’il coupe, car il est surtout attentif à la musique, au rythme. Moi, je ne suis pas danseuse, mais il sait vous faire trouver des ressources physiques insoupçonnées.

Aujourd’hui, j’ai encore des crampes au bras liées à ma dépense physique dans la pièce. Mais dans le théâtre de Bob Wilson, on est tellement au-delà de la question du sens que l’on peut y mettre plus que du sens. On peut y mettre des bouts de soi-même. Je suis peut-être une pure marionnette, mais à l’arrivée je me sens tout à fait proche de ce que vous décrivez chez Ira Sachs. Je vois bien néanmoins en quoi les moyens pour arriver à cette pure présence sont différents.

“Les Valseuses” de Bertrand Blier (1974) A.M.L.F.

Certains acteurs disent parfois qu’ils ont refusé un film parce qu’ils avaient l’impression que ce n’était pas un rôle pour eux, qu’ils ne seraient pas capables de le faire. On ne vous imagine pas penser ça, dire d’un rôle qu’il n’est pas pour vous…

Vous savez, quand les acteurs disent ça, c’est souvent une façon polie de dire qu’ils ne croient pas beaucoup au projet et n’ont pas envie de faire le film (rires). Je ne crois pas beaucoup à cette notion de capacité chez un acteur à faire telle ou telle chose. La question n’est pas de savoir ce que l’on est apte ou pas à faire, mais plutôt d’évaluer si le metteur en scène sera capable ou pas de vous le faire faire.

Vous vous êtes déjà sentie abîmée par un film dont vous vous êtes dit que vous n’auriez pas dû le faire ?

Abîmée, non, jamais.

Isabelle Adjani nous disait par exemple qu’elle n’accepterait pas aujourd’hui de tourner dans Possession d’Andrezj Zulawski, car le film l’avait trop mise en danger.

C’est vrai qu’un acteur ou une actrice peut se trouver précipité.e dans des situations violentes. Moi ça ne m’est jamais arrivé. Mes rôles qui ont marqué les esprits par leur violence, comme La Pianiste ou Elle, je les ai joués avec un sentiment de sécurité et de protection très fort. Je ne me suis jamais sentie le moins du monde exposée.

“La Pianiste” de Michael Haneke (2001) avec Benoît Magimel MK2 Diffusion

Et, pour d’autres raisons, est-ce que les mauvais films abîment ?

Oui, sans doute. Mais je n’ai pas fait de films que je trouve si ratés que je me sente salie ou abîmée de les avoir faits. Ça doit être un sentiment très désagréable.

Cette proximité avec la violence, le danger qui marque votre filmographie, cette récurrence de personnages de criminelles chez Chabrol, ça n’a jamais eu d’influence sur la personne que vous êtes ?

Non. Ça a tout au plus influencé la perception que l’on a de moi. On finit toujours par faire des confusions entre une actrice et ses personnages. Mais ça n’a pas beaucoup d’importance.

“Une affaire de femmes” de Claude Chabrol (1988) MK2 Diffusion

Vous vous amusez de plus en plus de cette perception que l'on a de vous. Par exemple dans Dix pour cent, où vous jouez avec votre réputation d’hyperactive…

Oui. D’actrice un peu méchante aussi. Ça crée des situations drôles. J’aurais bien aimé que mon personnage soit d’ailleurs un peu plus développé. On a coupé une scène où je trouvais que le décor n’allait pas et où j’agressais le décorateur. C’était très amusant. Cela dit, le scénario de Dix pour cent partait d’une supposée réalité et a beaucoup extrapolé. Le rôle était tissé de références très précises, mais qu’il exagérait. Hong Sang-soo n’a jamais débarqué chez moi pour tourner dans mon salon par exemple (rires).

“In Another Country” de Hong Sang-Soo (2012) Jeonwonsa Film Co./Diaphana Distribution

Dans Frankie aussi, vous interprétez une actrice française célèbre. Mais à l’opposé de l’autodérision de Dix pour cent, vous nous avez dit à Cannes qu’Ira Sachs essayait d’effacer toute forme d’ironie dans votre jeu.

Oui, ça m’a beaucoup frappée. Il me demandait souvent d’appuyer moins, d’effacer les moindres marques de drôlerie, de dérision. Il voulait une forme de blancheur, de platitude. On ne se l’est jamais formulé, mais je pense que cette exigence est liée à l’économie avec laquelle il a représenté la maladie de ce personnage. Elle va mourir, mais on ne parle quasiment jamais de son cancer, on ne la voit jamais souffrir. L’absence de toute forme d’ironie, la recherche d’une forme de nudité dans le jeu étaient une façon d’atteindre à une fragilité qui rend possible d’être aussi elliptique sur la maladie. On n’en parle quasiment jamais, mais on ressent un poids, une totale absence de légèreté. C’est un cinéaste vraiment très fin, Ira Sachs.

Pensez-vous que la mort est un point final ou avez-vous un rapport plus spirituel à l’existence ?

Vous me posez la question à moi ? Oh! là, là… (elle réfléchit longuement) J’aimerais penser que ce n’est pas un point final... J’aimerais… Il y a un texte d’Hannah Arendt sur la mort... Elle parle de la manière dont on peut continuer à faire vivre les morts. Elle y a réfléchi et c’est vraiment très beau.

Est-ce que vous pensez souvent au passé ? Aux films que vous avez tournés, à votre carrière ? Est-ce que vous vous adonnez parfois à des rêveries nostalgiques ?

Je préfère le futur au passé. Ce que j’ai fait occupe moins de place dans mon esprit que dans celui des spectateurs qui ont vu les films, je crois. C’est normal. Je ne suis pas très portée sur la nostalgie. Je crois que le futur est politique (rires) ! Je ne sais même pas très bien ce que veut dire cette formule, ça m’est venu comme ça (rires) ! Mais j’y crois.

“Sauve qui peut (la vie)” de Jean-Luc Godard (1980) MK2 Diffusion

Parfois, lorsque vous pensez à des artistes avec qui vous avez produit des œuvres fortes, vous regrettez de ne plus les voir ? Comme Godard, par exemple.

Ah oui, j’aimerais beaucoup le revoir. Ça ne se fera sans doute pas. Je peux comprendre que lui n’en ait pas forcément envie. Mais ça ne crée pas chez moi de chagrin ou de nostalgie. Vous savez, faire un film avec quelqu’un implique une relation très intense. Cette intensité se poursuit le plus souvent dans le souvenir. Mais ce n’est souvent pas possible de prolonger cette intensité dans une relation hors travail. C’est très rare que ça arrive, et on n’en a pas forcément envie… Même Claude Chabrol, je ne l’ai pas vu tant que ça en dehors de nos huit films en commun. C’est un peu ingrat, et je l’assume complètement, mais il n’y a que le travail qui me permet de voir les gens.

“La Cérémonie” de Claude Chabrol (1995) MK2 Diffusion

Et les disparus, est-ce que vous y pensez souvent ? Y a-t-il des gens qui vous hantent ?

J’essaie de m’en protéger. Parfois j’ai du mal. Claude (Chabrol) par exemple, je le tiens à distance. Les souvenirs avec lui, ce sont des choses dont je n’aime pas trop m’approcher. Werner (Schroeter), c’est vraiment quelqu’un que j’aimais énormément et j’ai vécu des expériences de cinéma tellement folles avec lui… Evidemment, avec l’un comme avec l’autre, quelque chose reste : j’ai fait des films formidables avec eux. Mais il y a aussi des gens disparus que l’on a aimés et avec qui on n’a pas tourné de films. Dans ce cas, il ne reste rien, sinon les souvenirs. C’est là que la lecture d’Hannah Arendt peut aider. Il y a un autre très beau livre pour ça, c’est L’Année de la pensée magique de Joan Didion, qu’elle a écrit juste après la mort de son mari.

“Malina” de Werner Schroeter (1991) avec Mathieu Carriere Thomas Klausmann/Kuchenreuther Filmproduktion GmbH

Quel est votre point de vue sur cette conclusion d’un rapport commandé par le gouvernement à l’actuel directeur du CNC, affirmant que l’on produit trop de films en France ?

Je pense que, statistiquement, plus on en produit et plus on a de chances qu’il y en ait de très bons. Et peut-être qu’il y a trop de films tournés en France, mais il n’y en a plus du tout assez dans tous les autres pays d’Europe. C’est donc un moindre mal. Bon, d’un point de vue pratique, on peut se dire parfois qu’il y en a trop de mauvais, ça c’est sûr (rires) ! Mais trop en général, non, je ne pense pas. Dire le contraire est un discours dangereux et il faut préserver envers et contre tout le dispositif qui protège le cinéma d’une pure logique de profit.

“Loulou” de Maurice Pialat (1980) Gaumont

Depuis vos débuts dans le cinéma, trouvez-vous le paysage très transformé ?

Un certain type de films se faisait beaucoup plus facilement à mes débuts. C’était plus facile de faire Loulou (de Maurice Pialat) et La Dentellière à l’époque où je les ai tournés. Et surtout, c’était plus facile de les faire marcher. Ces deux films ont réuni chacun autour d’un million de spectateurs ! J’ai l’impression qu’il y a un climat général qui met la culture en danger. Il y a eu une époque où les dirigeants avaient compris que la culture était un levier politique. La culture n’est plus tellement envisagée de cette manière aujourd’hui, et c’est inquiétant.

Une chose s’est peut-être transformée aussi depuis vos débuts dans le cinéma, c’est que les films y sont moins majoritairement structurés par un regard masculin…

J’ai le sentiment que depuis le début je me suis débrouillée pour faire des films qui n’étaient pas structurés simplement par un regard masculin.

“Coup de Foudre” de Diane Kurys (1983) Gaumont

Justement, hier, pour préparer cette interview, nous avons regardé des extraits de vos films et nous sommes tombés sur une scène de La Femme de mon pote de Bertrand Blier. Coluche vous administre une gifle en vous disant de ne plus semer la discorde entre lui et son meilleur ami. C’est d’un sexisme assez violent à revoir.

Oui, en effet. J’aurais pu ajouter à ce que je vous ai dit : “A part peut-être La Femme de mon pote” (rires). Et encore, il y avait dans le scénario des scènes plus dures que j’ai refusé de tourner et que Bertrand (Blier) a supprimées. Mais ce personnage de fille séductrice était quand même très magnifié, intéressant à jouer. C’est un objet d’amour. J’y ai trouvé un équilibre qui pouvait me convenir.

“8 Femmes” de François Ozon (2002) © Jean-Claude Moireau/BIM, Canal+, Centre National de la Cinématographie, Fidélité Productions

La place accordée aux personnages féminins dans une fiction a été un souci pour vous très tôt ?

C’était moins un souci qu’une évidence. J’ai toujours été féministe sans le savoir. Il y a beaucoup de choses que je suis sans le savoir, d’ailleurs (rires). Mais c’était aussi du pragmatisme. A l’époque où j’ai commencé à faire du cinéma, je ne correspondais pas tout à fait aux canons d’une vedette féminine de cinéma. Le cinéma traditionnel glorifiait la séduction féminine la plus archétypale. Mais, dans le récit, il la plaçait dans une position subalterne à la fonction de l’homme. Le personnage féminin était le plus souvent paré de tous les oripeaux d’un certain glamour classique, mais intervenait à côté du personnage masculin central. Je n’entrais pas dans ces critères majoritaires, mon apparence et ma personnalité avaient quelque chose de plus étrange, atypique. J’ai eu la chance d’arriver dans le cinéma à un moment où ces places archétypales se transformaient et j’ai pu participer de ce changement.

“Violette Nozière” de Claude Chabrol Gaumont

En effet, vous avez été le vecteur d’une modification dans la représentation du féminin dans le cinéma français, c’est certain…

J’ai eu la chance de pouvoir trouver des films où les personnages féminins étaient à la fois faillibles, bizarres, pas dans la norme, mais absolument au centre du récit (La Dentellière, Violette Nozière…). Et bénéficiaient donc d’une attention, d’une sensibilité qui m’ont permis de n’avoir à ressembler qu’à moi-même et de ne pas me conformer aux exigences traditionnelles du cinéma pour les actrices. Du coup, je ne me reconnais pas tellement dans un discours contemporain qui revendique désormais que les personnages féminins soient forts, triomphants, héroïques… Ça ne me convainc pas complètement. Ce qui est important, c’est de s’intéresser à une femme en la plaçant au centre, même si c’est un personnage fêlé, affaibli, vacillant.

“White Material” de Claire Denis (2010) Wild Bunch Distribution

Quand vous tournez avec Patricia Mazuy, Mia Hansen-Løve, Claire Denis ou Catherine Breillat, avez-vous le sentiment de tourner avec des cinéastes fragilisées dans l’industrie parce qu’elles sont des femmes ?

En France, je n’en suis pas sûre. Les cinéastes sont fragilisés dès qu’ils ont une ambition formelle très forte, ils doivent se battre pour imposer une exigence de vision. Mais je ne suis pas sûre que cela soit plus dur pour ces cinéastes parce qu’elles sont des femmes.

“Abus de Faiblesse” de Catherine Breillat (2014) Flach Film Production/Rézo Film

Et pensez-vous qu’il y a un regard féminin ?

C’est une question encore plus compliquée… Nathalie Sarraute disait qu’il n’y a pas de littérature féminine. Elle ne voulait pas qu’on genre ses livres. Je ne sais pas si lorsque je tourne j’envisage le genre du cinéaste qui me filme. Oui, sans doute. Ce n’est pas la même chose si c’est Claude Chabrol ou Catherine Breillat. Et il peut y avoir plus de brutalité si c’est une femme qui me dirige que si c’est un homme. Surtout si c’est Catherine Breillat (rires). Je dis ça, mais j’adore Catherine. De toute façon, il est probable que cette dureté soit un moyen pour affirmer une autorité auquel un homme n’a pas à recourir, parce que cette autorité lui est conférée naturellement par la société.

Elle de Paul Verhoeven.SBS Distribution

“Je n’ai jamais rêvé d’être actrice. Petite fille, la représentation imaginaire de moi qui me faisait rêver, c’était patineuse !”

Le highlight de reconnaissance qu’a constitué Elle de Paul Verhoeven, jalonné de trophées américains, est-ce que ça crée ensuite une décompensation ? Etes-vous inquiète que ça ne se reproduise plus ?

Ah non, pas du tout… D’ailleurs, j’ai eu un prix d’interprétation à Locarno ensuite pour Madame Hyde (de Serge Bozon – ndlr) et ça m’a fait plaisir aussi. Le phénomène dont vous parlez autour d'Elle, je ne cherche pas du tout à le reproduire. Chaque film a son histoire. Certains ont des histoires très confidentielles mais comptent aussi beaucoup pour moi.

Vous êtes-vous déjà demandé si vous n’aviez pas été actrice, ce que vous auriez pu être ?

J’aurais vraiment été dans l’embarras. Si on compare à d’autres métiers comme chanteur, danseur…, actrice c’est un peu ce qui reste quand on ne sait pas trop ce que l’on sait faire. C’est un peu comme quand on réchauffe les plats de la veille (rires). Je n’ai jamais rêvé d’être actrice. Petite fille, la représentation imaginaire de moi qui me faisait rêver, c’était patineuse ! Chanteuse un peu… Mais pas du tout actrice. Car les représentations qu’offrait le cinéma quand j’étais enfant n’avaient, comme je vous le disais, rien à voir avec ce que j’étais. Du moins, je le pensais. Peut-être que ce n’était pas si vrai. Le chemin qui m’y a menée est très inconscient et assez mystérieux. Il n’est pas du tout passé par le cinéma car, quand j’ai commencé, je n’avais pratiquement vu aucun film. Le goût du cinéma est venu en en faisant.

Vous avez déjà envisagé de tourner des films ?

Je lisais hier une interview de Sandrine Kiberlain qui disait qu’elle allait réaliser un film. Elle décrivait bien ce dont elle avait envie, ce dont elle avait besoin. Et disait que ça lui permettait de prendre une place différente, du côté des décisions et du pouvoir. Ça me faisait réfléchir sur moi. J’ai l’impression que c’est une question de territoire. Il y a un territoire que l’on assigne à juste titre à l’actrice et je me suis un peu donné le sentiment d’en avoir toujours repoussé les limites à l’intérieur même du film. Ça m’a donné le sentiment que j’étais à ma place, que j’ai ma place dans un film, et même un peu plus que la place que l’on assigne à un acteur. Il ne s’agit pas d’intervenir sur le scénario, ou sur la mise en scène, mais plutôt de l’intérieur même de ce que l’on est censé faire dans le film, imprimer quelque chose qui déborde de la zone limitée et contraignante du personnage et de ce que l’on attend d’un acteur.

Roman Polanski ne se rendra pas à la Mostra de Venise pour défendre son nouveau film « J’accuse »

FESTIVAL Le nouveau film « J’accuse », de Roman Polanski, sera présenté ce vendredi à la Mostra de Venise

L'actrice Emmanuelle Seigner et le metteur en scène Roman Polanski sont mariés depuis 29 ans. — ames Gourley/Shutterst/SIPA

Depuis mercredi soir, l’un des plus anciens festivals de cinéma, la Mostra de Venise, célèbre sa 76e édition. En guise d’entrée en matière, Juliette Binoche et Catherine Deneuve ont foulé avec leurs plus belles tenues le tapis rouge. Une controverse subsiste cependant, la présence du film J’accuse de Roman Polanski dans la sélection.

C’est la présidente du jury en personne, la réalisatrice argentine Lucrecia Martel, qui exprime sa gêne dans un communiqué à l’AFP quant à la présence du film dans la sélection officielle. « Je représente beaucoup de femmes qui se battent en Argentine pour des questions comme celle-là, et je ne souhaite pas me mettre debout et applaudir » déclare-t-elle.

Le nouveau film du réalisateur controversé est un thriller historique dédié à l’Affaire Dreyfus avec Jean Dujardin. Le cinéaste franco-polonais, ne sera pas présent à Venise, selon les informations de LCI pour présenter son film. En effet, ce dernier est toujours poursuivi par la justice américaine pour le viol d’une adolescente en 1977. Un accord d’extradition a été signé en 1983 entre l’Italie et les Etats-Unis et ce dernier pourrait engendrer un nouveau scandale à l’image de celui de septembre 2009. Le 26 septembre de cette même année, Roman Polanski avait été arrêté sur mandat américain à son arrivée à Zurich où il venait pour être honoré pour l’ensemble de son œuvre.

A la Mostra de Venise, « La Vérité » adoucit les mœurs

Par Thomas Sotinel, Venise, envoyé spécial

Hirokazu Kore-eda, Catherine Deneuve et Juliette Binoche ont ouvert la 76e édition du festival de cinéma sur fond de polémiques, autour de la parité et de la présence des plateformes.

Juste avant que ne débute, le 28 août, la projection de La Vérité, du réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda, film d’ouverture et premier long-métrage en compétition pour le Lion d’or de la 76e Mostra internazionale d’arte cinematografica la biennale di Venezia, le festival de cinéma italien a offert un joli trompe-l’œil. Autour de la maîtresse de cérémonie, l’actrice Alessandra Mastronardi, étaient réunies trois réalisatrices, l’Argentine Lucrecia Martel et les Italiennes Susanna Nicchiarelli et Costanza Quatriglio, qui président respectivement les jurys de la compétition, de la section Orizzonti et du programme Venezia Classici consacré au patrimoine. Il n’y avait qu’un homme sur la scène du Palazzo del Cinema, Emir Kusturica, à la tête du jury chargé de récompenser la meilleure première œuvre.

Ce n’était qu’une illusion. Dans la journée, la conférence de presse du jury avait donné lieu à une passe d’armes entre Lucrecia Martel et le directeur artistique de la Mostra, Antonio Barbera. Celui-ci n’a retenu que deux films réalisés par des femmes – The Perfect Candidate, de la Saoudienne Haifa Al-Mansour, et le premier long-métrage de l’Australienne Shannon Murphy, Babyteeth – sur les 21 films en compétition pour le Lion d’or.

20 % des films soumis réalisés par des femmes

Par ailleurs, Antonio Barbera a répété à l’envi que 20 % des films, qui lui avaient été soumis, étaient réalisés par des femmes. L’arithmétique est irréfutable : s’il n’en reste que 10 % en compétition, c’est qu’ils sont à ses yeux deux fois moins bons. S’adressant au directeur artistique, Lucrecia Martel lui a demandé d’imaginer « que la proportion soit de 50/50. Etes-vous sûr que la qualité serait moindre ? A moins que l’industrie n’en soit profondément transformée ».

Présidente et directeur ont également été interrogés sur la présence en compétition de J’accuse, le film que Roman Polanski a consacré à l’affaire Dreyfus. Aux Etats-Unis et en France, plusieurs associations féministes ont protesté contre la présence du réalisateur, que la justice américaine considère toujours comme un fugitif après sa condamnation pour viol par un tribunal californien en 1978. Alberto Barbera a fait valoir qu’il fallait distinguer l’homme de l’œuvre pendant que Lucrecia Martel a exprimé sa solidarité avec la victime.

Annonçant son intention de ne pas assister au dîner donné en l’honneur du réalisateur de Chinatown, elle s’est prononcée pour la participation de son film à la compétition. Le directeur artistique a également été interpellé sur la présence d’American Skin de Nate Parker dans la section Sconfini. Aux Etats-Unis, la sortie du premier long-métrage de Parker, Naissance d’une nation, avait été obscurcie par la polémique autour d’une ancienne affaire de viol dans laquelle le cinéaste avait été acquitté.

Présence massive de Netflix sur la lagune

Aussi vive soit-elle, cette controverse ne cache pas l’autre, qui tourne autour de la présence massive de Netflix sur la lagune. Par sa position sur le calendrier, Venise est idéalement situé pour servir de plateforme de lancement aux studios désireux de pousser leurs productions dans la course aux Oscars. Depuis 2012, le film d’ouverture de la Mostra était traditionnellement hollywoodien (Gravity, LaLaLand, First Man…). Mais les studios s’intéressent moins aux Oscars. Parmi les films de la compétition 2019, Ad Astra, de James Gray, aurait dû être, s’il avait été terminé à temps, distribué par la Fox. C’est finalement le repreneur du studio de Rupert Murdoch, Disney, qui le sortira dans le monde entier. Disney, qui depuis longtemps ne manifeste guère d’intérêt pour la course aux Oscars.

Pour combler le vide laissé par les majors, Venise a ouvert ses pontons à Netflix. En 2018, la plateforme a mené Roma jusqu’au Lion d’or. Elle présente cette année deux longs-métrages en compétition, Marriage Story, de Noah Baumbach, avec Adam Driver et Scarlett Johansson, et The Laundromat, de Steven Soderbergh, avec Meryl Streep et Gary Oldman. Hors compétition, Netflix fait flotter la bannière de The King, variation shakespearienne dans lequel Timothée Chalamet est sacré roi d’Angleterre, sous la direction de l’Australien David Michôd. Cette présence massive de la plateforme de streaming a suscité la colère des exploitants de salles italiens.

L’un des plus beaux rôles de Catherine Deneuve

Heureusement, il y avait La Vérité pour adoucir les humeurs de ce début de festival échauffé. Les prédécesseurs d’Hirokazu Kore-eda dans ce long voyage vers l’Ouest – les réalisateurs taïwanais Hou Hsiao-hsien et japonais Kiyoshi Kurosawa en France, le réalisateur hongkongais Wong Kar-waï aux Etats-Unis – ne sont pas tous arrivés à bon port. Pour mettre en scène les retrouvailles d’un monstre sacré (Catherine Deneuve) et de sa fille exilée de l’autre côté de l’océan (Juliette Binoche), le réalisateur d’Une affaire de famille n’a pas évité tous les écueils qui guettent lorsque l’on dirige dans une langue qui n’est pas la sienne, quand on filme des intérieurs et des architectures qui ne sont pas ceux qui ont construit son espace de cinéma.

Mais ces maladresses de langage, ces étonnements visuels presque naïfs, servent plus le film qu’ils ne le desservent. Parce que l’histoire de cette mère et grand-mère un peu monstrueuse est un conte autant qu’une comédie familiale, et surtout parce qu’elle offre à Catherine Deneuve son plus beau rôle depuis longtemps, l’un de ses plus beaux rôles tout court. Il n’est sans doute pas indifférent que l’étoile ait été filmée sur pellicule, par le chef opérateur Eric Gautier.

Peut-être parce que Kore-eda ne porte pas en lui la légende de Deneuve telle qu’elle s’est construite en France, on cesse très vite de se demander ce qu’il y a de vrai dans ce portrait de femme égotiste qui préfère être une bonne actrice qu’une bonne mère ou une bonne amie. L’actrice et le metteur en scène y mettent assez de fantaisie pour que l’on se laisse emporter dans un va-et-vient entre fiction et réalité (il y a la réunion de famille, mais aussi un tournage et la sortie d’un livre de mémoires très infidèles), qui fait tourbillonner des satellites pleins d’abnégation et de justesse (Juliette Binoche, bien sûr, mais aussi Ludivine Sagnier, Manon Clavel, Ethan Hawke…) autour de l’astre mère. La Vérité sortira en France le 22 janvier 2020.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)