CINÉMA Reportage sur le tournage de "La Possibilité d'une île"

A80 kilomètres à l’ouest de Séville, dans la province de Huelva, Michel Houellebecq a trouvé la fin du monde. C’est là, dans le paysage apocalyptique des mines de fer abandonnées de Rio Tinto, qu’il achève, serein et presque joyeux, le tournage de son premier long métrage. Tous les lecteurs de La Possibilité d’une île reconnaîtront immédiatement le lieu – ils l’ont déjà lu. D’où cette impression d’évidence, de quasi-familiarité à mesure que le 4x4 s’enfonce sur le chemin défoncé qui serpente entre la vieille voie ferrée et la rivière vraiment rouge.

Autour, des reliefs érodés en dégradé d’ocre, des blocs de roches noir mat et des vestiges industriels rouille composent une gigantesque installation trouvée, sublime parc d’attractions d’art contemporain qu’on imagine conçu par James Turrell, l’artiste qui dort sous un volcan, Anish Kapoor, l’homme aux pigments profonds, et les Becher, entomologistes des usines en ruine. Seuls quelques lauriers en fleurs réfutent, çà et là, l’hypothèse d’une récente explosion nucléaire. Quelques kilomètres plus loin, en contrebas, sur la grève grise de la rivière plus rouge encore, un groupe d’hommes et de femmes en laines polaires sombres s’affaire. Au centre, accroupie derrière une caméra, une silhouette apparaît nettement comme celle de Michel Houellebecq – le port de la main, cigarette coincée entre majeur et annulaire, ne trompe pas. A quelques mètres de lui, assis sur un rocher, les pieds dans l’eau, un homme vêtu de noir semble chauve. Il faudra s’approcher beaucoup plus près pour discerner sous les quatre heures de maquillage les traits de son acteur principal, Benoît Magimel. Dans le film, il incarne la lignée des Daniel, du numéro 1, notre contemporain, jusqu’au numéro 25, vingt-cinquième itération clonée de l’original. Pour l’écran, Houellebecq a resserré l’intrigue autour de trois personnages, Daniel (Benoît Magimel), Marie (Ramata Koite, actrice espagnole d’origine sénégalaise), le prophète (Patrick Bauchau, l’homme de L’Etat des choses, le film de Wim Wenders), et d’une interrogation : vaut-il mieux une vie avec des désirs ou une vie de plante ? Une question irrésolue qui s’incarne dans le contraste entre Daniel 1 et Daniel 25. “Peut-être le montage tranchera-t-il”, lance sérieusement Michel Houellebecq. Après sept semaines de tournage aux quatre coins de l’Espagne, l’écrivain devenu réalisateur s’avoue rassuré que tout se soit passé sans encombre. Sa détermination méthodique aura triomphé des difficultés économiques pour s’assurer désormais la possibilité d’un film à venir pour 2008.

"CE FUT AU TOTAL ASSEZ ANGOISSANT”

Impressions de tournage,par Michel Houellebecq

“Plutôt que de dire ce qu’on veut,mieux vaut le faire”

“Lors de ce tournage, je me suis trouvé obligé de réfléchir plus que prévu, d’improviser davantage. J’aurais préféré que tout soit minutieusement préparé et qu’on applique scrupuleusement un plan. Mais cela semble difficile, sauf peut-être en augmentant considérablement le temps de préparation. Ce fut au total assez angoissant parce que le temps était compté : sept semaines pour un film d’environ deux heures, c’est peu. Deux fois seulement j’ai démarré une journée en me disant qu’on arriverait facilement à faire ce qui était prévu. En pratique, j’ai assez souvent dû changer de plan dès que j’étais sûr d’avoir une prise vraiment bien. Je ne pouvais pas m’en autoriser deux. Ce fut possible parce que l’équipe caméra était très sécurisante. J’ai beaucoup cadré moi-même. Pour un plan fixe, c’est la meilleure solution. Plutôt que de dire ce qu’on veut, mieux vaut le faire. Mais je trouve très difficile de se concentrer à la fois sur le jeu des acteurs et sur un mouvement, je n’ai donc pas cadré les plans en mouvement. Sauf à une ou deux exceptions lorsqu’on ne pouvait pas être trop nombreux en voiture. J’ai commencé à monter l’histoire avec les cassettes combo, le soir ou le matin tôt. Je visionnais les plans sur mon PC et je les réarrangeais. Ça m’a permis de structurer un peu. Les décors, c’est précis, mais parfois les acteurs font basculer les choses. Celui qui joue le rôle de Gérard, par exemple. Il était censé être l’ami d’enfance du prophète mais pas s’intéresser spécialement au message de la secte. Or il se trouve que l’acteur a produit une interprétation assez bouleversante, en rapport avec le livre écrit par le prophète. Nécessairement, il est devenu l’un des premiers adeptes. C’est le genre de choses dont on se rend compte en revoyant les prises. On se rend à l’évidence : il faut changer l’histoire. C’est très proche de l’écriture d’un livre en fait.”

“Ma référence pour Daniel 25, c’était les photos de Kraftwerkà l’époque Robots”

“Le choix des acteurs est déterminant. Après on ne peut plus faire ce qu’on veut des personnages, on ne peut que les pousser dans la direction où ils peuvent donner le meilleur. Les personnages s’autonomisent, une logique propre se met en oeuvre, comme pour un roman en fait. Cela contraint à adapter l’écriture. Je n’ai pas eu le temps de parler beaucoup avec les comédiens avant le tournage. Et sur le tournage je les ai surtout écoutés à propos des dialogues. Quand ils ont une idée, elle est souvent bonne. En revanche, pour la mise en scène, il ne faut pas les écouter. Ils ont trop la tentation de se mettre en avant. Avec les chiens, c’est plus facile… Au départ ma seule référence pour Daniel 25, c’était les photos de Kraftwerk à l’époque Robots, ces photos étranges où l’on ne sait pas s’il s’agit d’eux ou de mannequins. Mais j’ai consulté un spécialiste du maquillage effets spéciaux qui m’a soumis une meilleure idée. Il proposait d’évoquer la peau d’un bébé, fine, avec des veines assez apparentes pour donner une impression de fragilité.”

“L’artiste allemande Rosemarie Trockel avait une passion pour mon chien,Clément”

“J’avais été très impressionné lors d’une visite touristique impromptue au musée de la préhistoire de Tautavel, dans les Pyrénées-Orientales. Ce sont des vitrines, des dioramas, un peu comme au Museum d’histoire naturelle de New York, mais plongés dans la pénombre. J’en ai gardé un souvenir extraordinaire. Je suis donc retourné à Tautavel pour vérifier, et avec l’idée de concevoir la même chose non pas avec des hommes ou des animaux préhistoriques mais avec des contemporains. A la même époque, j’ai rencontré le curateur Hans-Ulrich Obrist à qui j’en ai parlé. Dans le cadre de la Biennale de Lyon, dont il est l’un des commissaires, il a accepté de coproduire ces vitrines. J’avais appris par ailleurs que l’artiste allemande Rosemarie Trockel avait une passion pour mon chien, Clément, qu’elle avait des photos de lui… Je lui ai proposé de réaliser une sculpture réaliste de mon chien, ainsi que d’autres personnages, un homme et une femme d’aujourd’hui assez âgés… Nous les avons placées dans des vitrines, aux côtés d’animaux empaillés. Tout cela est censé être l’œuvre du prophète, exposée dans une salle où il tient ses discours auprès de ses adeptes. Deux autres artistes sont associés au film. Le grand architecte Rem Koolhaas dont la mission est de concevoir une mégalopole détruite en images de synthèse. Il m’a déjà envoyé des premiers dessins mais il faut qu’il voie les images déjà tournées. J’ai aussi fait appel à Renaud Marchand qui avait réalisé une sculpture chimique d’Esther et Daniel lors du Salon du livre. Je lui ai confié la réalisation de la partie appareillage du laboratoire, des clones… Il est très bon pour produire un chaos de produits chimiques. Excellent aussi avec les câbles informatiques…”

Zahia fascine dans “Une fille facile” chez Rebecca Zlotowski : rencontre

A 17 ans, elle devenait un phénomène internet sulfureux suite à la révélation de sa relation tarifée avec un célèbre footballeur. Presque dix ans plus tard, elle se réinvente actrice de cinéma, quelque part entre Dombasle, Cardinale et Bardot. Elle revient pour nous sur les nombreux rebonds d'une vie aventureuse et romanesque.

Dans Une fille facile, le quatrième long métrage de Rebecca Zlotowski (Belle Epine, Grand Central, Planétarium), Zahia Dehar est Sofia, la sulfureuse cousine de Naïma, la jeune héroïne cannoise du film, jeune fille sérieuse issue d'un milieu modeste qui prépare des études dans l'hôtellerie. Sofia incarne pour sa cousine nubile un fantasme de féminité extravertie, un rêve d'ascension sociale par les appas de la séduction et de l'érotisme. Les frottements entre le parcours fictionnel de Sofia et le savoir commun du passé de Zahia Dehar auraient pu être un peu trop rusés pour convaincre, mais l'intelligence, la délicatesse, la finesse de touche du film dispersent d'emblée toute réticence.

La cinégénie magnétique de l'actrice, l'extraordinaire précision de sa diction alanguie, sa façon palpitante d'habiter chaque plan s'imposent avec une évidence confondante. On ne sait pas encore si le cinéma saura donner à la jeune femme des rôles aussi gracieux, on ignore aussi si elle le désire, mais sa prestation dans Une fille facile est d'ores et déjà l'un des événements de cinéma les plus emballants de l'année.

Que représentait le cinéma pour toi avant que tu n’en fasses ?

Dès l’enfance, j’ai été fascinée par le cinéma. Je passais des journées entières à regarder des films, et je le fais encore aujourd’hui. Ma mère m’a transmis ce goût. On regardait à la télévision des films égyptiens. Ceux des années 1960, qui marquent l’âge d’or de ce cinéma, avec ces comédies musicales fastueuses où les comédiennes dansent de façon fascinante. J’ai commencé la danse orientale en les regardant et je refaisais devant ma télé tous leurs mouvements. Mais on regardait aussi des films américains, français… J’ai été extrêmement frappée par Lune de fiel de Roman Polanski.

C’est un film comportant pas mal de scènes de sexe. Tu ne l’as pas vu enfant, j’imagine…

A 12 ans tout de même ! Mes parents m’avaient écartée de la télévision quand il avait commencé, mais j’avais réussi à attraper une rediffusion. Le film m’a vraiment marquée, il m’a révélé la représentation que je me fais de l’amour, à savoir avant tout un rapport de force. Ce dont je reste profondément persuadée, je l’ai compris à 12 ans devant ce film.

Est-ce que, enfant, tu t’es imaginée devenir un jour actrice ?

Jamais je ne me suis dit, enfant, que ça pourrait être moi sur l’écran. Longtemps, j'ai été tellement admirative du cinéma que ça ne me permettait pas de m’y projeter. J’avais trop peur d’abîmer quelque chose de tellement important pour moi en étant médiocre. Quand Marilou Berry m’a confié un petit rôle dans Joséphine s’arrondit (2015), j’étais terrorisée. Mais cette première expérience m’a quand même donné envie d’essayer. J’ai fait des stages de comédie dans des écoles à Londres, j’ai travaillé avec un coach… Mais quand j’ai compris que j’allais interpréter Sofia dans Une fille facile, j’ai à nouveau été submergée par la peur. J’étais paniquée à l’idée de décevoir Rebecca (Zlotowski).

Qu’a-t-elle pu dire pour te détendre ?

Beaucoup de choses. Elle sentait que je tremblais à l’idée de faire le film, et elle a fini par m’en parler, par m’expliquer que je ne devais pas avoir peur car elle m’avait choisie pour ce que j’étais. Et que justement elle m’aimait telle que j’étais. Ça m’a aidée à envisager le film comme un très grand moment d’amusement, à y prendre du plaisir.

Quels sont tes points communs et tes différences avec le personnage de Sofia ?

Ce qui me rapproche de Sofia, c’est le goût de l’aventure. J’aime me lancer sans avoir aucune idée de ce qui peut m’arriver. Par exemple, j’ai déménagé à Londres récemment alors que je n’y connaissais personne, simplement pour voir ce qui allait arriver. Et ça, je peux le faire tout le temps ! Je pourrais déménager demain au Japon sans parler la langue et y aller seule. L’inconnu ne me fait pas peur. Je suis toujours curieuse de ce qui va se passer, je déteste la monotonie.

Qu’est-ce qui t’a donné suffisamment d’assurance pour ne pas avoir peur de ce qui peut se passer ?

J’ai su assez tôt que des choses graves peuvent arriver dans une vie. Ça m’a peut-être appris à ne pas avoir peur du danger. Etrangement, je n’ai jamais joué dans un casino, mais dans la façon de conduire ma vie, je peux avoir un côté joueur, qui mise tout sur une couleur ou un numéro au risque de perdre beaucoup.

Et qu’est-ce qui t’oppose à Sofia ?

Rebecca m’a expliqué que Sofia devait quand même être différente de moi. Elle voulait que je lui donne un côté plus sauvage, plus brutal, plus racoleuse et agressive aussi dans sa manière de séduire les hommes. Rebecca me disait souvent : “N’oublie pas que Sofia est moins polie que toi.”

Est-ce que, comme Sofia, lorsqu’elle est rejetée par le propriétaire du bateau dans Une fille facile, tu t’es déjà sentie humiliée socialement ?

Je n’ai jamais connu exactement la même situation que le personnage, mais je me suis déjà sentie rejetée. Ce qui m’a le plus blessée quand je suis venue en France, c’est de ne pas pouvoir faire de longues études. C’était mon rêve depuis toute petite, et ça reste une blessure. J’ai fait l’école primaire en Algérie. Je ne parlais pas français, contrairement à mes parents, mais j’avais une familiarité avec la langue française grâce à la télévision. Quand j’étais petite, je voulais devenir pilote d’avion. Ma mère est allée jusqu’au bac, mais elle a arrêté ses études juste après, lorsqu’elle s’est mariée. Mon père, lui, est ingénieur et a donc fait de longues études.

Durant toute ma primaire, j’étais première de ma classe – c’était une très grande fierté. Lorsque mes parents se sont séparés, mon père est resté en Algérie et ma mère a décidé de s’installer en France avec mon petit frère et moi. On devait s’installer chez ma grand-mère, mais au bout de trois mois elle a changé d’avis et nous a demandé de partir. On s’est retrouvés à squatter de maison en maison, parfois chez des étrangers. La première année, j’ai dû changer d’école six fois. Ça a tout gâché. Je me suis retrouvée en difficulté scolaire. Au bout d’un moment, ma mère a trouvé du travail au noir, a pris un petit studio et notre situation est devenue un peu plus stable. Je n’avais plus à changer d’école tout le temps.

Tu es donc passée d’une situation plutôt privilégiée, avec un père ingénieur, à une grande difficulté économique ?

Oui, mon père était contre le départ de ma mère et ne nous a pas aidés. Je n’ai jamais retrouvé mon niveau scolaire, j’ai accumulé trop de retard et je me suis peu à peu faite à l’idée que c’était irrattrapable. Je me suis sentie brisée. Comprenant que je ne serais jamais pilote, que je n’aurais pas la vie dont je rêvais, j’ai dû chercher le bonheur ailleurs.

“J’ai un peu tout capitalisé sur mon physique à partir de 14, 15 ans”

Vers où ?

J’ai commencé à avoir un corps de femme, j’ai senti que ça provoquait de l’attention. J’ai eu envie de l’exhiber, j'ai pris plaisir à porter très jeune des robes de femme. J’ai eu l’intuition que par là quelque chose pouvait arriver. J’ai un peu tout capitalisé sur mon physique à partir de 14, 15 ans. Je vivais en banlieue parisienne, à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. J’ai commencé à beaucoup sortir, j’ai intégré des milieux sociaux très différents du mien. Je ne vivais qu’entourée d’adultes. J’ai commencé à travailler comme escort et à gagner de l’argent.

L’exposition médiatique qui te tombe dessus à 17 ans lorsque le scandale Ribery éclate, tu la vis comment ?

Comme un choc et une catastrophe bien sûr. J’ai eu le sentiment que, alors que commençait à peine ma vie d’adulte, je n’avais plus d’avenir. Je me suis sentie bloquée dans une case, celle des femmes bannies, lapidées. Je me suis sentie vraiment très mal. Je pensais même à me suicider parce que je croyais qu’il n’y avait plus de vie pour moi. Je me sentais comme un monstre qu’il fallait cacher.

Tu t’es sentie soutenue par ta famille ?

Oui, par ma mère.

Elle savait que tu étais escort ?

Non, elle l’ignorait. Elle l’a appris à la télévision et a été très choquée. Les journalistes débarquaient chez moi : j’ai fui dans le sud de la France chez un ami. Mais ma mère n’a à aucun moment été agressive avec moi, elle était plutôt inquiète. De fait, j’étais très mal. Jusqu’à ce que je me dise que ce que j’avais fait n’était pas un crime. Je n’avais pas à me dire que j’étais coupable d’un penchant sexuel.

Tu vois ton activité d’escort comme un simple penchant sexuel ?

Oui, en partie. Il y avait le côté matériel bien sûr, mais ça répondait aussi à un goût. Quand j’avais 15 ans, j’ai eu le choix. J’aurais pu avoir un petit copain, être déçue, en changer tous les trois mois. Ça ne m’excitait pas. Quand je rencontrais des hommes plus âgés, c’était plus épanouissant. Je crois que j’étais plus stimulée par l’aventure que l’amour.

Le sentiment amoureux, tu l’as découvert beaucoup plus tard ? Toujours pas ?

J’ai beaucoup de mal avec la notion d’amour. C’est un sentiment très sacralisé, mais j’ai toujours perçu qu'il est rarement aussi désintéressé qu’on le dit. C’est une stimulation du plaisir, mais c’est souvent assez superficiel. J’ai déjà connu l’addiction amoureuse pourtant, l’obsession pour quelqu’un, mais ça n’a duré qu’un temps, jusqu’à ce qu’une rencontre me fasse passer à autre chose.

Tu as des croyances religieuses ?

Non, pas du tout. Mais je ne pense pas non plus que l’amour dans la religion, l’amour de Dieu, soit davantage désintéressé. On croit parce qu’on attend quelque chose en retour, la vie éternelle ou autre chose. L’amour désintéressé, je le ressens en revanche quand je vois sur Instagram des photos d’animaux en train d’agoniser. Là, je ressens une forte empathie, une envie de donner sans attendre rien en retour.

Tu es végétarienne je crois ?

Oui, pour cette raison. J’ai arrêté de manger de la viande en 2013 – ça a été une lente prise de conscience. J’ai toujours été sensible à la cause animale, l’exploitation des animaux m’a toujours semblé d’une cruauté intolérable.

Comment as-tu rebondi après la révélation de ton activité par les médias ?

J’ai d’abord pensé que j’allais vivre dans la honte toute ma vie. Et puis j’ai commencé à recevoir des signes de sympathie de gens qui me reconnaissaient. Des gens m’identifiaient dans la rue et se montraient plutôt bienveillants, ça m’a redonné confiance.

“J’adore la nature et j’aime le corps de la femme nue”

Penses-tu que tes débuts dans le stylisme, la création de ta marque sont liés à la notoriété que tu as acquise comme escort ?

Les investisseurs avec qui je suis entrée en contact ont surtout cru à un projet. A aucun moment je n’ai pensé que mes vêtements allaient se vendre sur mon nom, sur ma notoriété. J’ai essayé de raconter une histoire, de poser un univers. J’adore la nature et j’aime le corps de la femme nue : c’est une image très forte pour moi, celle de la nymphe qui avance nue dans une végétation luxuriante. Ma première collection était construite autour de ce motif. Les vêtements devaient évoquer cette vision d’une femme qui se fait recouvrir le corps, qui est habillée, par la nature. La soie, les broderies reconstituaient des feuillages…

Mais comment devient-on chef d’entreprise à 19 ans ?

Je ne me suis pas vraiment dit que je devenais chef d’entreprise, ce n’était pas le but. Ce qui m’intéressait, c’était la création. Je voulais surtout être dans une bulle et rêver. Je n’avais pas envie de gérer tout le reste, mais j’ai su m’entourer d’une équipe de confiance.

Très vite, des artistes reconnus sont venus vers toi, comme Pierre et Gilles…

Oui, ils m’ont contactée parce qu’ils pensaient que nos univers étaient très proches : cette importance de la nature, la nudité dans un contexte à la fois sauvage et un peu magique… Dans tous les tableaux que j’ai faits avec eux, c’est moi qui ai conçu ce que je porte. On réfléchissait à la composition ensemble, c’était une vraie collaboration.

A part la nature, quelles ont été tes sources d’inspiration pour tes collections de lingerie haute couture ?

La pâtisserie. J’ai une passion pour la pâtisserie sophistiquée, la façon dont ces petites pièces sont sculptées pour provoquer le désir. Même si on n’a pas faim du tout, lorsqu’on passe devant une vitrine de pâtisserie, on ne peut pas s’empêcher de regarder, c’est irrésistible. J’ai eu envie de vêtements qui mettaient en scène les femmes comme des pâtisseries. Comme des trésors dans leur vitrine de salon de thé.

Est-ce que cette mise en scène de la femme comme pâtisserie n’entre pas en contradiction avec ta sensibilité à la parole féministe ?

Ça peut sembler paradoxal, mais je ne crois pas qu’il y ait de contradiction. Il ne s’agit pas de considérer les femmes comme des objets, ça n’a rien à voir. Je reproduis l’esthétique du gâteau, les ornements de la pâtisserie. Quand je passe devant une pâtisserie, j’ai l’impression que c’est elle qui a un pouvoir sur moi. Celle qui bave, qui en demande, c’est moi, ce n’est pas la pâtisserie. C’est elle qui me domine (rires). L’idée, c’était d’imaginer une mise en scène qui donne ce pouvoir-là aux femmes, mais le temps d’un jeu un peu coquin. C’est un rôle, un amusement.

C’est le choix d’une femme de vouloir être perçue comme une pâtisserie le temps d’une nuit. Ça fait partie de la liberté sexuelle de faire le choix d’être considéré dans un rapport sexuel comme un objet, mais de ne plus l’être dès qu’on le souhaite. J’ai parfois eu l’impression que c’était plus simple pour une femme de se faire respecter en effaçant tous les signes de sa féminité. Moi, je suis en lutte avec ça. Je veux être prise au sérieux même en étant habillée de façon hypersexy.

Etre hypersexy donne de toute évidence aussi une forme de pouvoir. Mais n’y a-t-il pas en effet un danger à trop se reposer dessus ?

Oui, susciter du désir sexuel donne du pouvoir dans certaines circonstances, c’est sûr. On peut faire le choix d’en jouer. Il faut aussi s’en méfier. J’ai l’impression d’avoir toujours été attentive à faire la part des choses, à ne pas croire les promesses de ceux qui me disaient que mes idées étaient formidables alors qu’ils pensaient surtout à mon physique. Mais je n’ai jamais pensé que je devais dissimuler mes jambes, mes seins pour obtenir un respect au-delà de mon physique.

Ce pouvoir du désir provoqué, tu en as, dans un premier temps de ta vie, très fortement usé, puisqu’il t’a projetée dans des sphères sociales très éloignées de ton milieu d’origine, t’a permis de gagner beaucoup plus d’argent que les filles de ton âge. Est-ce que tu as le sentiment de te reposer toujours dessus ou de t’en être libérée ?

Les deux. Personne ne se libère vraiment de l’envie de provoquer le désir, ne serait-ce que dans sa vie privée. On s’habille, on se prépare, par envie de plaire, de rencontrer quelqu’un… J’ai dû conquérir dans la mode un espace où je devais me faire respecter par mon travail, mes idées, ma capacité à porter un projet. Mais ce travail est aussi intimement connecté à ma féminité et mon rapport au désir. C’est séparé et ça communique. C’est épanouissant de diriger une équipe, de se réaliser dans son travail. Mais on peut trouver aussi une autre forme d’épanouissement dans la pire séduction, dans l’activité d’escort : se sentir choisie, dirigée par le désir de l’autre, c’est une expérience forte aussi. Ça a un temps apporté une vraie légèreté à ma vie.

Ta vie en avait besoin ? Tu as de la pesanteur en toi ?

Oh oui. Surtout quand j’étais adolescente. J’avais beaucoup de gravité en moi.

Quand tu parles de ta vie aujourd’hui, tu le fais de façon assez positive pourtant…

C’est vrai, mais en faisant cela, je me conforme à une injonction assez banale qui est de se montrer sous un jour flatteur et positif. C’est une dictature de notre société : se montrer sous son meilleur jour. Mais, évidemment, il y a aussi beaucoup de douleur dans mon parcours.

Tu as déjà consulté un analyste ?

Pas encore. J’y pense souvent. Il y a des choses de ma vie sur lesquelles j’aimerais réfléchir avec quelqu’un. Mais, pour l’instant, je n’en suis pas sûre.

Tu préférerais que ton analyste soit un homme ou une femme ?

Son genre m’est indifférent.

A Cannes, tu m’avais dit que tu avais eu un coup de foudre pour Rebecca Zlotowski en l’entendant parler à la télévision. Tu l’avais ajoutée dans la foulée sur Instagram. Qu’est-ce qui te séduit chez elle ?

Tout me séduit chez elle. Dès que je la vois, j’ai envie de passer des heures avec elle. Rebecca, on n’a jamais envie de la quitter, j’adore sa compagnie. Et, au-delà, je me suis attachée à elle. Elle est très touchante, elle m’émeut comme personne. Et puis j’aime beaucoup son travail, et aussi sa façon très brillante d’en parler. Dans les films de Rebecca, comme dans tous les grands films, même quand il ne se passe rien, c’est extrêmement important. Les plans les plus anodins, les choses qui paraissent sans importance sont extrêmement chargés. Comme chez Buñuel par exemple. Cette valeur accordée aux détails, c’est ce qui me touche le plus au cinéma. C’est quelque chose que Rebecca a.

Quelle est la scène du film qui comportait pour toi le plus fort enjeu ? Celle que tu redoutais ?

Peut-être ma dernière scène du film, quand je pars en étant triste. J’avais peur de ne pas trouver ces émotions en moi. D’autant plus que j’étais portée par l’atmosphère très joyeuse du tournage. J’étais heureuse et il fallait réussir à trouver du négatif en moi, mais j’y suis parvenue.

Parce que tu as malgré tout de grosses réserves de négatif en toi dans lesquelles tu peux toujours puiser ?

Oui c’est sûr ! (rires) Je ne devrais pas m’en faire pour ça.

As-tu l’impression d’être le symbole de quelque chose ? Que tu portes des choses plus grandes que toi, comme le statut des travailleurs.ses sexuel.le.s ou celui des Français.es issu.e.s de l’immigration ?

Si c’était le cas, ce serait un honneur. Durant des mois, lorsque mon activité a été révélée par la presse, j’ai été dans une souffrance folle, désespérée. Si, après ça, je pouvais être une sorte de porte-drapeau qui a une quelconque utilité pour aider les travailleurs.es sexuel.le.s, j’en serais fière. Je pense que la première chose qu’on doit faire, c’est de leur tendre la main plutôt que de les bannir.

Tu es davantage pour la légalisation et l’encadrement de la prostitution que son abolition ?

Oui. On ne lutte pas contre l’exploitation en disqualifiant une activité, mais en améliorant les conditions de son travail. Il y a des couturières au Bangladesh qui se font exploiter, et on ne méprise pas pour autant leur activité. Le problème, ce n’est pas l’activité, mais les conditions dans lesquelles elles l’exercent. Je suis contre la pénalisation de la prostitution et celle des clients. C’est contre-productif. Il faut protéger ceux et celles qui font le choix de cet exercice.

Tu n’as jamais ressenti une honte sociale à exercer cette activité ?

Ben oui, pendant le scandale ! C’est le moins qu’on puisse dire… (rires)

Non, mais même avant… J’imagine que tu cachais cette activité…

Oui, je le cachais à mon entourage. Ça ne se voyait pas. Je n’avais pas honte de ce que je faisais, mais je savais qu’il valait mieux que ça reste secret.

Tu n’avais pas peur ? Mineure, entourée d’adultes inconnus ? C’est une activité dangereuse, non ?

C’est très paradoxal. Car depuis toujours, et encore aujourd’hui, je suis terrorisée par l’éventualité d’une rencontre avec un serial killer. J’y pense vraiment très souvent. Je ne peux pas marcher la nuit dans une ruelle et voir une camionnette avancer doucement sans avoir très peur – j'accélère ma marche. Quand je suis seule chez moi, j’ai peur. Je pense toujours à un psychopathe qui pourrait me tuer. Mais, étrangement, quand j’étais escort, ça ne me faisait pas plus peur que n’importe quelle situation de la vie banale. On peut aussi bien croiser un psychopathe sur le chemin de la bibliothèque.

Que font tes deux frères aujourd’hui ?

Mon petit frère est en réflexion. Il a 18 ans et ne sait pas encore ce qu’il veut faire. Mon grand frère est en Algérie et a un restaurant.

Tu as un rapport pacifié avec eux ?

Oui, avec les deux.

Considères-tu aujourd’hui que tu es heureuse ?

Oui, quand même… Je me sens plutôt bien.

Qu’est-ce que tu te souhaites dans les dix prochaines années ?

Moi, ce que je souhaite avant tout, c’est d’être perçue comme n’importe quel être humain. Ne plus être vue comme une bête curieuse. Etre jugée par rapport à ce que je fais, par rapport à mon travail.

Tu ne donnes pas l’impression d’avoir souffert du racisme. Tu parles beaucoup du jugement qu’on a porté sur ton activité d’escort, mais pas tellement de la difficulté d’être d’origine arabe en France…

Pour être honnête, je ne me suis pas sentie exclue pour cette raison. En arrivant en France, enfant, je n’ai jamais subi de réflexions racistes. Pourtant, mon petit frère et moi ne parlions pas bien le français, nous étions vraiment des immigrés qui débarquent. J’ai même des souvenirs de grande solidarité quand nous étions dans la plus grande difficulté. Je me souviens d’une dame française d’un certain âge qui nous avait recueillis à Noël… (elle éclate subitement en sanglots) Pardon, je suis comme ça… Je peux me mettre à pleurer très facilement… (elle essuie ses larmes et tâche de reprendre son récit)

Donc, notre grand-mère ne voulait plus nous voir. Mon petit frère et moi fantasmions sur notre premier Noël en France : le froid, la neige, le sapin… Mais après la brouille avec ma grand-mère, nous sentions que nous n’aurions pas d’endroit pour fêter Noël. Cette dame, qui était une connaissance de ma grand-mère, nous a recueillis. On n'avait que nos vêtements d’été en plein hiver, on lui faisait de la peine. Pour Noël, elle nous a invités et nous a donné autant de cadeaux qu’à son petit-fils !

C’est une belle histoire. Et aujourd’hui à Londres, qu’est-ce qui remplit tes journées à part le travail ?

A la base, j’ai déménagé à Londres pour apprendre l’anglais. Donc, dès que j’ai du temps, je prends des cours. J’aime beaucoup nager, je fais pas mal de natation. J’ai quelques amis que je vois et avec qui je sors. Et puis j’écoute de la musique.

Laquelle ?

Des choses assez variées, mais ce que je préfère, c’est quand même la chanson française des années 1960 : France Gall, Françoise Hardy, Brigitte Bardot.

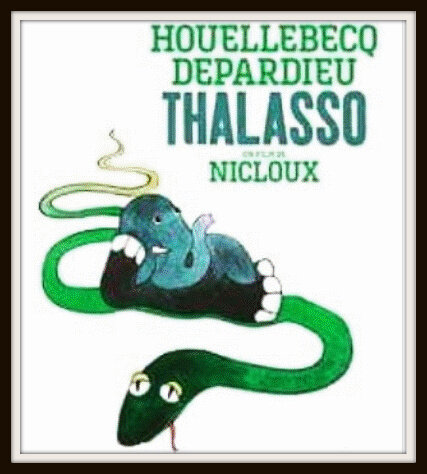

Thalasso Depardieu et Houellebecq n’en ont cure !**UUUU****

Comédie de Guillaume Nicloux.

Dans cette comédie loufoque aux allures de faux documentaire, l’écrivain Houellebecq et l’acteur Depardieu, dans leur propre rôle, se rencontrent en cure de thalasso en Normandie, à Cabourg. Peu convaincu par la cure, et frustré par le régime sans alcool et sans tabac qui lui est imposé, Houellebecq tombe sur Depardieu alors qu’il fume en cachette. Ils vont dès lors commencer à se donner rendez-vous dans leur chambre pour boire des bons vins et discuter de la vie, de la mort ou de la politique, tandis que, cinq ans après son enlèvement (dans un précédent film), Michel Houellebecq va entendre à nouveau parler de ses anciens ravisseurs.

Déambulant en peignoir dans les couloirs de l’hôtel, plongé dans une cuve de cryothérapie ou en séance de pressothérapie, tentant d’ouvrir de force l’armoire à vins du restaurant ou d’amadouer le serveur, confondu avec Yann Queffélec, Houellebecq est souvent irrésistible en chien triste à l’air un peu perdu. La rencontre haute en couleur entre les deux compères crée ensuite un vrai duo comique, entre confessions, truculence et ruses enfantines. Guillaume Nicloux ne cache pas sa fascination pour ses acteurs, même si, une fois passé l’effet réjouissant des premiers gags, l’intrigue tend à s’essouffler.

Bertrand Langlois

ROCK EN SEINE

A Rock en Seine, cinq découvertes pour se déhancher

Par Sylvain Siclier, Stéphanie Binet

Rock en Seine reçoit, du vendredi 23 au dimanche 25 août, une soixantaine de groupes au domaine national de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Il est entré à la fin des années 2000 dans le club des gros festivals qui reçoivent plus de 100 000 spectateurs (avec un creux à 90 000 en 2018).

En 2017, le trio fondateur passe la main et le festival est racheté par l’homme d’affaires Matthieu Pigasse (actionnaire du Monde à titre personnel) au travers de sa structure Les Nouvelles Editions indépendantes (LNEI), rejoint par l’entreprise américaine de spectacles sportifs et culturels AEG. Pour sa 17e édition, sont attendus quelques noms connus du rock (The Cure, Eels pour un troisième passage ici, Johnny Marr, Foals), des musiques urbaines et de l’électro (Major Lazer, venu en 2013, Aphex Twin). Et surtout, bon nombre de formations pour spécialistes et révélations de ces derniers temps. Nous en avons sélectionné cinq.

Lee-Ann Curren : pop parée de sonorités électro

Pas tout à fait une nouvelle venue, puisqu’elle a fait partie, comme bassiste, guitariste et chanteuse, du groupe Betty the Shark, formé en 2013 avec des camarades des années collège, la Franco-Américaine Lee-Ann Curren, née à Biarritz en 1989, est surtout connue dans le milieu du surf. Discipline sportive qu’elle pratique dès son plus jeune âge et qui lui vaut deux titres de championne d’Europe, en 2007 et 2009. Musicalement, désormais dans l’envie d’une carrière solo – elle termine un album, enregistré à Londres avec le producteur Alan O’Connell –, ce n’est pas tout à fait vers la surf music popularisée par les Beach Boys qu’elle évolue, mais plutôt vers une forme pop parée de légères sonorités électro, avec ici et là des touches folk, un zeste de rock, un rien de mélancolie, et vocalement beaucoup de charme.

Vendredi 23, scène Firestone, 17 h 05.

Biche : pop rêveuse pour un quintette francilien

Quintette originaire des Yvelines, et qui à ce titre sera l’un des treize groupes soutenus par la région Ile-de-France cette année, Biche a enregistré un premier album, La Nuit des Perséides, sorti fin avril, qui emmène sur les territoires de la pop rêveuse et du néopsychédélisme. Mené par Alexis Fugain (fils du chanteur Michel Fugain), le groupe fait entendre un talent mélodique plutôt assuré, à l’occasion sous influence Beatles – le vidéo-clip de la chanson L’Essor allant jusqu’à des citations visuelles de celui de Strawberry Fields Forever. Le son d’ensemble, avec effets de Mellotron (cordes et vents), guitares limpides et harmonies vocales, a une accroche très fin des années 1960. Le rien de folie, de relâchement qui manquent parfois à l’album, trouvent une affirmation plus marquée à l’occasion des concerts.

Vendredi 23, scène Ile-de-France, 20 heures.

Mahalia : sensation R & B

A la rentrée 2018, la sensation R & B du moment était la chanteuse britannique Jorja Smith, qui sera au programme de cette édition de Rock en Seine. Pour cette rentrée, c’est sur sa compatriote Mahalia, programmée le même jour, que les aficionados ne tarissent pas d’éloges. A 21 ans, elle sort son premier album le 6 septembre, Love and Compromise. Elevée par une mère chanteuse et un père musicien de studio, la gamine a été signée par le label Atlantic dès ses 13 ans. Précoce, elle ne s’est pas pour autant précipitée pour enregistrer un disque, a pris le temps de finir ses études et de se frotter à la scène soul londonienne. Le résultat est plus que réussi. Il y a un peu d’Estelle chez elle, de Carleen Anderson ou de Shola Ama, et Mahalia n’hésite pas à croiser le fer avec la star nigériane Burna Boy sur un des hits du dancehall, Sim Simma de Beenie Man. Ses autres morceaux sont partis pour être de grands classiques du R & B.

Samedi 24, scène des 4 Vents, 19 h 45. Jorja Smith : samedi 24, grande scène, 20 h 45.

Clairo : univers pop-électro minimaliste

De son vrai nom Claire Cottrill, la chanteuse américaine Clairo, qui vient de fêter ses 21 ans, a été remarquée, comme c’est souvent le cas de nos jours, avec un vidéo-clip, celui de la chanson Pretty Girl, conçu avec des bouts de ficelle et un petit son, et une jolie histoire d’apprentissage de la musique à l’aide de tutoriels mis en ligne qui lui ont permis de concocter quelques reprises à sa façon. Depuis, la jeune fille, dont la voix rappelle un peu celle de la Belge Angèle, en un peu plus nonchalante, a enregistré un album, Immunity, publié début août. Elle en signe la plupart des titres, dont plusieurs avec le multi-instrumentiste Rostam Batmanglij, ex-Vampire Weekend. Il restera à voir si l’univers un rien minimaliste de Clairo, plutôt pop-électro, sans envolées « boum-boum », trouve une affirmation lors de sa transformation scénique.

Dimanche 25, scène des 4 Vents, 16 h 45.

The Murder Capital : Irlandais forts en énergie

Dans la série des emballements de la presse musicale, la scène irlandaise est en pointe en ce moment. En témoignent plusieurs articles et classements, dont le récent « Les Quinze groupes irlandais qu’il vous faut connaître en 2019 » de la publication en ligne Paste Magazine. Les trois premiers sont Æ MAK, Bitch Falcon et Fontaines D.C. Ce dernier en tête de pont d’un (éternel) renouveau du rock hargneux dont leurs concitoyens de Dublin, The Murder Capital (eux aussi dans ce classement) sont aussi de fiers représentants, dans un registre qui peut se révéler sombre par endroits. Avec à sa tête le chanteur James McGovern, The Murder Capital devrait proposer l’un des concerts les plus forts en énergie du festival cette année. Ce dont ont témoigné toutes celles et tous ceux qui ont déjà vu le groupe.

Dimanche 25, scène Firestone, 17 h 50.

Red monitor Eva (+18) - (NSFW) from Sanoto on Vimeo.

Red monitor Eva (+18) - (NSFW) from Sanoto on Vimeo.

“Marriage Story”

“Marriage Story” : le nouveau Noah Baumbach confronte Adam Driver et Scarlett Johansson dans deux magnifiques teasers

Le film très attendu de Noah Baumbach dépeint la fin de vie d'un couple dans deux sublimes vidéos mettant en opposition ses comédiens.

C'est l'une de nos grosses attentes pour la fin d'année ! Après The Meyerowitz Stories, Noah Baumbach est de retour chez Netflix avec Marriage Story, qui se présente comme le portrait d'un couple qui s'apprête à se séparer. Et pour ce faire, la plateforme de streaming a eu la bonne idée de sortir non pas un, mais deux teasers, chacun mettant en scène l'un des protagonistes, décrit par sa moitié.

Ce qui surprend en premier lieu, c'est la force des images du cinéaste, réceptacle désenchanté des émotions tendres d'Adam Driver et Scarlett Johansson, qui incarnent respectivement Charlie et Nicole. Le duo d'acteurs brille de mille feux devant la caméra, en particulier dans des élans qui semblent improvisés. Cela peut surprendre au vu de l'écriture très millimétrée de The Meyerowitz Stories, mais Baumbach semble faire de ce nouvel opus un récit incandescent et hautement autobiographique, puisque Charlie est un metteur en scène, et Nicole une actrice (Baumbach a lui-même connu un divorce douloureux avec Jennifer Jason Leigh en 2010).

Des performances qui impressionnent déjà

La mélancolie s'empare alors de la voix des personnages, alors qu'ils décrivent l'être aimé, tout en sachant pertinemment que la fin approche. Sur les notes de la chanson I'Ve Been Loving You Too Long d'Otis Redding, les deux bandes-annonces confrontent un yin et son yang, deux personnalités opposées mais qui avaient appris à s'apprivoiser.

Il faut reconnaître à ces deux teasers une étonnante efficacité, qui sait mettre en avant le jeu impressionnant de ses comédiens, qui seront notamment accompagnés par Laura Dern et Ray Liotta. S'il est attendu aux prochains festivals de Venise et de Toronto, Marriage Story devrait être disponible sur Netflix cet automne. Grâce à ces nouvelles images, l'impatience n'en est que plus grande.

Once upon a Time… in Hollywood” : Tarantino raconte un cinéma disparu - vu hier soir

En octobre 2018, le réalisateur tournait “Once upon a Time... in Hollywood”. Ce film nous plonge dans le monde cinématographique des années 1960, marquées par la fin des utopies.

La nuit tombe sur Burbank, porte d’entrée de la Valley, banlieue calme au nord de Los Angeles, qui héberge quelques grands studios (Warner et Disney, Universal pas bien loin) et d’autres, plus olé olé, qu’on nomme par euphémisme “adultes”. Davantage que de l’autre côté des collines, à Hollywood, c’est aujourd’hui là que réside véritablement l’industrie du cinéma américain.

Juste avant le crépuscule, en ce jour d’octobre 2018, Quentin Tarantino tourne sur une large avenue des scènes en voiture pour son nouveau long métrage, le neuvième : Once Upon a Time… in Hollywood.

Look sixties et voitures vintage

La police municipale bloque les rues, mais une petite foule de badauds se tient derrière les cordons de sécurité, d’assez près pour observer la scène. Devant la devanture blanche du restaurant Chili John’s, un vieux bus est garé, avec sur son flanc une publicité pour la série télé The Invaders (l’originale, avec David Vincent). Des passants habillés style sixties se promènent sur les trottoirs.

Des voitures vintage passent. L’une d’elles attire particulièrement l’attention : une Cadillac beige montée sur une large remorque qui fait des allers-retours devant le restaurant où badine une jeune fille. Au volant, Brad Pitt. Sur le côté droit, une caméra le filme, de profil, à travers la fenêtre.

Et derrière la caméra, bien calés sur la remorque, on aperçoit la silhouette massive et le bandana de Tarantino, la tignasse et la barbe blanche de Robert Richardson (son chef op depuis Kill Bill), la veste XXL et les lunettes noires de William Paul Clark (son premier assistant depuis Pulp Fiction).

Un tournage sous le regard des badauds

Toute la famille est réunie. Dans le film, cette scène sera celle où Brad Pitt fait connaissance avec une hippie jouée par Margaret Qually, membre de la nettement moins sympathique Family de Charles Manson…

Contrairement à la plupart des tournages de cette ampleur, retranchés dans le secret des studios ou derrière de larges panneaux protecteurs, celui-ci est ouvert. Il est certes interdit de prendre des photos, mais le dispositif léger (quelques assistants plutôt impavides) ne permet pas vraiment d’empêcher les photos volées.

Internet regorge ainsi de paparazzades amateur, documentant chaque jour de tournage en extérieur – et il y en eut de nombreux durant les six mois qu’a duré cette production colossale. C’est que le maître n’a rien à cacher, au contraire : pour la première fois depuis Kill Bill, il tourne dans sa ville natale, un film sur le cinéma de surcroît, et il entend bien en faire une fête.

Rumeurs à gogo

Il y a longtemps, à vrai dire, que Los Angeles n’avait pas connu une telle effervescence pour un film. Depuis le début de l’été, la métropole californienne bruissait en effet de mille rumeurs sur ce projet ultra-ambitieux. On se tuyautait quotidiennement sur les lieux de tournage (c’est ainsi par l’entremise d’un fan que je me suis retrouvé là).

On essayait d’imaginer comment Tarantino allait s’y prendre pour raconter l’assassinat de Sharon Tate et ses convives, par trois suppôts cinglés du diable Manson

On devisait sur les courbettes hallucinantes consenties par tous les studios pour se payer la marque QT, perdue par Weinstein suite à la fameuse affaire (Sony aurait lâché 95 millions de dollars, 25 % des recettes et tout contrôle créatif au cinéaste, mais surtout, fait quasi unique dans les annales, la rétrocession des droits après dix ou vingt ans).

On commentait jusqu’à plus soif les choix de casting, égrenés au fur et à mesure pour le plus grand plaisir des exégètes (il y aurait un livre à écrire sur le sujet). On essayait enfin d’imaginer comment Tarantino allait s’y prendre pour raconter l’assassinat de Sharon Tate et ses convives, par trois suppôts cinglés du diable Manson, la nuit du 9 août 1969, dans la villa du 10050 Cielo Drive.

Pour l'amour du cinéma

Si l’on pouvait se douter que le réalisateur d’Inglourious Basterds et Django Unchained allait à nouveau tordre l’histoire, peu avaient anticipé la dimension profondément proustienne de ce récit : ranimer le souvenir vivace d’une madeleine, en l’occurrence une poignée de films, de visages et de néons qui ont marqué à jamais un enfant de 6 ans à Los Angeles en 1969.

“Les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus”, écrivait Marcel Proust, dans Le Temps retrouvé. Le paradis perdu, en l’occurrence, c’est le vieil Hollywood décadent, celui d’après l’âge d’or et d’avant la renaissance, cette décennie ingrate, qui pourtant constitue le cœur de la cinéphilie de Tarantino.

Ce moment de transition où les grands maîtres (Hawks, Ford, Hitchcock…) réalisaient leurs derniers films et où la place, pas encore prise par les jeunes loups du Nouvel Hollywood, est occupée tantôt par des productions kitsch à budget pharaonique (péplums, films catastrophe, comédies musicales), tantôt par des relectures pop et télévisuelles de genres canoniques (comme les westerns en série que tournent Rick Dalton/Leo DiCaprio et sa doublure Cliff Booth/Brad Pitt).

Un film qui capte le crépuscule d'une époque

Il n’y a pas qu’au cinéma que 1969 marque une transition : pour la culture hippie, c’est aussi un crépuscule. Rétrospectivement, la vague de meurtres perpétrés par la secte de Manson annonce le déclin de ce mode de vie.

Cet événement, qui plane tel un spectre sur Once Upon a Time… in Hollywood, bien que son “exécution” n’en occupera qu’une petite partie, signe symboliquement, en Amérique, la fin de l’innocence, du Flower Power et d’une certaine contre-culture, éclaboussée par le sang de Sharon Tate et des autres – à quoi s’ajoutera la même année, même si Tarantino n’en parle pas, l’assassinat d’un jeune spectateur noir par des Hell’s Angels durant le concert des Stones au festival d’Altamont. Le ver était dans le fruit.

Ce que filme ici Tarantino, c’est donc un monde qui court à sa perte, mais ne le sait pas encore. Il en a la puce à l’oreille (voir les scènes tordantes où DiCaprio se sait ringard et condamné à l’oubli), mais il se dit qu’après tout rien n’est jamais écrit.

Des thèmes très chers à Tarantino

Rien n’est écrit : c’est la grandeur morale de Tarantino que de prendre cette idée au sérieux, comme il l’avait fait précédemment avec Inglourious Basterds et Django. L’histoire n’est écrite que lorsqu’on la mire depuis le futur, jamais quand on s’y baigne au présent.

Tarantino aborde sa fiction en maïeuticien, désireux de faire accoucher l’histoire de ses plus beaux enfants

Once Upon a Time… in Hollywood se déploie ainsi dans un pur présent ; ou plutôt un passé ramené au présent, avec un compteur précis de jours, et même d’heures. Nulle courbure spatio-temporelle ici, nul bluff scénaristique ou structure rhizomatique, mais un récit linéaire et flegmatique, seulement troué d’une grosse ellipse (un voyage en Italie qu’on aurait aimé voir, et qui existera peut-être dans une version plus longue) et de quelques digressions opportunes.

Aussi, plutôt qu’en croque-mort cherchant à vérifier la rigidité du cadavre avant de s’en aller, la mine triste, vers sa prochaine dépouille, Tarantino aborde sa fiction en maïeuticien, désireux de faire accoucher l’histoire de ses plus beaux enfants. Ce n’est plus celle, majuscule, de la Seconde Guerre mondiale ou de l’esclavage, mais celles, bien plus petites, de sa ville, de son art et de son enfance, tressées délicatement dans une élégie trompeuse, en ce qu’elle se refuse à la mélancolie.

Pas de mélancolie

On peut préférer l’autre L.A. movie de QT, Jackie Brown, qui baignait, lui, dans la nostalgie ; on peut ne voir là qu’un geste immature, une incapacité à se confronter à la tragédie : imagine-t-on Antigone se retournant soudain vers Créon pour lui annoncer que, tout bien réfléchi, elle annule tout et laissera son frère sans sépulture ?

Mais au fond, pourquoi pas ? C’est peut-être ça, l’audace. Beaucoup s’en chargent déjà fort bien, de la tragédie et de la mélancolie, c’est même devenu la préoccupation première de l’Occident. L’ambition de Tarantino n’est pas moins noble : non pas accorder béatement la réalité à ses désirs puérils, mais accorder (au sens d’offrir) un peu de répit à des gens qui ont de toute façon déjà perdu.

Leur construire un écrin plutôt qu’un cercueil, sans pour autant se mentir sur leur destinée. Ils disparaîtront, c’est certain, mais pour l’heure, laissons-les jouir des derniers feux, aussi tendrement que possible.

Brad Pitt en loser magnifique

Tendre est l’épithète qui qualifie le mieux le regard de Tarantino sur ses personnages, les trois principaux du moins.

Rick Dalton, d’abord, starlette de télévision et de western B jouée par un Leonardo DiCaprio comme à son habitude fiévreux, à même de rendre toute la fragilité de celui qui se sait dépassé. Cow-boy de pacotille perdu sur un plateau, il a droit à quelques belles scènes richement dialoguées (notamment un duel verbal avec une gamine surdouée et une répétition de prises d’une incroyable virtuosité technique), qui pâtissent cependant de leur manque d’enjeu narratif.

Brad Pitt est celui des deux qui emporte le morceau ici. Cascadeur, factotum et âme damnée du premier, son Cliff Booth charme d’abord par l’intensité de son regard et par sa façon de se mouvoir, lente, nonchalante. Le peu de mélancolie du film, c’est lui qui la porte, lorsqu’il arpente Hollywood Boulevard et ses néons aujourd’hui disparus (que Tarantino fait clignoter dans une scène sublime).

Mélancolie mais aussi drôlerie (face à Bruce Lee), bonhomie (face au doux mépris de son patron), puissance (face aux filles de Manson, dans un pastiche de western) et ambiguïté (face aux accusations de féminicide). C’est un personnage follement complexe et retors, loser magnifique qui incarne à lui seul les contradictions de son créateur.

Sharon Tate, sublimement ressuscitée

Enfin, Margot Robbie, qui interprète Sharon Tate, est le point de capiton du film, la fleur de son secret. Elle n’a qu’une grande scène, mais quelle scène !

Tarantino la filme, solaire et extatique, dans le Fox Village Theatre de Westwood, l’un des plus beaux cinémas de la ville, ses pieds nus posés sur le siège devant elle (son petit kink à lui), se mirant dans le tout dernier film de Sharon Tate (Matt Helm règle son compte, une comédie d’espionnage mineure de Phil Karlson, avec Dean Martin).

Elle se voit sur l’écran (ou plutôt son double réel, ce qui est beaucoup plus troublant qu’une recréation), elle rit, regarde les autres spectateurs rire (peut-être que parmi eux se trouve un petit Quentin, 6 ans), et l’on comprend la raison d’être de toute cette fiction : faire que ce moment dure éternellement

Coolitude

Si Once Upon a Time in America, le grand récit proustien du maître de Tarantino, Sergio Leone, carburait à l’opium et au ressouvenir, cet “Il était une fois” se shoote plutôt au cannabis : drogue par excellence de la coolitude et du temps qui coule. Il s’agit ici de faire durer le plaisir avant la fin inéluctable, de retarder au maximum la chute du paradis.

Tarantino, qui a toujours fonctionné selon ce principe d’écriture, le pousse ici à son paroxysme, non plus à l’échelle d’une scène mais de tout un film, et rejoint ainsi Inherent Vice de Paul Thomas Anderson, Mektoub, My Loved’Abdellatif Kechiche ou Everybody Wants Some !! de Richard Linklater dans leur tentative de capter une pointe temporelle dans sa brièveté infinie – sa singularité.

Reste que, à la fin, c’est une autre drogue que prend Brad Pitt : du LSD. Et l’ultime séquence qui en découle, tout en étant jouissive, laisse un drôle de goût en bouche. On y retrouve l’éternel paradoxe de la violence chez Tarantino : elle est inévitable (en cela, il demeure un pessimiste), elle est délectable, mais elle vient aussi gâcher le plaisir (la palabre qui s’étire) en le concluant – comme un orgasme conclut le sexe.

Il y a quelque chose d’un peu trop goguenard dans cet ultime geste, Tarantino ne pouvant s’empêcher d’en rajouter dans la grosse gouaille qui tache, alors qu’il avait partie gagnée la minute d’avant. Plutôt que de tenir l’ambiguïté quant à ce soi-disant âge de l’innocence dont il est trop intelligent pour en ignorer les failles, il penche du côté de la restauration pure et simple.

Et si le post-coït est ici particulièrement émouvant (une discussion devant une grille qui résonne comme un rêve d’enfant), il aurait été encore plus fort lesté d’une perte – quoi de plus beau qu’un enfant acceptant de se séparer de ses jouets ?

Once upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino, avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Dakota Fanning (E.-U., 2019, 2 h 45)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)