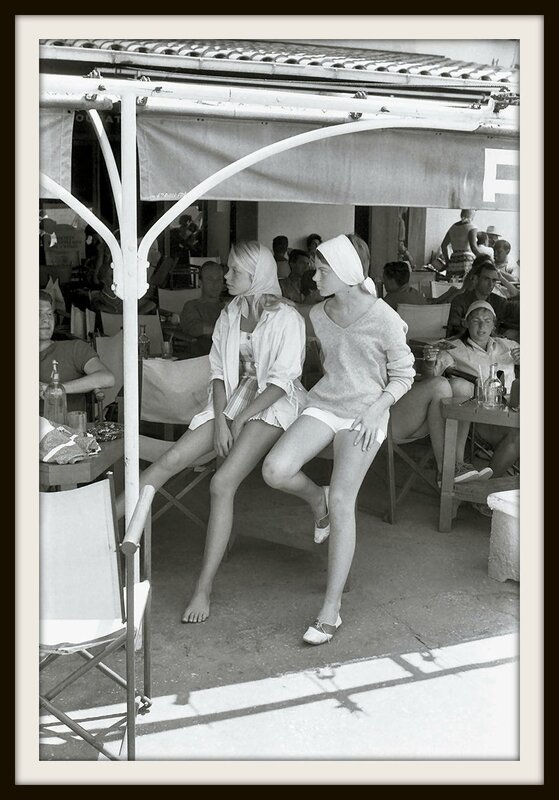

La belle histoire de Saint-Tropez par Willy Rizzo

Dès 1950, Saint-Tropez est déjà plus qu’un village de pêcheurs en devenant l’adresse cotée du Tout Paris qui se croise sous le regard amusé et festif de Willy Rizzo. Tous se donnent rendez-vous pour des fêtes mythiques ou improvisées sous le soleil de la méditerranée. Willy Rizzo immortalise tous ces protagonistes de Brigitte Bardot, Roger Vadim, Françoise Sagan, Jack Nicholson, fans, étudiants, rats de Saint-Germain des Prés…

Ces 35 photos présentées et vendues au Studio Willy Rizzo nous transportent avec légèreté et gaieté sur les pas de la plage, du soleil, des jolies filles et du dépaysement : voilà ce qu’on allait chercher à Saint-Tropez dans l’ambiance Nouvelle Vague de l’époque. Les toits tropéziens se transforment soit en lieux courus de cocktails comme chez Mme Arturo Lopez ou par contraste ceux de la bohème venue de France, d’Allemagne, d’Angleterre ou encore de Suède. Sans oublier le déjà mythique port de Saint-Tropez où se croisent les célébrités et leurs fans. Comment ne pas plonger dans ce bain de jouvence avec ces tirages argentiques noir et blanc ou couleur en édition signée et numérotée, limitée à huit exemplaires ?

La belle histoire de Saint-Tropez par Willy Rizzo

jusqu'au 25 juillet

Studio Willy Rizzo

12 rue de Verneuil

75007 Paris

France

Le monde idéal de Fernand Léger

Par Philippe Dagen

Le Centre Pompidou-Metz propose, en une soixantaine de toiles, une initiation exemplaire à l’œuvre du peintre.

A intervalles réguliers, les musées français commémorent Fernand Léger (1881-1955). En 1997, une large rétrospective était montrée, à Paris, au Centre Pompidou et, en 2004, une autre, plus brève, au Musée des beaux-arts de Lyon.

Cette année, c’est au Centre Pompidou-Metz, où une soixantaine de toiles, régulièrement réparties du cubisme aux dernières années – de manière à donner une vision complète et condensée à la fois – ont été rassemblées. Cet assemblage, qui doit beaucoup à la collection du Musée national d’art moderne et à quelques musées américains et européens, propose ainsi une initiation exemplaire à Léger, à sa beauté rationnelle et à son idéalisme.

A chacune de ces expositions, les mêmes conclusions reviennent en effet. Léger est d’une stabilité, d’une logique et d’une clarté impeccables. Il inscrit dans des formes définies par la géométrie des lignes et l’intensité des couleurs ses équations picturales. Toutes sont des formules algébriques du moderne, qui peuvent s’énoncer ainsi : des figures humaines tubulaires + des rectangles ou des cercles de couleur pure + des signes simplifiés de machines + (éventuellement) des lettres ou des chiffres = le XXe siècle.

A l’intérieur de ce code, de nombreuses variations se proposent. Les figures humaines peuvent indiquer des activités diverses : pilotage d’un remorqueur, imprimerie, mécanique de précision, construction métallique. Ce sont des activités que Léger, conformément aux habitudes de son époque, tient pour nécessairement masculines, les figures féminines étant baigneuses, cyclistes ou amoureuses.

Une cohérence inattaquable

Quels que soient leur sexe et leur emploi, ces êtres humains se schématisent en courbes et ovales traités en grisaille ou dans des nuances pâles, presque blanches. Les visages, quand ils sont indiqués, ne suggèrent aucun sentiment particulier : femmes et hommes se définissent par leurs fonctions sociales et professionnelles.

Autres variations fréquentes : celles qui alternent entre la géométrie stricte de plans de couleur uniforme délimités au compas ou à l’équerre et la géométrisation d’objets qui s’y prêtent particulièrement – rouages, chaînes, pignons, disques, tubes, bouées, pylônes, etc.

La première, abstraite, relève d’un exposé des principes : à la base de toute technologie, il y a les mathématiques, leurs schémas et leurs calculs, que cercles et angles droits symbolisent efficacement. La seconde, semi-figurative et allégorique, énumère les applications techniques les plus récentes des sciences exactes.

Tout cela est d’une cohérence inattaquable. Léger compose sa toile avec méthode et précision, comme un ingénieur concevant un nouveau modèle d’hélice. Autrement dit, son style est intrinsèquement moderne, bien plus que les expériences visuelles de Matisse, sensibles et subjectives, et bien plus que les inventions déchirantes de Picasso.

Allégories de l’époque et de son esprit

Dans l’entre-deux-guerres et jusqu’à sa mort, Léger s’affirme comme le peintre de la modernité du monde occidental par excellence, titre que ne pourraient lui disputer, en France, que Robert Delaunay et, aux Etats-Unis, Stuart Davis.

Chacune de ses toiles est une allégorie de l’époque et de son esprit, du format réduit de la nature morte à de plus amples, qui tiennent du paysage, et jusqu’au très vaste Transport des forces, de près de 9 mètres de long – commande réalisée pour l’Exposition universelle de 1937 afin d’exalter le progrès, la production hydraulique de l’électricité et son transport.

Pour la même occasion, Delaunay fait en peintures et décors monumentaux l’éloge de l’aviation et des chemins de fer. C’est aussi à cette Exposition universelle que Picasso accroche Guernica dans le pavillon de la République espagnole en guerre.

Rétrospectivement, on pourrait s’étonner que Léger n’ait pas alors compris que les industries modernes servent aussi à anéantir des villes et leurs habitants et ait persisté à célébrer le progrès, sans en apercevoir les usages désastreux. De la part d’un ancien combattant de Verdun, horrifié alors par ce qu’il a vu, ce silence crée un peu de malaise. Léger n’a-t-il pas compris ce qui était en cause, ou a-t-il préféré le dogme à la réalité ?

Harmonie chromatique

Autant que la cohérence obstinée de sa conception de la modernité, sa continuité stylistique est nette. Accrochée dans un ordre principalement chronologique, la rétrospective messine peut se visiter en boucle en raison de son parcours. Après avoir descendu le temps, il faut le remonter et passer de La Partie de campagne de 1953 à La Noce de 1911. Celle-ci est un peu moins limpide, les formes y étant fracturées par le cubisme de ces années expérimentales. Mais l’équilibre des formes est aussi calé dans l’une et l’autre, réparties par bandes parallèles, verticales en 1911, horizontales en 1953. Pas question de déranger les lignes.

L’harmonie chromatique est aussi garantie : blanc, bleu sombre, rouge sombre et gris pour La Noce, et les mêmes pour La Partie de campagne, avec un ocre clair pour le ciel et le sol et le noir des troncs et des contours. Les trois primaires donc, dans des tonalités souvent étouffées, le noir et le blanc : Léger évite les dissonances et les intensités trop aigres. Il y a quarante-deux ans d’écart entre ces deux œuvres et une unité de ton flagrante.

Unité d’exécution aussi. Même dans les Contrastes de formes les plus expérimentaux de ses débuts, Léger manifeste son souci de l’accomplissement. Le modelé des volumes courbes est obtenu par l’alternance de touches de rouge et de blanc ou de bleu et de blanc, sans exceptions ni débordements. Les lignes noires continues tombent exactement où il faut. Des décennies plus tard, nul changement : la méthode commande encore et toujours, comme dans un bureau d’études ou une usine d’aviation.

Dialogue avec Le Corbusier

Et comme dans l’atelier d’un architecte, celui de Le Corbusier par exemple. A la visite de la rétrospective, on ne saurait trop conseiller de joindre, à moins d’une heure de Metz, celle de la Cité radieuse, édifiée par Le Corbusier à Briey (Meurthe-et-Moselle) dans les années 1950 et inaugurée en 1961.

Après des déboires qui ont failli aboutir à sa destruction, l’unité d’habitation a été sauvée et restaurée, à l’initiative d’une association, qui a réalisé un travail patrimonial exemplaire. Léger ayant convaincu Le Corbusier d’introduire la couleur dans son architecture blanche, Briey est éclairé d’aplats rouges, jaunes ou verts.

On y retrouve aussi les principes énoncés et appliqués par Le Corbusier au long de sa vie : géométrie orthogonale, proportions calculées au plus juste, fonctionnalité dans l’emploi de l’espace… Autant de notions qui valent pour le peintre autant que pour l’architecte, dont les relations font ici l’objet d’une exposition documentaire détaillée.

Des familles ont vécu dans ces appartements. Elles ont cherché comment aménager cet idéal et le rendre un peu plus humain. Plus encore que les détails d’exécution de la théorie corbuséenne enluminée par Léger, ce sont les traces de ces aménagements empiriques qui rendent la visite instructive.

« Fernand Léger. Le beau est partout », Centre Pompidou-Metz, 1, parvis des Droits-de-l’Homme, Metz. Du mercredi au lundi de 10 heures à 18 heures, 19 heures vendredi, samedi et dimanche. Entrée : de 7 € à 12 €. Jusqu’au 30 octobre.

« Le Corbusier et Léger. Visions polychromes », Cité radieuse, 131, résidence Le Corbusier, Briey-en-Forêt (Meurthe-et-Moselle). Tél. : 03-82-20-28-55. Du lundi au jeudi de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30, dimanche de 14 heures à 18 heures. Entrée libre. Jusqu’au 24 septembre.

Walker Evans, photographe de l’anti-art, au Centre Pompidou

Par Claire Guillot

La première grande rétrospective française consacrée à l’artiste américain peine à faire sentir le souffle d’une œuvre majeure.

Lorsqu’il publie American Photographs, en 1938, livre devenu l’étendard de la modernité photographique, Walker Evans l’ouvre avec une image marquante. Une petite boutique qui ne paie pas de mine occupe tout le cadre : sa devanture couverte de signes qui répètent six fois le mot « photos » en différentes typographies indique qu’ici on tire des photos d’identité destinées aux permis de conduire, à 5 cents la pièce.

Voilà donc un « grand » photographe qui proclame d’emblée son amour pour la « petite » photographie – l’image fonctionnelle, ordinaire, non artistique. Une façon pour lui d’afficher sa profession de foi, en rupture avec les canons de l’époque : côté fond, un goût pour les sujets ordinaires, quotidiens. Côté forme, un mode frontal, dépourvu d’effets, qu’il appellera « style documentaire », sur la ligne de crête entre information et poésie.

L’EXPOSITION MET AU CENTRE DE SON PROPOS LA QUESTION DU « VERNACULAIRE », CETTE CULTURE POPULAIRE SI TYPIQUE DE L’AMÉRIQUE

Malgré l’aura de Walker Evans (1903-1975), figure majeure de la photographie, la rétrospective que lui consacre aujourd’hui le Centre Pompidou à Paris est la première en France. Avec 300 tirages de qualité et une centaine de documents, venus de 37 prêteurs différents, l’exposition compte bien rattraper le temps perdu. Elle met aussi au centre de son propos la question du « vernaculaire », cette culture populaire si typique de l’Amérique que n’a cessé de traquer et de recenser Walker Evans : objets industriels, cartes postales, affiches, enseignes, architecture locale…

Un sujet que le commissaire Clément Chéroux, ancien chef de la photographie du musée parisien et désormais conservateur au Musée d’art moderne (MoMA) de San Francisco, creuse depuis des années. « Le vernaculaire, c’est ce qui est utile, domestique et populaire, donne-t-il comme définition. Pour Evans, il est central, au point qu’il serait plus juste de parler à son sujet de style vernaculaire que de style documentaire. »

Un joyeux fatras d’Americana

Pour sa démonstration, Clément Chéroux a délaissé l’approche classique, chronologique, au profit d’un classement thématique « qui met en valeur les obsessions de Walker Evans ». Il a aussi, trouvaille de l’exposition, reconstitué l’univers et le bureau du photographe, qui vivait entouré d’objets.

Walker Evans ne se contentait pas de photographier les enseignes, les portes, les affiches de cinéma, les tickets, il les collectionnait et vivait au milieu d’un joyeux fatras d’Americana. Dans son scrapbook, il collait des coupures de presse, des photos d’identité judiciaire. Sa collection de cartes postales, dont il a publié une sélection dans le magazine Fortune, comptait près de 9 000 pièces.

WALKER EVANS, PHOTOGRAPHE : « JE M’INTÉRESSE AVANT TOUT À LA MAIN DE L’HOMME ET À LA CIVILISATION »

L’introduction, convaincante, montre les débuts du photographe, qui passe par une phase moderniste, bientôt reniée, avec cadrages en diagonale et contre-plongées. Elle déroule surtout ses influences, qui sont étonnamment littéraires et françaises pour un photographe si ancré aux Etats-Unis.

A Baudelaire, il va emprunter son goût pour les sujets réputés indignes de faire art. A Flaubert, son naturalisme et sa neutralité, avec un auteur qui s’efface derrière les descriptions parlantes – on se souvient de la première rencontre des amants dans Madame Bovary, plombée par le décor trivial des comices agricoles…

Au XIXe siècle, les photographes avaient exalté l’américanité à travers les paysages grandioses et les grands espaces. Pas Walker Evans : « La nature m’ennuie à mourir… Je m’intéresse avant tout à la main de l’homme et à la civilisation. » La première partie de l’exposition, découpée en petites sections, dresse une typologie de ses thèmes fétiches : les baraques de bord de route, les devantures, les déchets, les enseignes…

Les revers du progrès

Plus que les gratte-ciel de la modernité triomphante, Evans aime les petites villes avec leur grand-rue, leurs voitures fabriquées en série et leurs maisons surmontées de fils électriques. On le voit souvent pointer, sans nostalgie, les revers du progrès ou ses rebuts : cimetières de voitures, maisons promises à la démolition, déchets et ruines de toutes sortes.

Il tourne aussi son objectif vers les gens humbles, les anonymes, comme dans son projet le plus connu, résultat d’une mission dans l’Amérique en crise des années 1930 pour le compte du gouvernement américain. Dans deux petites salles dominent la voix et surtout la figure d’Allie Mae Burroughs, cette femme de métayer dont le visage inquiet, capturé en 1936, est devenu une inoubliable icône de la Grande Dépression.

Au-delà des thèmes choisis par Walker Evans, c’est son expérimentation formelle qui fait toute sa radicalité. En totale opposition avec Alfred Stieglitz, héraut de la photographie d’art marquée par la tradition picturale, Walker Evans revendique, lui, une approche « anti-artistique », sans jeu de flou, sans spectaculaire ni sentimentalisme, au plus près de son sujet.

Dans la deuxième partie, l’exposition étudie comment Evans a pu s’inspirer de la photographie vernaculaire, utilitaire, et en détourner le vocabulaire, pour composer ses travaux les plus novateurs. Il ose le travail en série, qu’il expérimente au magazine Fortune : les outils humbles des bricoleurs sont alignés sur fond blanc, en majesté, sans aucun artifice, à la manière de certains catalogues que Walker Evans aimait à compulser.

Une autre école du portrait

Ses fascinants portraits d’anonymes dans le métro (1938-1941), saisis clandestinement lorsque les passagers s’installent en face de lui, ont quelque chose à voir avec l’automatisme des Photomaton. Ils sont aussi une façon, pour Evans, de rejeter violemment la tradition du portrait psychologique à la Nadar.

LE DÉCOUPAGE TYPOLOGIQUE ET ANALYTIQUE ADOPTÉ DANS CETTE EXPOSITION-FLEUVE PEINE À DONNER LA MESURE DU SOUFFLE DE L’ŒUVRE

Si la démonstration est plutôt convaincante, le découpage typologique et analytique adopté dans cette exposition-fleuve peine à donner pleinement la mesure du souffle de l’œuvre. A faire comprendre comment l’œil du photographe, tout en sobriété, parvient à donner de l’épaisseur à la réalité triviale, à atteindre la « transcendance » chère à Walker Evans.

En démultipliant les mini-chapitres qui réunissent des œuvres de différentes époques et différents lieux, en noir et blanc et en couleur, l’effet est finalement répétitif et parfois aride. Il y manque surtout, de bout en bout, l’extraordinaire sens de la narration visuelle de Walker Evans, ses associations d’images poétiques, à l’œuvre dans le livre American Photographs (The Museum of Modern Art, 2012, non traduit) ou dans Louons maintenant les grands hommes (Plon, 2013), réalisé avec l’écrivain James Agee. Et dans ses expositions, que le photographe radical voyait comme « un moment d’excitation et de plaisir visuel ».

« Walker Evans », jusqu’au 14 août. Centre Pompidou, Paris 1er.Tél. 01-44-78-12-33. 11 et 14 euros. Catalogue, éd. du Centre Pompidou, 320 p., 49,90 euros. www.centrepompidou.fr

Walker Evans, le Secret de la photographie, entretien avec Leslie Katz, éd. du Centre Pompidou, 48 p., 10,50 euros.

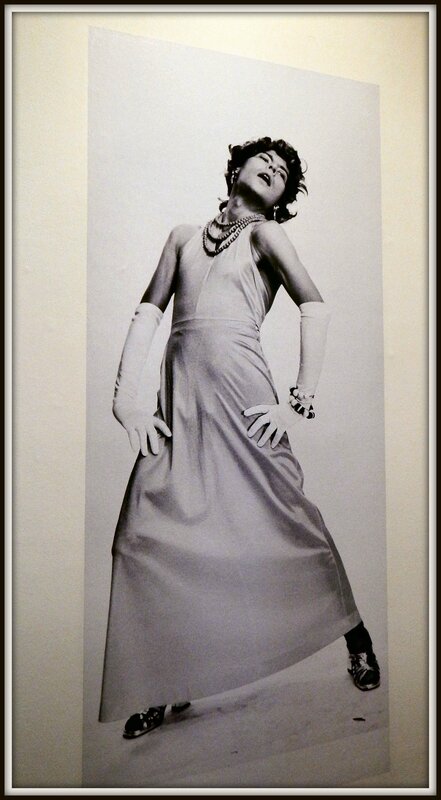

Video exposition Dalida, garde-robe de la ville à la scène - Palais Galliera

Jusqu'au 13 août 2017

C'était il y a 30 ans déjà. Dalida nous quittait. Le Palais Galliera lui consacre une exposition éblouissante, nous ouvrant les portes de son dressing hallucinant. Strass, plumes, cuir, froufrous... On assiste à l'éclosion d'une étoile. Son répertoire vestimentaire se décline à l'infini, au fil des événements qui rythment sa vie à la ville, à la scène ou à la vie. Une scénographie signée Robert Carsen flamboyante.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)