Entretien - Pierre Soulages : « Dans ma centième année, j’ai toujours du plaisir à peindre »

Par Béatrice Gurrey

Je ne serai pas arrivé là si… « Le Monde » interroge une personnalité sur un moment décisif de son existence. Cette semaine, le peintre évoque les émotions de son enfance, le rôle du hasard dans la création, et son rapport au pouvoir.

Le 24 décembre, Pierre Soulages aura 100 ans. Quelques jours auparavant, une exposition exceptionnelle s’ouvrira au Louvre, dans le prestigieux Salon carré, pour retracer le parcours du peintre de l’outrenoir, depuis 1946 : une vingtaine de toiles venues des musées les plus prestigieux du monde et un ou deux tableaux récents.

Pierre Soulages est né en 1919, au numéro 4 de la rue Combarel à Rodez, où son père, Amans, fabriquait des charrettes à cheval. Celui-ci, veuf et déjà père d’une fille, Antoinette, avait épousé en secondes noces une femme plus jeune que lui, prénommée Aglaé. Quand il meurt, en 1925, leur fils n’a que 5 ans. Pierre Soulages grandit entouré de l’affection de ces deux femmes, sa demi-soeur Antoinette, de quinze ans son aînée, et sa mère, qui tient, au rez-de-chaussée de la maison familiale, un petit magasin d’articles de pêche et de chasse.

Rencontre dans sa villa de Sète, où il passe désormais une partie de l’année, avec sa femme Colette.

Je ne serais pas arrivé là si…

Si je n’avais pas ressenti une telle qualité d’émotion à Conques. J’étais avec un camarade dans le transept de l’abbatiale, à quelques kilomètres de Rodez, lors d’une visite scolaire et l’on nous parlait du tympan et des chapiteaux… J’écoutais de manière un peu distraite. Puis mon regard s’est tourné vers la nef et vers le sud et j’ai été bouleversé. L’émotion que j’ai ressentie m’a donné à réfléchir. Celle-ci me paraissait être d’une espèce, d’une lumière, particulières.

Enfant, j’aimais peindre, dessiner. On me donnait des couleurs mais je préférais tremper mon pinceau dans l’encrier. Cette histoire a fait le tour de la famille. Que dessines-tu ? m’avait demandé ma mère, ou ma sœur, en me voyant peindre à l’encre noire. J’avais répondu : « De la neige ». Tout le monde avait beaucoup ri, mais j’avais saisi quelque chose, le contraste. Tous ces jeux avec l’encre et mon pinceau, le plaisir que j’en tirais, appelaient quelque chose de plus important et j’ai décidé, ce jour-là, à Conques, que ce serait ma vie. Beaucoup de gens n’aspiraient qu’au dimanche et le dimanche on avait l’impression qu’ils ne savaient que faire. Je ne voulais pas de ce genre de vie.

Peindre est donc un besoin essentiel de votre vie, très tôt. Est-ce une vocation, comme on le dit d’une entrée dans les ordres ?

Tout ce qui a succédé à cette émotion de Conques était sans grande importance au regard de ce que j’avais éprouvé. C’est ce qui a tout décidé. Je ne sais pas s’il faut dire « émotion », mais je n’ai retrouvé cela, par la suite, que dans les œuvres d’art. Une vocation ? Je ne crois pas. Je n’ai rien senti qui m’appelle de l’extérieur. J’ai remarqué que beaucoup de ceux qui aiment ce que je fais avaient eu une expérience voisine. Différente, certes, personnelle, mais d’une nature probablement comparable. Ce que j’ai baptisé outrenoir appartient, d’une autre façon, à cette expérience initiale.

Le musée Fenaille, à Rodez, expose votre « musée imaginaire ». On y voit un fragment de roche où ont été tracés voilà 39 000 ans deux traits à l’ocre rouge. Diriez-vous qu’au commencement était la peinture ?

La peinture, c’est une chose, mais ce qui importe, c’est l’art et ce qui, dans un objet, nous transporte dans des zones de ce que nous sommes et que ne nous connaissons peut-être pas. C’est d’ailleurs ce que je pense de la peinture que je fais. Quand on parle d’une œuvre d’art, de quoi parle-t-on ? De trois éléments : de la chose que c’est, de la volonté de celui qui l’a faite et de celui qui la regarde. Le spectateur fait partie de l’œuvre avec ce qu’il pense, avec ce qu’il est. L’œuvre lui arrive, à découvrir. Le but n’est pas cette découverte. Le but est cette sorte de, je ne veux pas dire de plaisir, mais de sentiment qui nous habite quand nous aimons vraiment.

On a aussi découvert lors de fouilles dans la rue Combarel à Rodez, où se trouve votre maison natale, une statue de chef gaulois en grès, du premier siècle avant J.-C. Vous sentez-vous lié à cette histoire ?

Je me sens lié à ce que j’ai pu connaître très tôt, à ces statues-menhirs qui se trouvent aussi au musée Fenaille. Dès ce moment-là, j’ai été davantage touché par ces œuvres que par les statues grecques dont je pouvais admirer l’habileté technique mais qui, finalement, me laissaient froid. J’étais beaucoup plus ému par ces pierres gravées, lentement, difficilement, et par la force d’une volonté qui en faisait une chose émouvante.

Un jour, dans la rue Combarel, en creusant des tranchées pour amener l’eau ou le gaz, je ne sais plus, on a mis au jour des fragments de poterie romaine. Des morceaux de lampe, je crois. Je devais avoir 10 ans et cela m’intéressait beaucoup. J’en ai mis quelques-uns dans un tiroir et je les ai oubliés. Et il y a quelques années, lors d’une émission en public, une voix s’élève de la foule. C’était le fils du gardien de la prison, tout près de chez moi, qui rappelait cette anecdote. Dès que j’ai eu 16 ou 17 ans, je suis parti avec un archéologue, Louis Balsan, faire des fouilles et mon nom est d’ailleurs entré pour la première fois dans un musée pour les objets que j’avais trouvés. Je n’ai pas encore vu l’exposition du « musée imaginaire », où ils se trouvent, à Fenaille, mais nous irons Colette [son épouse] et moi.

Elève, vous dessinez un jour au tableau la tuyauterie d’une machine à vapeur, que tous vos camarades représentent en commettant des erreurs. Racontez-nous cette histoire…

C’est une anecdote que Pierre Encrevé, malheureusement disparu, aimait raconter. Il a beaucoup travaillé et réfléchi sur ma peinture. Dans une machine à vapeur, il y a un certain nombre de tuyaux, une mécanique compliquée dans laquelle il est facile de se perdre. « Mais qui est capable de dessiner cela ? », a demandé le professeur et il m’a fait venir au tableau. J’ai pris un bâton de craie que j’ai posé à plat et j’ai tiré un grand trait blanc, très large. Puis parallèlement et touchant au premier, un deuxième… La classe a pensé que je me moquais et a commencé un chahut. Quant au professeur, il a manqué de me jeter à la porte. Mais il a vu quelque chose en moi qui n’était pas de la provocation.

J’ai fini par obtenir un grand rectangle blanc et en trois coups de doigts, que j’avais mouillés dans le chiffon, j’ai dessiné les tuyaux. C’est une autre manière de voir qui est plus vraie. La réalité est apparue par effacement. Les tuyaux ne sont là que pour transporter un liquide ou un gaz. C’est pour ce qu’il contient que le tuyau existe. Pourquoi perdre du temps à essayer de dessiner des lignes parallèles alors qu’il est plus simple de dessiner le flux lui-même ? [Il dit le fluxe, en prononçant le x] Le professeur m’a dit : je vous donne la note maximum jusqu’à la fin du trimestre !

Au musée Soulages de Rodez, inauguré en 2014, on peut voir des peintures, des brous de noix, des cuivres gravés, de grands formats de l’outrenoir, mais aussi des expositions temporaires d’autres artistes. Pourquoi y teniez-vous tellement ?

J’avais refusé un musée Soulages à Georges Frêche, le maire de Montpellier. Il m’avait proposé de nombreux lieux mais j’avais beau lui dire que je ne voulais pas d’un musée personnel, il pensait que cela tenait aux emplacements. « On va construire un grand musée d’art contemporain », me disait-il, et là, il me faisait peur

Le musée Fabre, que j’avais beaucoup fréquenté, était trop petit. Jusqu’au jour où je vois un grand espace où se trouvaient des structures, avec des tubes d’acier, installées pour des spectacles en plein air. « C’est pour la danse », me dit-il. « Mais là, il y a de l’espace pour agrandir Fabre », « Eh bien, on le fait ». J’ai pensé que c’était un mot en l’air de sa part. Mais non, il l’a fait. Et il m’a acheté deux grandes toiles. Ce qui signifiait qu’il en attendait d’autres de ma part !

Puis l’ancien maire de Rodez, Marc Censi, est venu me demander les cartons des vitraux que j’avais réalisés à Conques. Il a beaucoup argumenté et à partir du moment où je donnais les cartons, j’étais coincé. J’ai accepté la création du musée à la condition que 500 m2 soient réservés à des artistes qui ne seraient pas moi et que je n’aurais pas choisis.

Vous avez consacré aux vitraux de l’abbatiale sept ans de votre vie. Lors d’une conférence avec le médiéviste Jacques Le Goff, vous dites qu’ils marquent « l’écoulement du temps ». C’est une notion centrale pour vous ?

C’est une conséquence involontaire, mais à laquelle je tiens et à laquelle j’ai pensé. Le verre que j’ai créé a huit millimètres d’épaisseur, une surface lisse d’un côté et rugueuse de l’autre. Cela produit un phénomène très particulier. La lumière passe facilement du côté lisse et « éclate » sur la partie rugueuse.

J’ai mis en effet sept ans à concevoir ces vitraux, avec de nombreuses surprises. La plus grande a été, lorsque j’ai posé les verres, de m’apercevoir que cette matière existait comme couleur, à l’extérieur. J’avais joué sur la taille des grains, des très fins et des plus gros, qui, amenés à un certain degré de cristallisation n’étaient plus transparents mais restaient translucides. Quand la lumière passe, elle est bleutée. Si elle est freinée, il manque le bleu et l’on obtient un ton plus chaud, du côté de l’orangé, la couleur complémentaire.

La première fois, je peux vous dire que j’ai passé un mauvais moment, pensant que je m’étais fourvoyé. Mais au bout de quelques instants je me suis aperçu que j’étais dans le vrai : c’était la couleur de la lumière – sans aucune couleur artificielle que j’aurais pu introduire. Et qui se trouvait en harmonie avec la couleur de la pierre et avec l’architecture. Le changement de lumière avec les heures du jour signifie que le temps s’est écoulé. Et voir l’écoulement du temps a une importance très grande, plus encore dans un lieu comme Conques.

Vous titrez vos tableaux par leur date. Roger Vaillant a écrit en 1961, vous voyant peindre un tableau : « Il ne porte pas de titre. Par bonheur, il ne livre aucun message. Laissons les messages aux prophètes et aux facteurs. » Certes, mais on s’y perd…

Mais une date guide vers quelque chose ! Pour moi, l’œuvre d’art est toujours ouverte à ce que l’on peut éprouver. A ce que l’écrivaine Lydie Dattas, appelle la cavalcade des âmes.

Vous avez connu très jeune la notoriété, puis une véritable histoire d’amour avec l’Amérique, suivie quelque temps d’un désamour. Quel regard portez-vous sur cette période aujourd’hui ?

La notoriété, j’y ai pensé. J’ai essayé d’exposer en 1946. Je suis refusé au Salon d’automne. J’expose alors aux Surindépendants où il y avait des Français mais aussi beaucoup d’immigrés. Il se trouve que mes premiers amis ont été des Espagnols, un Américain, une Hollandaise, deux Allemands, des émigrés comme moi finalement, qui venais de Rodez et qui me sentais beaucoup plus proches d’eux que des Français à Paris. Picabia disait à tout le monde que j’étais le meilleur du salon. J’avais 27 ans et il m’a prédit beaucoup d’ennemis !

En 1948, un Allemand organise une grande exposition en Allemagne et m’inclut dans un groupe avec Kupka, Hartung et Schneider. Il me choisit à la surprise générale. Encore plus grave, un de mes tableaux est pris pour réaliser l’affiche des expositions. Cette affiche a beaucoup circulé et des artistes sont allés jusqu’à imiter mon travail. C’était en 1948. Moins d’un an après, je me trouvais propulsé. Le commerce a immédiatement fonctionné du côté américain. Quant au désamour… Je n’ai pas une production immense, je ne peux pas exposer partout et ce désamour a été bref. En 1953-1954, il y a eu un désamour français. Mais là-bas, tout ce que je faisais était absorbé.

Le 15 novembre 2018, vous êtes devenu le peintre vivant le plus cher du monde. Un galeriste américain a vendu une toile de sa collection personnelle, chez Christie’s, à New York, plus de 10 millions de dollars. Quelle signification cela a-t-il pour vous ?

[Il hausse les épaules. Silence. Lève les yeux au ciel.] Quel sens a l’argent dans ces cas-là ? Cela veut juste dire qu’il y a des gens fortunés qui peuvent acquérir des œuvres. Voilà, à part ça…

Pour fêter votre centenaire, une exposition s’ouvre au Louvre le 11 décembre. Elle se tiendra dans le Salon carré, construit par Le Vau en 1661 et traditionnellement réservé aux chefs-d’œuvre. La lumière y entre par une verrière depuis 1789. Que de symboles !

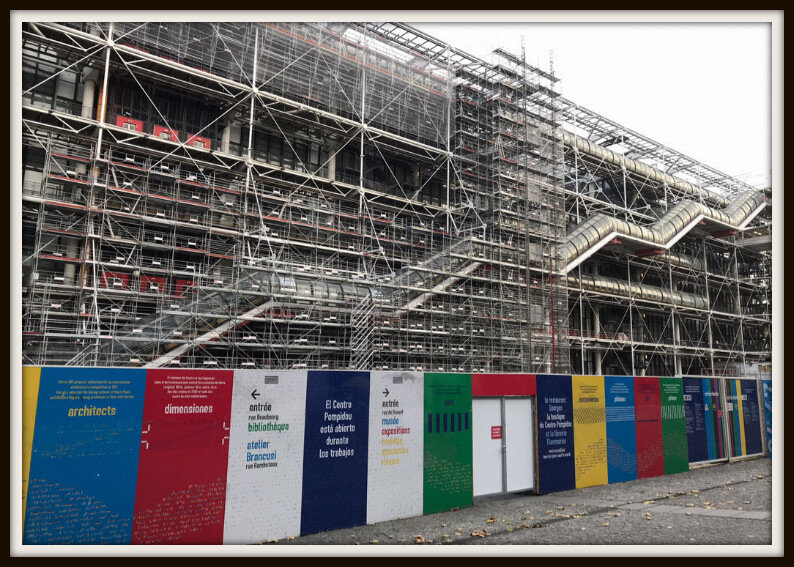

L’exposition est un choix de Pierre Encrevé et d’Alfred Pacquement. Ils ont décidé de la composition de cette exposition qui n’a rien de comparable avec celle du Centre Pompidou, il y a dix ans, où il y avait une centaine de toiles.

Le Salon carré est un endroit où se trouve habituellement la peinture italienne d’avant la Renaissance et notamment La Maesta de Cimabue, immense tableau dans tous les sens du terme. On décroche tout cela, ces tableaux les plus prestigieux et les commissaires ont choisi un certain nombre de toiles pour ces lieux. Peut-être deux dizaines au maximum. Ils les ont choisies dans toute la production. Il y en aura une qui vient du musée Guggenheim, une de celui de Washington, une de la Tate Gallery de Londres.

Il n’y a qu’une toile dont j’ai refusé le déplacement. Celle qui se trouve dans le plus grand musée du monde, l’Ermitage, à Saint-Pétersbourg. Je suis le seul artiste vivant qui y est accroché et j’ai demandé qu’on l’y laisse.

Il restait un mur vide et les commissaires n’arrivaient pas à mettre sur ce mur quelque chose qui convienne, pour un tas de raisons. Ils m’ont demandé s’ils ne pouvaient pas avoir une toile récente. J’ai eu l’idée de mettre là deux très grandes verticales. J’en ai quatre, j’en ai choisi deux.

Ce qui surprend beaucoup, c’est que dans ma centième année j’ai toujours du plaisir à peindre. Qu’est-ce que ça veut dire peindre ? Les gens s’imaginent que l’on prend un pinceau, de la couleur… Peindre, c’est plus que cela. Peindre demande de la concentration, de la réflexion, des tentatives, et ensuite, peut-être, surgit une peinture. Ce genre de choses me convient toujours. Je vis comme cela et tant mieux puisque je suis encore en vie [sourire charmant].

Vous avez connu trois républiques, la IIIe, la IVe, la Ve et rencontré plusieurs chefs d’Etat. Georges Pompidou conservait un tableau de vous dans son bureau de premier ministre en 1962…

Avant Pompidou, j’avais rencontré de Gaulle : « Maître, on me dit que la peinture française est malade, qu’en pensez-vous ? », « Mon général, elle n’est pas malade, elle est attaquée ». Il a immédiatement appelé Malraux et la conversation a commencé avec Malraux.

Nous ne fréquentions pas beaucoup Georges Pompidou mais nous étions très liés, Colette et moi, avec Claude Pompidou. Elle est venue plusieurs fois ici, à Sète, dans mon atelier. La dernière fois, c’était peu de temps avant sa mort [en 2007]. Au moment où elle partait, nous lui avons proposé de dormir ici. « Vous nous aviez montré notre chambre à Cajarc et nous n’avions pas pu rester. Voici la vôtre ici. Il est 17 heures, c’est un peu fou ce que vous faites là : cinq heures de route à l’aller, cinq au retour, juste pour venir nous voir ». « Mais Pierre, vous ne vous rendez pas compte, il y a tellement de gens qui aimeraient être à ma place ». C’était cela l’élégance de Claude.

Les Pompidou vous ont-ils acheté une toile ?

Non.

Parlons des présidents qui ne sont plus au pouvoir ou ne peuvent y revenir. Quelles ont été vos relations avec eux ?

J’ai connu Valéry Giscard d’Estaing à New York alors qu’il était conseiller de l’ambassadeur aux Nations unies, Georges-Picot. C’était peu après le bombardement de Sakiet [en Tunisie, en 1958] par l’armée française et à l’ONU, c’était Giscard qui parlait pour défendre le point de vue de la France. Nous avons passé un dimanche ensemble, chez les Georges-Picot, avec les Giscard. Mais nous n’avons noué aucune relation particulière.

Mitterrand, je l’ai vu passer très souvent devant ma porte car nous étions voisins à Paris. Un jour, en fin de matinée, je le croise dans le jardin qui jouxte Saint-Julien-le-Pauvre, avec une dame. J’ai bien compris que c’était un lieu où il avait ses rendez-vous. Nous ne nous sommes jamais liés car j’étais très ami avec Michel Rocard pour qui j’ai réalisé, comme il l’avait demandé, sa stèle au cimetière de Monticello, en Corse.

Et avec les Chirac ?

J’ai fait un voyage officiel avec Chirac à Saint-Pétersbourg car j’avais une exposition au musée de l’Ermitage qu’il est venu voir. Puis nous sommes allés à Moscou, au Kremlin, un grand souvenir ! C’est un choc de circuler entre ces murs couverts d’appliques en or, ou dorées, avec ces plafonds immenses, ces tapis épais, ces escaliers monumentaux. Cela n’a pas changé depuis les tsars et je me suis dit : « Je comprends, c’est un endroit où l’on devient fou ». Nous sommes reçus par Poutine dans une salle. Il y avait Bernadette Chirac, Mme Poutine, quelques interprètes, Chirac et moi, personne d’autre. Poutine m’avait assuré qu’il visiterait mon exposition à Saint-Pétersbourg et qu’il me souhaitait beaucoup de succès. Ce jour-là, au Kremlin, il me dit qu’il est heureux de me voir et qu’il a vu deux fois mon exposition. Chirac enchaîne aussitôt : « La première pour voir, la deuxième pour comprendre ! » Ensuite, j’ai accompagné Chirac sur les bords de la Volga et nous avons visité l’immense usine où l’on fabriquait les Soyouz.

Vous avez aussi réalisé à sa demande un vase avec la manufacture de Sèvres, dont l’oculus laisse apercevoir la couche d’or interne. Il est devenu le trophée d’un tournoi de sumo au Japon. Vous avez reçu dans ce pays, en 1992, le Praemium impérial, sorte de Nobel de la peinture. Quel souvenir en gardez-vous ?

Nous avons été invités au Palais impérial et l’interprète m’avait expliqué ce qui allait se passer. L’entrevue avec l’empereur et l’impératrice devait durer exactement une demi-heure. J’entre dans cette grande salle, où ils se trouvaient tous les deux, au beau milieu. Puis je remarque des personnages tellement collés contre la porte, qu’elle semblait vide, les gardes du corps sans doute. La conversation était difficile. Je vois alors par la fenêtre des arbres clairs, des bouleaux, qui se détachaient sur un fond de feuillage aussi sombre que du houx et le contraste illuminait cet endroit. J’en fais la remarque à l’empereur. « Cela me fait plaisir, c’est moi qui les ai plantés », me dit-il et nous avons eu une conversation sur les jardins.

Je savais par notre amie interprète, dont la sœur travaillait chez un éditeur japonais, que celui-ci avait publié un poème, traduit en anglais, une sorte de bestiaire. Malgré ma mauvaise connaissance de cette langue, je m’aperçois qu’il est conçu comme une œuvre d’Apollinaire, son bestiaire, que j’aime beaucoup. Je le cite à l’impératrice. Et elle, enchantée, « Apollinaire, je connais ! ». Nous avons parlé de littérature et elle s’est animée. L’empereur était à côté, suivait vaguement, et avait l’air de s’ennuyer.

Au bout d’une demi-heure, les personnages près de la porte se sont agités et j’ai légèrement tourné la tête. « Voilà ce qu’il se passe ici. Chaque fois qu’il arrive quelque chose d’intéressant, il faut arrêter », s’est plaint l’impératrice. Elle s’est tournée vers Colette, elle lui a dit que c’était une vie pénible.

Colette Soulages, 98 ans, la gaîté même, nous rejoint.

C.S. : J’avais bien envie de rester, mais j’ai préféré vous laisser travailler !

Un soir de 1942, à minuit, vous avez épousé Colette Llaurens, devenue Colette Soulages et vous étiez tous deux vêtus de noir. Saviez-vous que l’on se mariait couramment en noir jusqu’à la fin du XVIIIe siècle ?

C.S. : Quelle intuition !

P.S. : J’étais sûr que je retardais ! [Ils rient tous les deux]

La longévité extraordinaire de votre histoire parle d’elle-même. Mais auriez-vous pu accomplir votre œuvre sans Colette ?

Ce n’est pas impunément que l’on vit pendant 77 ans avec quelqu’un. Au fond, j’ai eu une énorme chance, au début de ma carrière. Colette jugeait cela tout à fait normal ! Elle me trouvait à part. Oui, sans elle, cela aurait été sans doute différent.

Le 13 février, votre ami, celui qui a établi tout le catalogue raisonné de votre œuvre, le linguiste Pierre Encrevé, disparaissait. Que voulez-vous nous dire de lui ?

Pour moi, c’est la plus grande tristesse qui se puisse concevoir. Marie-Hélène, sa femme, est là en ce moment, avec nous. Je ne peux rien dire d’autre. D’autres que moi se chargeront de montrer l’importance qu’il a pu avoir.

Qumeriez-vous que l’on retienne de vous et de votre œuvre, dans l’avenir ?

Que j’ai tenté de vivre une vraie vie. Ce qui n’est pas le cas de tout le monde.

Exposition Pierre Soulages au musée du Louvre, du 11 décembre 2019 au 9 mars 2020

Chronique - Les toilettes, dernier lieu de l’intime

Par Maïa Mazaurette

Sujets tabous s’il en est, les fonctions de miction et d’excrétion provoquent souvent le dégoût. Mais le plaisir sexuel ne peut pas faire l’économie de la connexion avec les organes voisins, nous rappelle la chroniqueuse de « La Matinale », Maïa Mazaurette.

LE SEXE SELON MAÏA

Etes-vous en train de lire cette chronique aux toilettes ? Aucune honte à l’admettre : 40 % des Français consultent les informations au petit coin, selon un sondage Plyce publié en 2013. Ma question vous a-t-elle embarrassé ? On touche là, sans doute, au dernier tabou.

Ou du moins, au dernier lieu de l’intime. L’écrivain américain Dave Eggers faisait ainsi récemment remarquer, au micro de Vox Media, que les toilettes font partie des ultimes mètres carrés résistant à l’exigence de transparence numérique (à condition d’oublier les failles de sécurité des smartphones et l’écoute constante des assistants électroniques).

Tabou, la sexualité ? Moins que les fonctions de miction et d’excrétion, qui définissent les contours de l’obscène. Et que même les plus audacieux ne posteront pas sur Instagram. En 2019, on peut coucher le premier soir, mais, à ma connaissance, personne ne laisse la porte des toilettes ouverte le premier soir. (Etiez-vous en train de déguster votre croissant du matin ? Oups.)

C’est que la continuité des activités de chambre et des toilettes est évidente. Elle se joue sur le terrain anatomique (les mêmes organes sont en jeu), mais aussi dans l’imaginaire (celui des parties basses et honteuses). Le cloaque n’est pas loin, qui nous réduit à un simple tube indifférencié.

Question de fluide

Dans Le Corps souillé. Gore, pornographie et fluides corporels (Editions de L’Instant même, mars 2019), le docteur en communication Eric Falardeau met les pieds dans le plat. Pour lui, les fluides provoquent le malaise parce qu’ils questionnent la limite de notre corps : « Il n’y a plus de frontière entre le dedans et le dehors, l’intérieur et l’extérieur, le subjectif et l’objectif, la matière et l’esprit. » On pourrait utiliser exactement les mêmes mots pour définir une relation sexuelle réussie, non ?

Eric Falardeau rappelle que nos écoulements divers provoquent à la fois le dégoût, la douleur, la jouissance et la fascination. Selon Freud, il faut renoncer à cette jouissance au nom de la dignité sociale. Mais comment fait-on, nos organes de plaisir produisent aussi ces écoulements ? L’indignité contamine alors les rapports sexuels. (Il est bon, ce croissant ?)

Liaisons dangereuses

Nous voici donc sur le fil du rasoir : les rapports sexuels expriment (parfois) notre amour, et nous font toucher (parfois) au sublime. Mais ces transports utilisent des zones associées au biologique, au trivial, à l’animal et même à la mort.

Ce qui produit en nous un terrible doute : tout passage à l’acte sexuel gangrène-t-il l’amour et le désir ? Si l’urine et les excréments sont des déchets, alors la cyprine et la semence devraient l’être aussi… Sauf quand on les considère comme des forces de vie. Ce qui est loin d’être toujours le cas. La pornographie présente ainsi le sperme comme quelque chose qui avilit et humilie, alors même qu’objectivement on parle d’un liquide biologique dont l’émission donne du plaisir et, en croisant les doigts, des enfants pas trop ingrats.

A entretenir cette proximité entre désir et répulsion, nous crachons dans la soupe – c’est le cas de le dire. Car, si notre dégoût pour l’urine et les fèces nous a historiquement défendus contre d’éventuels pathogènes, les temps ont changé. Notre niveau d’hygiène nous préserve généralement des germes mortels. Nous savons que le vagin est autonettoyant. Du coup, le tabou sert surtout à vendre des savons intimes au prix de l’or (en attendant qu’on invente les lingots à pH neutre).

« Toilettes publiques, affaires privées »

On peut, bien évidemment, transcender notre dégoût. Par exemple en rappelant le rôle de la prostate dans l’éjaculation, et des muscles anaux dans l’orgasme : pudeur ou pas, le plaisir sexuel ne peut pas faire l’économie de la connexion entre les différents organes. Quant aux moins frileux parmi vous, sans doute assaisonneront-ils leur croissant dominical de la proverbiale douche dorée. Si les chiffres concernant la prévalence de la scatophilie n’existent pas, on sait que 10 % des hommes et 3,5 % des femmes aimeraient uriner sur leur partenaire ou qu’on leur urine dessus (université de Montréal, 2014).

Et ce fantasme ne date pas d’hier. Dans une exposition présentée jusqu’au 1er décembre au Point éphémère, à Paris – mais aussi dans un ouvrage appelé Les Tasses. Toilettes publiques - affaires privées (éditions Agua, novembre 2019) –, le photographe Marc Martin rappelle à notre mémoire les dessous oubliés des pissotières de Paris, où des homosexuels, travestis et prostitués se sont retrouvés pendant plus d’un siècle.

Sordide ? Attention à nos hypocrisies ! Qu’est-ce qui est le plus sordide, au juste : des étreintes dans des vespasiennes, ou l’interdiction de certaines expressions sexuelles ? Quelques moments de plaisir, ou la privatisation des lieux de rencontre, qui soumet les rapports à des impératifs économiques excluant les plus pauvres ?

Questions de pouvoir

Car reconnaissons-le : notre dégoût affiché pour les fonctions naturelles du corps est aussi un vecteur de ridiculisation des personnes déjà discriminées. La répulsion pour les fèces nourrit l’homophobie, de même que les grimaces face aux menstruations confortent le mépris des femmes. Quand on répète de manière automatique que telle ou telle pratique est abjecte « par nature », nous induisons une hiérarchie qui, comme par hasard, conforte les dominants (ainsi les hommes sexistes considèrent-ils la sodomie passive comme dégoûtante, mais la sodomie active comme jouissive – il va falloir se décider).

Rien d’étonnant alors à ce que la question des toilettes cristallise les tensions politiques du moment, jusque dans le couple (la position par défaut de la lunette définit une norme, donc une position de pouvoir). Pensons aussi à nos polémiques concernant les trans : qui a accès à quels lieux d’intimité, pour quelles raisons.

Au-delà du tabou

Dans ses Variations scatologiques. Pour une poétique des entrailles (La Musardine, 2005), le psychologue Bob O’Neill rappelait que la sexualité est « fondamentale » – en lien, donc, avec notre fondement : « Dans le langage populaire, le sexe est toujours vulgarisé : c’est le cul. On parle d’effets de cul, d’histoire de cul, de film de cul, etc. » Avant de citer saint Augustin : « Inter faeces et urinam nascimur » (« nous naissons entre la merde et l’urine »). Pardon, vous ai-je souhaité bon appétit quand vous avez entamé ce croissant ?

Nous nous plaignons parfois que les tabous tombent : en voici un qui reste bien implanté. Pourquoi clamerions-nous en permanence que « ce n’est pas sale », si on ne cherchait pas à s’en convaincre ? Malgré l’obsession culturelle des dernières années pour les fessiers rebondis, on continue d’être gêné s’il faut déféquer chez un nouveau partenaire, ou si on pète entre de beaux draps (les curieux pourront écouter mon podcast dédié sur Arte Radio). Google a beau afficher pas moins de 2 660 pages Web consacrées à la poop conversation, le sujet reste évité.

Y compris par les chercheurs. Ainsi ignore-t-on à quel moment certains couples acceptent la porte ouverte, qui la laisse ouverte, ou pourquoi certains opteront pour des toilettes japonaises qui « couvrent » tout bruit indiscret.

Au contact de l’obscène

Faut-il parler plus ouvertement de ces sujets ? D’après les chiffres rendus publics ce mardi et concernant les toilettes scolaires, il serait temps. Car notre pudeur heurte aussi nos enfants : quatre élèves sur cinq préfèrent se retenir… et la moitié d’entre eux rapportent que les WC sont un lieu où on se fait embêter. De quoi donner envie de s’asseoir sur les tabous, non ?

Mais d’accord, personne ne devrait nous obliger à parler de « ça » lors d’un premier rendez-vous. Ou quand vous mang votre croissant dominical. Mais il y a une différence entre l’indicible et l’impensé, surtout quand, comme le fait remarquer Bob O’Neill, « le tabou d’en parler dépasse en impolitesse le tabou de la chose elle-même ».

Si notre dégoût pour des fonctions parfaitement naturelles nous pousse à délégitimer certaines pratiques, dénigrer certaines populations, reléguer toute sexualité au dégueulasse, voire nous pincer le nez devant les problèmes des enfants, alors c’est plus que de la démission intellectuelle : c’est de l’irresponsabilité.

Sur ces mots, je vous abandonne à ceux d’un passionné : Victor Hugo, qui consacre dans Les Misérables des pages entières à la poésie du cloaque. On peut y lire que « l’égout, c’est la conscience de la ville. Tout y converge, et s’y confronte. Dans ce lieu livide, il y a des ténèbres, mais il n’y a plus de secrets (…) Cette sincérité de l’immondice nous plaît, et repose l’âme ». Bon croissant. Et puis bonne digestion, surtout.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)