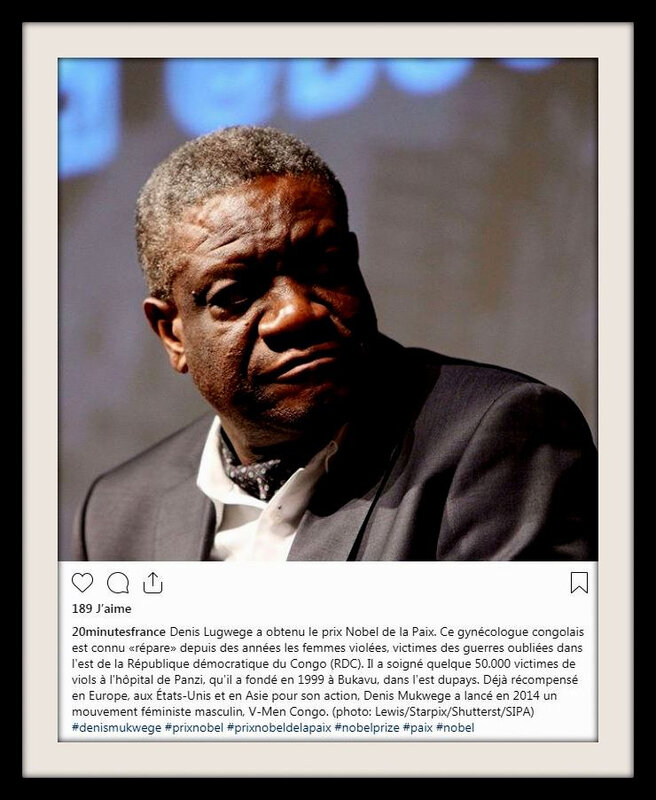

Nobel de la paix : Denis Mukwege, un médecin dévoué à la cause des femmes violées

Par Annick Cojean - Le Monde

Depuis près de vingt ans, le gynécologue soigne des victimes de sévices sexuels au Sud-Kivu, en République démocratique du Congo.

Plusieurs fois pressenti, le gynécologue congolais Denis Mukwege a finalement reçu, vendredi 5 octobre, le prix Nobel de la paix – conjointement à la Yézidie Nadia Murad, ex-esclave de l’organisation Etat islamique (EI).

Il faut avoir vu l’immense silhouette du docteur Denis Mukwege visiter l’une des salles communes de sa clinique de Panzi (Sud-Kivu), s’arrêter à chaque lit pour prendre des nouvelles, saisir une main, caresser une joue, se pencher vers un visage avec tendresse afin de recueillir une confidence murmurée en un souffle, pour avoir une idée du charisme de l’homme et du lien qu’il entretient avec ses patientes.

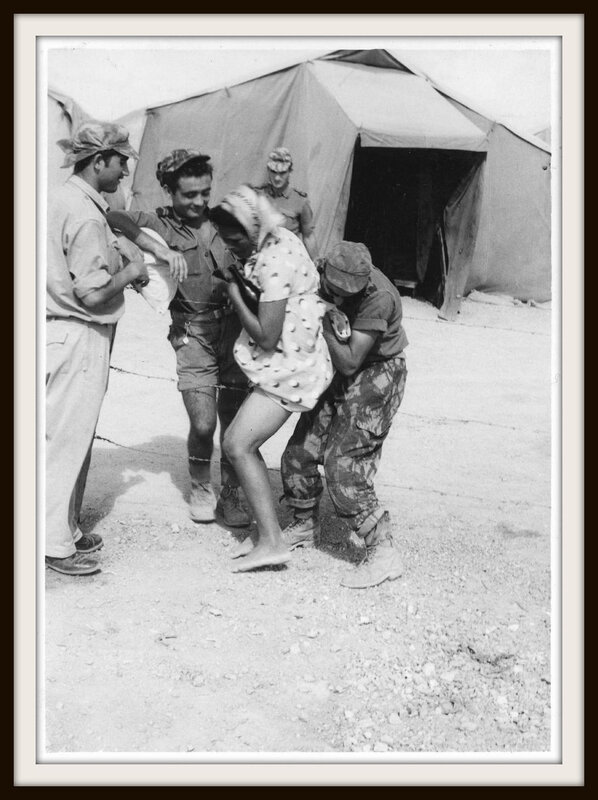

Il faut l’avoir observé, voix douce, regard profond et triste, écouter dans son bureau un énième témoignage de viol – ici, une jeune fille de 15 ans tenant dans ses bras sa petite de 3 ans, issue d’un viol, enlevée il y a peu et retrouvée à l’aube, le sexe défoncé – pour comprendre son engagement viscéral, depuis plus de vingt ans, au service des femmes de son pays, et sa révolte devant ce qui ressemble à un cercle vicieux et infernal.

Il faut l’avoir entendu, enfin, lors d’un sommet mondial consacré en 2014, à Londres, aux violences sexuelles dans les conflits, implorer un parterre subjugué de quatre-vingts ministres venus de vingt-trois pays de ne plus détourner le regard sur « ce déni d’humanité » pour saisir la force d’une croisade entreprise, la rage au cœur, comme un devoir.

« Ce n’est jamais de gaîté de cœur que je quitte le bloc opératoire – tant d’opérations à mener, tant de femmes qui arrivent, encore, encore, et qui ont besoin d’aide – mais il me faut saisir toutes les tribunes pour dire au monde ce qui se passe au Congo et tâcher de le responsabiliser sur ce qui est désormais une arme de guerre. »

Du Sud-Kivu à la Maison Blanche

Il parle donc, ce médecin gynécologue né le 1er mars 1955 à Bukavu dans ce qui était encore le Congo belge avant de devenir la République démocratique du Congo (RDC).

Il s’exprime avec force, et depuis des années, devant les politiques, devant les chefs d’Etat, aux Nations unies (ONU) ou à la Maison Blanche, au Parlement européen et devant toutes les instances où il s’est déjà vu décerner de nombreuses récompenses (Prix Olof Palme, Prix des droits de l’homme des Nations unies, Prix de la fondation Clinton, de la fondation Chirac, Prix Sakharov…).

Il parle et il accuse. Il parle et il dérange, adversaire farouche du gouvernement Kabila dont il dénonce les compromissions, trahisons et atteintes à la démocratie. Contraint de fuir la RDC à l’automne 2012 après avoir réchappé à une tentative d’assassinat, il s’est empressé de revenir à Panzi rejoindre ses équipes, bouleversé devant la panique des femmes et leurs multiples appels – opération ville morte, occupation de sa fondation – pour qu’il ne les abandonne pas.

Troisième d’une famille de onze enfants, Denis Mukwege a été très tôt inspiré par son père, pasteur pentecôtiste dévoué aux autres, qu’il accompagnait très jeune, dans ses visites aux malades. « Ma carrière de médecin vient de cette affinité, de cette amitié avec mon père. » Après des études au Burundi voisin, il rentre au pays en 1983 pour exercer à l’hôpital de Lemera, sur les hauts plateaux du Sud-Kivu.

Il souhaite alors être pédiatre, mais devant les souffrances des femmes, qui, faute de soin, décèdent en accouchant ou sont victimes de graves lésions génitales, il décide de devenir gynécologue afin de lutter contre la mortalité maternelle et « conserver le contact avec les enfants ». C’est à Angers qu’il fait sa spécialité en gynécologie obstétrique avant de repartir à Lemera en 1989. La guerre l’y rattrape en 1996, son hôpital est dévasté, plusieurs de ses malades et infirmiers sont assassinés.

« Ahurissante épidémie »

Il se réfugie temporairement au Kenya avant de revenir au Congo où il fonde, grâce à l’aide d’un organisme caritatif suédois, l’hôpital Panzi. C’est là, dans ce qu’il pensait être avant tout une maternité et « un lieu de paix », qu’il est confronté en 1999 à sa première victime de viol collectif, et que, débordé par ce qui s’avère « une ahurissante et atroce épidémie », il transforme Panzi en centre spécialisé dans l’accueil des victimes de viols.

Car les « réparer », les soigner, les opérer ne peut suffire. Les femmes, traumatisées, fréquemment chassées de leur famille ou de leurs villages pillés ou brûlés, ne savent où aller. Le docteur Mukwege adopte alors ce qu’il appelle une démarche « holistique » : chirurgie, soutien psychologique, conseils juridiques (pour porter plainte), formation professionnelle pour devenir autonomes, prise en charge des enfants…

Le lieu est désormais immense, soutenu par de nombreux parrains et activistes bienveillants, comme Eve Ensler, l’auteur des Monologues du vagin, qui a créé auprès de l’hôpital Panzi une « cité de la joie » où les femmes reprennent force et allant. Le docteur assure également sa relève en formant inlassablement de nombreux jeunes médecins à cette chirurgie si particulière dont il est devenu un expert. L’argent reçu par ses différentes distinctions lui a permis de décentraliser ses activités et de créer d’autres dispensaires et centres de santés et cliniques mobiles dans le reste du Kivu.

Surpris par la nouvelle du Nobel dans sa salle d’opération, au matin du 5 octobre, le médecin, heureux, a dédié son prix « aux femmes de tous les pays du monde, meurtries par les conflits et confrontées à la violence de tous les jours ». S’adressant à elles, ce féministe convaincu, père de cinq enfants et toujours accompagné de son épouse, a poursuivi : « Je voudrais vous dire qu’à travers ce prix, le monde vous écoute et refuse l’indifférence… C’est vous, les femmes, qui portez l’humanité. »

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)