Par Claire Guillot

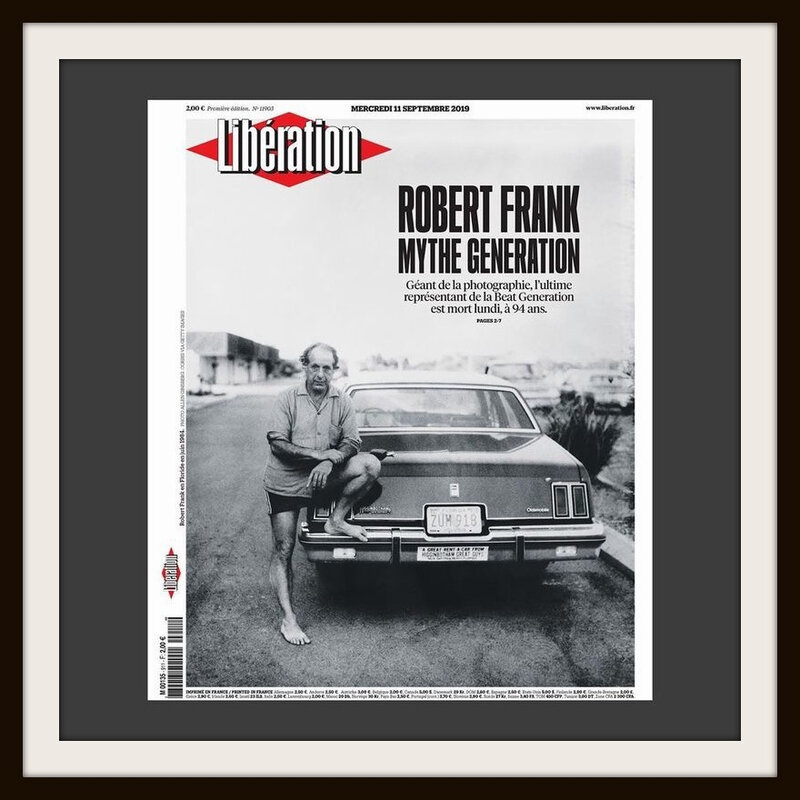

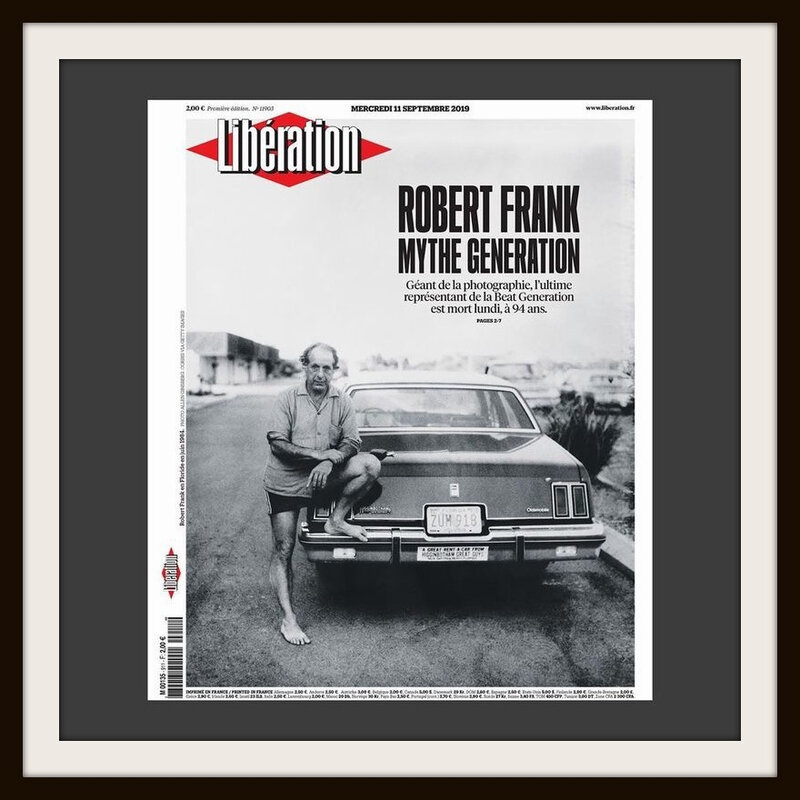

Auteur du livre majeur « Les Américains », le photographe pionnier et cinéaste expérimental, est mort le 9 septembre à 94 ans.

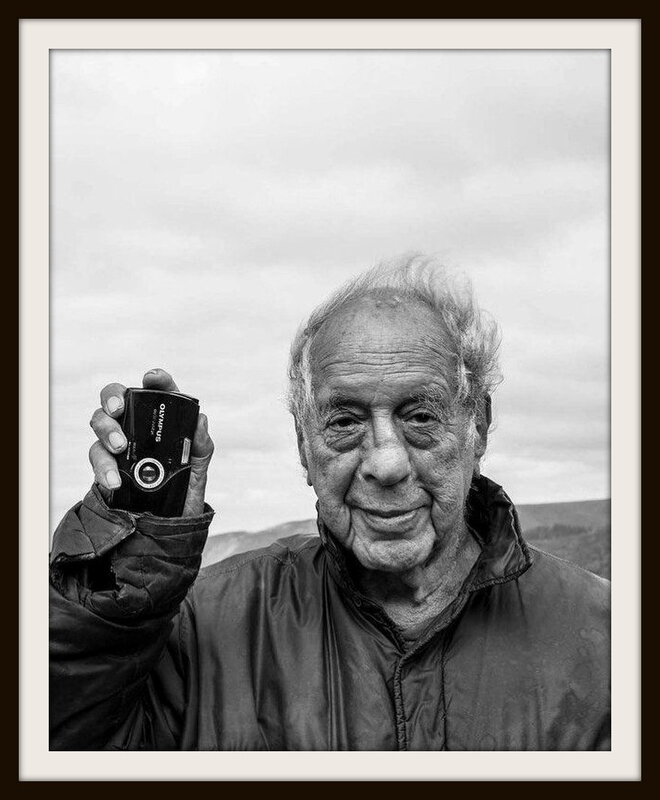

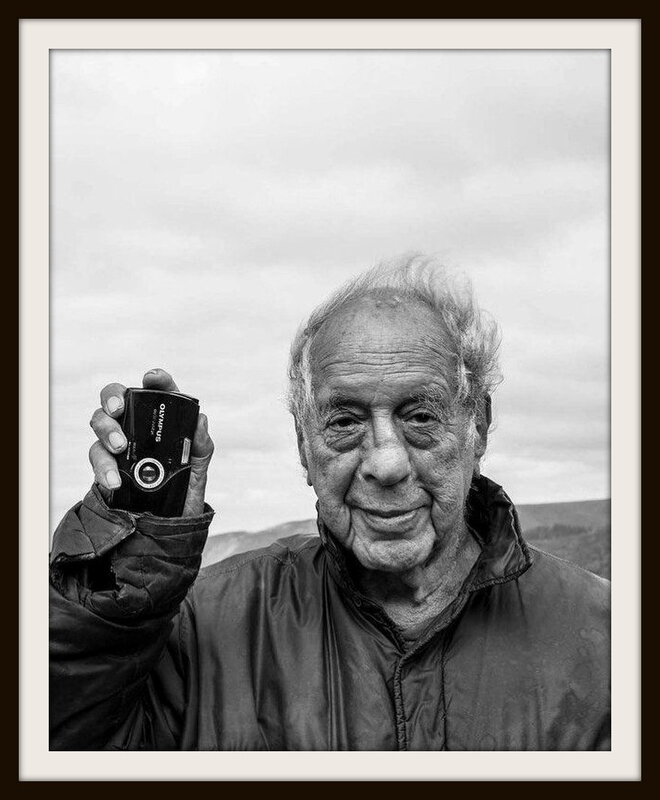

Il était l’auteur du plus célèbre et du plus influent des livres de photographie au monde : avec ses images douces-amères et lyriques prises sur les routes des Etats-Unis dans les années 1950, The Americans est devenu l’un des monuments visuels du XXe siècle. Mais il était aussi un artiste rétif à la consécration, qui a rapidement préféré tourner le dos au passé et à la photographie pour s’engager vers des films à la forme libre, souvent nourris de ses tragédies personnelles. Le photographe et cinéaste Robert Frank est mort le 9 septembre à Inverness, en Nouvelle-Ecosse (Canada) à l’âge de 94 ans, après avoir marqué non seulement les artistes de son temps, musiciens, photographes, mais aussi l’inconscient de toute une génération.

En 1959, en 83 images en noir et blanc, liées comme un seul long poème, le suisse Robert Frank a tendu aux Etats-Unis, son pays d’adoption, un miroir brisé dans lequel les gens ont d’abord refusé de se reconnaître. Dans l’Amérique arrogante des « trente glorieuses », le photographe avait rapporté, après trois ans d’errances sur les routes du pays, des images discordantes et assez mal accueillies : une bannière étoilée froissée, des juke-box, des funérailles lugubres, des auto-stoppeurs fatigués, des cinémas en plein air…

Ses images accidentées, parfois floues, subjectives, ont marqué un jalon dans l’histoire de la photographie, montrant qu’elle pouvait servir autant à dire le monde qu’à exprimer un paysage intérieur. « Quand quelqu’un regarde mes images, déclare Robert Frank au magazine Life en 1951, je veux qu’il ait la même sensation que face à un poème dont il voudrait relire le même vers deux fois. »

La naissance d’un mythe

Avec ce livre, Robert Frank a donné naissance à un mythe, à un culte dans lequel il ne s’est jamais reconnu. Allergique aux hommages officiels et aux admirateurs qu’il accueillait souvent avec hostilité, il a mis un point d’honneur à cultiver sa liberté d’artiste, électron libre proche de la contre-culture et ami des écrivains de la Beat Generation – sans jamais faire partie du mouvement. Délaissant rapidement l’image fixe pour le cinéma, il a signé des films expérimentaux d’une grande variété, tant sur la forme que sur le fond. Et s’il est finalement retourné à la photographie dans les années 1970, c’est pour mieux détruire toute idée de belle image.

Né à Zurich en 1924, dans une famille bourgeoise et sans harmonie, Robert Frank n’était pas fait pour la Suisse et ses horizons trop étroits. Il grandit dans un milieu bourgeois et triste, entre un père vendeur de radios, photographe amateur à la vocation contrariée, et une mère diminuée par une vue fragile. La guerre pèse lourdement sur sa famille de juifs allemands, rendus apatrides par les lois de 1941. A la fin du conflit, enfin naturalisé suisse, Robert Frank va tenter de faire corps avec son pays natal : il fréquente assidûment les scouts et la montagne, s’engage dans les grenadiers, une unité spéciale de l’armée.

Mais le jeune Frank n’est pas fait pour l’autorité, quelle qu’elle soit : en rupture avec l’école, refusant de reprendre la boutique familiale, il finit comme apprenti chez un voisin photographe. Il y apprend la technique mais commence surtout à se forger une esthétique, influencé par le photographe suisse Jakob Tuggener. « Sans bien comprendre, je percevais son point de vue anti-sentimental, dira Frank bien plus tard. C’était comme un phare qui me prévenait d’un risque dont l’effet est de bloquer la vision. » Tuggener lui transmet aussi sans doute sa vision radicale de l’artiste, lui qui travailla en usine avant de tout quitter pour vivre en ermite et se consacrer à ses livres, dont un seul fut publié – le mythique Fabrik, sorte de long poème industriel sur l’homme et les machines.

En 1947, pour « conquérir la liberté d’être soi-même », Robert Frank abandonne finalement sa patrie étouffante et policée pour les Etats-Unis. Sa maîtrise technique convainc rapidement Alexei Brodovitch, le directeur artistique charismatique du célèbre magazine Harper’s Bazaar. Mais Robert Frank trouve vite insupportable de photographier des chaussures et des vêtements, ou de participer à la compétition féroce que se livrent les photographes de mode. Au bout de six mois, il claque la porte et voyage en Amérique du Sud, seul avec un Leica et un Rolleiflex, quasiment sans parler à personne, pour y faire des images qui hésitent encore entre le reportage et la photographie humaniste.

Des images remarquables de subjectivité

Dans ses voyages suivants, en Espagne, à Paris et à Londres, rapportant des images déjà remarquables de subjectivité, qu’il publiera en livres, il embarque souvent sa compagne et leur fils Pablo. Aux Etats-Unis, Robert Frank a en effet rencontré une toute jeune fille, Mary Lockspeiser, danseuse, peintre et modèle, qui vit une vie de bohème à New York et partage avec le photographe les mêmes aspirations artistiques. Elle n’hésite pas à s’enfuir avec lui à Paris avant de l’épouser, enceinte, à 16 ans. Au contact de l’Europe encore marquée par les restes de la guerre, le style de Robert Frank se durcit, se fait plus spontané, plus heurté, marqué par la vitesse et le flou. Dans son premier livre d’artiste, Black White and Things, il réunit des images prises dans divers pays dans une suite visuelle tourbillonnante, où le sujet importe moins que l’atmosphère créée par les images. « Dès mes premières photos, je savais que jamais je ne raconterais des histoires avec un début, un milieu et une fin », disait-il.

De retour à New York, même s’il participe à une exposition collective au Musée d’art moderne de New York, en 1953, ses images rencontrent d’abord peu d’écho. Il trouve pourtant un allié en Walker Evans, le photographe inventeur du « style documentaire », dénué de tout sentimentalisme. Les deux deviennent amis malgré leurs différences d’âge et de style – l’Américain, dandy et puritain, apprécie peu les accointances de Frank avec l’avant-garde littéraire dissolue. Walker Evans fait travailler Frank comme assistant et, surtout, l’incite à postuler à une bourse du Guggenheim pour son odyssée mythique : une traversée mélancolique des Etats-Unis, « portrait visuel d’une civilisation ».

Pendant près de trois ans, au milieu des années 1950, en trois voyages, dans une Ford, en train ou même en bus, Robert Frank sillonne le pays et prend plus de 27 000 images. Il passe par les usines, les fêtes foraines, les enterrements, les rodéos, les magasins, errant souvent au hasard, à la recherche d’une sensation, d’un élan intime. Une seule prise, trois maximum. « La première impulsion, la première énergie, disait-il au Monde. Quand on déclenche une seconde fois, il y a déjà un moment de perdu, c’est plus faible. »

Sans le vouloir, il arrive à Détroit au moment où une grève se déclenche. Il saisit souvent des symboles nationaux – un défilé patriotique, un cow-boy, une célébration à l’église – mais au moment faible, lorsque l’attention se relâche, que les sourires s’effacent et que le chant de l’Amérique héroïque sonne faux. Sur ses images, les divisions raciales apparaissent au grand jour : dans ce bus où les Blancs sont à l’avant, les Noirs à l’arrière. Les magasins illuminés brillent comme des bijoux en toc. Personne ne sourit, et l’acte même de photographier semble parfois brutal : un couple noir assis dans l’herbe fixe le photographe, et donc le spectateur, d’un air hostile.

Un récit sombre et chaotique de l’Amérique

L’époque est au maccarthysme, et les pérégrinations du photographe débraillé et mal rasé ne sont pas sans accroc. Arrêté deux fois, il est jeté en prison dans l’Arkansas, où la police l’accuse, sur la base de son fort accent et de ses enfants « aux noms étrangers » d’être un « commie » (communiste). Seul sa signature trouvée sur le magazine chic Fortune le sortira d’affaire.

Les 83 images finales, qu’il organise en un récit sombre et chaotique, à l’ordre immuable, se répondent par des motifs formels. Les images granuleuses, accidentées, composent un spleen poisseux, une mélancolie qui est autant celle de l’Amérique que celle de Robert Frank : avec Les Américains, le photographe invente le reportage autobiographique. Il inclura même, en toute fin d’ouvrage, une photo où l’on aperçoit Mary et Pablo dans la voiture : « Parler de moi, c’est montrer que la coupure entre le photographe et son sujet est artificielle. Quand on travaille sur la réalité, on parle de soi. »

Le livre ne sera accepté par aucun éditeur américain et c’est finalement le Français Robert Delpire qui le publie en 1958, mais au prix de plusieurs concessions pour Robert Frank : la couverture est un dessin de Saul Steinberg, et des citations d’écrivains américains émaillent tout le livre. C’est seulement en 1959 que paraîtra l’édition américaine de référence, telle que la veut Frank : une photo en couverture, une page blanche entre chaque image, et surtout une nouvelle préface signée de l’écrivain Jack Kerouac, l’auteur du célèbre Sur la Route qu’admire Frank : « Après avoir vu ces images, on finit par ne plus savoir si un juke-box est plus triste qu’un cercueil », écrit-il.

L’Amérique, dans l’ensemble, va détester ce portrait déprimé, fait par un étranger qui piétine les règles de la « belle photographie » et prend à rebours la photo humaniste, bienveillante pour les personnes qui figurent dans le cadre, qui domine à l’époque. Le magazine Popular Photography le qualifie même de « poème triste pour gens malades ». Sur les 2 600 exemplaires du livre, 1 100 seulement sont vendus. Mais Robert Frank, déjà, a déjà remisé ses appareils Leica au placard pour se lancer à corps perdu dans les films : « Après Les Américains, j’ai eu l’impression d’être allé au bout de quelque chose. » Il ne croit plus en la photographie, à l’image isolée et muette.

Une peinture déprimante de la célébrité

Avec son voisin le peintre Alfred Leslie, Robert Frank va d’abord tourner un film expérimental, adapté d’une pièce de l’écrivain Jack Kerouac : il y montre la soirée d’un couple perturbée par l’arrivée d’un groupe d’amis hauts en couleur. Avec ses airs spontanés et décousus, avec son casting de figures de la contre-culture – le poète Allen Ginsberg, le peintre Alfred Leslie, l’écrivain Jack Kerouac qui a improvisé la voix off dans un état très alcoolisé… – le film a fini, au fil des années, par incarner toute la Beat Generation.

Mais le film le plus mythique de Frank – et sans doute le plus difficile à voir - suit la tournée des Rolling Stones en 1972. Cocksucker Blues (« le blues du suceur de bite ») est tout sauf un film musical : le cinéaste coupe les chansons, ne s’attache pas aux relations entre les musiciens ou à leur vision du métier. Il fait plutôt une peinture déprimante de la célébrité, ce cirque frénétique entrecoupé par de longs moments d’ennui. Prise de drogue, déplacements incessants, coucheries avec les groupies, masturbation… sont filmés de façon chaotique, par un Robert Frank aussi défoncé que ses sujets.

Le résultat final va effrayer les Stones, qui craignent de se faire expulser des Etats-Unis. Ils vont faire un procès à Robert Frank et obtenir l’interdiction de montrer le film sauf lors de rares projections, en présence du cinéaste. « C’est si difficile d’être célèbre, commentait le cinéaste dans le New York Times. C’est une vie horrible. Tout le monde veut obtenir quelque chose de vous. »

Faisait-il aussi référence à lui-même ? La célébrité grandissante des Américains, à partir des années 1960, si elle lui apporte une aisance financière, attire aussi vers lui une attention qu’il accueille avec circonspection, voire hostilité. Il accepte les rétrospectives avec parcimonie, ne se reconnaît pas dans le culte qu’il a fait naître. Retiré en Nouvelle-Ecosse à Mabou avec sa femme Leaf, il préfère se consacrer à ses films. Il en signe une trentaine en quarante ans, tournés comme dans l’urgence, qui hésitent entre différents genres.

Comme pour ses images fixes, on y trouve souvent des éléments biographiques, échos d’une vie marquée très vite par le chagrin et la perte : ses manquements en tant que père (Conversations in Vermont, 1969), la mort de sa fille Andrea dans un accident d’avion en 1974 (Life dances on, 1980) les difficultés de Pablo, atteint de schizophrénie, jusqu’à son suicide en 1994 (True Story, 2004). « Je regarde toujours l’extérieur pour essayer de regarder l’intérieur, pour essayer de trouver quelque chose de vrai, mais peut-être rien n’est-il jamais vrai. »

Robert Frank finira par revenir à la photographie, dans les années 1970, mais pas telle qu’il l’a laissée. Il découvre le Polaroid, qui lui permet de raturer, décomposer, abîmer la matière d’une œuvre qui se couvre de mots et se fait toujours plus sombre, hantée par les regrets. Le livre Lines of My Hands, publié en 1972 puis 1989, embrasse toutes sortes d’images, de différentes époques, des planches contact et des tirages, assemblées dans des collages et ponctuées de commentaires de Frank qui font ressurgir le passé : « Pour certains la photographie est une chambre de l’oubli. Pour moi, c’est une boîte à mémoire, un grenier à souvenirs. »

En 1990, refusant de vendre ses archives, le photographe avait donné la majeure partie de son travail photographique à la National Gallery de Washington, de crainte qu’après sa mort, disait-il, « on publie les Américains Tome II ou les Feuilles mortes de Robert Frank ». Les éditions Steidl ont aussi entrepris de republier toute son œuvre, à la fois ses livres ainsi que ses films réunis dans un coffret. De quoi constater la cohérence d’une œuvre qui a toujours cherché à sortir du cadre. « Moins d’art, plus de vérité, disait Frank. Etre assez libre pour faire des choses authentiques, plus rugueuses, moins calculées. »

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)