Frappes occidentales à Damas

La défense anti-aérienne syrienne réplique aux frappes occidentales dans le ciel de Damas, à l'aube du samedi 14 avril. Après plusieurs jours de tergiversations, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni sont entrés en action : lors d'une allocution très solennelle, depuis la Maison Blanche, Donald Trump a annoncé que Washington lançait des frappes contre la Syrie, en coordination avec la France et le Royaume-Uni. Emmanuel Macron, qui s'est régulièrement entretenu par téléphone avec le président américain ces derniers jours, a confirmé la participation française à ces opérations dans un communiqué. -- Photo : Hassan Ammar @ap.images Lire l'article : lemde.fr/2quHJPp #International #Syrie #USA #France #Russie #RoyaumeUni

356 Likes, 9 Comments - Le Monde (@lemondefr) on Instagram: "La défense anti-aérienne syrienne réplique aux frappes occidentales dans le ciel de Damas, à l'aube..."

Washington, Londres et Paris frappent le régime syrien pour tenter de rétablir une « ligne rouge »

Par Gilles Paris, Washington, correspondant, Marie Bourreau, New York, Nations unies, correspondante - Le Monde

L’opération a visé des sites militaires et un centre de recherche soupçonnés d’héberger le programme chimique du régime, à Damas et près de Homs.

La « ligne rouge » a-t-elle été rétablie ? La question restait entière au lendemain de la riposte occidentale, vendredi 13 avril, au bombardement chimique imputé au régime syrien de la ville alors rebelle de Douma, le 7 avril, qui avait causé la mort d’une cinquantaine de personnes et fait plusieurs centaines de blessés.

Après quatre jours d’attente électrisés ponctuellement par les messages contradictoires publiés par le président des Etats-Unis Donald Trump sur son compte Twitter, l’armée de l’air américaine est passée à l’action en début de soirée à Washington, appuyée par des avions de combat français et britanniques.

Les bombardements de trois sites liés, selon le Pentagone, au programme d’armement non-conventionnel syrien à Damas et à Homs ont été accompagnés par une intervention télévisée de Donald Trump dans laquelle il a évoqué des « frappes précises » et répété les justifications avancées depuis le début de la semaine. « Il y a un an, [le président syrien Bachar Al-] Assad a lancé une attaque sauvage aux armes chimiques contre son propre peuple. Les Etats-Unis ont réagi avec 58 frappes de missiles qui ont détruit 20 % de l’armée de l’air syrienne », a assuré le président des Etats-Unis.

« Samedi [7 avril], le régime Assad a de nouveau déployé des armes chimiques pour massacrer des civils innocents », a-t-il poursuivi, qualifiant ces opérations de « crimes d’un monstre » qui ont rendu « nécessaire le rétablissement d’une puissante dissuasion contre la production, la dissémination et l’utilisation de substances chimiques ». « C’est d’un intérêt vital pour la sécurité nationale des Etats-Unis », a ajouté Donald Trump.

« Réponse proportionnée »

Au cours des jours précédents, marqués par les rodomontades du président des Etats-Unis, le secrétaire américain à la défense, James Mattis, avait fait ouvertement part de son souci d’éviter un engrenage périlleux. « Sur le plan stratégique, comment pouvons-nous empêcher que cela ne devienne incontrôlable ? », s’était-il demandé la veille au cours d’une audition au Congrès. Le nombre et la nature des frappes occidentales ont donné l’impression que sa volonté de limiter les risques a finalement prévalu.

Cette volonté a pu être vérifiée au cours de la conférence de presse tenue par le secrétaire de la défense avec le chef d’état-major, Joseph Dunford, accompagné par le chef d’état-major français, le général François Lecointre, plus tard dans la soirée.

« Nous avons été très précis et la réponse était proportionnée, mais, en même temps, ce fut une frappe lourde », a assuré James Mattis, selon lequel les forces américaines ont employé deux fois plus de munitions que lors de l’opération de 2017. Par son ampleur relative, cette réponse s’inscrit cependant plutôt dans la continuité.

Alors que le président des Etats-Unis avait assuré quelques instants plus tôt que son pays était « prêt à poursuivre cette réponse jusqu’à ce que le régime syrien cesse d’utiliser des produits chimiques interdits », James Mattis a précisé que les « frappes » de vendredi étaient « ponctuelles ». Joseph Dunford a renchéri en précisant qu’elles avaient été conduites jusqu’à leur terme.

Le secrétaire à la défense a assuré que les cibles avaient été choisies en fonction de leur lien avec le programme d’armes chimiques développé selon lui par la Syrie, en violation à l’accord de désarmement conclu en 2013, après des bombardements de même nature.

Eviter tout dérapage

James Mattis a également affirmé que les sites avaient été déterminés également pour éviter des risques collatéraux pour les populations civiles. Aucun bilan matériel ou humain de ces frappes n’était disponible samedi à l’aube. Interrogé à propos du produit utilisé à Douma le 7 avril, le secrétaire à la défense a fait part de ses certitudes concernant le chlore, abondamment utilisé ces derniers mois contre les zones rebelles, tout en se refusant d’exclure à ce point la présence d’un agent neurotoxique.

James Mattis a également mis l’accent sur les contacts avec la Russie visant à éviter tout dérapage, assurant que les forces occidentales ne s’étaient heurtées qu’à la défense antiaérienne syrienne. Un peu plus tôt, Donald Trump avait invité la Russie et l’Iran à reconsidérer leur alliance avec le régime syrien. « Quel genre de nation veut-elle être associée au meurtre de multitudes d’hommes, de femmes et d’enfants innocents ? », s’était-il demandé.

Tout comme Donald Trump, son homologue français, Emmanuel Macron, s’est efforcé de « dé-syrianiser » les frappes de vendredi dans un communiqué rendu public juste après cette première intervention contre Damas. « Notre réponse a été circonscrite aux capacités du régime syrien permettant la production et l’emploi d’armes chimiques », a-t-il indiqué.

« Nous ne pouvons pas tolérer la banalisation de l’emploi » de ces armes « qui est un danger immédiat pour le peuple syrien et pour notre sécurité collective », a-t-il ajouté en faisant de cette riposte une question de principe, conformément à la ligne rouge édictée ces derniers mois, sans entrer plus avant dans les méandres de la guerre civile syrienne.

« Nous aurions préféré une alternative mais dans ce cas précis il n’y en avait aucune », a ajouté également de son côté la première ministre britannique, Theresa May.

La preuve de l’utilisation de gaz toxiques à Douma

Plus tôt dans la journée, à New York, la Russie avait imposé la tenue d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) pour tenter de dissuader les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni de recourir à des frappes en Syrie qui paraissaient inéluctables.

Avant de rentrer en séance, Nikki Haley, la représentante américaine à l’ONU a indiqué que Washington, Londres et Paris détenaient la preuve de l’utilisation de gaz toxiques à Douma. « A un moment donné, vous devez faire quelque chose. Vous devez dire : c’en est assez », a-t-elle justifié. Son pays a comptabilisé « pas une, pas deux, mais pas moins de cinquante attaques chimiques » menées par le régime de Damas selon Mme Haley. L’ambassadrice a aussi souligné les douze veto russes utilisés depuis le début de la guerre pour empêcher à ses yeux toute action de l’ONU sur le dossier.

Cette supposée attaque chimique « n’est qu’un prétexte », a balayé le représentant russe à l’ONU, Vassily Nebienza, qui a répété avoir reçu des rapports d’habitants de Douma qui « n’ont rien vu ». Le bombardement incriminé serait selon lui « une provocation des services de renseignements de certains pays ».

Puis le ton s’est fait plus menaçant, M. Nebienza rappelant que « la Russie a des soldats sur le sol syrien ». Des soldats présents « à l’invitation du régime syrien » alors qu’une riposte militaire serait « contraire à la charte des Nations unies ». Ce scénario militaire peut avoir des « conséquences très graves pour la sécurité mondiale », a-t-il encore prévenu. Toute la responsabilité reposera pour M. Nebienza « sur les Etats Unis et ses alliés. Cette vieille Europe qui continue à perdre la face ».

Le devoir « d’arrêter cette escalade chimique »

Forcé de se justifier, en amont de ces frappes, François Delattre, l’ambassadeur français à l’ONU a indiqué lui aussi que Paris n’avait « aucun doute sur la responsabilité de Damas dans cette attaque ». Ces frappes sont motivées par le risque d’effondrement du régime de non-prolifération, les nombreuses violations du droit international et de la convention sur l’interdiction des armes chimiques. « Laisser se banaliser [les armes chimiques] sans réagir, c’est laisser le génie de la non-prolifération sortir de sa bouteille », a-t-il plaidé avant d’estimer que « le 7 avril, le régime a atteint un point de non-retour ».

Le monde devait selon lui apporter « une réponse ferme, unie et résolue ». Nous avons le « devoir d’arrêter cette escalade chimique. Nous ne pouvons pas laisser un pays défier ce Conseil et le droit international ». Ces frappes doivent permettre de « restaurer l’interdiction absolue des armes chimiques qui est gravée dans le marbre des conventions internationales, et consolider ce faisant la règle de droit ».

Un certain nombre de diplomates ont souligné pourtant la contradiction de vouloir « restaurer le droit » tout en s’affranchissant des bases légales pour justifier d’une attaque : un mandat de l’ONU, la légitime défense selon l’article 51 de la charte des Nations unies ou l’invitation du pays hôte.

La coalition qui a frappé en Syrie au petit matin du 14 avril ne disposait d’aucune des trois, sans de surcroît être assurée de parvenir durablement à ses objectifs.

Paris, dernière étape de la tournée de « MBS », le prince héritier saoudien

Par Marc Semo - Le Monde

Mohammed Ben Salman a débuté dimanche une visite en France. Comme lors de ses précédentes étapes, sa volonté sera d’incarner une image plus moderne et libérale de son pays.

Il n’est pas encore roi, mais déjà Mohammed Ben Salman est traité comme tel. Le prince héritier saoudien est arrivé en France, dimanche 8 avril, pour une visite officielle de deux jours, où il sera reçu à l’Elysée, y compris pour un dîner officiel, et rencontrera chefs d’entreprise et investisseurs. Ce séjour parisien conclut un périple en Egypte, au Royaume-Uni puis, pendant trois semaines, aux Etats-Unis, où le futur roi a affirmé sa stature d’homme d’Etat auprès des principaux alliés de son pays. En prenant le risque de partir pour un temps aussi long de Riyad, il montre aussi être désormais suffisamment assuré de son pouvoir.

En France, comme dans ses étapes précédentes, il veut incarner une image plus libérale et moderne de l’Arabie saoudite. C’est aussi sur cela que parie l’Elysée, parlant avant tout de « vision commune » et de « nouveau partenariat stratégique ». « Il est plus facile, en termes d’opinion publique, d’accompagner un jeune prince qui veut faire des réformes », analyse Agnès Levallois, vice-présidente de l’Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient (Iremmo), en soulignant que « même si on ne sait pas encore ce qu’elles donneront à terme, elles vont en tout cas dans le bon sens ».

Selon la méthode qu’il affectionne, Emmanuel Macron compte jouer – et afficher – une relation personnelle avec MBS. Dimanche soir, ils ont dîné en tête à tête au musée du Louvre, bouclé pour l’occasion. Une rencontre à titre privé annoncée à la dernière minute, alors que le jeune prince démarre lundi la partie officielle de sa visite. Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés une première fois, le 9 novembre 2017, lors d’une escale surprise à Riyad du président français, à l’issue de sa visite dans les Emirats. Leur échange de plus de trois heures en pleine nuit, à l’aéroport de la capitale saoudienne, avait été franc, voire tendu, portant notamment sur le sort du premier ministre libanais, Saad Hariri, retenu à Riyad. Emmanuel Macron réussit alors à convaincre son interlocuteur de laisser partir le dirigeant libanais.

L’autre gros morceau fut l’Iran. En substance, le prince héritier saoudien expliquait que Paris devait choisir entre Riyad et Téhéran, et disait clairement ne pas apprécier les tentatives de médiation françaises pour tenter de sauver l’accord sur le nucléaire iranien de juillet 2015 entre les « 5 + 1 » (les membres permanents du Conseil de sécurité plus l’Allemagne) et Téhéran, que les Saoudiens ont toujours rejeté.

Le langage a changé

Le Liban, à la veille des élections, et plus encore l’Iran, seront à nouveau à l’ordre du jour. « MBS » est galvanisé par le soutien du président américain, assurant que « la relation n’a jamais été aussi bonne entre les deux pays ». « Il considère que la présence de Donald Trump à la Maison Blanche représente une chance historique pour les puissances sunnites », souligne Michel Duclos, de l’Institut Montaigne. Paris est certes la capitale européenne la plus ferme vis-à-vis de Téhéran, critiquant notamment son rôle déstabilisateur dans la région et les dangers de son programme balistique. Mais la volonté macronienne de poser la France comme « puissance d’équilibre » s’annonce comme un exercice toujours plus délicat sur fond de tensions régionales croissantes.

La quête de contrats a été longtemps au cœur des relations franco-saoudiennes, mais nombre d’annonces mirifiques ne se sont jamais concrétisées. Le langage a désormais changé. « Les contrats, qu’ils soient civils ou militaires, ne sont pas au centre de la visite », assure l’Elysée, où l’on préfère mettre l’accent sur les nouvelles technologies, les investissements d’avenir, le développement du tourisme, notamment archéologique, sur des sites nabatéens pré-islamiques. « C’est une façon de faire de nécessité vertu », ricane un diplomate de la région. Lors du séjour du prince héritier aux Etats-Unis, l’administration américaine a quant à elle donné son accord à des contrats d’armement pour un montant d’un peu plus d’un milliard de dollars (815 millions d’euros).

La relation avec Riyad devient de plus en plus géopolitique, alors même que le royaume veut assumer pleinement son rôle de puissance régionale, y compris par des aventures militaires comme la guerre au Yémen, lancée en mars 2015, contre la rébellion houthiste accusée d’être soutenue par Téhéran, et qui s’est enlisée depuis plus de deux ans. Dix ONG, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont appelé le chef de l’Etat à demander au prince l’arrêt des bombardements contre les civils, réguliers et meurtriers, et de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire, que Riyad cherche à écarter des ports contrôlés par les rebelles.

Mais il est probable que les questions qui fâchent restent au second plan. L’Arabie saoudite se pose désormais en partenaire-clef dans la lutte contre le terrorisme. Riyad a contribué, à hauteur de 100 millions de dollars, au financement de la force G5 Sahel, soit le quart de son budget annuel. Et Paris espère bien que Riyad renouvellera sa contribution pour 2019.

Avec Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite. pic.twitter.com/53zefziieu

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 avril 2018

Emirats arabes unis - Portrait : « MBS », réformateur aux deux visages

Par Benjamin Barthe, Beyrouth, correspondant - Le Monde

Le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, aux multiples zones d’ombre et controverses, a débuté le 8 avril une visite officielle en France.

Le roi bis d’Arabie arrive à Paris. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, le trentenaire aux deux visages, l’homme qui a rouvert les cinémas dans le royaume et autorisé les femmes à conduire mais a aussi déclenché deux crises et une guerre au Proche-Orient en moins de trois ans, a entamé, dimanche 8 avril, une visite officielle en France.

Ce déplacement sur les bords de Seine, son premier en tant que numéro deux de la monarchie, ouvre un nouveau chapitre des relations franco-saoudiennes. Et il promet d’être très long. Son père – le souverain en titre, Salman Ben Abdel Aziz – étant âgé de 82 ans, c’est « MBS » comme on le surnomme, qui devrait, à 32 ans, sauf accident de parcours, occuper le trône de Riyad pendant trois, quatre, voire cinq décennies. Un règne dont le prologue est pour l’instant très contrasté, fait de projets visionnaires et de calculs à courte vue.

Personne n’a décelé, lorsqu’il a débarqué sur le devant de la scène politique, dans le sillage de son père, couronné roi en janvier 2015, le bloc d’ambition froide qui l’habitait. Avec son allure un peu gauche, sa réputation d’homme fruste et impulsif, Mohammed Ben Salman, nommé ministre de la défense, n’était pas pris au sérieux. « C’est un butor », tranchait à cette époque un observateur averti.

L’homme fort de l’ère Salman, roi à la santé fragile, devait être son neveu, le ministre de l’Intérieur, Mohamed Ben Nayef, 55 ans. Un expert en sécurité, doté d’une image de père tranquille, apprécié de l’administration américaine et révéré dans la maison des Saoud pour avoir maté le péril djihadiste dans les années 2000.

Fils préféré

Les premiers doutes apparaissent deux mois plus tard, au lancement de l’intervention militaire saoudienne contre les milices houthistes du Yémen, perçues à Riyad comme le cheval de Troie de Téhéran, le rival pour la suprématie régionale. Après les années d’immobilisme plaintif qui avaient caractérisé la fin de règne d’Abdallah, prédécesseur de Salman, le prince Mohammed sonne le tocsin contre l’expansionnisme chiite. Les membres de la famille royale qui s’étonnent qu’autant de pouvoir soit confié à un novice sont priés de se taire.

Au mois d’avril 2015, Salman consacre l’importance prise par son fils, en le nommant vice-prince héritier, juste derrière Mohammed Ben Nayef, élevé à la dignité de dauphin. Il devient deuxième dans l’ordre de succession alors qu’il était inconnu six mois plus tôt.

Né en 1985 à Djedda, il est le fils de la troisième épouse de Salman, considérée comme sa favorite. Contrairement à beaucoup de princes de sa génération, partis étudier dans les meilleures universités américaines, il ne détient qu’une licence de droit de l’université du Roi-Saoud, à Riyad, et parle alors mal l’anglais. Certains de ses frères et demi-frères ont la réputation d’être plus brillants. Mais, mystère des affinités, c’est lui qui décroche le titre de fils préféré.

Quand Salman est nommé ministre de la défense, en 2011, il devient son conseiller personnel. L’héritier prend ses aises dans cette institution, au grand dam des ministres adjoints, poussés l’un après l’autre à la démission. Dans ses affaires privées, il ne s’embarrasse pas plus de scrupules. « Il avait pour habitude de rafler les terrains qui lui plaisaient, raconte un homme d’affaires arabe, familier de la maison des Saoud. C’était, toutes proportions gardées, un genre d’Oudaï saoudien, ajoute-t-il, en référence à Oudaï Hussein, le fils de Saddam Hussein, mort en 2003, célèbre pour ses accès d’ultraviolence et son train de vie tapageur. Mais depuis qu’il est entré au gouvernement, il s’est repris. Il a rendu les terres. Et un cabinet de conseil en relations publiques américain a entrepris de corriger son image. »

Vision 2030

Au printemps 2016, le jeune ambitieux dévoile sa feuille de route, Vision 2030. Ce vaste plan de réformes ambitionne de rompre la dépendance du royaume à l’or noir – une réponse à l’effondrement du prix du pétrole – et de desserrer l’emprise des religieux sur la société. Les cols blancs et les libéraux applaudissent. Les diplomates étrangers, habitués au ronron des années Abdallah, se frottent les yeux.

L’un après l’autre, les ministres technocrates passent sous la tutelle de MBS, notamment Adel Al-Jubeir, le ministre des affaires étrangères. Recroquevillé sur le ministère de l’intérieur, Mohammed Ben Nayef assiste à l’envol inexorable de son cadet. L’exécutif à deux têtes des premiers mois, baptisé les « Mohammedeïn » (les « deux Mohammed » en arabe), se transforme en one-man-show.

« IL A BEAUCOUP DE TICS, IL PARLE PEU, IL ÉCOUTE QUELQUES MINUTES ET IL TRANCHE. IL EST TRÈS EXIGEANT, MAIS ON NE SENT PAS UN VISIONNAIRE », UN CONSULTANT ÉTRANGER.

Au siège de Facebook, en Californie, où il se rend en juin 2016, l’apprenti monarque pose en jeans, un casque de réalité virtuelle sur la tête. Une façon de soigner son aura de modernisateur, en prise avec les aspirations de sa génération. L’un de ses QG est une immense tente climatisée, encombrée d’iPad et d’écrans de télévision, plantée dans la cour royale, à Riyad. C’est là qu’il reçoit ses collaborateurs, jusqu’à une heure avancée de la nuit. Grand et massif, les traits masqués par une grosse barbe noire, souvent vêtu d’un simple thawb (la tunique blanche des Arabes du Golfe) et d’une paire de sandales, le prince laisse alors une impression mitigée à ses visiteurs.

« Il a beaucoup de tics, il parle peu, il écoute quelques minutes et il tranche, raconte un consultant étranger. Il est très exigeant, mais on ne sent pas un visionnaire. » « C’est un peu un sauvage, il ne cherche pas à plaire, mais il est très intelligent », objecte un entrepreneur arabe qui a ses entrées à Riyad.

Hémorragie budgétaire

Son grand œuvre, c’est Vision 2030. Le volet économique vise à en finir avec le mécanisme de la rente pétrolière, qui d’un côté remplit les caisses de l’Etat et finance un système providence très généreux, et de l’autre entretient la sclérose du secteur public, décourage l’esprit d’entreprise et peine à résorber le chômage des jeunes, très élevé.

Confronté à une hémorragie budgétaire, du fait d’un baril à 30-40 dollars contre 110 en 2014, MBS tranche : réduction des subventions sur l’eau, l’essence et l’électricité, annulation des bonus accordés aux fonctionnaires, gel des embauches, et introduction de la TVA, le premier impôt de l’histoire du royaume. Parallèlement, le Public Investment Fund (PIF), le bras financier de Riyad, longtemps focalisé sur l’investissement local, part à la recherche d’opportunités à l’étranger, notamment dans les nouvelles technologies.

« Mohammed Ben Salman a su réagir à la chute des cours du pétrole, observe François-Aïssa Touazi, cofondateur du think tank CapMena et fin connaisseur du royaume. Il a pris un risque politique majeur en touchant au porte-monnaie des Saoudiens. C’est audacieux de sa part. » Quand la grogne enfle sur les réseaux sociaux quelques mois plus tard, il a l’intelligence d’ajuster le tir : il rétablit les primes des fonctionnaires et des soldats et crée un système d’allocations pour les foyers les plus modestes.

Les ambitions transformatrices de MBS touchent aussi à la société, jusque-là pré carré du clergé wahhabite, la doctrine ultrarigoriste qui a rang de religion d’Etat en Arabie saoudite. Profitant du fait que sa famille a la réputation d’être proche des religieux, le prince met au pas la police des mœurs, la fameuse Mouttawa, en lui ôtant ses pouvoirs de poursuite et d’interpellation, une revendication de longue date des milieux libéraux.

Au motif que le déficit des finances publiques impose de trouver de nouvelles sources de financement, MBS donne son feu vert à la création d’une industrie des loisirs, à rebours là encore du puritanisme wahhabite. En janvier 2017, un groupe de jazz se produit à Riyad devant 3 000 personnes : c’est le premier concert d’envergure organisé dans la capitale saoudienne en vingt-cinq ans !

Promu prince héritier

Le tournant survient le 21 juin 2017. Dans un décret royal publié à l’aube, le fils prodigue est promu prince héritier en remplacement de Mohammed Ben Nayef, qui est relevé de toutes ses fonctions. L’ex-superflic du royaume fait allégeance à son tombeur devant les caméras de la télévision d’Etat, soucieuse de donner l’apparence d’une transition en bon ordre. Dans les faits, le ministre de l’intérieur a bataillé toute la nuit contre son éviction, au point que sitôt démis, il est placé en résidence surveillée.

Désormais assuré de monter sur le trône, promu régent de fait tant son père est affaibli, MBS accélère. Durant l’été, le PIF, qui est dirigé par l’un de ses fidèles, annonce la mise en chantier de stations balnéaires haut de gamme sur un archipel d’îlots de la mer Rouge. Censé ouvrir en 2022, cet ensemble écotouristique devrait être doté d’un statut juridique à part, ce qui permettrait aux visiteurs de sexe féminin de s’y baigner en maillot de bain, chose inimaginable dans le reste du pays.

En septembre, rupture encore plus radicale avec l’ordre wahhabite, un décret accorde aux femmes le droit de conduire. L’archaïsme le plus emblématique du pays est rayé d’un coup de stylo. « MBS promet une nouvelle Arabie saoudite, décrypte François-Aïssa Touazi. Il a décidé de foncer, il donne l’impression d’être prêt à aller au clash avec les religieux. Même si son plan n’est appliqué qu’à 30 ou 40 %, ce sera déjà énorme. »

Un mois plus tard, dans une conférence à Riyad devant le gotha de la finance mondiale, MBS promet de faire pousser dans le nord du désert saoudien une mégalopole futuriste, baptisée Neom, avec robots, énergie propre, espaces verts à perte de vue et… femmes non voilées. « Nous n’allons pas passer trente années de plus de notre vie à nous accommoder d’idées extrémistes, nous allons les détruire maintenant », assène le prince, qui proclame vouloir revenir à un « islam modéré et ouvert au monde ».

Un entrepreneur libanais présent ce jour-là dans l’assistance se remémore :

« MBS rayonnait d’autorité et de charisme. A un moment, un investisseur japonais à ses côtés a proclamé que Neom serait la deuxième Mecque. Un impair terrible dans un pays comme l’Arabie. Le prince a saisi sa main, lui a dit en anglais de s’excuser et puis il a expliqué à la salle, en arabe, avec un self control parfait, que ce genre de propos est le prix de l’ouverture. »

Enlisement au Yémen

En matière diplomatique, le prince fonce aussi, mais avec un succès bien moindre. Son intervention au Yémen s’est enlisée. Les bombardements et le blocus des zones tenues par la rébellion houthiste ont généré une catastrophe humanitaire, « la pire de la planète » selon l’ONG française Acted. Vingt millions de Yéménites ont besoin d’aide alimentaire, sept millions sont au bord de la famine. Mais hors de question pour le stratège de 32 ans de sonner la retraite, impossible de concéder un échec face sa bête noire iranienne, quand bien même l’implication de Téhéran sur ce champ de bataille est très limitée.

Robert Malley, le président d’International Crisis Group, qui durant ses années à la Maison Blanche, sous Barack Obama, a rencontré le fils Salman à plusieurs reprises, explique :

« Il considère que, depuis la guerre d’Irak de 2003, l’Iran n’a cessé d’avancer ses pions dans la région et que l’Arabie saoudite, pendant tout ce temps, a fait office de punching-ball, en encaissant des coups sans en donner. »

Début juin, autre initiative intempestive, l’Arabie saoudite, de concert avec les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte, rompt toute relation diplomatique et économique avec le Qatar. Le petit émirat est placé en quarantaine par ses voisins du Golfe qui l’accusent de collusion avec – encore une fois – l’Iran et les mouvements djihadistes. Le blocus fait long feu, Doha dénichant au bout de quelques semaines des filières de ravitaillement alternatives. Il se retourne même contre ses initiateurs, car la presqu’île, en quête de soutien, en vient à se rapprocher de Téhéran, ravie de semer la discorde parmi les pétromonarchies. Mais, là encore, MBS refuse de faire marche arrière.

Beaucoup d’ennemis

Son aveuglement atteint un paroxysme dans l’affaire Hariri à l’automne. En obligeant le premier ministre libanais à démissionner, le prince héritier espère dresser la rue sunnite contre le Hezbollah, le mouvement chiite pro-Téhéran, accusé de faire main basse sur le pays du Cèdre. Mais c’est l’inverse qui se produit. La population libanaise, choquée de l’humiliation infligée à son chef de gouvernement, se retourne contre Riyad. Il faudra deux semaines à l’apprenti sorcier saoudien pour reconnaître son erreur et laisser son captif rentrer à Beyrouth. « Son bilan est beaucoup plus positif en interne qu’en externe », euphémise Robert Malley.

Il est vrai que sur la scène saoudienne personne ne lui résiste. Au nom de la lutte contre la corruption ou l’extrémisme religieux, l’homme a mis au pas tous ses opposants, réels et potentiels. Le cas d’école étant l’épisode extravagant du Ritz Carlton : deux cents VIP – princes, ministres, magnats de la construction et des médias – cloîtrés dans un palace pendant des mois, et obligés, pour recouvrer leur liberté, de céder des milliards de dollars, supposément « mal acquis ». Un coup de force unique dans les annales saoudiennes, emblématique du projet à la fois modernisateur et autocratique dont MBS est porteur.

Selon un vétéran de la presse arabe, désireux de rester anonyme :

« Il aime le risque, c’est indéniable. Il met tout le système saoudien en tension, notamment la famille royale, qui est le parti bolchevique de l’Arabie. C’est dangereux, car il se fait beaucoup d’ennemis. Un coup d’Etat, et toutes ses réformes pourraient s’effondrer ».

Pour devenir le grand roi auquel il aspire et marquer son siècle, Mohammed Ben Salman devra tirer les leçons de ses échecs. Mais il devra aussi se méfier des vertiges du succès.

Moscou expulse 60 diplomates américains et ferme le consulat des Etats-Unis à Saint-Pétersbourg

La Russie a pris, jeudi, des mesures similaires à celles décidées lundi par Washington. Les Etats-Unis disent examiner leurs « options.

Le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé, jeudi 29 mars, l’expulsion de soixante diplomates américains, en réponse à des mesures similaires prises lundi par Washington dans une action coordonnée avec de nombreux autres pays occidentaux.

Les mesures prises par Moscou « incluent l’expulsion du même nombre de diplomates et le retrait de l’accréditation du consulat général des Etats-Unis à Saint-Pétersbourg », la deuxième ville du pays, située dans le nord-ouest de la Russie, a déclaré M. Lavrov lors d’une conférence de presse. « En ce moment même, l’ambassadeur des Etats-Unis [Jon] Huntsman a été invité au ministère, où mon vice-ministre, Sergueï Riabkov, l’informe du contenu de ces mesures de représailles envers les Etats-Unis », a-t-il ajouté.

Le département d’Etat américain a répondu que Moscou n’avait aucune raison d’expulser des diplomates et que la Russie ne devait pas se poser en victime. « Il n’y a aucune justification à la réaction russe », a dit Heather Nauert, sa porte-parole, lors d’un point de presse. « Nous nous réservons le droit d’y répondre », a-t-elle poursuivi, soulignant que les « options étaient en train d’être examinées ».

Les mesures prises par le Kremlin « marquent une nouvelle étape dans la détérioration des relations » bilatérales, a pour sa part assené la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders. Evoquant l’affaire Skripal – du nom d’un ancien agent double empoisonné, ainsi que sa fille, à Salisbury (Royaume-Uni) le 4 mars – elle a jouté que « l’expulsion cette semaine par les Etats-Unis – et par plus d’une dizaines de nations partenaires ainsi que des alliés de l’OTAN – d’agents russes du renseignement non déclarés a constitué une réponse appropriée face à l’attaque russe sur le territoire britannique. » Et de conclure : « la réponse de la Russie n’était pas inattendue, et les Etats-Unis y feront face. »

D’autres mesures à venir

Le consulat des Etats-Unis à Saint Pétersbourg devra cesser ses activités dans les deux jours et les diplomates américains visés devront avoir quitté la Russie avant le 5 avril. « En ce qui concerne les autres pays, [la réponse de Moscou] sera aussi pour tous identique en ce qui concerne le nombre de personnes qui quitteront la Russie », a prévenu M. Lavrov.

Le ministère russe des affaires étrangères a par ailleurs annoncé qu’il demandait à ce que se tienne, mardi 3 avril, une réunion de l’Organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), en lien avec l’affaire de l’empoisonnement de l’ancien agent double russe Sergueï Skripal.

Les Etats-Unis avaient annoncé en début de semaine, et en même temps que d’autres pays occidentaux, leur intention d’expulser soixante diplomates et de fermer le consulat russe à Seattle (Etat de Washington), par solidarité avec le Royaume-Uni, qui a imputé l’empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille à Moscou.

Kim Jong-un s’est rendu en Chine, son premier voyage depuis sa prise de pouvoir

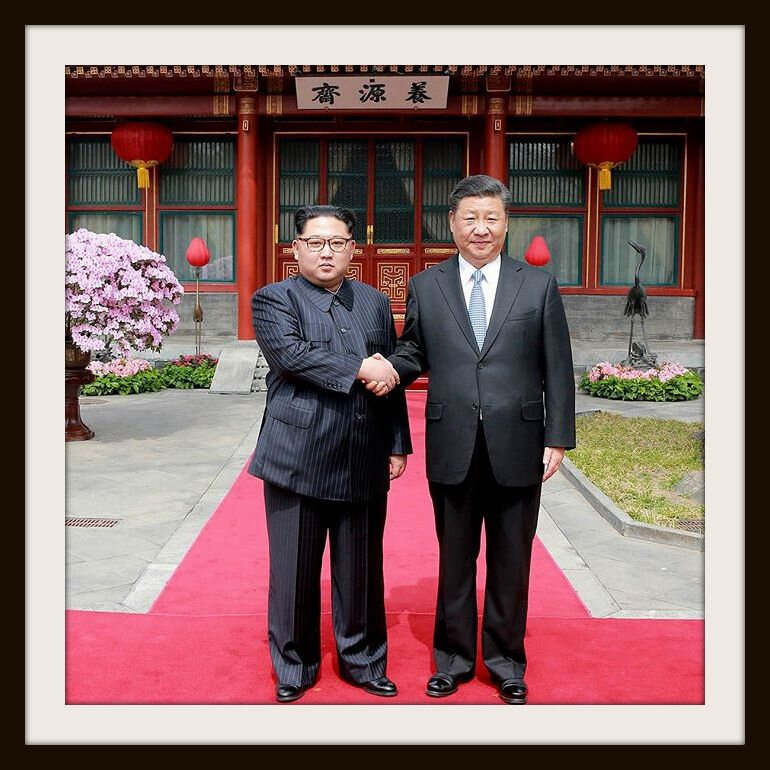

Le dirigeant nord-coréen s’est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping au cours d’une visite qu’il a effectuée à Pékin de dimanche à mercredi.

La Chine a confirmé mercredi 28 mars la visite historique à Pékin du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, son premier voyage à l’étranger depuis son accession au pouvoir fin 2011. Il s’est entretenu avec le président chinois Xi Jinping au cours de ce déplacement effectué de dimanche à mercredi, a fait savoir l’agence de presse officielle chinoise, Chine nouvelle.

« Il n’y a aucun doute que ma première visite à l’étranger [devait être] pour la capitale chinoise. C’est mon devoir solennel, étant quelqu’un qui doit chérir et poursuivre les relations RPDC-RPC à travers les générations », a déclaré M. Kim, selon l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, utilisant les acronymes des noms officiels des deux pays, la République populaire démocratique de Corée et la République populaire de Chine.

Une visite « officieuse »

L’agence Xinhua, qui a qualifié la visite d’« officieuse », a publié une photo montrant leur poignée de mains devant les drapeaux des deux pays. C’est « un tournant » dans les relations bilatérales entre la Corée du Nord et la Chine, souligne l’agence nord-coréenne KCNA, qui précise qu’un banquet a été organisé par le Chinois en l’honneur de son homologue.

« J’ai eu des discussions fructueuses avec Xi Jinping sur le développement des relations entre les deux partis et entre les deux pays, nos situations intérieures respectives, le maintien de la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne, et d’autres questions », a déclaré lors de cette réception l’homme fort de Pyongyang, cité par Chine nouvelle.

Il a également confirmé être prêt à rencontrer le président américain Donald Trump, après des mois de menaces de guerre entre les deux pays autour du programme nucléaire nord-coréen. « Notre position constante est d’être engagés en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, conformément à la volonté de l’ancien président Kim Il-sung et de l’ancien secrétaire général Kim Jong-il [ses deux prédécesseurs à la tête du pays]. »

Kim Jong-un a convié Xi Jinping pour une visite en Corée du Nord, et le président chinois l’a acceptée, a rapporté, de son côté, l’agence sud-coréenne Yonhap.

Rumeur depuis lundi

Depuis lundi, des images d’un train blindé nord-coréen passant la frontière, puis d’un cortège de voitures officielles circulant dans Pékin avaient fait courir la rumeur de la visite d’un haut responsable nord-coréen dans le pays, mais l’on ignorait s’il s’agissait de M. Kim ou non.

Si Pékin a de longue date été un soutien de Pyongyang, les relations entre les deux pays s’étaient tendues ces derniers temps : la Chine avait fortement condamné les essais nucléaires menés par la Corée du nord, approuvant même les sanctions internationales et commençant à les appliquer.

Affaire Skripal : la riposte coordonnée des Occidentaux face à la Russie

L'ambassade de la Fédération de Russie à Paris, le 26 mars. La riposte est sans précédent, aussi bien par son ampleur que par son caractère coordonné. Au moins 116 diplomates russes sont en passe d'être expulsés des deux côtés de l'Atlantique : soixante par les Etats-Unis, qui ferment en outre le consulat à Seattle, et plus d'une trentaine par seize pays de l'Union européenne, rejoints par six autres pays alliés, dont le Canada et l'Australie. Cette riposte est à l'aune du défi représenté par la tentative d'assassinat, le 4 mars à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre, d'un agent double russe ayant travaillé pour le GRU (le renseignement militaire russe), Sergueï Skripal, 66 ans, et de sa fille Youlia, 33 ans. -- Photographie : Christophe Ena / AP (ap.images) -- Lire notre article : https://lemde.fr/2I6SWw2 -- #Russie #Riposte #Expulsion #Diplomates

404 Likes, 3 Comments - Le Monde (@lemondefr) on Instagram: "L'ambassade de la Fédération de Russie à Paris, le 26 mars. La riposte est sans précédent, aussi..."

Par Gilles Paris, Washington, correspondant, Marc Semo - Le Monde

Seize pays de l’UE, mais aussi les Etats-Unis, et au moins cinq pays alliés ont annoncé l’expulsion de plus d’une centaine de diplomates russes de leurs territoires en réaction à l’empoisonnement de l’ex-agent double en Angleterre.

La riposte du 26 mars est sans précédent, aussi bien par son ampleur que par son caractère coordonné. Au moins 113 diplomates russes sont en passe d’être expulsés des deux côtés de l’Atlantique : soixante par les Etats-Unis qui ferment en outre le consulat à Seattle, et plus d’une trentaine par seize pays de l’Union européenne, rejoints par cinq autres pays alliés.

Cette riposte est à l’aune du défi représenté par la tentative d’assassinat le 4 mars à Salisbury dans le sud de l’Angleterre d’un ancien agent double du GRU (services secrets de l’armée) Sergueï Skripal, 66 ans, et de sa fille Youlia, 33 ans. Un redoutable gaz neurotoxique de la quatrième génération mis au point par l’URSS dans les années 1980, le « novitchok » (littéralement « le petit nouveau ») aurait été utilisé à cette occasion.

« C’est un avertissement pour la Russie qui ne peut continuer ainsi à bafouer le droit international », s’est réjoui la première ministre britannique Theresa May, satisfaite de « la grande solidarité » montrée par l’UE et l’OTAN. « Nous disons au gouvernement russe que lorsque vous attaquerez un ami, vous aurez à en subir les conséquences », a fait valoir un haut responsable de l’administration américaine.

« Les Etats-Unis sont prêts à coopérer pour bâtir une meilleure relation avec la Russie, mais cela ne peut se produire que si le gouvernement russe change d’attitude », a commenté le porte-parole adjoint de la Maison Blanche, Raj Shah. Moscou, qui nie toute implication dans la tentative d’assassinat, dénonce un « geste provocateur témoignant de la poursuite d’une ligne de confrontation », et promet de riposter.

L’expulsion de diplomates, même massive, reste une mesure avant tout symbolique. C’est une façon de marquer le coup et surtout d’éviter tout « signal de faiblesse ». « Pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale une arme chimique a été utilisée sur le sol européen et cela ne peut rester sans conséquence », souligne-t-on aussi bien à Paris qu’à Berlin, les deux capitales européennes les plus engagées aux côtés de Londres.

En France, vague la plus massive depuis 1983

« Nous considérons cette attaque comme un défi sérieux pour notre sécurité et comme une atteinte à la souveraineté européenne », avait rappelé le président français, Emmanuel Macron, le 23 mars à l’issue du sommet européen lors d’une conférence de presse à Bruxelles aux côtés de la chancelière allemande, Angela Merkel.

Paris, comme Berlin, expulse quatre diplomates sur les 90 accrédités en France : l’attaché de défense, le chef de la mission économique, le consul à Strasbourg et un des responsables du consulat de Marseille. Ils devront quitter le territoire national d’ici sept jours. « Ils font partie de ceux que nous avions déjà mis en garde pour leurs activités d’espionnage », rappelle-t-on de source diplomatique.

Il s’agit de la vague la plus massive depuis 1983. François Mitterrand avait alors expulsé 47 Russes, principalement des diplomates. Ils étaient accusés d’être des agents du KGB sur la foi des informations fournies par « Farewell », nom de code donné au lieutenant-colonel du KGB, Vladimir Vetrov, « taupe » alors traitée par la DST, le contre-espionnage français. Paris s’attend à des expulsions réciproques du même ordre de la part de Moscou.

« C’est une décision difficile parce que nous sommes engagés dans un dialogue avec la Russie pour résoudre des crises graves mais nous en assumons les conséquences », souligne le Quai d’Orsay en évoquant le conflit syrien et l’Ukraine. Mais les relations avec la Russie doivent se poursuivre dans « un dialogue exigeant et robuste ».

C’est le « en même temps » macronien : parler avec Vladimir Poutine, mais lui dire clairement son fait. Le chef de l’Etat doit se rendre en Russie fin mai, à l’invitation de l’homme fort du Kremlin, pour participer au forum économique de Saint-Pétersbourg. La visite pourrait être « recalibrée », voire reportée.

Les autorités françaises, malgré quelques hésitations initiales, ont eu avec l’Allemagne un rôle clef pour mobiliser les autres européens en tentant de les convaincre « qu’il n’y a pas d’autre explication plausible à cette attaque » qu’une implication de la Russie. Ils leur ont pour la plupart emboîté le pas, avec plus ou moins de détermination, expulsant quatre diplomates russes comme la Pologne, trois comme la République tchèque ou la Lituanie, deux comme l’Italie ou le Danemark, un seul comme la Finlande, l’Estonie, la Lettonie. D’autres devraient suivre ces prochaines heures.

Les ambiguïtés du président Donald Trump

Avec l’expulsion de 60 « espions » russes – 48 dans différentes missions sur le territoire américain et 12 à la mission russe auprès des Nations unies –, Washington mène, et de loin, le mouvement. Les décisions coordonnées annoncées lundi, après le communiqué commun de Washington, Londres, Paris et Berlin, le 14 mars, mettant en cause Moscou dans l’affaire de l’empoisonnement, s’inscrivent dans l’esprit d’un document officiel publié en décembre. « L’objectif de la Russie est d’affaiblir l’influence des Etats-Unis dans le monde, et de nous éloigner de nos alliés et partenaires », précise le texte.

Mais la détermination américaine reste parfois contredite par les ambiguïtés du président Donald Trump. Ce dernier a, à plusieurs reprises, fait crédit aux dénégations de son homologue Vladimir Poutine pour les accusations d’interférences dans l’élection présidentielle de 2016, en dépit des assurances de ses propres services de renseignement.

L’échange téléphonique entre les deux hommes, le 20 mars, après la réélection de Vladimir Poutine, l’a également illustré. Selon la presse, les conseillers de la Maison Blanche auraient invité le président à ne pas féliciter son homologue pour une réélection obtenue au terme d’un processus contesté. M. Trump est passé outre, sans mentionner dans cette conversation l’empoisonnement de Salisbury. Il a répondu aux critiques en assurant sur Twitter que « bien s’entendre avec la Russie (et d’autres) est une bonne chose ».

Pour les Européens comme pour les Américains, il s’agit maintenant de définir une stratégie à long terme. « Expulser des “diplomates” ne suffira pas. L’Europe et les Etats-Unis doivent imposer des sanctions ciblant les responsables de tels actes et renforcer les sanctions visant l’économie russe si ses actions scandaleuses se poursuivent », affirme Philip Gordon, ancien diplomate de l’administration de Barack Obama, membre du think-tank Council on Foreign Relations.

Tout en relevant ses limites, il juge « bienvenue » la réaction américaine. Et préconise que « les dirigeants occidentaux n’assistent pas à la Coupe du monde en Russie [cet été], pour refuser à Poutine une victoire de propagande qu’il ne mérite pas ».

Turquie : le gouvernement renforce son contrôle sur les médias

Par Marie Jégo, Istanbul, correspondante - Le Monde

Un milliardaire proche du président Erdogan a mis la main sur Dogan Holding, le plus gros groupe d’information du pays.

Avide de contrôler la totalité du paysage médiatique à dix-huit mois des élections de novembre 2019 – législatives et présidentielle –, le gouvernement turc (islamo-conservateur) vient de jeter son dévolu sur Dogan Holding, le plus gros groupe de médias de Turquie. Ce dernier vient en effet d’être racheté par le milliardaire Erdogan Demirören, un proche du président Recep Tayyip Erdogan.

Désormais, « 90 % des médias [du pays] sont entre les mains de l’exécutif », constate la journaliste Aysenur Arslan, une ancienne collaboratrice de Dogan Holding.

Après des négociations discrètes, le groupe Demirören, présent dans l’énergie, la construction, le tourisme, a acquis pour 1,1 milliard de dollars (890 millions d’euros) les quotidiens Hürriyet, Posta, Fanatik, ainsi que l’agence de presse Dogan et les chaînes de télévision Kanal D et CNN-Türk. Selon le site d’information T24, pour finaliser son acquisition, la holding de M. Demirören a bénéficié d’un crédit venu d’un consortium bancaire, dont l’établissement public Ziraat Bank.

Dans le viseur des autorités

Après avoir dominé la scène médiatique turque pendant quarante ans, le milliardaire Aydin Dogan, fondateur du groupe du même nom, a tiré sa révérence, jeudi 22 mars. « J’ai 81 ans. A ce stade, j’ai décidé, de mon propre chef, de cesser mes activités dans les médias », a-t-il déclaré lors d’un discours d’adieu à ses salariés. En insistant sur le caractère volontaire de la cession, le magnat comptait visiblement faire taire les rumeurs selon lesquelles il aurait finalement cédé ses actifs sous la pression du gouvernement.

« S’il ne vendait pas la branche médias de son groupe, il risquait d’être emprisonné dans le cadre d’une enquête sur les événements du 28 février [le 28 février 1997, les militaires avaient évincé le gouvernement dirigé alors par l’islamiste Necmettin Erbakan]. On lui a montré le bâton, il a compris le message », a assuré un peu plus tôt, jeudi, Aysenur Arslan sur la chaîne de télévision Halk TV.

Longtemps dominant en termes d’influence et de parts de marché, le groupe Dogan s’est retrouvé dans le viseur des autorités en 2009, quand il a dû s’acquitter d’une amende de 3,3 milliards de dollars pour des taxes impayées. Ses ennuis avaient commencé juste après la publication par le quotidien Referans, par la suite fermé, d’une enquête sur le népotisme en vigueur au sein du Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur). Endetté, en butte aux pressions, Dogan Holding a dû par la suite céder à Demirören, en 2011, deux de ses quotidiens (Milliyet et Vatan) pour 74 millions de dollars.

La fin du pluralisme d’opinions

Las des prises de bec avec les autorités, Aydin Dogan a fini par jeter l’éponge. Ses relations avec le président turc étaient compliquées. Aux yeux des islamo-conservateurs, lui et son groupe symbolisent « la vieille Turquie », dont l’élite laïque et pro-occidentale fut aux affaires depuis l’avènement de la République, en 1923, jusqu’à l’arrivée au pouvoir de M. Erdogan, en 2003. « La presse soutenue depuis deux siècles par l’Allemagne, c’est fini. Place à la nationalisation », s’est aussitôt félicité Yigit Bulut, l’un des conseillers du Palais, à l’annonce de la cession.

Pour les Turcs libéraux, c’est la fin du pluralisme d’opinions. D’autant que, dans le même temps, un nouveau tour de vis annonce une plus large censure sur Internet. Mercredi, le Parlement a adopté une loi qui oblige les organisations diffusant des contenus audiovisuels en ligne à obtenir une licence auprès du Haut Conseil de la radio et de la télévision (RTÜK), qui pourra dorénavant les interdire.

Depuis le coup d’Etat raté de juillet 2016, une répression drastique s’est abattue sur la société turque. Près de 150 médias ont été fermés, environ 160 000 personnes ont été arrêtées et 152 000 fonctionnaires ont été limogés. Des milliers d’internautes sont par ailleurs actuellement poursuivis pour « insulte au président » tandis que plusieurs journalistes des médias d’opposition – Cumhuriyet, Sozcu, OdaTV, Evrensel, Birgun – ont été emprisonnés ou attendent leurs procès. Lancé depuis Londres à la fin de 2017, le site d’information Ahval n’est pour sa part plus accessible en Turquie depuis le début du mois de mars et voici plus d’un an que la consultation de l’encyclopédie en ligne Wikipédia n’est plus possible dans aucune langue.

Recep Tayyip Erdogan se plaint auprès d’Emmanuel Macron des critiques sur Afrin. Le président turc s’est ouvert auprès de son homologue français de sa « gêne » vis-à-vis des propos tenus par la France sur l’opération militaire turque dans cette région du nord de la Syrie. Lors d’une conversation téléphonique vendredi, l’homme fort d’Ankara à dit au locataire de l’Elysée que ces critiques étaient dénuées de tout fondement. Au cours de leur discussion, M. Erdogan a également insisté sur « l’importance de raviver le processus d’adhésion » de la Turquie à l’UE.

RUSSIE - L’opposant Navalny perd son pari sur le boycottage mais ne désarme pas

Par Isabelle Mandraud, Moscou, correspondante - Le Monde

Ecarté de l’élection, l’adversaire du Kremlin dénonce les falsifications du scrutin et se place au-dessus d’une opposition plus divisée que jamais.

Le principal adversaire du Kremlin, Alexeï Navalny, qui avait appelé au boycottage de l’élection présidentielle russe, n’a pas gagné son pari. Il ne l’a pas perdu non plus, considère-t-il, « face à la machine de l’Etat ». « “Ils” ont obligé à voter tous ceux qu’ils pouvaient, mais ils ne sont pas arrivés à 70 % [de participation] », s’est réjoui l’opposant dimanche 18 mars dans la soirée, en ironisant sur les « beignets et les gâteaux » distribués dans les bureaux de vote dans le but d’« attirer les électeurs ». Ecarté de la compétition pour une condamnation pénale qu’il réfute, Alexeï Navalny avait adapté in extremis sa stratégie en recrutant, selon ses dires, 33 214 volontaires afin d’observer le scrutin dans différentes régions.

Première photo exhibée, celle prise par une caméra de surveillance à l’ouverture des bureaux de vote, dans la région de Tchoukotka, à l’Extrême-Orient russe, parmi les premières à voter. A 8 h 03, une petite foule s’y pressait. « Nous sommes invités à croire que ces gens se sont volontairement levés un dimanche à 7 heures pour aller voter », a commenté Alexeï Navalny, tandis que sa chaîne YouTube relayait, heure après heure, les informations recueillies par ses partisans sur ce que l’opposant a appelé « les zones d’anomalie mathématiques » : la région de Kemerovo, dans le bassin houiller du Kouzbass au centre de la Russie, Krasnodar et le Caucase nord, en particulier.

« La seule chose qui te ralentit, c’est la colère »

Depuis son QG de Moscou installé au cinquième étage d’un centre commercial, Alexeï Navalny, 41 ans, s’est montré particulièrement pugnace. A la mi-journée, lors d’une conférence de presse organisée entre deux drapeaux russes sur fond de slogans « ce ne sont pas des élections », il reprochait aux sept autres candidats qui se sont présentés contre Vladimir Poutine d’avoir joué le rôle de « marionnettes » ; en début de soirée, il s’écharpait en direct sur sa chaîne avec Ksenia Sobtchak. La candidate libérale, arrivée en quatrième position, très loin derrière le chef du Kremlin, avec moins de 2 % des voix, était venue lui proposer de faire cause commune pour l’après-élection. C’est une volée de bois vert qui l’a accueillie.

« Tu fais partie de cette machination, toutes tes actions sont dégoûtantes et hypocrites », lui a lancé Alexeï Navalny, ajoutant même avec grossièreté : « tu as été la publicité caviar et vodka de la campagne. ». « Alexeï, tu es fort et courageux, la seule chose qui te ralentit, c’est la colère et la mesquinerie », lui a répondu la candidate défaite en le qualifiant de « populiste ». La conversation s’est encore un plus dégradée lorsque son interlocuteur a laissé planer un doute sur ses soutiens financiers. Cette passe d’armes augure assez mal de l’après-élection qui a commencé au sein d’une opposition concurrente et plus divisée que jamais. Dépitée, Ksenia Sobtchak, a fini par lâcher un peu plus tard devant la presse :

« Le boycottage ne nous a menés nulle part. »

84 QG sur tout le territoire

« Je ne suis pas député, je n’ai pas de voiture noire avec gyrophare, je ne peux pas violer le code de la route, ni harceler les journalistes mais nous sommes un mouvement, et ça, c’est la lutte politique réelle », a fait valoir Alexeï Navalny. Interrogé sur ses intentions, ce dernier a affiché sa détermination à poursuivre la voie qu’il s’est tracé, s’opposer au Kremlin, sans toutefois donner de précisions. « A l’issue de cette soi-disant élection, nous allons continuer, a-t-il promis, car nous disposons maintenant d’un énorme réseau présent partout dans le pays. »

La précampagne menée depuis un an lui permet en effet de compter sur 84 QG sur tout le territoire, mais sa fondation, à travers lequel il récoltait des dons, a été dissoute. A l’origine de plusieurs manifestations d’ampleur dans le pays, il ne compte pas, cependant, abandonner le terrain. « C’est la méthode de lutte réelle en Russie, et nous allons continuer », a répété Alexeï Navalny. Dimanche, l’opposant dont Vladimir Poutine ne prononce jamais le nom est apparu bien décidé à rester le principal adversaire du Kremlin, et bien peu désireux de partager cette affiche avec d’autres.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)