Par Guillaume Gendron , Mathieu Ait Lachkar et Ariane Debernardi

Les nostalgiques d’Adolf Hitler sortent de plus en plus de l’ombre, lors de rassemblements spectaculaires, comme aux Etats-Unis, ou dans la vie politique, en Slovaquie ou en Grèce. Une résurgence largement alimentée sur Internet.

Voilà comment tombe un tabou : début septembre, lors d’un meeting de l’AfD (parti d’extrême droite antimigrants), un dirigeant politique allemand a réclamé le «droit d’être fier des performances» de l’armée nazie entre 1939 et 1945. Une déclaration publique inouïe, révélée dans une vidéo jeudi soir (lire ci-contre), alors même que le parquet de Munich, après deux ans de procédure, venait de requérir mardi la réclusion criminelle à perpétuité contre Beate Zschäpe, seule survivante d’un trio néonazi responsable d’une série d’assassinats racistes visant des immigrés turcs. Les auteurs de ce que la presse allemande a surnommé «die Dönermorde» (les «meurtres des kebabs») étaient membres du Nationalsozialistischer Untergrund («parti national-socialiste souterrain») et avaient ensanglanté sept villes allemandes, en commençant par la ô combien symbolique Nuremberg. Mi-août déjà, la justice allemande avait ouvert une enquête sur une soirée nazie (au programme : saluts hitlériens, foot avec une tête de porc et hard rock facho) organisée sur un champ de tir par des soldats des forces spéciales. A Berlin, 500 nostalgiques du IIIe Reich étaient de sortie, toujours mi-août, pour célébrer le trentième anniversaire de la mort de Rudolf Hess, grand camarade de Hitler.

Début septembre, en Angleterre cette fois : dans les environs de Birmingham, la police arrêtait, en vertu de la loi antiterroriste, quatre soldats suspectés d’être membres de l’organisation néonazie National Action, récemment interdite.

La Grèce, elle, se débat depuis deux ans avec le procès de 69 militants et députés du parti néonazi Aube dorée, accusés d’avoir «formé une organisation criminelle».

En Suède, les fascistes en chemises blanches et cravates noires du Mouvement de résistance nordique (MNR) entendent à nouveau défiler, le 30 septembre, cette fois devant une synagogue de Göteborg, le jour de Yom Kippour, avec la bénédiction des autorités.

En Pologne, dans une relative indifférence médiatique, les phalanges du Camp national-radical, groupuscule prohibé par les autorités et connu pour brûler des effigies de juifs hassidiques en public, ont paradé par centaines dans le centre de Varsovie, en chemises brunes et brassards verts courant avril. Pour les médias polonais, il s’agissait du premier défilé nazi dans la capitale depuis 1945.

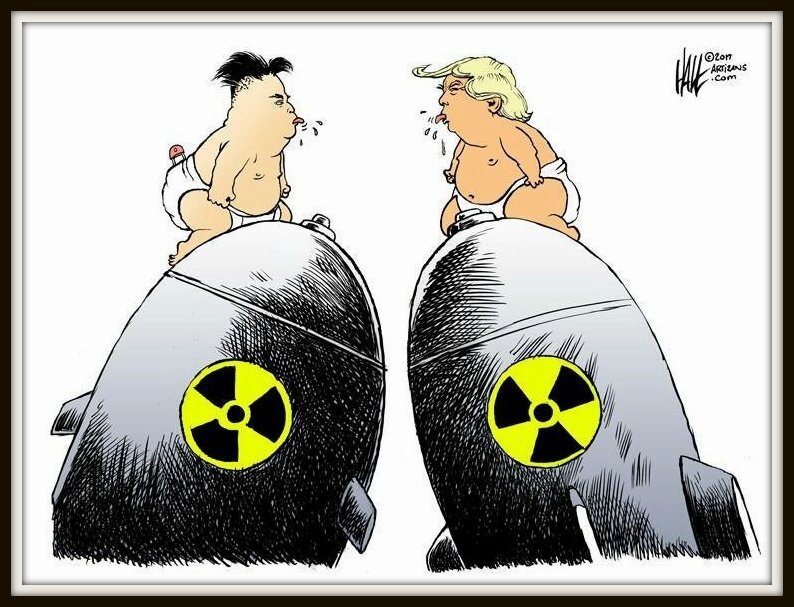

Et puis, de l’autre côté de l’Atlantique, il y a eu à Charlottesville. Ce grand raout raciste à deux heures de route de Washington DC conclu, le 12 août, par la mort de Heather Heyer, militante antiraciste, passée sous les roues de la voiture bélier d’un sympathisant de Vanguard America, groupe ouvertement nazi. Réunie sous le large parapluie de l’«alt-right», mouvance identitaire longtemps cantonnée à l’activisme en ligne et qui a fait de Trump son champion, l’extrême droite la plus radicale, du Ku Klux Klan aux néoconfédérés, en passant par les adorateurs du Führer, a marché dans les rues de cette bourgade universitaire avec flambeaux, boucliers et armes automatiques. Et les Américains de découvrir sur leurs écrans des jeunes hommes criant «sang et sol !» et «les juifs ne nous remplaceront pas !» sans que leur Président ne parvienne à choisir un camp entre manifestants à svastika et groupes antifas venus les confronter. Et ce alors que les associations antiracistes américaines, à l’instar du Southern Poverty Law Center, alertent l’opinion sur l’augmentation «incroyable» des «crimes haineux» dans le pays depuis l’arrivée au pouvoir de Trump. Le 12 septembre, le Congrès a sommé le président américain d’approuver officiellement une résolution rejetant le «nationalisme blanc» et la «suprématie blanche».

Miroir

Certes, l’accumulation de faits divers et d’épiphénomènes spectaculaires ne fait pas une tendance. Mais les événements de Charlottesville ont tendu un miroir à la Vieille Europe, et la question de la résurgence de ces groupuscules se pose à nouveau. La montée des populismes et des sentiments antimigrants en Europe, comme aux Etats-Unis, symbolisés notamment par l’accession au pouvoir de Trump, ont-ils poussé les cliques néonazies à se remettre en lumière ?

«Il est vrai que l’homme le plus puissant du monde est quelqu’un auquel une partie de la droite radicale et identitaire européenne trouve des vertus, concède le spécialiste de l’extrême droite européenne Jean-Yves Camus. A partir du moment où Trump a été choisi [par le Parti républicain, ndlr], il y a eu des groupes qui se sont dit : "Tout est possible." Mais dire qu’il est le vecteur d’une certaine évolution du néonazisme en Europe, c’est pousser le raisonnement trop loin.» Pour l’auteur de Droites extrêmes en Europe (Seuil, 2015, avec Nicolas Lebourg), il convient de nuancer : «Charlottesville, les néonazis et le KKK, ce n’est compréhensible que dans un contexte américain. C’est impensable en Europe.» Même s’il existe en Allemagne «une scène néonazie assez active» (lire aussi pages 4-5), Camus souligne la forte répression des autorités à l’échelle du continent envers ces groupes et leur développement historiquement «en dents de scie».

Bombe

Pour le spécialiste suédois du «nationalisme radical» et contributeur à la publication antiraciste Expo Jonathan Leman, son pays fait actuellement face à un réel pic de fièvre brune. Ragaillardi, le MNR, aussi connu sous le nom de «Nordfront», se fait de plus en plus visible et bruyant, y compris chez les voisins finlandais et norvégiens, et notamment en ligne. «Le mouvement a réussi à unifier la mouvance néonazie scandinave en radicalisant ce milieu suprémaciste blanc, commente Leman. Ils se revendiquent révolutionnaires, plus enclins à la violence.» Cet hiver, des membres du MNR se sont distingués dans trois attaques à la bombe visant un «bar gauchiste» et deux refuges pour migrants à Göteborg, blessant gravement un employé des services de l’immigration. Leman pointe les liens entre le Nordfront et l’alt-right américaine, dont certains membres ont collaboré au Daily Stormer (lire pages 6-7) et au site Alt-Right.com de Richard B. Spencer, inventeur autoproclamé du terme et figure de proue du mouvement. En mai, BuzzFeed révélait que Spencer avait l’intention de s’associer à deux entrepreneurs proches des néonazis suédois (l’un détenant une maison d’édition d’ésotérisme nationaliste, l’autre un serveur de podcasts racistes) pour lancer un «Breitbart (1) en plus idéologique» à l’international.

Il serait néanmoins faux de penser que l’alt-right a insufflé une nouvelle vie aux mouvements néonazis et identitaires européens : l’influence agirait plutôt en sens contraire. Les nébuleuses les plus extrêmes du Vieux Continent ont servi de modèle aux nouveaux avatars du suprémacisme américain, autant sur le plan organisationnel que doctrinaire. Dans le documentaire remarqué de Vice News sur les événements de Charlottesville, Matthew Heimbach, fondateur en 2003 du groupe suprémaciste Traditionalist Youth Network, calqué sur les Français de Génération identitaire, explicitait ce lien : «Nous suivons principalement l’exemple européen d’Aube dorée, du MNR et d’autres organisations pionnières parmi les nationalistes du monde.» En retour, l’alt-right a structuré un ensemble de codes de reconnaissance visuelle (Pepe the Frog, l’émoticône «bouteille de lait» ou encore le signe «OK» avec la main droite pour signifier «WP», comme «White Power»). Un lexique suprémaciste «trollesque», adapté à la conversation numérique et jouant sur l’ambiguïté. Au point d’être repris par le fils du Premier ministre israélien, Yaïr Nétanyahou, qui a récemment choqué le pays en relayant une caricature complotiste aux références antisémites pour attaquer la presse progressiste de l’Etat hébreu. Le rejeton du leader du Likoud s’était déjà illustré cet été en se disant plus inquiet, après Charlottesville, par la gauche antiraciste que les néonazis américains…

L’Europe fascisante exporte ainsi ses bases idéologiques (des écrits racialistes de l’Italien Julius Evola aux classiques de la Nouvelle Droite, comme le Camps des Saints de Jean Raspail) ; l’Amérique invente une façon plus moderne de communiquer. Comme en témoigne le nom d’une des phalanges présentes à Charlottesville, Identity Evropa, il s’agit plus une d’européanisation du nationalisme américain qui se joue que l’inverse. D’autant que, comme le rappelle Jean-Yves Camus, «l’anti-américanisme reste une composante structurelle de nombreux groupes de droite radicale européenne - les Etats-Unis représentent pour eux la finance, le melting-pot et une hyperpuissance qui bride quelque part les Etats d’Europe».

Paramilitaire

Une influence globale, voire virtuelle, qui ne se traduit cependant pas politiquement pour la majorité des groupes radicaux. «Je ne vois pas pour le moment, en Europe de l’Ouest, de groupes néonazis susceptibles d’entrer au Parlement d’un pays», relativise Camus. En France, comme en Scandinavie, les partis d’extrême droite, du FN aux Démocrates de Suède, ont percé dans les urnes en purgeant (ou en faisant mine de) les éléments les plus caricaturalement racistes et antisémites en faveur d’un populisme en apparence moins ethnique et plus «antisystème», concept attrape-tout. Un constat qui n’est valable que pour l’ouest du continent, alors qu’une dynamique inverse semble s’exercer en Europe centrale et orientale. Il en va ainsi au Parti populaire - notre Slovaquie (LSNS) ou au Jobbik en Hongrie, au poids politique réel dont les doctrines «s’inscrivent dans la continuité des mouvements d’extrême droite des années 30», souligne Camus. Ces derniers opèrent en public grâce à leur façade politique mais continuent d’entretenir des milices affiliées.

Ainsi le Jobbik (fondé en 2003 sur les bases d’un mouvement étudiant ultranationaliste) a créé en 2007 une organisation de type paramilitaire, la «Garde hongroise», tout en s’implantant durablement au Parlement hongrois malgré l’existence d’un parti d’extrême droite plus mainstream, le Fidesz, dont le leader de Jobbik, Gábor Vona, est d’ailleurs issu. En 2014, Jobbik obtenait 20 % aux législatives (et 23 sièges) avec une rhétorique anti-roms et son vieux fond antisémite. En Slovaquie, LSNS raflait en 2016 aux dernières législatives 14 des 150 sièges, surfant sur la popularité de son leader négationniste de 36 ans, Marian Kotleba, crâne rasé et fine moustache, adepte de l’uniforme fasciste. Ce nostalgique de l’Etat slovaque clérical-fasciste de Tiso, allié des nazis, a été élu en 2013 président de la région de Banská Bystrica. En Ukraine, le régiment Azov (à l’origine une milice largement composée de hooligans et de néonazis formée au moment de Maidan) a été incorporé au sein de la Garde nationale ukrainienne pour combattre les forces prorusses à l’Est, malgré leurs uniformes ornés de l’alphabet runique cher aux SS. Ses vétérans ont fondé un parti politique et une «ONG», qui organise désormais des camps scouts pour enfants, régulièrement comparés aux Jeunesses hitlériennes pour leur teneur nationaliste et guerrière. Sans aucune, ou presque, loi limitant la liberté d’expression ou les incitations à la haine raciale, l’espace post-soviétique est ainsi un terreau fertile pour les groupuscules néonazis, dont l’apparition coïncide avec l’effondrement de l’URSS. «En Europe occidentale, il y a eu une césure très nette en 1945 du fait de la culpabilité liée aux crimes nazis, commente Jean-Yves Camus. En Europe de l’Est, le communisme était censé éradiquer le fascisme, mais ces idées ont subsisté. Elles ne revêtent pas le même caractère inacceptable et transgressif qu’en Europe de l’Ouest. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de mobilisation contre, mais il n’y a pas le même degré d’ostracisme.»

Légitimation

Idem en Grèce, patrie du phénomène Aube dorée. «Jusqu’à la guerre en Yougoslavie, le nationalisme n’était pas condamnable, il était même inculqué dans le système éducatif dès la maternelle, et se retrouvait ensuite dans les partis», rappelle Angélique Kourounis, et auteure du documentaire Aube dorée, une affaire personnelle (2015). C’est ainsi que le parti néonazi (qui compte 18 députés depuis leur percée au Parlement grec en 2012) a la même devise, «la Grèce aux Grecs», que le premier slogan des socialistes d’Andréas Papandréou. La mue d’Aube dorée, de groupuscule adepte des ratonnades à troisième force politique du pays, en a fait un exemple partout dans le monde. «Pour les néonazis, Aube dorée fascine car c’est un parti qui "va au bout des choses" [jusqu’au meurtre, parfois publiquement revendiqué] et garde la même ligne politique depuis sa création», analyse Angélique Kourounis.

Sur ce modèle, le MNR suédois (qui a créé son bras politique en 2015), prétend aux élections de 2018 en misant sur la dédiabolisation du parti xénophobe des Démocrates de Suède, qu’ils espèrent repoussoir pour ses électeurs les plus radicaux. Une autre formation néonazie, le Svenskarnas, avait également fait ce pari, sans succès, en 2014, avant de se dissoudre.

Néanmoins, ce qui réussit le mieux aux néonazis, ce sont les élections européennes. En 2014, des partis ont pu accéder pour la première fois au Parlement européen, notamment le Parti national-démocrate allemand (un élu) et Aube dorée (trois). Le Jobbik y est présent depuis 2009. Outre la légitimation problématique offerte par Bruxelles, se pose la question du financement par l’Union européenne : «Aube dorée a dû obtenir pas loin de 300 000 euros grâce aux élections», estime ainsi Angélique Kourounis. Des limites de la démocratie.

(1) Un média américain pro-Trump.

Guillaume Gendron , Mathieu Ait Lachkar , Ariane Debernardi

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)