Russie - Après le Covid-19, Poutine désacralisé ?

NEZAVISSIMAÏA GAZETA (MOSCOU)

Le 1er juillet a lieu le référendum fédéral sur la réforme constitutionnelle ouvrant la voie à de possibles nouveaux mandats présidentiels pour Vladimir Poutine après 2024. Le célèbre publiciste Alexandre Tsypko, docteur en philosophie et professeur à l’Académie des sciences de Russie, veut croire que la pandémie a fait chuter le souverain de son Olympe.

Vladimir Poutine a un destin extraordinaire. Un parmi d’autres à l’été 1999, il est devenu quinze ans plus tard le père de la nation, que beaucoup de personnalités politiques ne dissocient plus de l’avenir du pays. Et le projet de loi présenté le 10 mars 2020 à la Douma a été la matérialisation du miracle russe du XXIe siècle : remettre les compteurs de Poutine à zéro après vingt ans au pouvoir, afin qu’il puisse continuer à décider de l’avenir du pays.

Le véritable maître de nos existences – le hasard – fatigué de l’arrogance des humains, a décidé, en nous accablant de cette pandémie, de remettre les compteurs de notre vie à zéro, y compris le baromètre de sacralisation de Poutine par le “peuple profond” de Russie [Concept introduit au début de 2019 par Vladislav Sourkov, l’un des idéologues du Kremlin, ndlr].

Il est apparu que lorsque la peur de la mort prend l’ascendant sur les esprits, le mysticisme qui se cache derrière la sacralisation du pouvoir de Poutine disparaît totalement. Sous nos yeux, la destinée de notre pays et celle du dauphin de Boris Eltsine miraculeusement devenu notre “tout”, se séparent.

C’est la différence entre la réaction populaire à un malheur à visage humain et sa réaction face à un malheur sans visage comme la pandémie actuelle. Habituellement, un malheur incarné, à l’exemple d’une menace militaire extérieure, tend à resserrer les liens entre le pouvoir et le peuple. Un malheur tel que le coronavirus, au contraire, creuse le fossé entre eux.

C’est ce qui se produit actuellement en Russie, malgré l’implication active de Poutine dans l’organisation du dépistage des malades et leur prise en charge. Les gens regardent différemment le monde et ceux qui les gouvernent lorsque la vie de chacun est menacée par le coronavirus. Et ce qu’ils voient, c’est que ceux qui nous gouvernent sont tout aussi mortels que nous autres. Malgré leur arrogance, ils ont le contrôle sur bien peu de choses en ce monde.

Dès 1993, Boris Eltsine avait rendu possible le retour de l’autocratie

On comprend maintenant que l’avenir de la Russie dépend en grande partie de l’impact qu’aura cette désacralisation de Poutine par la pandémie. Que pour démanteler l’autoritarisme poutinien comme le souhaite l’opposition libérale, il faut impérativement mettre fin à la sacralisation du pouvoir si profondément ancrée en Russie.

N’oublions pas que si l’autoritarisme soviétique a pris fin en 1991, dès 1993, l’équipe de Boris Eltsine avait reconstitué tout l’appareil politique nécessaire à un retour à l’autocratie russe traditionnelle. Cela n’aurait pas eu lieu sans cette manie du “peuple profond” de s’émerveiller devant le pouvoir despotique et de le regarder toujours d’en bas. Cette année-là, Eltsine a fait la démonstration de sa toute-puissance en donnant l’ordre à l’armée de tirer sur le Parlement élu.

Le 10 mars 2020, étaient encore à l’œuvre la croyance que personne d’autre que Poutine ne saurait préserver la vie actuelle, et l’enthousiasme face à sa capacité d’entreprendre des actions insensées comme, par exemple, utiliser l’armée, en temps de paix, pour annexer un territoire étranger.

Les particularités de la relation mystique à Poutine

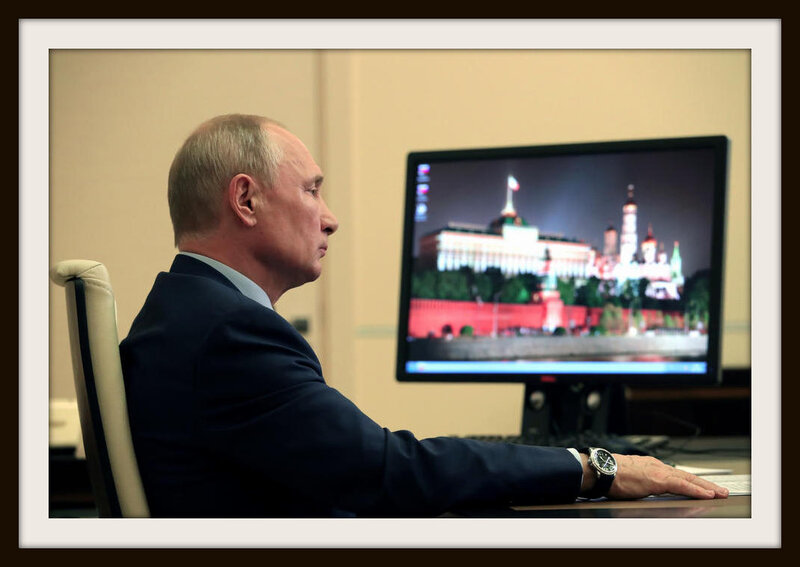

Pour comprendre le cheminement de cette relation mystique à Poutine, pour comprendre pourquoi malgré la lassitude manifeste à le voir sur les écrans de télévision les Russes étaient encore prêts début mars à vivre à jamais dans l’autocratie poutinienne, il faut analyser les particularités de cet engouement pour Poutine.

Depuis le début, le rapport sacré à Poutine a été induit par une sorte de fascination particulière – pour son caractère secret, impénétrable, sa capacité à superviser les événements avec calme, assurance, depuis les hauteurs de son pouvoir.

En août 1999 [alors que Poutine est seulement nommé Premier ministre par Boris Eltsine], j’écrivais dans la Nezavissimaïa Gazeta que Poutine deviendrait proche du peuple justement par sa froideur, sa dureté, sa promesse de mettre derrière les barreaux ceux qui “déstabiliseraient la situation politique dans le pays”. Mais à l’époque je n’imaginais pas que cette autocratie poutinienne élue par les urnes se muerait en pouvoir à vie.

Une impression de force extraordinaire

Poutine n’a jamais eu de charisme au sens strict. En revanche, jusqu’à récemment encore, son visage dégageait une force extraordinaire, la volonté de soumettre à son pouvoir non seulement nous autres mortels, mais la vie elle-même. Cette sacralité n’avait rien en commun avec celle des tsars en tant que monarques de droit divin.

Lorsque [en avril 2018] il dissertait sur ceux qui méritent ou non d’aller au paradis après une catastrophe nucléaire, Poutine se plaçait même au-dessus de Dieu. C’est précisément pour cela qu’en 2014, avec son projet de “printemps russe”, il a placé la Russie et le monde entier devant l’abîme, ouvert la voie à une Troisième Guerre mondiale.

L’ancienne conscience militaro-défensive soviétique

La mobilisation “pour une Crimée russe” contre de supposés ennemis de la souveraineté nationale a fait renaître l’ancienne conscience militaro-défensive soviétique. La Russie post-Crimée est en fait très semblable à l’URSS dans sa façon de légitimer son pouvoir.

Le Parti communiste défendait l’URSS contre le “fléau impérialiste mondial”, tandis que le pouvoir poutinien se veut le garant de la “souveraineté originelle de la Russie”. La sacralisation du pouvoir de Poutine dans la Russie post-Crimée, transformée en forteresse assiégée, a fusionné avec la sacralisation de la souveraineté étatique.

Cela a inévitablement entraîné la réhabilitation de Staline et de ses victoires. Là commence la dérive par rapport à la vérité, au caractère dramatique de l’histoire soviétique, au coût humain terrifiant de la méthode soviétique pour préserver la souveraineté étatique russe.

Plus il y a de mysticisme et de messianisme dans le récit officiel de l’histoire soviétique, plus les gens perdent le sens des réalités, de la valeur de la vie humaine, la conscience de l’implication de chacun dans nos catastrophes russes.

De ce fait, même la sacralisation des plus incontestables succès de l’histoire soviétique mène à la déshumanisation de la conscience populaire, à la perte de l’inspiration chrétienne de la pensée russe, du bon sens, de la capacité à estimer objectivement sa propre valeur et la situation de son propre pays, ainsi que ses perspectives réelles.

Une Russie post-Crimée affaiblie par les sanctions

Dans ces circonstances, et pour des raisons qui dépassent le champ politique, toute analyse des échecs de notre pouvoir actuel est rendue impossible. Nos dirigeants sont en train de perdre les fondements du bon sens : capacité à douter, réalisme, capacité à anticiper les conséquences de leurs décisions.

Les victoires tactiques du pouvoir, toujours temporaires, mènent en réalité à la défaite de la Russie à l’échelle de l’histoire mondiale. Nul besoin d’être un génie pour voir que la Russie d’avant 2014, en tant que membre de droit du G8, avait bien plus de chances de se développer, de progresser, que la Russie post-Crimée, affaiblie par les sanctions et perçue dans le monde entier comme une menace.

Ce qui est tragique, c’est que la renaissance de l’autocratie russe au XXIe siècle ait réanimé la pensée rétrograde de puissance territoriale oubliée depuis le XIXe. Nous assistons à ce que redoutait Ivan Iline, “lorsque la fierté nationale se transforme en arrogance obtuse et en vulgaire autosatisfaction, en mégalomanie”.

Une propagande qui apparaît comme inappropriée et inhumaine

Le mensonge règne en maître à la télévision publique pour préserver la foi dans l’infaillibilité de notre dirigeant. Mais la pandémie, la menace de destruction des fondations de la civilisation contemporaine tue tout ce sur quoi s’édifie la sacralisation du pouvoir de Poutine : notre propagande destinée à attiser la haine de l’Occident apparaît comme inappropriée et inhumaine.

La sacralisation de Poutine, de mon point de vue, est semblable à celle appliquée aux leaders bolcheviques, Lénine et Staline, dont le “peuple profond” attendait des accomplissements insensés. Or, nous ne devrions pas prendre exemple sur les bolcheviques et leur prétention à refaire le monde en contestant l’essence même de l’existence humaine, le fait que la réalité existante est prioritaire par apport à ce qui se trame dans les esprits révolutionnaires.

Philosophie bolchéviste et messianisme russe

Quel est le fond de la doctrine poutinienne en matière de politique étrangère ? Ce n’est pas simplement ce que les libéraux appellent un syndrome impérialiste, mais une philosophie bolcheviste visant à créer de toutes pièces ce qui n’a jamais été ou ce qui n’est plus. L’empire soviétique s’est écroulé pour une série de raisons objectives, or aujourd’hui, oubliant tout de ces raisons, nous nous échinons à vouloir reconstruire ce que nous appelons le monde russe.

En matière de politique étrangère, nous prenons nos désirs pour des réalités : la conviction défendue par Poutine selon laquelle les Ukrainiens et les Russes appartiendraient à une même nation divisée en constitue l’exemple le plus criant.

J’aimerais insister sur un point qui reste d’actualité et permet vraiment de comprendre la nature de ce rapport sacré à la figure de Poutine. Curieusement et paradoxalement, c’est le messianisme russe, la croyance en la prédestination de la Russie et en une civilisation russe spécifique, qui a constitué le terreau intellectuel de la victoire de l’idéologie marxiste dans la Russie soviétique.

Les idéaux du “monde russe”

Sous Staline, la conviction du caractère unique du monde russe s’est fondue avec la croyance dans la victoire du communisme. Or, aujourd’hui nous observons le même phénomène : la politique étrangère de Poutine, à l’exemple de sa volonté de “contraindre l’Ukraine à s’allier avec la Russie par la force”, prend sa source dans la réanimation de cette idée russe particulière. Le bolchevisme fondait son autoritarisme sur le messianisme communiste, tandis que Poutine revient au messianisme russe historique, aux idéaux du “monde russe”.

Tout ce qui touche à la “pensée russe” sert sans nul doute les intérêts du pouvoir dans la mesure où cela anesthésie le bon sens et tout instinct de survie. La pandémie, l’horreur et la peur qu’elle suscite nous sont utiles en ce qu’elles réveillent cet instinct, poussent les humains à percevoir ce qui menace réellement leur existence.

Or dès que l’instinct de conservation revient, il chasse tout fondement psychologique au mysticisme, dont la sacralisation du pouvoir fait partie. C’est pourquoi je pense que cette pandémie va faire sauter les verrous psychologiques de ce lien mystique du peuple à Poutine.

Poutine a voulu deux fois accomplir l’impossible

Il ne faut pas oublier que durant les vingt années de son règne, Poutine a, par deux fois, voulu accomplir l’impossible dans deux domaines distincts. Au début des années 2000, il s’est jeté dans la bataille pour surmonter la pauvreté des années 1990, prenant des mesures qui ont réellement amélioré le quotidien des Russes.

Sa décision d’obliger les oligarques à payer à l’État une rente sur les matières premières exploitées par eux est l’exemple le plus marquant de l’accomplissement de quelque chose qui était jugé impossible dans les années 1990. Ce fut une réelle victoire pour Poutine dans l’amélioration des conditions de vie de la population, une mesure qui a subjugué les Russes et stimulé la sacralisation du président à cette époque.

Le second exploit de Poutine, le “printemps russe” de 2014, n’a rien apporté de réel ou de tangible. Comment s’extasier devant une guerre civile dans le Donbass, des morts, et l’inévitable montée du ressentiment contre les Russes en Ukraine, transformée de fait en tête de pont de l’Otan ? Devant le fait que le premier article de la Constitution ukrainienne annonce sa détermination à intégrer l’Otan et l’Union européenne ?

À compter de 2014, les conditions de vie de la population sont sacrifiées

La tragédie de Poutine comme personne et comme dirigeant de la Russie est là : si dans les années 2000 sa popularité se nourrissait d’avancées réelles, à compter des Jeux olympiques d’hiver organisés dans la ville subtropicale de Sotchi il a privilégié l’impossible, visant à faire impression à l’étranger, pour un effet très éphémère et sans réel bénéfice pour la Russie.

Mais ce qui m’a surtout poussé à m’opposer à la politique étrangère de Poutine à partir de 2014, c’est qu’il a commencé à sacrifier les conditions de vie de la population. Le mérite de cette pandémie est là : elle a contraint Poutine, et toutes les autorités de notre pays, à ouvrir les yeux sur la pauvreté qui règne en Russie, où 70 % de la population n’ont aucune économie et survivent d’un salaire à l’autre.

Je veux croire qu’après cette pandémie il ne restera plus grand-chose de la sacralisation du pouvoir poutinien, car toute l’armature de la déification de Poutine aura été détruite. La militarisation insidieuse des consciences, la mystification de l’histoire soviétique, les tentatives de remplacer les valeurs réelles de l’humain par des fables sur la puissance de la Russie… tout cela est incompatible avec la situation politique, morale et psychologique causée par la pandémie.

Le respect de la “ligne rouge”

Vouloir réduire le destin de la Russie à la capacité de mourir pour restaurer sa prétendue grandeur paraît désormais grotesque.

Depuis que la pandémie a pris le contrôle de nos vies, les vieilles méthodes triomphalistes de Poutine n’ont plus leur place. Du haut de sa sacralité, il est redescendu sur terre, son visage s’est animé, laissant apparaître l’inquiétude, voire un certain désarroi. La pandémie a révélé que tout ce que Poutine planifiait n’est pas réalisable, que la vie est suffisamment imprévisible pour contrecarrer les plans du pouvoir.

Et qu’il est interdit même à ceux qui voudraient accomplir l’impossible d’ignorer la ligne rouge que tout homme, s’il veut rester un homme, ne saurait franchir.

Alexandre Tsipko

Source : Nezavissimaïa Gazeta

MOSCOU http://www.ng.ru

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)