Par Roxana Azimi

En octobre 1971, la France offre au peintre britannique une grande rétrospective au Grand Palais, où seul Picasso avant lui a été exposé de son vivant. Deux jours avant le vernissage, son compagnon George Dyer se suicide. Un drame qui bouleversera celui auquel le Centre Pompidou consacre une exposition à partir du 11 septembre.

Un chaud soleil darde ses derniers rayons sur le Grand Palais. Sur le perron du monument parisien, autour duquel la garde républicaine, postée de part et d’autre du grand escalier, forme une haie d’honneur, Francis Bacon attend patiemment. Ce mardi 26 octobre 1971, le peintre anglais, bientôt 62 ans, est tiré à quatre épingles. Seule la cravate est légèrement lâche. Il exulte. Dans ce Grand Palais où s’inaugure son exposition, seul un autre artiste vivant a déjà été exposé, Picasso, son idole.

Une foule d’invités de renom vient contempler ses toiles : les peintres Joan Miró et André Masson, ces vieux routiers du surréalisme dont il s’est réclamé à ses débuts ; l’écrivain Michel Leiris, qui a signé la préface du catalogue, ainsi que l’essayiste Gaëtan Picon, proche d’André Malraux. Même son jeune rival de 34 ans, David Hockney, a fait le voyage depuis Londres. Bacon ne lui prête qu’une vague attention, agacé par la notoriété croissante de son compatriote, homosexuel comme lui, peintre lui aussi – « mais une peinture tellement lisse ! », se moque-t-il souvent.

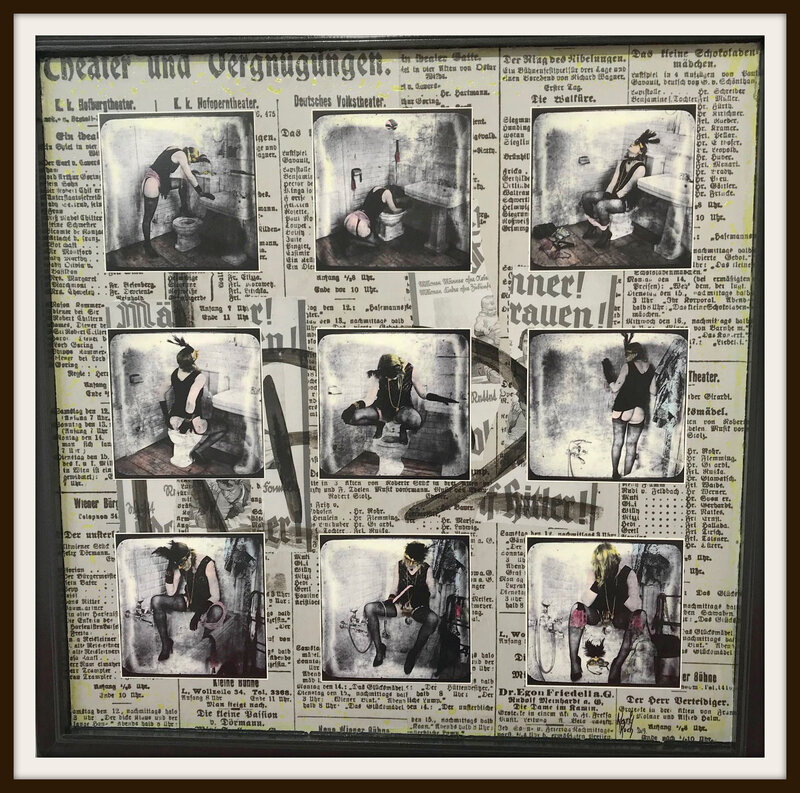

Ses yeux ronds de hibou offrent le regard vitreux de celui qui a déjà trop bu. Mais l’artiste, souvent qualifié de « hors-la-loi » par ses exégètes, porté sur les mauvais garçons, le jeu et les excès en tout genre, donne le change. Il garde son flegme, même devant un triptyque où les initiés reconnaissent George Dyer, son amant, assis sur la cuvette des toilettes. Une image dramatiquement prémonitoire.

Deux jours plus tôt, le 24 octobre, c’est dans cette même position que Bacon a découvert son compagnon mort d’une overdose d’alcool et de barbituriques, au luxueux Hôtel des Saints-Pères, rive gauche, où le couple séjournait. Amer sentiment de déjà-vu : en 1962, son grand amour Peter Lacy s’était donné la mort à Tanger, la veille du vernissage de la rétrospective de Bacon à la Tate Gallery, à Londres.

Fasciné par Paris

Au Grand Palais, la plupart des invités ignorent tout du drame. Valerie Beston, directrice de la Marlborough Gallery, à Londres, et proche du peintre, était à ses côtés lorsqu’il a découvert le corps de Dyer. Elle prend les choses en main, obtenant du patron de l’hôtel de cacher la mort, « de peur que les journaux n’en fassent leurs choux gras au détriment de la rétrospective », se souvient Michael Peppiatt, ami et prolifique biographe du peintre.

« POUR BACON, PARIS ÉTAIT LE SEUL LIEU OÙ UN ARTISTE DE SA TREMPE POUVAIT ÊTRE RECONNU » DIDIER OTTINGER, COMMISSAIRE D’EXPOSITION

Funeste ironie que cette soirée de vernissage, qui signe le drame, l’apothéose d’une carrière et le lien indéfectible du peintre avec la France. Né en 1909 à Dublin (avant l’indépendance irlandaise), Bacon est d’une génération que Paris aimante encore, celle qui fantasme sur le Bateau-Lavoir de Picasso, la Ruche de Modigliani, le Montparnasse de Giacometti. Dans l’entre-deux-guerres, la Ville-Lumière est le centre des arts. « Il a toujours pensé que les Anglais ne le comprenaient pas, que la réception à Paris était déterminante dans une carrière, que c’était le seul lieu où un artiste de sa trempe pouvait être reconnu », relève Didier Ottinger, commissaire de l’exposition « Bacon en toutes lettres », qui démarre ce 11 septembre au Centre Pompidou.

C’est à la galerie du célèbre marchand d’art Paul Rosenberg, au 21 rue La Boétie, qu’il a vu pour la première fois des œuvres de Picasso, en 1927. Un choc qui détermine sa vocation. L’autodidacte n’aura de cesse de revenir en France pour se nourrir des toiles de Nicolas Poussin, notamment Le Massacre des innocents. Mais aussi Ingres, Degas, Monet ou Soutine. Son ami l’écrivain John Russell écrit que Bacon « aime l’imagination débordante des meilleurs peintres français, l’ambition démesurée, le sérieux absolu, la propension à tout oser, le savoir inné de la carrière bien menée ».

Dès 1946, il participe à un accrochage de groupe qu’il juge « terrible » à l’Unesco, puis expose, en 1957, à la galerie Rive Droite avant d’exploser, dix ans plus tard, chez Aimé Maeght, le galeriste de Miró, Giacometti ou Tàpies. Dès 1969, l’État français lui propose une grande exposition, lui laissant le choix du lieu : le Musée national d’art moderne, dans le bâtiment alors poussiéreux du Palais de Tokyo, ou le Grand Palais, aux salles vastes et modernes. Bacon n’hésite pas. Il lui faut le Grand Palais, marqué par la présence de Picasso.

L’exposition est organisée par Maurice Eschapasse et Blaise Gautier, deux commissaires dont il n’est guère proche. Il prend lui-même les rênes de l’accrochage. Il choisit 108 tableaux, selon une chronologie commençant en 1944. L’événement lui tient tellement à cœur qu’il produit cinq nouveaux triptyques spécialement pour l’exposition, ainsi qu’une nouvelle version du « pape rouge » de 1962, inspiré du Portrait d’Innocent X par Velázquez, l’une de ses œuvres les plus connues, que son propriétaire refuse de prêter.

Fièvre des préparatifs

Pour la préface du catalogue, il s’adresse à l’écrivain Michel Leiris, qui a abondamment écrit sur Picasso et Giacometti. Bacon et lui s’étaient rencontrés en 1965, lors du vernissage du second à la Tate. Le courant passe d’emblée entre l’Anglais au caractère agité et le Français d’une timidité maladive. Ils ont des amies communes comme Isabel Rawsthorne, une femme libre, anticonformiste, peintre et muse à la fois, que Bacon représentera une vingtaine de fois.

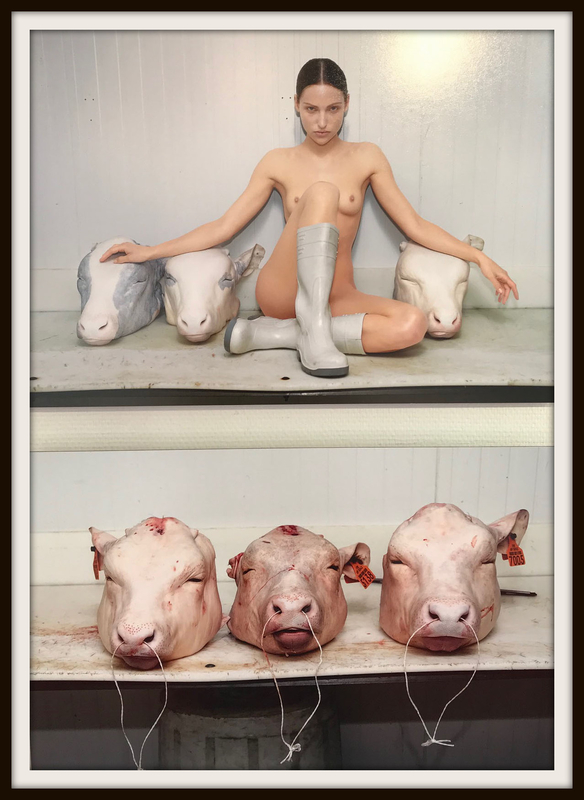

Le Britannique ne peut rêver meilleur ambassadeur de son travail en France que Leiris, auteur de L’Age d’homme, à la fois proche de Georges Bataille ou de Sartre et Beauvoir, et gendre du grand marchand du cubisme Daniel-Henry Kahnweiler. En décalage avec l’art de son temps, Leiris trouve en Bacon un sujet si inspirant qu’il devient le préfacier attitré de toutes ses expositions françaises. Pour lui, comme pour le philosophe Gilles Deleuze, la peinture de Bacon, qui montre des chairs en lambeaux, dépecées, malaxées, des corps encagés, comprimés ou chancelants, est plus passionnante que la poussive école hexagonale abstraite d’après-guerre.

Tout à la fièvre des préparatifs pour son triomphe parisien, Bacon fait mine d’ignorer les bouleversements de l’époque. Mai 68 ? Il ne s’y reconnaît pas. Sa peinture a sa propre loi, affranchie des questions politiques ou sociales. Il n’adhère pas plus aux révolutions artistiques. Le structuralisme ? L’homme, nourri de surréalisme et d’existentialisme, en est loin. L’interview qu’il accorde à Marguerite Duras pour La Quinzaine littéraire en 1971 l’indiffère. Il s’ennuie devant l’art conceptuel auquel l’avant-garde est acquise, qualifie de « vieille dentelle » les coulures de Jackson Pollock et n’apprécie d’Andy Warhol que les films. En France, il n’a pas eu vent du groupe BMPT (Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niele Toroni) qui voit le jour en 1970 avec un credo : la peinture est essoufflée et bourgeoise.

Bacon méprise ces diktats de la jeune garde. À Paris, il a d’autres choses en tête. Son exposition mais aussi ses nuits d’errance de bar en bar, ses mauvaises rencontres qui le laissent cabossé, la lèvre en sang, au petit matin. Depuis toujours, celui qui a assumé tôt son homosexualité, et qui a été mis à la porte à l’âge de 16 ans par un père puritain, trouve en France une forme de liberté.

Il est un habitué du Sept, un bar homosexuel de la rue Sainte-Anne, où il croise Rudolf Noureev, Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent. Y être riche ou célèbre ne suffit pas. Il faut avoir une gueule, du charisme. Et Bacon en a à revendre. « Il savait comment séduire, se souvient Michael Peppiatt. Quand Bacon vous appréciait, il vous rendait la vie plus excitante. »

« SI ON NE BUVAIT PAS COMME LUI, ON N’ENTRAIT PAS DANS SON MONDE » MICHAEL PEPPIATT, AMI ET BIOGRAPHE

Les poches toujours gonflées de liasses, comme le rapporte feu le peintre Vladimir Velikovic, qui fut son voisin, l’hédoniste écume tripots interlopes et grands restaurants, le Crillon et Taillevent, et siffle grands crus et champagnes jusqu’à l’aube. Sa descente est hors norme. Pour son ami l’historien d’art Eddy Batache, qui le fréquente à partir de 1975, l’alcool est « l’allié précieux » – car désinhibant – d’un « observateur passionné de la vérité humaine ». « Si on ne buvait pas comme lui, on n’entrait pas dans son monde », confie Michael Peppiatt, qui rappelle que Bacon était « remarquablement généreux, mais aussi remarquablement méchant, après le verre de trop ».

Il est insensible aux états d’âme de George Dyer, son amant. Le peintre l’a rencontré en 1963, dans un pub de Soho. Mauvais garçon du East End au fort accent cockney, le beau gosse roule des mécaniques et vit de menus larcins. L’artiste est séduit. Il croit tenir une petite frappe qui le rouerait de coups comme Peter Lacy, lequel, dans un accès de colère, l’avait un jour jeté d’une fenêtre. Blessé à l’œil, Bacon n’en aura été que plus amoureux. La volupté est forcément brutale, pense-t-il. « L’acte sexuel était pour lui une lutte sans merci », rapporte Eddy Batache dans le catalogue de l’exposition « Bacon, Monaco et la culture française », en 2016, au Grimaldi Forum.

« Il déplorait sans cesse de n’avoir jamais rencontré quelqu’un de plus fort que lui. Le mot qui lui venait à la bouche, quand on attirait son attention sur un bel homme, était souvent un verdict sans appel : c’est un faible. » George Dyer l’était indéniablement. Faible, tendre et paumé. Malgré ses costumes bien coupés et sa belle gueule, il ne trouvait pas sa place dans l’entourage sophistiqué du peintre.

À Paris, Bacon répète à qui veut l’entendre que leur tumultueuse relation touche à sa fin. Si Dyer l’accompagne, c’est qu’il apparaît sur tant de tableaux, se justifie-t-il auprès de Michael Peppiatt. À peine la Manche franchie, l’amant qui sort d’une cure de désintoxication, se remet à boire. Les querelles reprennent de plus belle. Lors d’un déjeuner au Grand Véfour, à quelques jours du vernissage, Peppiatt mesure l’immense détresse de Dyer tombé en désamour. « On sentait le vide après une passion », raconte-t-il.

Tristes coulisses

Bacon le laisse souvent seul. Le 24 octobre, vers 2 heures du matin, il frappe à la porte de Terry Danziger Miles, alors employé à la Marlborough Gallery, qui loge lui aussi à l’Hôtel des Saints-Pères. « Francis m’a demandé s’il pouvait dormir dans ma chambre parce que George avait ramené un Arabe qui puait des pieds », raconte-t-il dans un documentaire de 2017, A Brush with Violence. Au petit matin les deux hommes, accompagnés de Valerie Beston, forcent la porte de la chambre et découvrent Dyer mort sur la cuvette des toilettes.

« CHEZ LES VISITEURS, UN MÉLANGE DE FASCINATION ET D’EFFROI. ILS SORTAIENT DE L’EXPOSITION SUR LA POINTE DES PIEDS » MICHAEL PEPPIATT

Le soir même, Bacon se rend, stoïque, au fastueux dîner organisé par le marchand parisien Claude Bernard dans un hôtel particulier du quartier de l’Étoile, rue de Presbourg. Il y retrouve le couple Leiris, Louis Clayeux, l’œil d’Aimé Maeght, ainsi qu’André Masson. « Nous faisions tous des efforts désespérés pour faire “bella figura”. Lui était impassible », raconte Claude Bernard, qui lui offre ce soir-là une robe de chambre rouge à pompons de chez Charvet.

Le lendemain, lors de l’interview qu’il accorde à Jean Clair, alors jeune rédacteur en chef de la revue Chroniques de l’art vivant, Bacon répond avec précision aux questions, tout en vidant en une heure une bouteille de chablis posée sous sa chaise. « Il parle alors beaucoup de la mort, sans sentimentalisme », rapporte Clair.

Lorsque son amie Nadine Haïm, la sœur de Claude Bernard, l’escorte jusqu’au Grand Palais, elle sait « qu’il ne faut pas évoquer le sujet ». La nouvelle de la mort se propage plus tard dans la soirée, sous les lambris Belle Époque du restaurant Le Train Bleu, où se tient le grand dîner de vernissage. Étourdi par la fatigue et les lampées de Rully Clos Saint-Jacques du domaine de la Folie et de côte-de-brouilly, Bacon aurait confié ce soir-là : « Je savais depuis le début que cela tournerait mal. Si j’étais resté avec lui, au lieu d’aller m’occuper de l’exposition, il serait encore là maintenant. Mais je suis parti et il est mort. »

Le public qui se presse, jusqu’au 10 janvier 1972, au Grand Palais, ne saura rien de ces tristes coulisses. Il a déjà fort à faire devant cette « peinture criante de présence », comme l’avait écrit Leiris. « On remarquait, chez les visiteurs, un mélange de fascination et d’effroi, rapporte Michael Peppiatt. On les voyait sortir de l’exposition sur la pointe des pieds, effarés. » Eddy Batache, qui y verra pour la première fois des œuvres de Bacon, se souvient avoir été atteint « jusque dans des profondeurs insoupçonnées, comme envoûté, sans trop pouvoir analyser ce qui [lui] arrivait ».

APRÈS LE GRAND PALAIS, « L’ART DE BACON CHANGE, LE GESTE GAGNE EN INTENSITÉ ET EN SIMPLIFICATION » DIDIER OTTINGER

L’exposition aura un tel impact sur le cinéaste Bernardo Bertolucci qu’il y enverra l’équipe du Dernier Tango à Paris, en tournage non loin de là, dans le quartier de Passy, afin que ses acteurs Marlon Brando et Maria Schneider s’imprègnent des toiles. Les couleurs et les compositions iront jusqu’à être « copiées » pour certains plans du film. Il n’y a qu’un vieux trublion comme Salvador Dalí pour être imperméable. « C’est trrrrès, trrrès raisonnable », répète-t-il sans se faire entendre.

Ces quelques jours parisiens marqueront à jamais Bacon. Un mois après le drame, il peint un premier triptyque représentant Dyer en boxeur tordu de douleur par terre. Un second, réalisé en 1973, est encore plus éloquent. Sur le panneau de gauche, Dyer est prostré sur la lunette des W.-C. Sur celui de droite, il vomit au-dessus du lavabo. « Cette mort fut plus libératrice que culpabilisante », estime Didier Ottinger, observant qu’après la rétrospective parisienne « l’art de Bacon change, le geste gagne en intensité et en simplification ». Des roses pétants et des bleus tendres gagnent sa palette à mesure que le souvenir de l’amant suicidé s’estompe.

S’il n’abandonnera jamais l’alcool à très haute dose, Bacon s’éloignera de beaucoup de ses proches avec qui il faisait la bringue. Sa prochaine relation amoureuse sera moins tumultueuse. Au milieu des années 1970, il rencontre John Edwards, de quarante ans son cadet. Il en fera son seul héritier. Et c’est Edwards qui, après la mort de Bacon, pendant des vacances à Madrid, en 1992, s’occupera de la gestion d’une œuvre qui n’en finira pas de battre des records en salles de vente.

Une œuvre qui connaîtra à nouveau la gloire à Paris, lors de l’exposition organisée par Claude Bernard dans sa galerie, en janvier 1977. Plus de 2 000 personnes se pressent au vernissage. La petite rue des Beaux-Arts doit être fermée à la circulation. Tout se conclut par une luxueuse soirée arrosée à la Bourse du commerce. Sans qu’aucun drame ne vienne gâcher la fête.

« Bacon en toutes lettres », au Centre Pompidou, Paris 4e. Du 11 septembre 2019 au 20 janvier 2020.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)