« Pour les démocraties, la question n’est hélas plus de juger les combattants fanatisés, mais de les exterminer »

Par Cécile Hennion

Torture, exécutions extrajudiciaires… Le philosophe Michel Terestchenko et la journaliste Auberi Edler expliquent comment les attentats djihadistes ont ouvert une séquence de violences d’Etat et de régressions démocratiques.

Michel Terestchenko est maître de conférences de philosophie à l’université de Reims et à l’IEP d’Aix-en-Provence, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Du bon usage de la torture (La découverte, 2008) et L’Ere des ténèbres (Le Bord de l’eau, 2015). Il répond ici au côté d’Auberi Edler, qui, après quatre ans d’enquête, signe le documentaire Des bourreaux aux mains propres, disponible sur Arte, et dont le philosophe a été le « conseiller historique ».

Le sort des djihadistes capturés dans le cadre de la « guerre contre la terreur » paraît flotter dans le flou juridique. La troisième convention de Genève de 1949 relative aux prisonniers de guerre et la convention de l’ONU contre la torture ont-elles été violées ?

Michel Terestchenko : Après les attentats du 11-Septembre, l’administration de George Bush a mis en place deux stratégies : l’une consistant à définir les djihadistes comme des « combattants illégaux » ne relevant pas des conventions de Genève ; l’autre à établir que les techniques dites d’interrogatoire coercitives ne sont pas de la torture, avec l’intention d’éviter toute poursuite judiciaire à l’encontre de ceux qui allaient la pratiquer. Des avocats aussi brillants que John Choon Yoo, conseiller au département de la justice entre 2001 et 2003 aux Etats-Unis, ont bâti une justification sophistiquée de la « torture propre », soit l’usage de pratiques psychologiques qui sont aussi dévastatrices que la torture physique.

La France n’a pas eu besoin de semblables précautions. Au soir des attentats du Bataclan, le 13 novembre 2015, François Hollande décrétait l’état d’urgence, assurant vouloir « éradiquer » l’organisation Etat islamique (EI). Dans son hommage aux 130 victimes, le 27 novembre, il a promis de « détruire l’armée de fanatiques » responsable. Si l’on admet cette logique de l’éradication, les questions de justification juridique ou morale ne se posent plus. Le discours de l’éradication n’est pas sécuritaire, il est hygiénique. Répété par les hauts représentants de l’Etat, il est symptomatique de graves régressions démocratiques.

Ces régressions doivent-elles être considérées à l’aune du traumatisme suscité par des attentats meurtriers ?

Auberi Edler : Les Etats-Unis n’ont pas réagi au pied levé. L’arsenal utilisé à partir de 2001 a été étudié et compilé durant des décennies. Durant la guerre froide, les procès soviétiques avaient convaincu Washington que les communistes détenaient l’arme ultime du contrôle du cerveau. Pour l’obtenir, le gouvernement américain s’est lancé dans des recherches, qui n’ont pas abouti, mais qui ont permis de découvrir les fondements de la torture « propre ».

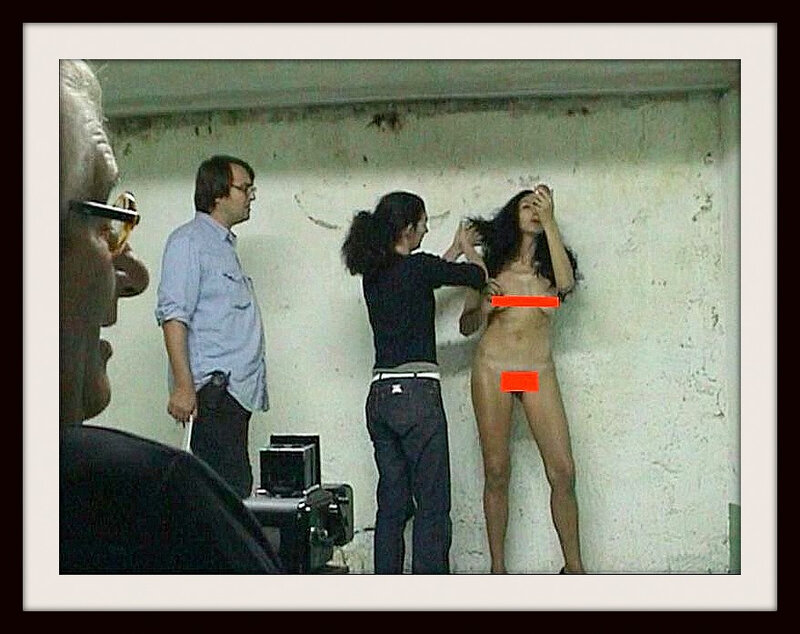

D’abord la privation sensorielle, testée sur des cobayes humains par le docteur Donald Hebb, chef du service de psychologie à l’université McGill, à Montréal, financé par la CIA. Privés de la vue, de l’ouïe, du toucher, isolés dans des cellules sans même être touchés, les volontaires craquaient très vite.

A la même époque, des chercheurs de l’université Cornell, à New York, constataient les effets destructeurs de la souffrance auto-infligée. Le sujet est alors attaché dans une position ne permettant aucun repos, tandis que chaque mouvement provoque des douleurs insoutenables. Ces deux méthodes sont conseillées par la CIA dans son manuel Kubark, en 1963, à ses agents et aux armées alliées (en Amérique latine, aux Philippines, etc.).

Elles sont réactualisées dès 2001, complétées, avec l’aide de John B. Jessen et James Mitchell, deux psychologues payés 81 millions de dollars, d’éléments adaptés à la culture de ce nouvel ennemi « musulman et moyen-oriental » : la peur des chiens, le malaise face à la nudité…

M. T. : Le 11-Septembre a ouvert une séquence de violences d’Etat, une ère nouvelle dont nous ne sommes pas sortis. Les méthodes d’interrogatoire coercitives qu’on avait cru obsolètes après l’effondrement du bloc soviétique ont été aussitôt utilisées par l’administration Bush dans des « sites noirs », partout dans le monde. Il n’était pas question d’être restreint par des principes face à des groupes qui ne les respectent pas. C’est dans ce contexte qu’a été élaborée la justification « libérale » de la torture.

L’idée générale est que celle-ci peut moralement être employée comme un moyen chirurgical et désespéré, dès lors qu’il s’agit d’empêcher un attentat imminent menaçant des milliers de vies. Cette hypothèse, dite de la « bombe à retardement », a été scénarisée par des séries américaines à succès. Les soldats américains en Afghanistan ou en Irak s’en réclamaient pour expliquer que la torture « marche »

Or c’est une fable : aucun attentat n’a jamais été déjoué en usant de la torture dans un tel scénario. Il s’agit d’une parabole imaginaire et surtout perverse, car, aussitôt qu’on l’admet, elle conduit à renoncer à nos principes fondamentaux. L’interdiction de la torture et des traitements dégradants est un droit humain absolu, qui n’admet ni exception ni dérogation.

De surcroît, la guerre contre la terreur a conduit au vote de mesures sécuritaires d’exception désormais entrées dans le droit commun et à l’instauration de dispositifs de surveillance généralisés au mépris du respect de l’inviolabilité de la vie privée et du principe de la limitation de la souveraineté de l’Etat. Nous vivons désormais dans des « démocraties sous contrôle », signe en partie de la victoire de Ben Laden.

Vous avez rencontré d’anciens tortionnaires de l’armée américaine, quel bilan font-ils de l’utilité de la torture ?

A. E. : Leur bilan est sans appel : la torture ne leur a pas permis d’obtenir de renseignements décisifs. Comme le confie Tony Lagouranis, ex-interrogateur, tortionnaire repenti de l’armée américaine en Irak, la torture était devenue un moyen de se venger : une réponse à la douleur du 11-Septembre.

Elle est inutile et cruelle pour celui qui la subit ; elle n’est pas sans conséquences pour celui qui l’inflige. Les tortionnaires repentis présentent des troubles de stress post-traumatiques, ils sont souvent sans emploi, sous traitement médicamenteux, incapables de se réinsérer dans la société. Malgré l’aval de leurs hiérarchies politique et militaire, ils savent qu’ils ont commis une faute morale impardonnable.

Le rapport sénatorial Feinstein de 2014 constitue ensuite le réquisitoire le plus implacable contre la torture. Parmi les exemples cités, la capture et la mort en 2011 de Ben Laden. Contrairement aux affirmations du Pentagone, la localisation du chef d’Al-Qaida a été rendue possible par les aveux de prisonniers avant même qu’ils soient torturés.

M. T. : Malgré le démenti des faits et le consensus des spécialistes, l’idée de l’utilité de la torture s’est répandue dans les esprits. En 2016, selon un sondage réalisé par ACAT [Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, ONG œcuménique de défense des droits de l’homme], 54 % des Français acceptent qu’une personne suspectée d’avoir posé une bombe soit soumise à des décharges électriques, 36 % jugent le recours à la torture légitime en situation exceptionnelle et 45 % pensent qu’elle est efficace pour prévenir des actes de terrorisme et obtenir des informations fiables.

Ces chiffres démontrent la fragilité des sociétés démocratiques à l’égard des valeurs auxquelles nous sommes prêts à renoncer au nom de la sécurité.

Les otages décapités par des djihadistes, ou l’utilisation par leurs idéologues des failles démocratiques pour accélérer le recrutement, sont-ils des conséquences des pratiques utilisées lors de la « lutte contre la terreur » ?

M. T. : En octobre 2001, Ben Laden déclarait : « La liberté et les droits de l’homme en Amérique sont condamnés. Le gouvernement américain mènera le peuple américain – et l’Occident en général – dans un enfer insupportable et une vie étouffante. » Son objectif affiché n’est pas tant les 2 973 morts du 11-Septembre, mais de plonger les démocraties dans la voie du renoncement à leurs principes.

Avec succès, ainsi qu’en attestent les mots du président Obama au soir de l’exécution du chef d’Al-Qaida, le 2 mai 2011 : « Justice est faite. » Personne ne s’en est ému, pourtant cette exécution n’était pas une affaire de justice, mais de vengeance obéissant à loi du talion. Les démocraties sont entrées dans cette « zone grise » que les groupes terroristes ont su observer et utiliser à leurs fins, et le droit a perdu chez nous sa dimension structurante. C’est d’autant plus grave que l’on a constaté à quel point la morale est fragile.

Obama a fait campagne pour fermer Guantanamo, sans résultat. Pourquoi ?

A. E. : Sa fermeture nécessitait l’amendement du National Defense Authorization Act, qui restreint le transfert vers les Etats-Unis et la libération des prisonniers. Or même des démocrates comme Bernie Sanders s’y sont opposés, estimant le texte trop flou sur le sort des détenus. Aujourd’hui, il reste 40 prisonniers, encadrés par 1 500 soldats américains.

Obama n’a pas tenu sa promesse et a décidé qu’aucun haut responsable, militaire ou politique, ne serait poursuivi et jugé pour les faits du passé. Le procès de Khaled Cheikh Mohammed, cerveau présumé du 11-Septembre, arrêté en 2003 et à l’isolement à Guantanamo depuis 2006, doit se tenir en janvier 2021. Mais un juge doit décider si son témoignage est recevable après les tortures qu’il a subies. Les Etats-Unis se sont peut-être ainsi privés de la possibilité de tourner la page, au moins juridique, de cette tragédie.

M. T. : Barack Obama s’est présenté comme une figure morale qui mettrait fin aux pratiques honteuses de l’administration Bush. Il n’a fait que changer de stratégie, en remplaçant la torture par les drones, multipliant par cinq les exécutions extrajudiciaires. Une ligne suivie par Donald Trump.

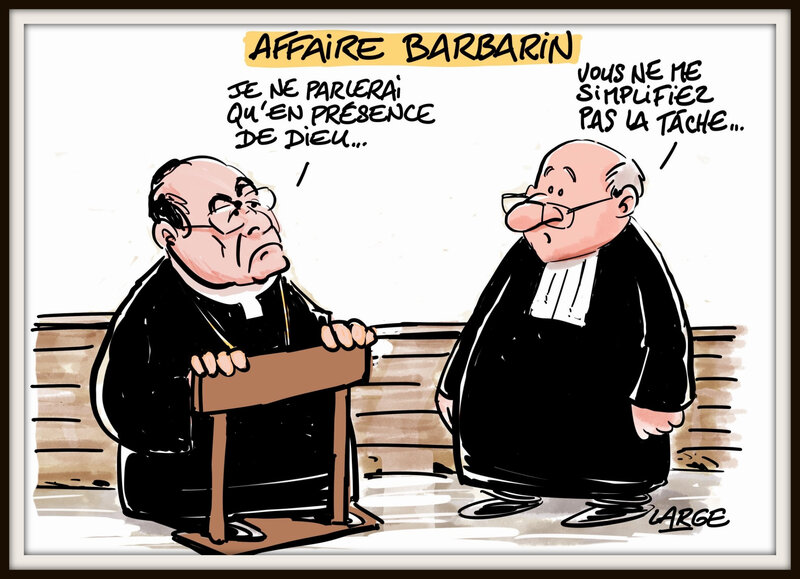

La France tergiverse sur le rapatriement des djihadistes français. Certains seraient justiciables en Irak. Quelle justice pour les proches des victimes ?

M. T. : Sur le plan des principes, on ne saurait accepter que des ressortissants français soient soumis à la torture, à des conditions de détention effroyables, jugés dans des procès expéditifs et condamnés à mort en Irak. Sur le plan juridique, le code pénal comme la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaissent la compétence des tribunaux français en matière d’acte terroriste commis par un Français à l’étranger. Pourtant, il y a une énorme résistance dans notre pays à l’idée que des djihadistes français doivent bénéficier des conditions d’un procès équitable. C’est pourtant là un droit absolu, une obligation propre à l’Etat de droit, qui s’exerce envers toute personne, quelle que soit la gravité des crimes dont elle est accusée.

Dès lors que les démocraties sont entrées dans une logique de guerre asymétrique contre un ennemi invisible prêt à tout pour les détruire, la question n’est hélas plus de traduire devant un juge ces combattants fanatisés, mais de les exterminer. Telle politique ne laisse aucune place aux victimes, qui n’ont plus qu’à faire leur deuil en silence. Le travail de justice qui, dans un procès, rétablit l’humanité du criminel, libère la victime de l’appel à la vengeance et introduit la raison dans la barbarie doit être fait.

Le terrorisme est un miroir dans lequel la société est appelée à prendre conscience des valeurs sur lesquelles elle est édifiée et auxquelles nous tenons. D’autres épreuves nous attendent. Demain ce sera la catastrophe climatique et les crises migratoires, et personne ne sait comment les démocraties réagiront.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)