'VESNA' DE ANDREY GAVRILENKO {NSFW / EDITORIAL EXCLUSIF}

Le photographe Andrey Gavrilenko et le mannequin Ekaterina ont récemment collaboré sur un tournage créatif intitulé 'Vesna' pour NAKID qui assurera définitivement votre dimanche.

https://www.instagram.com/gavrilenko_photo/

https://www.instagram.com/iamkatarinavesna/

« Roux ! De Jean-Jacques Henner à Sonia Rykiel »

Seuls 2% de la population mondiale sont roux. Entre attractions et répulsions, Les roux fascinent et obsèdent. Ils sont à l’honneur lors de l’exposition « Roux ! De Jean-Jacques Henner à Sonia Rykiel ». Ici les créateurs s’amusent autour de la chevelure rousse de Sonia Rykiel. #roux #henner #exporoux #soniarykiel #margiela #castelbaljac #parismode #red #poildecarotte #rousses #lerouxetlart #fantasme #flamboyante #obsession #spirou #fifibrindacier #femmefatale #expositionparis

Face à la pédocriminalité, le Vatican veut briser « le silence »

Par Cécile Chambraud

Le pape a convoqué les évêques à Rome, du 21 au 24 février, pour tenter de répondre à la crise des agressions sur mineurs. Les victimes, elles, ont le plus grand mal à se faire entendre.

Venus des cinq continents, les dirigeants de l’Eglise catholique vont s’immerger pendant quatre jours, du 21 au 24 février, à Rome, dans une séance sans précédent d’introspection sur la dissimulation, par la hiérarchie qu’ils représentent, de la pédocriminalité dans les rangs du clergé. Et, bien sûr, sur les moyens de l’éradiquer.

Cent quatorze présidents de conférence épiscopale, vingt-deux supérieurs d’ordres religieux, quatorze chefs des Eglises orientales catholiques, des membres de la Curie romaine : au total, quelque 190 personnes participeront aux trois jours de travaux, à une liturgie pénitentielle et à une messe finale.

Cette réunion se veut la démonstration que l’Eglise a pris la mesure de la crise et qu’elle est déterminée à agir en profondeur, et en tous lieux, contre ce fléau qui a totalement dominé sa feuille de route et celle du pape François depuis quatorze mois. C’est-à-dire depuis qu’au Chili, en janvier 2018, le pontife argentin a montré que, au fond, au-delà des slogans, il n’avait pas lui-même admis la dimension structurelle du silence et de la dissimulation de ces faits dans son Eglise et la difficulté pour les victimes de faire reconnaître l’offense subie.

Avant son ouverture, les organisateurs de la rencontre ont insisté sur l’idée que le Saint-Siège ne partait pas de zéro dans la lutte contre les abus sexuels sur mineurs. Le site officiel Vatican News a publié un long article retraçant les décisions prises dans l’Eglise « depuis plus de trente ans ». « La réunion ne représente certainement pas le premier pas du Saint-Siège, ni des conférences épiscopales dans cette direction », affirme le site Internet du Vatican. Un dossier de presse retrace la chronologie des initiatives prises en ce sens dans différents pays et à Rome. Elle commence en 1984.

Témoignages vidéo et in vivo

Pourtant, la préparation et le déroulé du sommet sont d’abord bien destinés à s’assurer que tous les participants se sentent concernés et agissent, signe que c’est encore loin d’être toujours le cas, près de vingt ans après que le scandale des prêtres pédophiles mutés par le diocèse de Boston eut mis à jour les mécanismes de camouflage par la hiérarchie.

« IL FAUT CASSER TOUT CODE DE SILENCE, TOUTE COMPLICITÉ »

Les présidents des conférences épiscopales ont été priés de rencontrer personnellement des victimes de prêtres pédocriminels avant de rejoindre Rome. Ils ont aussi dû remplir un questionnaire qui interroge la disparité des situations. Il leur était ainsi demandé de décrire les plus grands facteurs de risques d’agressions sur mineurs dans leurs « pays et cultures », les facteurs qui, chez eux, « contribuent au manque de réponse adéquate de l’Eglise » et les mesures préventives en place les plus efficaces dans leur pays ou leur culture.

Avant même que le pape François ne prenne la parole lors de la première séance, jeudi matin, ils entendront des témoignages de victimes enregistrés sur vidéo. D’autres témoignages leur seront apportés in vivo à la fin de chaque journée.

Trois thèmes ont été retenus : faire prendre conscience aux évêques de leur responsabilité pastorale et juridique envers les fidèles ; rappeler qu’ils doivent rendre des comptes en la matière ; enfin, insister sur la nécessaire transparence, y compris envers les autorités judiciaires. « Il faut casser tout code de silence, toute complicité », a insisté l’archevêque maltais Charles Scicluna, auteur respecté d’enquêtes sur plusieurs scandales et l’un des organisateurs de la rencontre, lors d’une conférence de presse, lundi 18 février.

« Mon espoir est que les gens voient cette [conférence] comme un tournant », a déclaré pour sa part le cardinal Blase Cupich, archevêque de Chicago, également organisateur. C’est bien tout l’enjeu de ce rendez-vous, annoncé en septembre 2018, après un été au cours duquel avaient été révélées des décennies d’abus sexuels en Pennsylvanie et en Allemagne.

Ce ne sera le cas que si des changements s’ensuivent. Hans Zollner, le président du centre de protection des mineurs de l’Université pontificale grégorienne, également dans le comité d’organisation, a évoqué, lundi, la création sur chaque continent d’une task force pour aider les conférences épiscopales à mettre sur pied une politique solide de lutte contre les agressions sexuelles. Une moitié d’entre elles ne l’ont toujours pas fait. Mgr Scicluna a parlé de procédure de suivi et d’audits.

« Il y a beaucoup de déni du réel »

Les nombreuses associations de victimes qui ont, elles aussi, convergé à Rome, pourraient remettre sur le tapis la question de la création d’un tribunal spécial pour juger les évêques défaillants, annoncée par le pape et finalement abandonnée.

Quoi qu’il en soit, des paroles ne suffiront pas. Car si l’on peut considérer que, ces dernières années, des progrès ont été faits dans certains pays ébranlés par de grands scandales, c’est loin d’être le cas partout. Ailleurs, le silence demeure.

EN AFRIQUE ET EN ASIE, DE NOMBREUX ÉVÊQUES NE SE CACHENT PAS DE CONSIDÉRER LA PÉDOPHILIE COMME UN MAL ESSENTIELLEMENT OCCIDENTAL

Dans bon nombre de pays, notamment d’Afrique et d’Asie, les victimes de violences sexuelles ont le plus grand mal à se faire entendre et elles trouvent peu d’appui dans la hiérarchie. De nombreux évêques ne se cachent pas de considérer la pédophilie comme un mal essentiellement occidental.

« Il y a beaucoup de déni du réel dans les églises diocésaines », résume Stéphane Joulain, père blanc, psychologue et spécialiste de l’accompagnement de prêtres pédophiles, qui se rend plusieurs fois par an en Afrique pour délivrer des formations, notamment à des séminaristes. Selon lui, le « mythe selon lequel ce sont les Blancs qui ont apporté cela » dissimule des abus, notamment sur des jeunes filles mineures.

« Prise de conscience »

Il note cependant un début de prise de conscience. Certains pays ont entrepris de mettre sur pied des protocoles, des formations sont envisagées, des lieux de soin se préparent à ouvrir.

« Mais c’est encore très peu le cas dans les pays francophones », observe-t-il. « Les jeunes me disent de moins en moins : ça n’arrive pas chez nous. Il y a une prise de conscience que l’on ne peut plus continuer comme avant et que la solution ne peut être que collective », ajoute le père Joulain. Il est d’autant plus dommage, ajoute-t-il, qu’aucun ecclésiastique africain ne figure dans le comité de préparation du sommet.

Dans un entretien à la revue jésuite America magazine, en novembre 2018, Mgr Scicluna expliquait la convocation de cette rencontre par le fait que François avait « pris conscience » que la question des violences sexuelles sur mineurs est « un problème global » et non une affaire de « géographie ou de culture » et que l’Eglise devait lui opposer « un front uni » avec des responsables « sur la même longueur d’onde ». « Ce doit être la priorité de l’Eglise », avait-il ajouté. La protection des mineurs « ne peut être abstraite, elle doit être vécue dans chaque paroisse, chaque école, chaque diocèse, sinon elle ne s’applique pas. »

Critique - Don McCullin, 50 ans dans le noir du monde

Par Alain Frachon, Londres, envoyé spécial, Michel Guerrin, Londres, envoyé spécial - Le Monde

A Londres, la Tate Britain consacre une rétrospective au photographe de guerre britannique, obsédé par les tragédies contemporaines.

Au début de l’ample rétrospective que la Tate Britain consacre au photographe britannique Don McCullin, 83 ans, un texte prévient non pas que le parcours contient des images choquantes pour l’œil, mais que toutes les épreuves sont tirées par lui et qu’elles sont en gélatine aux sels d’argent.

Coquetterie ? Non. L’auteur confie au visiteur ce qui lui est crucial. Un : je contrôle toutes les étapes de mon travail et je sculpte la prise de vue en chambre noire. Deux : la photo est un artisanat et je goûte peu la technique numérique qui gomme les contrastes.

Ajoutons que toutes les photos sont en noir et blanc, accrochées sur des murs gris uniformes. Que les cadres de bois noir sont identiques. Que toutes les images sont à peu près de même format, alignées comme dans un défilé militaire. En suivant sobrement la chronologie. Bref, du classique.

Certains diront qu’avec 259 photos au mur, ce qui est énorme, un peu de folie dans l’accrochage n’aurait pas fait de mal. Pas la peine avec McCullin. La folie est concentrée dans les images. Se déploie sur les murs de la Tate Britain un concentré de douleur, de larmes, de sang. Le contraste était violent, le jour de l’ouverture, le 4 février, entre les photos qui hurlent et la foule de spectateurs qui les contemple dans un silence recueilli.

Elevé au rang de lord par le prince Charles

Don McCullin met ses tripes sur les murs de la Tate. Il a été le témoin des grands événements de la deuxième moitié du XXe siècle. Il est le plus important photographe de presse de cette époque, un chroniqueur du temps présent devenu patrimoine vivant, adulé chez lui – il a été élevé au rang de lord par le prince Charles – et à l’étranger.

Il photographie les gangs de Londres à l’aube des années 1960, l’érection du mur de Berlin en 1962, Chypre à feu et à sang en 1964, la guerre du Vienam dix fois, le Cambodge, la famine au Biafra, les guerres de religion en Irlande du Nord ou au Liban… Mais il a aussi saisi comme personne les laissés-pour-compte et les fractures du Royaume-Uni et de la désindustrialisation. C’est bien simple, à la Tate, on ne croise qu’une image montrant les « riches » Anglais – deux couples endimanchés aux courses de chevaux à Ascot, en 2006.

Les guerres lointaines et les misères de la société britannique McCullin les a photographiées à deux ou trois mètres, pas plus. Et l’on se demande comment, à la différence de nombre de ses confrères, il est encore vivant.

Ses images étaient publiées en majesté dans le magazine du Sunday Times, que des millions de Britanniques feuilletaient le week-end au breakfast – le choc avec les œufs brouillés ! Les découvrir au musée, qui plus est dans ce temple de l’art britannique, ne va pas de soi. Pas tant pour une quelconque question morale, du genre « la guerre a-t-elle vraiment sa place au musée » ? Mais parce qu’une photo faite pour le journal, dopée par les titres, textes et légendes, légitimée par le lecteur qui la voit dans le tempo de l’événement, ne « tient » pas forcément sur le mur, bien des années plus tard, quand elle se retrouve isolée, décontextualisée. L’exercice est périlleux : c’est du reste la première fois que la Tate Britain s’offre à un photoreporter vivant.

Un style entre « obscurité et terreur »

Pari réussi. McCullin est bien un des rares photoreporters à maîtriser le passage de la presse au musée. Car l’exercice n’a pour lui rien d’inédit. Dès 1980, à une époque où franchir le pas est inimaginable – pour les photographes comme pour les gens de l’art –, McCullin est exposé au prestigieux Victoria and Albert Museum de Londres, avec en prime la publication du livre Hearts of Darkness (Random House, non traduit), dont l’introduction est signée John le Carré.

McCullin est à son aise à la Tate pour plein de raisons qui sautent aux yeux. D’abord, il sait ce qu’il veut et où il va. Cette exposition, il l’a contrôlée. Il a choisi chaque photo. Nous l’avons rencontré le soir du vernissage. Il a poussé la cohérence jusqu’à s’habiller tout en gris noir, le col boutonné, d’une élégance folle, bien dans le ton de son travail.

McCullin a du style, ses images en ont aussi, qui fait qu’on les distingue de tous les documents impersonnels publiés dans la presse. Un style entre « obscurité et terreur », dit-il. Des photos très noires, tragiques, d’une grande charge graphique, que ce soit au Vietnam ou au Royaume-Uni. Des photos qui sont tour à tour des instantanés mouvementés pris sur le vif et des portraits.

Oui, des portraits. Il a ce talent rare de savoir arrêter l’action, de s’imposer à l’événement et de saisir des visages qui ont du sens – un combattant américain sonné au Vietnam, sa victime au visage ensanglanté, un chômeur dans le nord de l’Angleterre, un couple qui marche dans la rue, un marginal à Londres… « J’ai invité le portrait dans le format de l’information », confie McCullin. Tout est dit. Cette marque vient de loin, puisque sa première photo publiée, alors qu’il a 23 ans, montre un gang de jeunes loubards des rues de Londres, les Guvnors : ses sept modèles posent en tenue du dimanche, au premier étage d’un immeuble en ruines.

« Sas de récupération »

Un style donc, mais aussi un parcours d’une cohérence extrême. Là encore, l’exposition est exemplaire, qui s’étend sur dix grandes salles, chacune consacrée à une période dans l’œuvre de McCullin. Tout est là, condensé. Pas une image importante ne manque. On voit un photographe se transformer, en quête de nouveaux sujets mais sans changer de style.

Les premières salles sont consacrées au reporter. Puis, le visiteur emprunte une sorte de « sas de récupération » : il faut s’asseoir pour découvrir une projection de ses publications dans la presse – couvertures et doubles pages de magazine. C’est la partie à la fois essentielle mais un peu bâclée de l’exposition. Car ces publications sont juste projetées au mur, sans classement apparent, sans explications ni légendes. Dommage.

Ensuite, vous découvrez le deuxième McCullin. Tutoyant les 50 ans, il prend ses distances avec l’actualité chaude, opte pour un appareil plus lourd, un objectif plus précis. Il devient paysagiste. Son paysage, c’est celui qui s’étend devant sa ferme du Sommerset, où il est installé depuis des années. Et puis le paysage plus lointain, celui du mur d’Hadrien, qui marquait la frontière entre Angleterre et Ecosse. Enfin, le paysage des vestiges de l’Empire romain, dans le Bassin méditerranéen – par exemple, ceux de Palmyre, en Syrie, martyrisés par l’organisation Etat islamique. Les images sont vides, mais les ciels noirs, les haies comme des tranchées, les crevasses comme des trous d’obus, les ruines encore debout, certes, mais cassées comme des gueules de combattants ; ce sont, écrit John le Carré, « des images de guerre prises en temps de paix ».

La Tate Britain nous promène dans un parcours exceptionnel de plus d’un demi-siècle, pas à pas, avec un homme, un artiste, qui change sans changer de regard sur le monde, qui ne transige pas avec la violence mais est toujours en empathie avec les perdants de l’histoire. McCullin est un moraliste. Quand nous l’avons croisé à la Tate, il avait l’œil bien vivant, pétillant d’énergie. Il semblait dire : « J’ai fait tout ça, c’est bien, mais je n’en ai pas fini. » Il n’en aura jamais fini.

« Don McCullin », Tate Britain, Millbank, Londres. Tous les jours, de 10 heures à 18 heures. Jusqu’au 6 mai. Catalogue, textes de Simon Baker et Shoair Mavlian, éd. Tate, 240 p., 170 photos, 25 £.

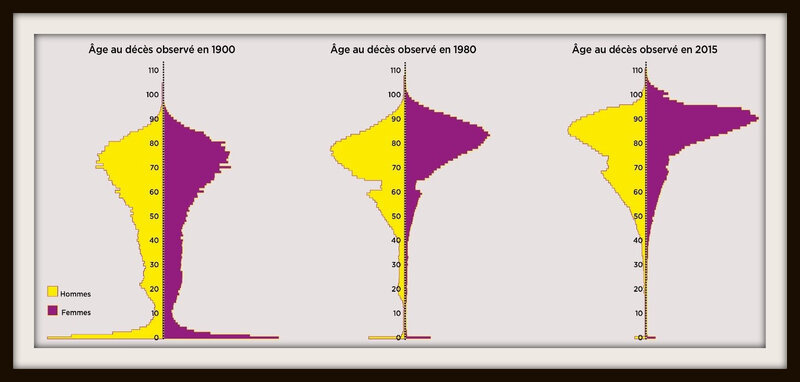

Enquête : Pourquoi l’espérance de vie des Français plafonne

Par Nathaniel Herzberg

Depuis quatre ans, le compteur est bloqué : 79,4 ans pour les hommes, 85,3 pour les femmes en 2018. Après un gain de trente ans au XXe siècle, ce coup d’arrêt surprend. Environnement, alimentation, niveau de vie : la dégradation de ces facteurs pourrait-elle expliquer ce retournement ?

C’est un rendez-vous rituel. Chaque année, au milieu du mois de janvier, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) rend public son bilan démographique de la France. Tout ce que l’Hexagone compte de spécialistes se jette sur ces quelques pages afin de traquer l’état de la population nationale. Avec toujours la même passion : la natalité. Champion d’Europe de la discipline depuis maintenant de nombreuses années, le pays des allocations familiales et de la maternelle pour tous scrute le moindre soubresaut en la matière.

Mardi 15 janvier, c’est donc avec une certaine inquiétude que les observateurs ont rendu compte de la quatrième année de baisse consécutive de l’indicateur. 758 000 nouveaux bébés sur l’année, 12 000 de moins qu’en 2017, 60 000 de moins qu’en 2014… Du sérieux, assurément. Tout juste pouvait-on se consoler de rester le pays le plus fécond de l’Union européenne.

A la fin dudit bilan, une série d’autres chiffres a laissé les commentateurs de marbre. Et pourtant… Depuis quatre ans, l’espérance de vie des Français a cessé de croître. Cet indicateur, sans doute un des plus symboliques de l’état de santé d’un pays et des progrès qu’il enregistre, plafonne. Pour être tout à fait précis, l’espérance de vie à la naissance des hommes, qui atteignait 79,2 ans en 2014, a enregistré une minuscule progression de deux mois pour s’arrêter à 79,4 ans en 2018. Quant à celle des femmes, traditionnellement supérieure, elle est passée, dans le même temps, de 85,4 ans à 85,3 ans.

Pour mesurer le sens de ces chiffres, deux petits détours s’imposent. Le premier pour définir de quoi l’on parle. L’espérance de vie ne consiste pas à imaginer ce que chacun de nous va vivre dans le futur. Bien malin qui pourrait prédire les progrès médicaux et sociaux, ou inversement les catastrophes sanitaires ou environnementales, pour ne pas parler des crises économiques et des guerres que nous pourrions subir. L’indicateur exprime la durée de vie moyenne d’une génération soumise aux conditions de mortalité de l’année considérée. C’est donc bien du présent et du passé et non de l’avenir que ce marqueur témoigne.

Triomphe un peu rapide

Une fois le terme posé, un coup d’œil dans le rétroviseur donne une idée de l’ampleur de l’événement actuel. Au XXe siècle, l’espérance de vie des Français a en effet gagné trente ans, passant de 45 à 74 ans pour les hommes et de 49 à 82 ans pour les femmes. L’origine de cette croissance exceptionnelle est connue : une amélioration globale de l’état sanitaire du pays, des réformes sociales réduisant la pénibilité du travail, mais aussi, et surtout, une succession de progrès médicaux majeurs.

Les médecins ont ainsi vaincu la mortalité infantile, passée, en un siècle, de 150 décès avant un an pour 1 000 naissances à moins de quatre. Au milieu du siècle, les maladies infectieuses ont vu, à leur tour, leur impact sensiblement diminuer. Le risque de mourir dans la fleur de l’âge s’est effondré. Enfin, à partir des années 1970, la révolution cardio-vasculaire a prolongé la vie des seniors.

Autant de bouleversements successifs qui ont contribué à donner à la courbe de l’espérance de vie à la naissance une croissance d’une impressionnante régularité. Ce rythme s’est pratiquement poursuivi jusqu’en 2010. Les légers fléchissements n’empêchaient pas les démographes de se féliciter, avec Jean-Marie Robine, directeur de recherche à l’Inserm, des « trois mois d’espérance de vie gagnés chaque année, une progression considérable ».

En 2015, une première alerte était intervenue avec une baisse notable de trois mois de l’espérance de vie. Mais les deux coupables ont vite été identifiés : une grippe hivernale meurtrière et un violent épisode caniculaire pendant l’été. L’année suivante, l’Insee pouvait de nouveau se réjouir : « L’espérance de vie est repartie à la hausse. » Un triomphe un peu rapide. En réalité, les chiffres de 2016 retrouvaient leur niveau de 2014, alors qu’une hausse sur deux ans aurait dû les conduire au-delà.

Des experts perplexes

Et deux ans plus tard, force est de constater que ladite progression s’est arrêtée. « Un palier sur un an ou deux ans, ça arrive, souligne Aline Désesquelles, responsable de l’unité mortalité-santé-épidémiologie à l’Institut national d’études démographiques (INED). On avait connu ça avec la canicule de 2003, mais dès l’année suivante, on avait retrouvé et même dépassé les niveaux prévus. Une telle répétition, c’est nouveau. » « Jusqu’ici, je pensais que les progrès médicaux étaient bloqués par des éléments conjoncturels, mais là, ça commence à faire beaucoup », abonde sa collègue de l’INED France Meslé.

Personne n’avait anticipé cette inflexion. Pour être tout à fait juste, l’Insee, dans ses dernières projections révisées en septembre 2018, envisageait le chiffre de 79,4 ans d’espérance de vie masculine cette même année comme l’hypothèse la plus basse de ses trois scénarios. Pour les femmes, en revanche, l’institut prévoyait au pire un gain d’un mois par rapport à 2014. On sait ce qui est advenu : un mois, mais de perte.

Alors que se passe-t-il ? Tous les experts français admettent leur perplexité et rappellent que le phénomène est mondial. « Il a été observé aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Australie, en Allemagne et dans plusieurs autres pays développés », souligne l’épidémiologiste américain Jay Olshansky, de l’université de l’Illinois à Chicago.

Aux Etats-Unis, où l’espérance de vie présentait déjà plusieurs années de retard sur les autres pays occidentaux, l’indicateur vient d’enchaîner trois années successives de baisse, du jamais-vu depuis la première guerre mondiale. Avec deux causes principales identifiées : l’obésité galopante et la crise des opioïdes qui ravagent le pays. « Sauf que ces fléaux ne nous ont pas atteints dans les mêmes proportions, reprend Aline Désesquelles. Heureusement, du reste. Mais ça rend le constat d’autant plus mystérieux. »

Première explication possible : la grippe. On se souvient qu’en 2015 le virus avait lourdement frappé les plus de 65 ans. Santé publique France a évalué à 16 500 le nombre de morts au cours de ce rude hiver. Si l’année suivante offrit un relatif répit, la maladie frappa à nouveau la France pendant la saison 2016-2017, avec 14 400 décès attribués à l’épidémie. Et encore 13 000 l’hiver suivant. En cause, un vaccin pas toujours capable de suivre les mutations du virus, des personnes trop âgées pour pouvoir développer les défenses immunitaires nécessaires et une sous-vaccination chronique des personnels des maisons de retraite, favorisant la circulation de l’infection.

Quoi qu’il en soit, si le nombre de victimes reste haut, il n’augmente pas et diminue même légèrement. Compte tenu du progrès médical, par exemple dans la lutte contre le cancer, l’espérance de vie devrait donc augmenter.

Ralentissement féminin

Sauf que ledit progrès se heurte aux comportements des individus. Et en la matière, nul hasard si les femmes apparaissent les plus lourdement frappées par la fin des années grasses. Longtemps, elles ont présenté une santé insolente, avec jusqu’à huit années de vie supplémentaires. Moins stressées, moins violentes, moins fumeuses et moins alcooliques, elles rendaient plus souvent visite à leur médecin et pouvaient compter sur un métabolisme plus favorable.

Le 4 février, une étude de l’université Washington de Saint-Louis (Etats-Unis), publiée dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences américaine, constatait encore qu’à âge équivalent, le cerveau des femmes semblait de trois ans plus jeune que celui des hommes. Mais les temps changent. Les femmes travaillent plus, occupent des emplois de plus en plus proches de ceux des hommes, sans compter les tâches domestiques qui augmentent leur stress. Si elles continuent à consommer moins d’alcool, elles ont sensiblement réduit leur « retard » dans l’usage du tabac. Le cancer du poumon, autrefois pathologie masculine, progresse sévèrement chez elles. Tout comme les cancers du foie et du pancréas.

Pour expliquer ce ralentissement féminin, Jean-Michel Hourriez, expert associé aux progressions démographiques de l’Insee, et par ailleurs secrétaire général adjoint du Conseil d’orientation des retraites, invite à changer de perspective. « L’espérance de vie reflète ce qu’une génération a vécu, explique-t-il. Conditions et niveau de vie, accès aux soins, travail, mœurs… Si elle est en moins bonne santé aujourd’hui qu’hier, cela pèsera sur la mortalité future et donc sur l’espérance de vie. »

C’est avec ce raisonnement que, dès 2005, l’Américain Jay Olshansky a annoncé la baisse future de l’indicateur aux Etats-Unis. Accès aux soins, inégalités sociales, obésité : les Américains allaient plus mal que leurs aînés. A ceux qui contestaient ses prévisions et raffinaient leurs projections, il répondait que, pour détecter un obstacle sur la route, il ne servait à rien de régler les rétroviseurs.

Or les femmes françaises semblent confrontées à une telle situation. Entre 2004 et 2015, elles ont ainsi été interrogées sur leur état de santé. En 2004, leur sentiment de « limitation d’activité » augmentait à mesure qu’elles avançaient en âge, 55-59 ans, 60-64 ans, 65-69 ans, a constaté l’INED. Onze ans plus tard, les trois catégories affichaient un même niveau d’autonomie. « Les plus jeunes ne vont pas mieux que les plus âgées, ce qui semble témoigner d’un arrêt du progrès médical », résume Jean-Michel Hourriez.

Effets de générations

A moins que l’origine ne soit sociale. « En matière de niveau de vie, on a connu une progression jusqu’aux générations nées en 1940, poursuit le statisticien. Puis un plateau jusqu’aux années 1960. Ensuite, c’est reparti à la hausse. » Ces chiffres se retrouvent dans les données de mortalité, qui, à chaque âge, marquent un plateau autour de ces mêmes générations. Or ceux qui sont nés en 1940 atteignent 79 ans aujourd’hui, un âge où l’on commence à mourir en masse. Ces effets de générations sont théoriquement pris en compte par l’Insee dans ses prévisions. Mais difficile d’en apprécier le poids réel.

Une étude rendue publique en février 2018 par cet institut plaide encore en ce sens. Pour la première fois, l’Insee a ventilé l’espérance de vie, non plus suivant les catégories socioprofessionnelles, mais en fonction du niveau de vie. L’espérance de vie des 5 % d’hommes les plus aisés culminait à 84,4 ans ; celle des 5 % les plus pauvres (470 euros de niveau de vie, soit le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation) plafonnait à 71,7 ans. Un écart de treize ans (huit ans chez les femmes), d’autant plus marqué que l’on descend dans l’échelle des revenus. « Aux alentours de 1 000 euros par mois, 100 euros supplémentaires sont associés à 0,9 an d’espérance de vie en plus chez les hommes, 0,7 an chez les femmes », indique ainsi l’étude.

« Raisons bassement sociales »

Si l’on ajoute, toujours selon l’Insee, qu’entre 2008 et 2016 le revenu disponible a diminué en moyenne de 1,2 %, il est tentant de conclure, avec l’épidémiologiste américain Philip Landrigan, du Boston College, que « la montée des inégalités est la première cause de cette stagnation de l’espérance de vie ». « Même dans un pays comme la France, avec son accès universel aux soins, l’augmentation du nombre de pauvres va tirer l’espérance de vie vers le bas, ajoute-t-il. D’autant que ce sont aussi eux qui subissent le plus lourdement les effets de la pollution de l’air », responsable, selon Santé publique France, de 48 000 décès prématurés chaque année. Eux encore qui ingèrent la plus grande quantité d’aliments ultratransformés, dont la consommation ne cesse d’augmenter. Or un pan d’une étude de la cohorte NutriNet-Santé vient d’établir une corrélation entre ce mode d’alimentation et une hausse de la mortalité.

Directeur du CepiDC, le centre de l’Inserm qui produit les statistiques sur les causes de décès, Grégoire Rey le laisse lui aussi entendre. « Les Etats-Unis, champions du big data et de la quête de la vie éternelle, ont vu leur espérance de vie chuter pour des raisons bassement sociales. En France, il est encore trop tôt pour le dire mais ça ne me semble pas absurde de l’imaginer. Et l’enjeu n’est pas mince. Car l’espérance de vie, c’est un des indicateurs les moins discutés de nos sociétés modernes, contrairement au PIB ou au taux de chômage. Si ça flanche, il n’y a plus grand-chose à défendre. »

Evitons toutefois l’autoflagellation. Pour cela, rien de tel qu’interroger des observateurs étrangers. Chercheur à l’Institut Max-Planck, en Allemagne, Domantas Jasilionis rappelle que « la France reste un des leaders mondiaux de l’espérance de vie, largement devant la plupart des autres pays développés. Enfants, adultes, seniors : vous faites mieux que l’Allemagne à tous les âges. Mais passé 80 ou 90 ans, il faut une nouvelle révolution médicale pour continuer à progresser massivement. » Vaincre Alzheimer ou éliminer le cancer ? « On peut se focaliser sur les causes immédiates de la mort, celles que l’on voit sur les certificats de décès, soupire Jay Olshansky. Mais la cause de fond est ailleurs. En vérité, le corps humain n’a pas été dessiné pour vivre si longtemps. » Et si l’homme approchait simplement de ses limites ?

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)