Pink Flamingo (model Christina) from Kristina on Vimeo.

Pink Flamingo (model Christina) from Kristina on Vimeo.

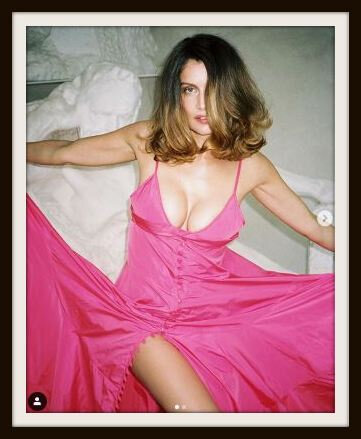

Laetitia Casta torride dans une robe rose très échancrée

Des photos très sensuelles de Laetitia Casta dans une tenue signée Jacquemus ont été dévoilées par le styliste lui-même.

Véritable icône de mode, Lætitia Casta a été la muse de Jean-Paul Gaultier qui fut le premier couturier à la faire défiler. Au fil des années, de mannequin elle est aussi devenue comédienne en jouant dans les plus grands films du septième art.

Malgré sa carrière au cinéma, l'épouse de l'acteur Louis Garrel a continué de cultiver son amour pour la mode en restant proche de ce milieu. Récemment, elle a été approchée par le styliste français Simon Porte Jacquemus, plus connu sous le nom de "Jacquemus".

Des photos très sensuelles

Sur son compte officiel Instagram, Jacquemus a publié des clichés de Laetitia Casta vêtue de l'une de ses créations. Il s'agissait d'une longue robe nuisette rose avec une fine boutonnière tout au long du vêtement. Photographiée au milieu d'œuvres d'art, elle prend la pose assise sur une sculpture.

Très sensuelle avec un décolleté XXL sur la première photo, elle pose sur la seconde la jambe allongée sur le sol. Dans sa robe fendue sur le côté, elle dévoile l'une de ses superbes jambes portant un mi-bas en transparence noir accessoirisé d'une chaine de cheville en argent. À ses pieds elle porte une paire d'escarpins "salomé" à bout pointus.

Côté mise en beauté, elle affiche depuis quelque temps une coiffure très tendance. Il s'agit d'un carré long ondulé avec un balayage blond sur les longueurs. Des nuances qui subliment son teint porcelaine.

Une popularité sans faille

Avec trois publications à la suite, la comédienne comptabilise plus de 72 000 mentions "j'aime". Dans les commentaires, les 1,5 millions d'abonnés de Jacquemus ont complimenté la star en masse avec de nombreux émojis flammes et cœurs mais aussi de tendres messages :

"Laetitia est absolument magnifique !", "C'est une éternelle icône... Tu es un génie", "Ce regard de Dalida" ou encore "Laetitia égérie Jacquemus, c’est clair !" pouvait-on lire dans les commentaires.

Mais ce ne sont pas les seuls ! En légende, le styliste a lui aussi déclaré son amour "depuis toujours" à sa nouvelle muse.

Peu importe les années ou les générations, Laetitia Casta met tout le monde d'accord grâce à sa beauté légendaire !

Portrait « J’étais cet objet qui voulait bien l’être » : Jane Birkin, de 1969 à #metoo

Par Judith Perrignon

Cinquante ans avant #metoo, une jeune Anglaise sexy chantait « 69 année érotique », en duo avec Serge Gainsbourg. La libération sexuelle avait trouvé un hymne et une égérie. Aujourd’hui, à 73 ans, l’artiste dresse un bilan doux-amer de ces années.

Rappel rapide des faits par l’intéressée. Elle débarque à Paris juste après Mai 1968 pour tourner le film Slogan avec Serge Gainsbourg. Leur rencontre devient liaison. Il l’emmène dans sa chambre chez ses parents, avenue Bugeaud, à Paris, lui fait écouter la chanson Je t’aime… moi non plus, enregistrée avec Bardot, amante de quelques mois dont les photos tapissent les murs. Il lui explique que Bardot est mariée, refuse que cette chanson sorte, pour finalement lui proposer de la reprendre. Birkin dit oui.

Ils enregistrent dans un studio à Londres. « Je vais je vais et je viens/entre tes reins/je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. » Elle chante et répond une octave au-dessus de la plus belle femme au monde. « Non ! maintenant viens ! » Elle gémit aussi. C’est un siècle après le Sonnet du trou du cul, d’Arthur Rimbaud, mais suffisant pour que le responsable du label Phonogram leur dise : « Je veux bien aller en prison pour un 33-tours, mais pas pour un 45-tours ! »

Gainsbourg écrit 69 année érotique dans la nuit, puis d’autres chansons dans la foulée. Dix titres pour un album sous cellophane, interdit aux moins de 18 ans, avec uniquement le visage de Jane Birkin sur la pochette. « C’est Serge qui a voulu que je sois seule. Il voulait que j’aie du succès en France. » C’est plus que le succès. Elle devient le corps androgyne, les grands yeux clairs, les lèvres en cœur, autant dire l’incarnation de la libération sexuelle qui semble tout entière contenue dans cet album dont les radios du monde entier ne savent alors pas quoi faire.

C’était il y a longtemps. L’année érotique a 50 ans. Fêter ça avec Jane Birkin, qui en a 73, c’est se faire cueillir par un sourire et un soupir sympathique. « Je ne peux pas parler de mon époque. Les autres filles étaient bien plus libres que moi. Ça n’existait pas d’être plus impressionnée que moi par un homme. J’étais ravie d’être l’objet de désir de Serge, la personne qui l’inspirait. Ravie de faire des photos à poil. D’être dans Playboy, alors que je n’étais pas du tout leur type. J’étais cet objet qui voulait bien l’être. C’est vrai, je ne sais pas ce que ça donnerait aujourd’hui. » Qu’est-ce qu’aujourd’hui ? Sinon le constat que l’émancipation féminine est allée beaucoup moins vite que la libération sexuelle. Qu’il y a des agresseurs en smoking sur les tapis rouges de Cannes, comme à toutes les marches de la société. Alors, « #metoo ! » ont lâché en cascade sur les réseaux sociaux les jeunes femmes du monde occidental pour raconter, dénoncer et partager expériences et mauvais souvenirs.

« L’AUTRE JOUR, J’AI DIT À UNE COPINE : “DOMMAGE QU’ON N’AILLE PLUS À ROME, QUAND ON ÉTAIT JEUNES, ÇA NOUS REMONTAIT LE MORAL DE SE FAIRE SIFFLER DANS LA RUE”. »

Une nouvelle vague féministe a pris corps, héritière du mouvement d’émancipation des années 1960, mères et filles d’accord sur l’essentiel, mais les filles reprochant à leurs mères d’avoir encore trop intériorisé l’attente des hommes et les normes dont les femmes sont les victimes. En France, il y eut un bémol, un appel à la liberté d’importuner publié dans Le Monde par certaines doyennes, femmes des hautes sphères, dont Catherine Deneuve et Catherine Millet, qui prévenaient que la victimisation des femmes ne les grandissait jamais et pouvait mener vers une forme de puritanisme, mais glissaient vers le statu quo, en sauvant au passage la réputation de quelques-uns de leurs amis. C’était la génération Birkin, mais sans elle.

Qui se souvient de la main baladeuse à Paris – « ça, c’était lourdingue, j’ai l’impression que cela a beaucoup disparu » –, mais aussi qu’elle ne détestait pas se faire siffler dans la rue. « Ça ne se faisait pas à Londres. Pour moi, ça faisait italien et c’était gai. L’autre jour, j’ai dit à une copine : “Dommage qu’on n’aille plus à Rome, quand on était jeunes, ça nous remontait le moral de se faire siffler dans la rue”. » Birkin n’a rien signé. Rien dit.

Au croisement du désir, du scandale et des poussées libératrices, il y a pourtant Birkin. Phare des sixties. Ou plutôt frêle embarcation. C’était une petite Anglaise venue du pays de l’avortement légal, des Stones, des minijupes à cinq pounds, qui trouvait la France ringarde, avec ses faiseuses d’anges jugées aux assises, sa peine de mort et ces gens qui s’offusquaient de voir sa culotte verte quand elle se baissait dans la rue. C’était surtout un maladif manque d’assurance. Elle voulait qu’on l’aime, se nicha dans le cœur et sous l’aile de Gainsbourg déjà en vogue. Et s’offrit tout entière au scandale qu’il orchestrait.

Le pape, la BBC et sa mère

Il s’était amusé avec France Gall, poupée naïve suçant des sucettes à l’anis ; vint Bardot, l’inaccessible qui chante mais retourne à son mariage. Avec Birkin, corps androgyne en cette époque qui brûle les soutiens-gorge, tout s’amplifie, il ouvre les vannes, il fait de la chanson Je t’aime… moi non plus un film, la voilà serveuse au cheveu court qui tape dans l’œil d’un jeune et beau routier homosexuel, le cinéma de Gainsbourg montre sexe, masturbation et sodomie plus crûment que dans ses chansons, le film frôle le classement X, mais reçoit la bénédiction de François Truffaut.

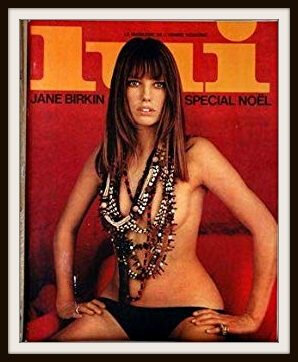

Elle pose encore pour Lui, « le magazine de l’homme moderne », dans une mise en scène de Gainsbourg, reprenant quelques scènes du film. Elle se souvient d’elle nue, en jarretelles, cambrée et menottée au radiateur. Qu’ils choquèrent le pape, la BBC et un peu aussi sa mère, « mais elle savait que c’était pour Serge et elle adorait Serge ».

Ces images ont plus de quarante ans, on voit bien, en les regardant aujourd’hui, où naît le conflit, ce qu’elles contiennent de libératoire et d’inconvenant, mais aussi de soumission à un imaginaire masculin. C’était au futur de décider s’il pencherait vers la liberté, le plaisir et le dégoût des conventions ou s’il engendrerait des Harvey Weinstein… C’était pour elle des instants. Des jeux. Elle l’aimait. Ils s’aimaient.

Dans ces années-là, la poétesse et essayiste Annie Le Brun ramait non sans panache contre le rassemblement des femmes sous une couronne d’épines, elle prenait le contre-pied des ténors du féminisme, Antoinette Fouque, Julia Kristeva ou Élisabeth Badinter, et proclamait que le désir, sa violence, son énergie, les sauverait des structures familiales et traditionnelles que la société prépare pour elles. « Ô mes filles ô mes reines, depuis toujours maquillées à vous-même, n’est-il pas temps que vous vous aventuriez là ou ni vous ni les autres ne vous attendent… » L’a-t-elle faite, ou tout au moins tenté, cette révolution-là, Birkin ?

Elle a publié, en 2018, le premier tome du journal qu’elle tient depuis l’âge de 11 ans. Munkey Diaries (éd. Fayard). Pensées au fil du temps d’une jeune fille traumatisée par la cruauté du pensionnat, en manque de chaleur, de confiance et d’amour, qui fusionnera avec Gainsbourg. Est sorti en librairie, cet automne, le second tome de ce journal, Post-scriptum, addition de ses jours et de ses nuits entre 1982 et 2013. Toujours le manque d’assurance. L’angoisse. La navigation à vue. La quête d’une validation dans le regard masculin. « Dans mon cas, les hommes étaient impressionnants et il y avait de quoi les admirer ! Mais, en relisant l’histoire, je crois que j’ai mélangé à peu près tout. »

Fusionnelle, redevable, objet encore

Faut-il vraiment la dérouler homme par homme, cette histoire ? Mariée à 17 ans avec John Barry, 35 ans, compositeur anglais internationalement reconnu pour ses génériques de James Bond, dont elle divorce peu de temps après la naissance de leur fille, Kate. « Le premier homme que j’ai connu, un grand séducteur, déjà marié deux fois. Le compositeur le plus connu d’Angleterre, qui s’est trouvé marié à cette hystérique de 18 ans qui passait son temps à attendre son retour. » Puis Gainsbourg, qu’elle n’épouse pas : elle annule le mariage au dernier moment, quand elle comprend que la loi exige une prise de sang. Qu’importe l’état civil. Leur liaison irradiante, publique, de douze ans, s’installe parmi les mythes du xxe siècle, ceux du poète et de sa muse, du pygmalion et de sa créature, elle est le corps de son œuvre, il écrit les textes de sa vie. Ils ont une fille, Charlotte. Birkin s’en va, épuisée par « Gainsbarre », mais liée pour toujours à Gainsbourg, qui lui écrit des chansons d’amour même après leur rupture.

Vient le réalisateur Jacques Doillon, qui la rhabille à l’écran, lui propose une vie plus discrète. Ils ont une fille, Lou. « Il m’a aidée en me tenant la main, en me tenant le cœur. Je voulais tout bien faire pour lui, et la voilà, sa petite fille », écrit-elle dans son journal après son accouchement, au mois de septembre 1982. Fusionnelle, redevable, presque objet encore. Puis, très vite, angoissée, jalouse, car il tourne beaucoup, vit entourée d’actrices, plus jeunes, forcément plus belles, « Je ne suis pas dans tes yeux, et tu n’y es pour rien », écrit-elle. On a envie de l’engueuler, de la secouer en la lisant. « Mais j’avais raison ! » Oui, il la trompe. Il a une autre vie. Pourquoi s’accuser encore alors que le plancher s’effondre sous ses pieds. « Je me situe comme une personne bourrée de fautes. Je me juge sévèrement. J’étais pas avec des crétins non plus ! »

Après la rupture, elle part se réparer en thalasso à Quiberon. Elle couche ceci dans son journal : « J’ai l’impression que toutes les femmes ici ont 45 ans et sont, pour la même raison que moi, désespérées dans des bains bouillonnants, en faisant des efforts enfantins, droite, gauche, dans la douche piscine. Sur chaque visage je vois une peine, une honte dans les yeux baissés, sinon pourquoi on est là ? Toutes probablement mères de famille, toutes… » L’icône, l’incandescente, s’est dissoute dans le bouillon si triste et si commun de l’insécurité féminine.

« LOU TROUVAIT RÉDUCTEUR QUE JE NE ME DÉCRIVE QUE COMME UNE SOURCE D’INSPIRATION POUR SERGE. POUR ELLE, JE MÉRITAIS MIEUX. »

Sa fille Lou Doillon a lu ce journal. « Elle a trouvé mon point de vue très éloigné du sien. Elle était chagrine de mesurer à quel point je m’étais sous-estimée. Elle était triste pour moi, alors que, moi, je ne le suis pas. Gentiment, elle trouvait réducteur que je ne me décrive que comme une source d’inspiration pour Serge. Pour elle, je méritais mieux. Pourquoi ce manque de confiance en soi, je ne sais pas. On espère juste ne pas le transmettre à ses enfants. » Et si c’était comme ça qu’il fallait dérouler le fil de l’histoire désormais, mesurer l’émancipation, l’éclosion ? De mère à fille. De femme à femme. « « Femme », c’est un mot que j’ai du mal à employer pour mes filles. Et même pour moi. » Une femme sait souvent mieux sa valeur qu’une fille.

Birkin est la fille de Judy Campbell, comédienne, chanteuse, muse du célèbre dramaturge anglais Noël Coward, qui, en se mariant avec Peter Birkin, colonel de la Navy, dut mettre un terme à sa carrière. « J’ai retrouvé une lettre qu’il lui écrivit : “Je te laisserai libre de faire ton métier.” Mon œil ! sourit Birkin, qui fut très proche de son père. Il faisait en sorte que nous habitions à la campagne, loin de tout théâtre. » La muse est donc l’enfant d’une muse contrariée. C’est sûrement l’une des raisons pour laquelle la mère approuva le mariage de sa fille avec le séducteur John Barry, tandis que le père ne cachait pas sa peine de la voir s’engager dans cette impasse.

« Elle avait été plus indépendante que moi. Elle avait eu des hommes avant mon père, pas moi. Mais elle estimait que j’étais moins costaude qu’elle. Elle ne voulait pas que je sois prise légèrement, elle ne voulait pas que je sois blessée. » Sa fille, au moins, voguait vers le show-business, qu’elle avait dû déserter. D’ailleurs, après Barry, Judy Campbell s’enticha de Gainsbourg. « Elle adorait Serge. Elle enviait ma liberté. Je faisais une carrière comme elle aurait aimé avoir, et que j’ai eu facilement, sans rien foutre, juste en étant jolie. J’ai jamais fait une école qui me donne une base, comme elle. Avant même de suspendre sa carrière, elle s’était censurée. Pour ne pas choquer la famille de mon père, elle avait refusé une pièce de Joe Horton, ou elle devait dire “fuck”. Des années plus tard, je faisais Je t’aime… moi non plus. »

On la retrouve dans les archives de l’INA. Année 1972. L’ORTF visite la maison de Gainsbourg, rue de Verneuil, alors qu’elle s’est installée là avec sa fille Kate et que Charlotte est née. « C’est une maison de famille ? », demande le journaliste comme si enfin tout ce petit monde allait rentrer dans le rang. « Non, répond-elle, il y a cette salle qui est complètement lui, puis il y a la chambre des enfants, c’est gai, il y a les jouets… — Qui devait être la salle de billard, j’ai fait des concessions, l’interrompt Gainsbourg en souriant dans le rôle du vieux loup solitaire. — Oh ! pas trop, dit-elle. — C’est vrai, reconnaît-il. — Jane, qu’est-ce qui vous représente ici ? demande le journaliste. — Oh ! c’est son univers à lui, ici, moi, j’ai une maison à Londres. Moi, j’aime beaucoup vivre dans l’atmosphère de quelqu’un d’autre. »

Dans cet extrait, un immense sourire éclaire le visage de Jane Birkin lorsqu’elle évoque la chambre des enfants. D’aucuns verront s’éteindre le scandale et la révolution sexuelle là où surgit dans son corps le rôle si conventionnel de la maternité. Mais Birkin a été les deux en même temps. Il y eut des nuits de fête et d’alcool Chez Régine ou chez Castel, qui se terminaient à la table du petit-déjeuner avant l’école. Il y eut, pour ses filles, maman et son double de magazine. Elle raconte aujourd’hui la maternité comme un apaisement. « Animalement, j’adorais ça. Animalement, j’étais self-sufficient. Ça m’a donné confiance. Je savais ce que je faisais, j’avais trouvé un terrain d’aisance et de joie. Les enfants, quand ils sont petits, c’est dépourvu de jugement. Alors, pour moi qui ai peur de déplaire, peur de perdre, peur de dire et d’oser, c’est formidable. On a l’air doué quand on joue avec les enfants. On sait quoi faire quand ils se blessent. »

Elle ne parle d’ailleurs pas de sexe avec autant d’assurance et de conviction dans son journal. Le plaisir féminin était-il au programme de cette révolution-là ? « J’ai été avec des types formidables là-dessus qui pensaient beaucoup aux filles. Qui te demandaient : “Est-ce que c’était bien pour toi ?” “Oui, oui”, je disais. J’étais très embarrassée, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer. »

Puis, on a vu grandir ses filles sous les sunlights. Kate Barry, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, qui, forcément, se cherchent et, très vite, se prennent au jeu et au tourbillon du cinéma, de la chanson, de la photo, de la mode. Sans oublier les fièvres, les remous, les doutes, les crises qui frappent ici comme ailleurs, jusqu’à l’insoutenable, la mort de Kate, en décembre 2013. Elle cesse alors de tenir son journal.

« Ma mère aurait été envieuse de Charlotte qui vit à statut égal avec Yvan. Elle a une totale liberté professionnelle. » Elle revisite ses choix en regardant faire ses filles : « À mon premier mari, je n’ai jamais réclamé l’argent qu’il devait pour élever sa fille quand nous avons divorcé. Il aurait fallu, pour 30 livres par semaine, courir après cet homme très riche qui vivait en Amérique. Je ne l’ai pas fait. J’ai cru que c’était ma fierté qui refusait d’aller mendier. Et j’étais pleine de reconnaissance d’avoir été prise mère et enfant par Serge. Mais j’aurais dû penser à l’enfant. Je l’ai compris quand j’ai vu comment ma fille Lou et le père de son fils se sont débrouillés si normalement. Les mères d’aujourd’hui pèsent ça beaucoup mieux que moi alors. »

Elle n’est pas une femme de regrets. Ou à trouver son temps plus culotté que celui d’aujourd’hui. Elle dit d’elle, gazelle court vêtue qui traversa les films populaires des années 1970 : « Je me suis bien amusée et je crois même que j’étais bien dans les films de Claude Zidi. Par contre, il y avait d’autres comédies comme Catherine et compagnie ou bien Comment réussir quand on est con et pleurnichard, il aurait mieux valu Arletty ou Shirley MacLaine. J’étais nulle, il aurait fallu un argot venant du cœur. »

Elle minimise aussi le mythique Blow-Up sur son curriculum vitae – « je n’étais qu’une figurante à poil ». C’est pourtant, avec Je t’aime moi non plus, une image d’elle qu’on lui ressort partout dans le monde, qu’elle soit interviewée sur une chaîne italienne ou russe. Elle sait bien que le début avale tout le reste. « Serge me disait : “Ça te permet de continuer.” » Elle n’est pas sûre d’avoir laissé voir beaucoup d’elle, au fond, dans tout ça.

Mais ça ne l’inquiète pas. Elle est dans les plis de sa vie. Le regard est moins léger, abîmé par les chagrins et les deuils. Mais jamais amer. Et toujours aussi peu assuré. Elle entend le #metoo. « Et peut-être que les filles ne se mettront plus dans la situation de monter prendre un verre avec le producteur. Et il n’aura pas le droit de prendre ça mal. »

Elle sait bien que les jeunes filles questionnent jusqu’aux genres féminin et masculin, si marqués, si figés dans la trace qu’elle a laissée, « ma petite-fille Alice [la fille de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal], qui vit en Amérique, est très susceptible là-dessus ! » Ça l’amuse même que sur les bateaux-mouches d’Angleterre, où elle ne va plus beaucoup, on ne dise plus « Ladies and Gentlemen », mais « Hi guys ! » (« bonjour tout le monde ! »).

C’est ainsi. Le temps a passé. Les robes, les tee-shirts moulants pour seins plats et les jeans pattes d’eph’ de la jeune Birkin sont un classique des grandes marques de la bourgeoise. Ses filles en sont les mannequins, des images sexuées à leur tour. « Je trouve ça très gai. Elles ont trouvé leurs originalités très différentes, Lou en fantaisie créatrice, Charlotte en égérie d’une élégance perso… » Tandis que, à la sortie des théâtres où elle chante encore et toujours Gainsbourg, ceux qui réclament un autographe lui sortent très souvent une photo d’elle à poil dans un vieux numéro de Lui, ils l’ont trouvée sur Internet et imprimée au format A4. « Je signe sur les fesses et les seins autant que je peux. »

Banksy dévoile sa crèche de Noël emmurée à Bethléem

La crèche de Bansky a été dévoilée sans l'artiste, dans l'hôtel qu'il possède à Bethléem, en Cisjordanie occupée.

La crèche de Banksy à Bethléem

SYMBOLIQUE - Une petite crèche disposée devant des pans de mur transpercés par un obus: à quelques jours de Noël, la dernière oeuvre de l’artiste Banksy a été dévoilée dans la symbolique ville de Bethléem, en Cisjordanie occupée.

L’artiste de rue britannique, qui entretient le plus grand mystère sur son identité, n’était pas présent vendredi lors de la présentation de cette oeuvre, intitulée “La cicatrice de Bethléem”.

Celle-ci est exposée dans l’entrée de l’hôtel “Walled-Off” que Banksy a ouvert en 2017 dans la ville palestinienne et dont les chambres donnent sur le mur érigé par Israël et qui empiète en Cisjordanie.

Des mini pans de mur, sur lesquels des tags appellent à la paix et à l’amour, servent d’arrière plan à une crèche posée sur une petite table, avec à son pied des cadeaux. L’impact de l’obus sur le mur fait penser à une étoile au dessus de Marie, Joseph et Jésus, entourés d’une vache et d’un âne.

Pour le directeur de l’hôtel Wissam Salsaa, “La cicatrice de Bethléem” symbolise une “cicatrice de la honte”.

“Le mur symbolise la honte pour tous ceux qui soutiennent ce qu’il se passe sur notre terre, tous ceux qui soutiennent l’occupation illégale” par Israël de la Cisjordanie, depuis 1967.

L’Etat hébreu a commencé en 2002 la construction d’une barrière, composée par endroits de blocs de béton de plusieurs mètres de haut, pour se protéger des incursions de Cisjordanie en pleine vague d’attentats palestiniens au cours de la deuxième Intifada (2000-2005). La Cour internationale de justice a déclaré illégale sa construction en 2004.

Israël affirme que la barrière continue de le protéger d’attaques d’assaillants venant de Cisjordanie. Pour les Palestiniens, la barrière est l’un des symboles les plus honnis de l’occupation israélienne.

Graffitis subversifs -

Les conflits, le mur et les Territoires palestiniens sont depuis longtemps une source d’inspiration pour Banksy, rendu célèbre par ses peintures au pochoir dans l’espace public.

Avec celle-ci, il contribue ”à sa manière” aux festivités de Noël qui auront lieu la semaine prochaine à Bethléem, ville où est né Jésus selon la tradition chrétienne.

“C’est une façon formidable et différente de parler de Bethléem, pour pousser les gens à réfléchir davantage à la manière dont nous vivons ici”, a déclaré M. Salsaa, qui n’était pas en mesure d’indiquer si l’oeuvre était vouée à rester dans son établissement.

Banksy “essaye de diffuser la voix des Palestiniens dans le monde à travers l’art et crée un nouveau modèle de résistance grâce à cet art”, s’est félicité M. Salsaa.

L’artiste a commencé à se faire connaître en 2003 en Angleterre par ses graffitis subversifs ―gardes royaux en train d’uriner sur un mur, policiers échangeant un baiser passionné.

Il s’était déjà rendu à Bethléem en 2007, laissant derrière lui un certain nombre de graffitis sur le mur de sécurité, dont une fillette fouillant au corps un soldat israélien les bras en l’air, son fusil posé à côté de lui.

En 2005, il avait peint neuf pochoirs ―dont une échelle posée sur le mur ou une petite fille emportée par des ballons― voulant mettre en évidence l’impact du mur sur la vie des Palestiniens.

Le mur de sécurité est devenu à la fois un lieu de protestation et un terrain d’expression politico-artistique. Les fresques qui le recouvrent par endroits en font une attraction pour les touristes.

Orgie gay, arnaque et peep-show : plongée dans le Paris libertin

Par Laurent Telo

Se faire plumer dans un bar à hôtesses, transpirer dans un sauna libertin, mater du cuir dans un club gay… A l’ère du sexe 2.0 et de la pornographie en VOD, les lieux chauds de la capitale n’ont pas tous disparu. Sans peur ni préjugés, « M » est parti à leur recherche.

Ils ont de drôles de commandes, quelquefois, les chefs, à M. Là, ils sont persuadés d’avoir déniché un sujet d’article puissant susceptible de faire vibrer les foules à la lecture du numéro spécial de fin d’année, en conciliant contre-programmation éditoriale, analyse sociétale audacieuse et, soyons fous, magie de Noël : « Existe-t-il encore des peep-shows à Paris ? » Déjà, il a fallu trouver une définition précise du peep-show : performance humaine pornographique que le client contemple, installé dans une cabine privative, en glissant régulièrement des pièces de monnaie dans une fente afin que la vitre sans tain placée devant lui ne s’obscurcisse pas au moment fatidique.

À l’heure de l’abolition théorique du concept de femme-objet, le peep-show est un truc complètement ancien monde, voire ancien monde englouti. En d’autres termes, à M, on s’est demandé : que reste-t-il de nos amours perverses d’antan ? Quels sont les vestiges du Paris coquin à l’heure où le sexe semble s’être réfugié exclusivement sur Internet, là où le plaisir se résume à l’envoi frénétique de cœurs virtuels vers un fantasme géolocalisé et à d’éventuelles rencontres en papier jetable ? Notre mission est simple et on l’a accepté : trouver un peep-show.

En cas d’échec, élargir le sujet – rassurez-vous cet article est garanti 100 % sans jeux de mots douteux – et identifier ses substituts selon un cahier des charges interdit aux mineurs : pas de sexe sans sortir de chez soi, pas de rencontres tarifées avec des professionnels. Tout cela à trouver, faire, assouvir en une seule soirée, avec un budget quasiment illimité. Mais ne nous emballons pas. Pour établir avec justesse notre hiérarchie des préoccupations sexuelles contemporaines, une flopée d’experts rencontrés lors de notre déambulation nocturne nous a conseillé ceci : « Faites gaffe, quand on débute, il vaut mieux y aller en douceur. »

Pigalle n’est plus que l’ombre de lui-même

On a donc commencé par les animaux. Le hasard, juré. On est juste entré dans le sex-shop qui nous paraissait le plus ancien de Pigalle, qui est lui-même le quartier historico-cliché du Paris sexy. Pour voir si tout ça tenait encore le coup. L’établissement, tenu par Lucien la-clope-au-bec, n’avait pas plus d’âge que de nom. Si la production d’œuvres cinématographiques zoophiles est interdite en France, la location de DVD réservés à une niche, si on peut dire, profite d’un vide juridique qui ravit « les bons pères de famille qui ne peuvent pas prendre le risque de regarder ça sur l’ordinateur familial. Donc, ils viennent ici pour mater leur film tranquillement ». Concernant ce secteur d’activité très précis, Lucien, le gérant, est formel : « Oui, ça marchera toujours. » C’est une histoire de pulsions inextinguibles.

Lucien est très fort, il arrive à soutenir toute une conversation, même zoophile, avec sa sèche au bec. Il y a très longtemps, il était artisan chapelier rue Chapon. Il est très méticuleux, il a installé des essuie-mains pour juste après le visionnage. Beaucoup de succès aussi pour ses magazines collectors en noir et blanc qui, selon lui, valent « très cher » et se vendent comme des petits pains, car ils sont introuvables sur Internet. Comme ce spécial travestis britanniques circa années 1980, dont la plupart des modèles sont coiffé(e)s et habillé(e)s comme Margaret Thatcher. Les textes sont en anglais, on n’a rien compris.

En fait, c’est plutôt les produits plus « tradis » qui piquent du nez. Il est 19 heures et Lucien n’a vendu que deux articles aujourd’hui. Un godemiché rose fluo au mécanisme multiforme compliqué et une panoplie de femme flic avec les menottes, la matraque, et tout. À côté d’affiches de films qui feraient passer une cabine de routier pour un roman Arlequin, il a punaisé un Vermeer, un Degas et une lithographie de Monsieur Hulot (« maintenant, on lui enlève la pipe dans ses films. Tout est aseptisé »). « Depuis qu’on peut pratiquement tout acheter sur la Toile, c’est un peu la misère… J’attends tranquillement la retraite. » Le sex-shop aussi, visiblement. On est très loin d’un âge d’or que Lucien situe au milieu des années 1980, quand un type pouvait acheter pour « mille balles de dentelles pour sa nana ou le dernier godemiché importé du Japon ».

« TU VOIS, LÀ ? À LA PLACE DU LCL, IL Y AVAIT UN BAR À STRIP-TEASE. ET LÀ, À LA PLACE DU BIO C’BON, EN DESCENDANT, C’ÉTAIT LE NARCISSE, UN BAR DE NUIT ET DE STRIP-TEASE. » PHILIPPE COCHINARD, « PIGALLIEN » HISTORIQUE

Après, on a beaucoup marché et tiré beaucoup de rideaux discrets entre Pigalle et Blanche. Aucun peep-show à l’horizon mais un embouteillage de sex-shops, une accumulation de sextoys en forme de tour Eiffel et d’autres aussi épais que la tour Montparnasse. A force, ça écœure un peu. On était un tantinet pessimiste quant à l’avenir de la profession. On a traversé le boulevard de Clichy. Il y avait un autre type d’attraction qui avait l’air de marcher du tonnerre et qui nous ouvrait les bras. On a été ébloui par la devanture de La Diva qui clignotait de mille feux. On ne savait pas trop ce que c’était, mais ça avait l’air terrible.

À la porte, le videur nous assure avec un clin d’œil très appuyé qu’il y a plein de monde à l’intérieur et qu’on allait bien s’amuser. Dedans : une salle archivide dont le papier peint pourrait concurrencer la salle des fêtes de Pithiviers en 1973. On a cru comprendre que c’était une boîte à strip-tease. Soixante euros, deux consommations, une chanson, trois minutes de show morose et une paire de seins qui s’agite péniblement. Ça ne raconte aucune histoire ou alors elle est très triste. Derrière le bar, les deux tauliers ressemblent à Michel Constantin dans un film noir. Pas trop la classe américaine. La danseuse en a fini, nous aussi. Possibilité surtarifée de danser en extra derrière un rideau. Indice d’excitation proche du néant, on a passé notre tour.

Pour être plus efficace, on a pris une bière avec Philippe Cochinard. Il allait nous raconter Pigalle. Car Philippe est un Pigallien historique. Et aussi un collapsologue des lieux. « Un peep-show ? ! ? Ouh ! là, mais c’est terminé, tout ça, mon pauvre ! Tout dégringole, ici. Tous les copains sont partis. » Avant d’être documentariste – il vient de réaliser un film sur la garde républicaine qui sort en janvier 2020 –, il fut directeur de la communication du Sexodrome, l’Ikea du gadget coquin. On était assis à une terrasse stratégique, en face du Moulin-Rouge, le pôle d’attraction ultime de Pigalle qui génère ses flots de touristes qui, selon un système de tuyauterie bien huilé, se déversent ensuite chez Lucien et compagnie.

Pigeonné par la dame au tricot

Pigalle sera toujours Pigalle. Sauf que : « Tiens ! Regarde. Tu vois, là ? À la place du LCL, il y avait un bar à strip-tease. Et là, à la place du Bio c’Bon, en descendant, c’était le Narcisse, un bar de nuit et de strip-tease. » Le dernier cinéma porno, L’Atlas, vient d’annoncer sa fermeture, « et il n’y a plus aucun théâtre porno, non plus. Le French Lover, le Love Théâtre, le Lolita Club… Le métier d’acteur et d’actrice de théâtre porno a complètement disparu. Avant, le désir de l’homme était prioritaire, exacerbé. Aujourd’hui, les acteurs de théâtre porno auraient toutes les associations féministes sur le dos ».

Philippe était un peu déboussolé à mesure qu’il comptait les cadavres. « Il y avait Le Sultana, aussi, rue Pigalle, un club échangiste, une institution. Il n’y a plus ce côté sulfureux ni la même magie festive. Comment dire… Ce n’est plus vraiment un lieu de perdition. » A cause des réseaux sociaux, « les gens ne veulent plus seulement voir. Ils veulent faire par eux-mêmes. Et Pigalle a dû se réinventer, encore. »

En haut, première photo à gauche, Philippe Cochinard, documentariste et « Pigallien » historique. Deuxième et troisième photo, Jean-Marc Grenet, patron du Cupidon. Les autres images ont été prises au Cupidon, au Dépôt et à Chochotte. | Frankie & Nikki pour M Le magazine du Monde

Justement, on a décidé de partir à la recherche d’une activité en forte voie d’extinction. Le bar à hôtesses. Une sorte de peep-show, mais moins virtuel. En faisant des tours dans le quartier, Philippe nous a expliqué toutes les arnaques possibles qui sévissent depuis la nuit des temps à Pigalle. On a bien rigolé, il fallait vraiment être bête pour se faire avoir. Mais, déjà, en trouver, c’était compliqué, il n’y avait que des bars bobos.

Philippe pestait et nous a conté : « C’est dans les années 2000 que le sexe s’est complètement démocratisé, qu’il est devenu porno chic et que le Pigalle d’antan a changé. Tout ça est arrivé avec les stars du X invitées sur les plateaux télé et un petit canard vibrant qui a remplacé le sextoy classique. À l’époque, le Sexodrome était superclasse, on avait dressé des rayons entiers de canards vibrants. On voyait moins de pervers pépères à imper et davantage de jeunes couples. » On a levé la tête : sur les quatre niveaux du Sexodrome, deux seulement sont ouverts.

On a beaucoup tourné et on a fini par tomber sur l’un des derniers bars à hôtesses du quartier. Le May Flower. Tout de suite, ça a mal commencé. Même Philippe n’a rien vu venir, c’est dire. On a été entraîné très vite à l’écart par une hôtesse qu’on a eu l’air de déranger, elle était en train de se tricoter un cache-col. Petite alcôve riquiqui, rideau tiré. Rien de plus marrant que de discuter des tarifs des différentes prestations avec la dame au tricot. Mais on a du mal comprendre. Après huit minutes top chrono de bla-bla sans un téton à l’horizon est arrivée la note qu’on n’avait pas demandée : 180 euros pour une « conversation privée ».

On a regardé les trois chiffres avec un air idiot. Mais il n’était plus l’heure de négocier. Des malabars n’étaient pas loin. On a quitté la demoiselle les poches vides qui s’est remise illico à ses aiguilles. Transformé en pigeon, on s’est posé une question : comment survivre à un schéma pareil quand l’arnaque est une absence de particularité ? Mais, après tout, le sexe est un objet de profit vieux comme le monde. Il y aura toujours des désirs irrépressibles de nuit finissante.

Réforme des retraites dans un sauna coquin

Pour nous remettre, voire nous refaire, Philippe nous a indiqué une institution du Pigalle new-look. Le Moon City, un sauna libertin inauguré en grande pompe en 2006. Ce soir-là, il y avait même Paul-Loup Sulitzer et son cigare. Là, on est confortablement installés au bar en compagnie de « jeunes couples » qui ont réinventé le sexe à Pigalle. Le Moon City, c’est un peu une oasis au milieu d’un désert de glauque. Ici, il fait chaud, on se croirait à Goa. Soixante euros l’entrée pour les couples, 130 pour les hommes seuls.

Léa et Franck portent tous les deux une serviette avec moins que rien au-dessous. Ils sont habillés comme s’ils étaient prêts à aller batifoler dans le sable. « J’aime bien prendre mon temps et me mettre dans l’ambiance, raconte Léa. Boire un verre, regarder les gens, repérer ceux qui peuvent m’attirer… » On a aussi parlé de la réforme des retraites avec Franck. C’était drôle parce que, tout autour de nous, des foules pécheresses jouaient au Jokari avec leur(s) partenaires(s). On voit aussi des corps qui prennent de la vitesse et des gens pleinement émancipés, on entend un « quand je commence, je ne peux plus m’arrêter » et des cris aussi aigus que des trompettes célestes.

Entre Léa et Franck, c’est l’amour fou depuis qu’ils se sont dragués sur une application de rencontre. Mais, désormais, c’est l’abstinence virtuelle. « Les réseaux sociaux, c’est la décadence de la société. Le symbole de la « tristitude ». Ici, on sait ce qui nous plaît, mais on ne vient pas avec un objectif précis. » Il faut dire qu’il y a le choix. Les saunas sont pleins, le Jacuzzi déborde. Le propriétaire a fini par décliner le concept. Il a ouvert un sauna bisexuel de l’autre côté du boulevard et un autre, L’Éclipse Sauna, près du quartier des Halles.

On y est allé, on a fini par tout confondre à force de voir des gens en serviettes arpenter des couloirs baignés de vapeur, mais on s’est persuadé que le business avait un sacré avenir devant lui. Léa, par exemple, a très envie de revenir. Cette idée la fait sourire. Elle a un credo : que la vie lui donne le maximum avant qu’elle ne puisse plus la retenir. Ce soir, d’un point de vue strictement mathématique, Léa a couché avec un homme et un couple. Elle a éprouvé des plaisirs fous et, après, elle était un peu à plat.

Libre échange

Ceci n’est pas un plug anal. On s’est même fait enguirlander par son propriétaire pour cette grossière erreur d’appréciation. « J’étais sûr que t’allais balancer une connerie. » Jean-Marc Grenet, 62 ans, parle comme un vrai titi parisien. Non, c’est le pommeau métallique – d’une forme quand même très suggestive, on insiste – de la descente du grand escalier de l’Hôtel George V. Grenet est parti avec après vingt-trois ans de bons et loyaux services comme barman de nuit du Palace. Il a servi Serge Gainsbourg, « qui faisait des bœufs », Yul Brynner, « beaucoup plus petit que prévu », John Wayne, « un colosse », et James Brown, qui « débarquait à l’hôtel en peignoir après son concert. » « Des mains célèbres ont touché ce pommeau. »

Aujourd’hui, il est patron du Cupidon, le club libertin « le plus chaud » de Paris. C’est dans une petite rue toute mignonne, entre Opéra et Palais-Royal. Pas très loin de Pigalle, mais, ici, c’est un autre monde. « Chaud », parce que « je n’organise pas de soirées qu’avec des couples. C’est trop figé. Il faut se plaire à quatre, c’est pas évident. J’accueille aussi des hommes et des femmes seules. C’est plus rentable (100 euros et deux consos gratuites pour un homme seul, entrée libre avec passage au bar obligatoire pour les couples et les femmes seules) et plus festif ». Le Cupidon est spécialisé dans le candaulisme. Une nouvelle définition à retenir : le candaulisme, c’est quand un homme ou une femme regarde son ou sa conjoint(e) avec un ou plusieurs autres partenaires.

Grenet est un fin connaisseur du monde libertin parisien. Il a tenu Le Sultana, Le Vice versa, Le Cléopâtre… Les années 2000 ont déluré Paris avec ses orgies élitistes aux Chandelles, le lieu préféré de DSK et de Thierry Ardisson, et beaucoup d’autres, plus popus. On compte alors plus d’une centaine de clubs. Mais le proxénétisme déguisé explose tout autant. La brigade mondaine se régale. « Aujourd’hui restent les irréductibles, sourit Jean-Marc. Ceux qui savent comment faire. Internet ne nous fait pas de mal. Les libertins ont connu trop de déboires avec des rencontres bidon. Ici, c’est du réel, encadré. »

« DESCENDEZ POUR VOIR. LE TRUC QUI MARCHE FORT, C’EST LE GLORY HOLE. » ÇA SE PRÉSENTE COMME UN BUNGALOW DE RIEN DU TOUT AVEC DES TROUS PRATIQUÉS DANS LES CLOISONS, À HAUTEUR DE LA TAILLE, VOUS SUIVEZ ?

Jean-Marc a mis au point une charte déontologique : « Je discute à l’entrée avec les gens qui viennent pour la première fois. Je ne veux pas que la femme soit forcée. Ça a changé sur ce plan-là. La clientèle n’est plus exactement la même. Par exemple, il y a de plus en plus de femmes seules qui ont des grosses responsabilités dans le civil. Qui se sont consacrées à leur carrière et n’ont pas eu le temps d’avoir d’expériences amoureuses… Et, là, elles ne viennent pas pour rencontrer juste un seul mec. Ça défile… »

Grenet est un commerçant, il essaye de trouver des idées sensass pour faire tourner la boutique. Hier soir, il a organisé une soirée kilt. Affichée complet. « J’ai fourni aux hommes des kilts et des chouchous de couleurs différentes à enrouler autour de leur sexe. La fille qui avait récupéré le plus de chouchous gagnait un super lot. » Ce soir, il n’y a aucun ministre ni dirigeant(e) du CAC 40. Rien de rien. « Descendez pour voir. Le truc qui marche fort, c’est le glory hole. » Qui n’est pas un cousin du peep-show, même éloigné. Ça se présente plutôt comme un bungalow de rien du tout avec des trous pratiqués dans les cloisons, à hauteur de la taille, vous suivez ? Il y a trois hommes plantés devant les orifices et, à l’intérieur du bungalow, une femme d’un certain âge qui ne sait plus où donner de la tête.

Il est 2 heures du matin, sur la minipiste de danse, il y a une fille sublime avec un des plus beaux corps qu’on puisse imaginer dans ce genre d’endroit. Luisant dans le clair-obscur. On ne sait pas comment on écrit candaulisme en ukrainien, mais elle voudrait faire plaisir à son mari qui a des idées sauvages à s’en faire éclater les yeux. Seulement, pour les hommes seuls en maraude, la rampe d’accès jusqu’à elle paraît impensable. Alentour, il y a aussi des gourmandises débridées, des incroyables talents et du maquillage barbouillé, des hommes fiers comme Artaban et des yeux pleins de gratitude.

Et puis, il y a Emma, qui a le regard doux d’une jeune étudiante en philosophie. Elle vient pour la première fois, par hasard et par curiosité. Jean-Marc la couve. C’est la relève, en quelque sorte. Elle a une toute petite voix quand elle dit : « Je préfère venir ici que chatter sur Tinder, où c’est trop engageant. » Peep-show ? Elle ne savait même pas que ça pouvait exister. En revanche, le glory hole l’a beaucoup intriguée. Pas forcément sur un plan philosophique.

Tout le cuir de Fès

Trois heures. Tout cela est assez confus, on n’y voit pas très clair ; juste derrière Michel, tandis qu’il nous met en garde sur la persistance rétinienne de la « soirée la plus chaude de l’année », on discerne, en lisière du dance floor pilonné par une musique brutale, beaucoup d’hommes harnachés de cuir et de métal lourd en fusion qui forent le puits intime d’autres hommes. Il y a tellement de cuir que tout le stock des tanneries de Fès a dû y passer. Il y a pas mal de fesses et de zizis à l’air, plus ou moins en forme, mais aussi un type vêtu d’une combinaison intégrale comme s’il venait de passer la ligne d’arrivée des 24 Heures du Mans moto.

Il essaye d’embrasser son compagnon, mais, avec son casque de moto, ce n’est pas très pratique. D’autant plus que son amoureux porte lui-même un masque de chien en latex. Il faut dire que la mode puppy fait fureur dans le milieu fétichiste gay. Et encore des hommes marteaux piqueurs, parce qu’on en revient, finalement, toujours un peu à la même chose. Nous, on revient à Michel, directeur artistique des lieux, Le Dépôt, le plus grand club gay d’Europe et peut-être du monde. Mythique depuis vingt et un ans. « Il y a même des filles qui se déguisent en hommes pour essayer d’accéder au sous-sol et voir comment ça se passe.

Michel porte aussi un harnais de cuir, mais au-dessus de sa chemise très cadre sup’, ce qui lui donne une apparence de gladiateur assez étrange. Michel rappelle que Le Dépôt, aussi mythique soit-il, avait une réputation abîmée. « On a relancé le lieu, notamment la partie clubbing, pour qu’il n’y ait pas que du sexe. On a voulu montrer que, si ce lieu devait rester pas politiquement correct, il était aussi sexy et propre. » Michel a un master en stratégie de marque et cite Chanel : « Il faut beaucoup de sérieux pour faire du frivole. »

Il a travaillé à l’Olympia et au Musée d’Orsay. Il anticipe les tendances, mais il parle aussi d’un monde gay qui pourrait être submergé si on n’y prend garde. Michel est président de l’association de réduction des risques Play Safe. « Depuis quelque temps, il y a une nouvelle libération sexuelle grâce à la PrEP [traitement médical préventif contre le sida]. Mais il y a aussi 600 drogues de synthèse différentes accessibles sur Internet. Avec la visibilité du chemsex [les relations sexuelles sous l’emprise de drogue] sur les applis de rencontre, les jeunes finissent par penser que c’est la normalité. Il y a eu de nombreux morts liés à cette pratique. »

Halte là ! Une goutte de poésie, SVP. Bon, tout est relatif, mais on va faire comme si. L’entrée du Théâtre Chochotte se situe à côté d’un vendeur de crêpes, dans la rue Saint-André-des-Arts, à deux pas de la fontaine Saint-Michel. Le show d’Eden, la danseuse du moment, est pro jusqu’au bout des poils pubiens qu’elle n’a plus. Le tout-lisse est toujours à la mode. Chorégraphie au cordeau. Formidable. Elle fait du touche à touche avec les trois clients présents dans la salle. Un tout jeune et un tout vieux. C’est jour de grève. Les retraites sapent le moral des libertins. Chochotte, c’est un show à l’ancienne. Cinquante-cinq euros l’entrée.

Ambiance tapisserie médiévale. La patronne, c’est Mademoiselle Anaïs. Une femme d’affaires redoutable qui balance ses jambes comme Cyd Charisse pendant qu’elle répond à nos questions. Le vintage intemporel de Mademoiselle Anaïs prospère, elle ouvrira prochainement un second établissement à Bruxelles. Elle raconte une jolie histoire à laquelle on voudrait croire : « J’embauche principalement des étudiantes que je forme. Je veux des filles qui veulent se découvrir, qui n’ont pas de revanche à prendre sur la vie. Je veux un état d’esprit positif. »

Chochotte existe depuis trente-cinq ans, Mademoiselle Anaïs a toujours été là. Elle ne dit pas son âge, mais elle est très belle. « On reste le dernier bastion. La clientèle, blasée par Internet, est de plus en plus exigeante. Elle cherche de l’émotion, quelque chose de vrai. Il y a une Américaine qui passe de temps en temps une semaine à Paris. Elle vient tous les jours. Elle adore toutes les filles. Elle discute avec elles. » Ben… le strip-tease masculin, alors ? « J’aimerais bien. Pas pour l’argent, juste pour l’idée. Mais c’est encore trop ambigu. Je crois que ce ne serait pas accepté. » Sur la fresque de l’entrée, on zyeute une Aliénor d’Aquitaine en tenue très légère et pas toute seule. Ça donne envie de lire Georges Duby dans « La Pléiade ».

Gang bang féministe

Il est 4 h 55, Paris ne va pas tarder à s’éveiller. Avant de rentrer à la maison, on a traversé la rue Saint-Denis et la rue de la Gaîté à toute allure. Rien à y voir, c’était presque devenu des villes fantômes. Lucien en aurait lâché son clope. Puis, on a passé un coup de fil à Jane Melusine pour avoir des nouvelles. Elle rentrait d’une soirée BDSM (bondage, discipline et sadomasochisme) dans un club privé du 19e arrondissement. La nuit des reines. Vingt-cinq dominatrices triées sur le volet, venues spécialement de New York ou de Tokyo, toutes avec leur(s) soumis. Personne n’était là pour rigoler.

Jane, elle, est venue de Thionville après avoir longuement traversé les nuits du Paris coquin. Avant de devenir dominatrice, Jane Melusine n’a jamais réussi à descendre dans les backrooms du Dépôt, « pourtant, j’ai tout essayé pour aller voir ». Elle a commencé à la Chochotte au début des années 2000. Un an sous les ordres de Mademoiselle Anaïs. « Je suis fière d’y avoir découvert mon corps. » Un vrai gourou, cette Mademoiselle Anaïs. Jane fut actrice de théâtre porno, strip-teaseuse dans à peu près tous les lieux parisiens chics qui s’y prêtent. Et aussi une habituée des après-midi en club libertin pour son plaisir.

« PRENEZ LES GANG BANG, CONTRAIREMENT À L’IDÉE VÉHICULÉE, C’EST MOI QUI DOMINE. JE FAIS MON CHOIX DE PARTENAIRES QUI SONT À MA DISPOSITION. S’IL Y EN A UN QUI DÉBANDE, IL DÉGAGE. » JANE MELUSINE, DOMINATRICE

« Je suis une hurluberlue dans ce milieu. J’ai fait des études, je dévore la littérature érotique. Le sexe a une fonction cathartique. J’ai fait du strip hard, avec des godes même, mais avec une démarche intello derrière. Et j’ai découvert le BDSM. » Elle nous a raconté sa soirée et on a attaché notre ceinture. Il y a eu des piétinements – avec ou sans talons hauts –, des attachements que même Houdini… des étouffements, et même des jeux étincelants à base d’électricité. Son soumis, un jeune homme de 22 ans, a visiblement beaucoup apprécié.

« Aujourd’hui, le sexe s’est tellement démocratisé que c’est devenu vraiment du bas de gamme genre Jacquie et Michel. Il n’y a plus vraiment ce libertinage à la française, cette tradition qui remonte au XVIIe siècle. Il n’y a même plus de côté tabou à surpasser. Heureusement, avec le BDSM, on est à l’abri d’une mode grand public, car il faut du temps pour maîtriser les pratiques. C’est une histoire de passion où on peut descendre au fond de soi-même. J’ai l’impression de retrouver le milieu du libertinage que j’ai connu au début. »

Jane est même devenue une figure du milieu BDSM. « Depuis cinq ou six ans, de plus en plus d’hommes se féminisent et rampent à nos pieds. Ce sont des chefs d’entreprise ou des hommes politiques qui veulent renverser la vapeur. Je suis citée dans le livre Toutes des salopes. Comment faire d’une insulte un étendard féministe, d’Adeline Anfray (éd. La Musardine). Je revendique de consommer les mecs comme ils peuvent nous consommer. Prenez les gang bang [comptez une bonne dizaine d’hommes qui font l’amour à une seule femme], contrairement à l’idée véhiculée, c’est moi qui domine. Je fais mon choix de partenaires qui sont à ma disposition et je leur dis ce que je veux. Ni émotion ni sentiment. S’il y en a un qui débande, il dégage. »

Pour les copains de Jane, il n’y avait plus de doutes, la femme est bien l’avenir de l’homme. On était content d’avoir pensé à ça, Jane Melusine aurait été fière de nous, et elle nous aurait sûrement récompensé. Malgré une persistance rétinienne tenace, le peep-show n’était plus qu’un rêve lointain et il était enfin l’heure de s’allonger. Dans le grand sourire d’une nuit héroïque, on s’est endormi comme un bébé.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)