Récit - Sous les pavés de Mai 68, la plage et la Méhari

Par Jean-Michel Normand

Sur la route des vacances – Bien valeureux ceux qui pourraient faire un Lille-Marseille à son bord, mais synonyme de soleil, de sable fin et de conduite en tongs, cette Citroën est « la » voiture dont on n’a pas besoin, mais dont tout le monde a envie !

Les Anglais plébiscitent la Mini Moke, les Américains le dune buggy, les Français, eux, votent des deux mains pour la Méhari. Au rayon bigarré des voitures de plage, cette curieuse automobile ouverte à tous les vents, qui continue de faire résonner son bruit de crécelle autour des pontons des stations balnéaires et des marchés de village, a marqué son territoire.

ELLE MÈNERA UNE DRÔLE DE DOUBLE CARRIÈRE MILITAIRE. EN VERSION 4 × 4, POUR L’ARMÉE FRANÇAISE, ET AU CINÉMA, DU CÔTÉ DE SAINT-TROPEZ, DANS LA SÉRIE DES « GENDARMES » AVEC LOUIS DE FUNÈS.

Au volant de cette Citroën spartiate, à conduire en sandales et bermuda, que l’on vit se multiplier dans les années 1960 et 1970, on ne part pas – heureusement ! – en vacances : on les vit. Taillée pour les chemins terreux et les bords de mer, elle ne se prend pas au sérieux, fait la joie des enfants et peut rendre tout un tas de services. Bref, c’est la bagnole que tout le monde voudrait pour sa maison de campagne.

N’en déplaise à son statut d’icône, la Citroën Méhari n’est pas le creuset fondateur de la voiture de plage. Avant elle, il y eut la méconnue Baby Brousse, créée en 1963 à Abidjan par des industriels français sur la base d’une 2 CV. Une étonnante et ingénieuse création qui ressemblait bien plus à un dromadaire que la Méhari, dont le nom désigne pourtant cet animal chez les Touareg.

En 1964, l’Austin Mini avait inspiré la Mini Moke, petit engin passe-partout issu d’un projet de véhicule tout-chemin abandonné par l’armée britannique. Ces pionnières ouvriront le chemin à la Méhari que Citroën dévoile en mai 1968, la veille de la grève générale. Autant dire dans une totale indifférence.

La banquette arrière, une option

Conçue sur le châssis de la Dyane, elle emprunte le modeste bicylindre à plat de l’Ami 6, les feux arrière du fourgon Type H et l’esprit rustique de la 2 CV. Nonobstant l’effet « tôle ondulée » sur ses flancs, la Méhari reçoit une carrosserie en plastique PVC. Un élément de pure modernité en cette fin des années 1960 et un atout pour une automobile qui ne craint ni la boue ni le sable. La banquette arrière est livrée en option (comme le pare-brise, elle est rabattable), les portières sont démontables, la capote claque joyeusement au vent et l’habitacle se lave à grande eau. Parfait pour aller aux champignons.

La Méhari n’est pas un caprice foldingue imaginé par une marque anticonformiste. Ce que subodore Citroën à travers ce modèle, c’est l’émergence de la société des loisirs. Nimbée d’un vague esprit soixante-huitard, la Méhari – la voiture dont on n’a pas besoin mais envie – fera le bonheur de familles aisées. Ce véhicule sans chichi mènera une drôle de double carrière militaire. En version 4 × 4, pour l’armée française qui en commandera 7 000 unités, et au cinéma, du côté de Saint-Tropez, dans la série des « Gendarmes » avec Louis de Funès.

Sa cote de popularité n’a jamais faibli. La série d’incendies volontaires dont elle fut victime à Paris pendant l’hiver 1973-1974 (soixante-trois véhicules détruits) plonge dans l’incrédulité. Produite à 145 000 exemplaires jusqu’en 1987, la Méhari aura eu pour seule rivale la Rodéo conçue par Renault en 1970 sur une base de 4L. Son style un peu gauche et son manque patent de joie de vivre ne lui permettront pas de rivaliser avec la Citroën.

D’autres voitures de plage, à la diffusion plus ou moins confidentielle, verront le jour dans le sillage de la Méhari. La Dallas, aux allures de fausse Jeep, fabriquée elle aussi sur une base de Renault 4 et commercialisée par l’ex-chanteur yéyé Frank Alamo. La charmante Fiat 500 Jolly signée Ghia, la jolie et méconnue Spartana de la marque roumaine Aro ou encore l’éphémère Fargo, conçue au début des années 2000 sous la marque De Frémond avec une mécanique de Peugeot 106.

La rationalisation poussée à l’extrème de l’industrie automobile, le renforcement des normes de sécurité et l’explosion des coûts engendrés par les petites séries ont finalement eu raison des voitures de plage, un genre qui n’a jamais pu être renouvelé. La preuve : aujourd’hui, la refabrication ex nihilo de Méhari – y compris en version électrique – est une activité en plein essor.

Incendie à la cathédrale de Nantes : un mail, des prélèvements et des images au cœur de l’enquête

Par Anne-Hélène Dorison, Nantes, correspondance

L’homme de 39 ans mis en examen dans la nuit de samedi à dimanche a reconnu les faits. L’enquête s’était rapidement concentrée sur ce bénévole, chargé de fermer l’édifice la veille du sinistre.

Un très long mail. C’est ce qui a mis les enquêteurs sur la piste du bénévole diocésain mis en examen et placé en détention provisoire, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juillet, pour « dégradations, détériorations ou destruction du bien d’autrui par incendie », une semaine après l’incendie de la cathédrale de Nantes.

Les dernières volutes de fumée s’échappaient encore de la verrière de l’édifice, samedi 18 juillet, quand la brigade criminelle de la police judiciaire de Nantes a découvert l’existence de ce mail. Dans ce message, daté de la nuit du 17 au 18 juillet, soit quelques heures avant les faits, cet homme de 39 ans racontait longuement ses « problèmes personnels » et « écrivait sa rancœur auprès de différentes personnalités qui ne l’avaient pas assez soutenu, à ses yeux, dans ses démarches administratives », rapporte le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès. Un texte destiné au diocèse et aux autorités administratives.

« Un cercle vicieux déplorable »

Dans ce courrier électronique, que Le Monde a pu consulter, l’auteur écrit notamment avoir « poussé des cris de détresse » et se trouver « dans un cercle vicieux déplorable ». « Je compte vivement sur vos prières pour que l’Esprit saint m’accompagne », implore-t-il, avant d’évoquer « toutes les victimes de ce système conduisant à l’injustice ».

Ce bénévole diocésain, de nationalité rwandaise, qui avait « toute la confiance » du recteur Hubert Champenois, était aussi, depuis le 15 novembre 2019, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cette « OQTF me guettait sauvagement un peu partout », a-t-il écrit dans son e-mail. « Il avait formulé des demandes de régularisation qui n’ont pas abouti », a confirmé Pierre Sennès.

Ce catholique pratiquant, qui occupait une chambre dans un foyer nantais au sein de la communauté des Franciscains, se plaignait également de problèmes de santé, qu’il estimait liés à une agression subie sur le parvis de la cathédrale de Nantes, en décembre 2018. Dans son courrier, il déplore : « Tout le monde a fermé les yeux sur mon état de santé fragilisé (…) en plus de cette crise sanitaire qui s’y ajoute. »

Traces de produit inflammable

Au matin du 18 juillet, les enquêteurs apprennent également qu’il était chargé de fermer les portes de l’édifice la veille au soir. « Dès lors, ils décident de l’interroger sur son emploi du temps, notamment », explique le procureur de la République dimanche 26 juillet.

En l’absence d’interprète disponible, il leur faudra attendre le dimanche après-midi pour lui poser leurs premières questions. L’homme leur répond, avant d’être remis en liberté à 22 heures ce soir-là. « Le travail des experts venus du laboratoire central de la Préfecture de police de Paris a ensuite permis de mettre en évidence la présence de traces de produit inflammable, poursuit Pierre Sennès. Un produit d’entretien hautement inflammable, selon nos informations. Ces éléments nous ont permis d’établir l’origine criminelle de l’incendie et de caractériser l’infraction pénale. »

Alors que les techniciens inspectent l’intérieur de la cathédrale, les enquêteurs, eux, poursuivent leurs investigations. Ils frappent aux portes des voisins, entendent trente personnes et cherchent à savoir si des caméras ont pu filmer une silhouette ou un visage près des lieux du sinistre. Ils trouvent. Un homme apparaît sur des images, filmées par une caméra de la ville, quinze minutes avant les premiers appels passés aux pompiers, à 7 h 45, ce matin-là. Les enquêteurs pensent reconnaître le suspect.

« Une sorte de soulagement »

Tout s’accélère alors. Le bénévole est une nouvelle fois interpellé, samedi 25 juillet, dans la chambre de son foyer. Devant les enquêteurs, il conteste d’abord les faits. Il finira par reconnaître avoir mis le feu au niveau du grand orgue, du petit orgue et de l’armoire électrique, devant le magistrat instructeur, au cœur de la nuit de samedi à dimanche.

Ses motivations, elles, demeurent « confuses » à ce stade des investigations, selon Pierre Sennès. Au cours de la longue instruction qui s’annonce, le bénévole sera réentendu par le juge. Il fera également l’objet d’une expertise psychiatrique.

En attendant, « il y a une sorte de soulagement », a déclaré ce dimanche Quentin Chabert, l’avocat du suspect, lors d’une conférence de presse dans son cabinet nantais. « C’est quelqu’un qui est apeuré, il est en quelque sorte dépassé ». « Il est temps, désormais, de passer à un temps d’apaisement, c’est ce qu’il souhaite de son côté », a-t-il ajouté. « On glose sur des éléments que personne ne maîtrise réellement. Il y a une certaine complexité dans cette situation », a insisté l’avocat, appelant à être « extrêmement vigilant », car cela « amène à des commentaires sur les réseaux sociaux ».

Piotr Verzilov ou l’art de survivre en Russie quand on agace Vladimir Poutine

Cofondateur du groupe punk Pussy Riot et membre du collectif anarchiste Voïna, l’artiste russo-canadien de 32 ans est la cible du pouvoir depuis qu’il a interrompu, en 2018, la finale de la Coupe du monde de football.

Par Benoît Vitkine

Il est comme ça, Piotr Verzilov, blagueur. C’est même son fonds de commerce, sa marque de fabrique. On ne peut malgré tout pas s’empêcher de s’en étonner, parfois. Sur les images montrant son incursion sur la pelouse du stade Loujniki, à la 53e minute de la finale de Coupe du monde entre la France et la Croatie, le 15 juillet 2018 à Moscou, on voit le défenseur croate Dejan Lovren le saisir violemment à la gorge, plein de colère. Et Verzilov continue de sourire, heureux de son mauvais coup, dans son faux uniforme de policier, entouré par une meute de stadiers pendant que ses camarades des Pussy Riot s’égaient sur le pré. « Je n’en veux pas à Lovren ! Les Croates étaient en attaque, je comprends qu’il n’ait pas aimé… »

Et il ricane encore, Verzilov, deux ans plus tard, évoquant cette fois son « record » : « Huit perquisitions en un mois, pour une affaire minable de double nationalité, ça n’avait jamais été fait ! » Certes, il rit un peu jaune : parmi les appartements perquisitionnés – tous ceux où il a passé un peu de temps ces dernières années –, il y a celui de sa mère, celui d’une amie de celle-ci… Un autre a vu sa porte brisée à la masse. Ses téléphones, ses ordinateurs sont séquestrés pour quelques semaines ou quelques années. Et le jeune activiste de 32 ans ne rigole plus du tout en finissant d’emballer ses cartons, dans l’appartement du centre de Moscou où il reçoit M : ses projets de déménagement se voient accélérés par ces visites répétées de la police.

Arrêté par 20 policiers

Au bout du compte, il y aura un procès : Piotr Verzilov est accusé d’avoir enfreint une loi de 2014 obligeant les citoyens russes à faire une déclaration s’ils possèdent une double nationalité. Ce qui est le cas de Verzilov, qui a passé une partie de son adolescence au Canada et acquis la nationalité canadienne à 18 ans. La peine prévue est limitée à des travaux d’intérêt général, et l’artiste, connu pour ses actions provocatrices et politiques, au sein des Pussy Riot ou du groupe d’artistes Voïna, pourra s’estimer heureux si les choses ne vont pas plus loin. Ces dernières semaines, les services de sécurité, et en particulier le puissant Comité d’enquête, ont fait montre d’un acharnement peu commun à son endroit, réservé habituellement aux opposants les plus endurcis ou aux traîtres…

Qu’on en juge : le 21 juin, il est arrêté par 20 policiers et emmené pour un interrogatoire qui durera treize heures. Au moment où il sort des locaux de la police, un provocateur se jette sur lui, en hurlant et en l’invectivant. Les policiers sont là, caméra à la main, attendant le faux pas, le coup de pied ou de poing. Verzilov reste calme, mais il est tout de même arrêté à nouveau, accusé cette fois… d’avoir juré dans la rue. Le jeune homme dément, mais un tribunal le condamne sur-le-champ à quinze jours de prison. Là aussi, c’est un record, pour des gros mots supposés avoir été prononcés sur la voie publique.

Et pendant ce temps-là, les perquisitions se poursuivent, suivies d’une expertise psychiatrique, pour déterminer s’il était dans un état normal quand il a oublié de déclarer sa double nationalité. « Ils ne savaient pas quoi me mettre sur le dos et n’ont rien trouvé de mieux que cette histoire, assure Verzilov. Lors de l’interrogatoire, ils me questionnaient sur tout et n’importe quoi, sur mes vacances en Italie, sur des photos de mon Instagram… J’ai l’impression qu’il y a eu un ordre, en haut, et que ceux qui sont chargés de l’appliquer sont un peu perdus.

Verzilov estime qu’il continue de payer son incursion, grimé en policier, durant la finale de la Coupe du monde. Il faut dire que la profanation était conséquente : dirigée contre l’événement de l’année, sous les yeux même de Vladimir Poutine, elle avait montré une faille béante des services de sécurité. « Il s’agissait de dénoncer l’arbitraire de la police et de l’État dans ce pays, le non-respect des droits de l’homme, rappelle Verzilov. Soit précisément ce qui m’arrive en ce moment, quand toute la machine se met en branle pour vous écraser… ».

Lire aussi Des membres de Pussy Riot condamnés à quinze jours de prison pour leur intrusion en finale du Mondial

Deux mois plus tard, en septembre 2018, Piotr Verzilov était tombé subitement malade, après une convocation au tribunal. Au bout de plusieurs jours, il avait été transféré en Allemagne, où les médecins avaient jugé hautement probable l’hypothèse d’un empoisonnement. Il lui avait fallu plusieurs semaines pour se remettre de ce qu’il considère être une vengeance, déjà, pour cette action durant la Coupe du monde.

« Action ». Le mot revient en boucle, un poil hermétique pour qui n’est pas familier de la tradition russe de « l’actionnisme », un courant artistique qui laisse la part belle aux performances les plus audacieuses et qui s’est teinté, depuis les années 1990, d’une forte coloration politique. Piotr Verzilov fut l’un des membres du collectif le plus emblématique des années 2000, le groupe anarchiste Voïna, amateur d’actions potaches, comme cet immense phallus peint sur un pont de Saint-Pétersbourg ou de fausses attaques contre les prêtres, les fonctionnaires…

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Des Pussy Riot à Pavlenski, les insoumis russes s’exposent à la barbe du Kremlin

Verzilov sera notamment remarqué pour sa participation à une scène de sexe collectif filmée dans le Muséum d’histoire naturelle de Moscou, censée moquer la politique nataliste du Kremlin. À ses côtés, Nadejda Tolokonnikova, qui est alors sa femme. Avec d’autres, ils monteront un nouveau projet, le groupe punk féministe Pussy Riot. Leur « prière » chantée dans la cathédrale du Christ-Sauveur, à Moscou – « Marie, mère de Dieu, chasse Poutine ! » –, conçue comme une dénonciation des relations incestueuses entre l’Église orthodoxe, le pouvoir et les services secrets, conduira en 2012 deux membres du groupe, Nadejda Tolokonnikova et Maria Alekhina, en prison pour deux ans.

« Il est impossible de faire de la politique de manière traditionnelle ici. Quand Alexeï Navalny s’acharne à se présenter à des élections auxquelles on ne le laisse pas participer, on dirait aussi une performance… » Piotr Verzilov

Quelle est la ligne directrice dans cette carrière déjà longue pour un homme de 32 ans ? « Depuis le début, nous réclamons la même chose : la démocratie, des élections libres, l’État de droit… En somme, des choses très simples et très ennuyeuses, mais que l’on est obligés de défendre avec des méthodes… sauvages. » Seule entorse, le projet MediaZona, tout ce qu’il y a de plus sérieux, lui. Créé à leur sortie de prison par Tolokonnikova et Alekhina, ce site Internet, spécialisé dans le suivi de l’actualité judiciaire, des répressions et des abus commis dans les lieux de détention, s’est imposé parmi les médias indépendants russes. Verzilov en est devenu l’éditeur.

De là à imaginer un passage à la politique conventionnelle, il y a un grand pas. En fait, c’est plutôt le monde extérieur qui semble s’adapter aux canons de l’actionnisme, comme le moquait le journaliste Kirill Martynov dans le journal Novaïa Gazeta, au lendemain d’une énième perquisition visant Verzilov : « Tout cela, à commencer par ces policiers qui se promènent dans le centre de Moscou avec des masses à la main, rentre déjà dans l’histoire de l’art contemporain. »

Verzilov renchérit : « Il est impossible de faire de la politique de manière traditionnelle ici. Quand [l’avocat et militant politique] Alexeï Navalny s’acharne à se présenter à des élections auxquelles on ne le laisse pas participer, on dirait aussi une performance… » Alors autant en rire. Au sortir de son expertise psychiatrique, l’artiste publie une vidéo sur les réseaux sociaux. Impossible de savoir s’il est sérieux, mais il se dit ravi d’avoir rencontré des médecins aussi intéressants, et attend « les nouvelles aventures préparées par le Comité d’enquête ». Moscou est une fête.

Benoît Vitkine(Moscou, correspondant)

Enquête - « L’affaire Gabrielle Russier » : une professeure unique

Par Pascale Robert-Diard, Joseph Beauregard

« L’affaire Gabrielle Russier, l’amour hors la loi ». A l’aide de témoignages et de documents inédits, « Le Monde » retrace le destin de cette enseignante dont l’histoire d’amour avec l’un de ses élèves fit scandale au tournant des années 1960-1970.

« Je vous rappelle qu’il est interdit de fumer dans les couloirs, dit le pion en lui tapotant l’épaule.

– Même pour les profs ?

– Ah, pardon. Je ne vous avais pas reconnue au milieu des élèves. »

Gabrielle Nogues, née Russier, tire sur sa Gauloise bleue. Elle a 30 ans. Trois mois plus tôt, elle a brillamment réussi l’agrégation de lettres modernes. Ce 14 septembre 1967, elle effectue sa première rentrée comme professeure de français et de latin au lycée Nord de Marseille.

GABRIELLE RUSSIER SORT DE SON CARTABLE L’ECUME DES JOURS, DE BORIS VIAN, ET EN LIT QUELQUES PAGES À L’ASSEMBLÉE DE BLOUSES GRISES ET BLEUES. LES COLLÉGIENS N’ONT JAMAIS VU ÇA

Un coup de pouce de dernière minute de sa tante Suzanne, qui connaît du monde au ministère, lui a permis d’échapper à une nomination dans un lycée de jeunes filles à Nîmes. L’immense paquebot qui domine la rade de Marseille, sacré « lycée le plus moderne d’Europe » par le premier secrétaire du Parti communiste de l’Union soviétique, Nikita Khrouchtchev, lors de sa visite en 1960, lui convient bien mieux. Un lycée mixte, le seul des quartiers nord de Marseille, qui rassemble les élèves des barres HLM de Saint-Louis, Saint-Henri, la Cabucelle, Saint-Antoine ou Saint-André, ceux qui grimpent depuis les petites maisons de l’arrière-port de Mourepiane ou qui quittent chaque jour, dans la voiture de leurs parents, les belles villas lovées dans ce coin de « campagne » que sont alors l’Estaque, la Gavotte, Verduron ou Bouc-Bel-Air. Un brassage de fils et filles d’ouvriers ou d’employés, de pieds-noirs rapatriés depuis peu, de commerçants, de bonne bourgeoisie marseillaise et même deux des héritiers de Norodom Sihanouk, chef d’Etat du Cambodge.

Prévu pour 1 800 élèves, le lycée en compte déjà 2 700. Le jour de la rentrée, en seconde C, ils sont une trentaine à observer le bout de femme qui se présente à eux. Des cheveux bruns très courts, un visage triangulaire, le nez long, de grands yeux verts. Pas vraiment jolie, avec même quelque chose d’un peu insolite et ingrat dans l’expression, qui s’efface quand elle sourit. On dirait un chat, pensent les uns. Plutôt un chameau, assurent les autres en s’amusant de sa ressemblance avec l’effigie des paquets de Camel. Sa robe courte, bleue à pois blancs surmontée d’un col Claudine, la fait paraître plus petite encore et si frêle.

Elle va, prévient-elle, leur faire aimer la littérature. Elle promet la même chose à ses élèves de première littéraire. A la classe de troisième qui lui a été attribuée, elle ne dit rien d’abord. Elle sort de son cartable L’Ecume des jours, de Boris Vian, et en lit quelques pages à l’assemblée de blouses grises et bleues. Les collégiens n’ont jamais vu ça.

Il y a le programme à respecter bien sûr. Celui du Lagarde et Michard auquel elle préfère le Castex et Surer qu’elle trouve mieux rédigé. Montaigne, Molière, Racine, Les Provinciales, de Pascal. Mais il y a tous les autres que la fraîche agrégée aime passionnément et qu’elle veut leur faire partager. Eluard, Apollinaire et Supervielle dont elle peut réciter des dizaines de poèmes, le théâtre de Giraudoux et d’Anouilh – Antigone, surtout Antigone –, et Proust et Camus et Segalen et Boris Vian, toujours.

A LA FIN DE CHAQUE COURS, GABRIELLE S’ATTARDE DANS LA CLASSE. ELLE GOÛTE CES MOMENTS OÙ LES UNS ET LES AUTRES VIENNENT LUI PARLER. ELLE LES SOLLICITE, MÊME

En parler, c’est bien. Amener ses élèves à les lire, c’est mieux. Mais au lycée Nord à l’époque, il n’y a pas de bibliothèque. Qu’à cela ne tienne, Gabrielle Nogues va en créer une, rien que pour eux. A chacun de ses élèves, elle demande une participation symbolique de quelques francs. Elle se chargera d’acheter les livres de poche. Et à la fin de l’année, chacun emportera celui qu’il a préféré. Souvent, elle descend de l’estrade du haut de laquelle les profs dispensent leurs cours magistraux. Quand elle passe dans les rangs, elle laisse un sillon parfumé qui intrigue. Jicky, de Guerlain, confie-t-elle un jour à sa timide élève de seconde, Françoise Blasquez, qui s’est enhardie à lui demander ce qu’elle portait.

A la fin de chaque cours, Gabrielle Nogues s’attarde dans la classe. Elle goûte ces moments où les uns et les autres viennent lui parler. Elle les sollicite, même. Ses sujets de dissertation sont aussi pour elle une façon de les faire sortir d’eux-mêmes, de les inciter à affronter leurs émotions, leurs troubles, leurs difficultés. « La lumière chez Antigone, vous avez une heure. »

De l’un de ses maîtres à la fac d’Aix-en-Provence, l’éblouissant Antoine Raybaud, Gabrielle Nogues a retenu une devise : la culture est inséparable de l’inquiétude de la vie. Seule la culture, pense-t-elle, peut apporter des réponses aux questions que les ados n’osent aborder autour des tables familiales, des dîners à heure fixe auxquels il est inconcevable de se présenter avec quelques minutes de retard.

Discussions à bâtons rompus

La jeune enseignante préfère ces échanges aux rumeurs de la salle des profs, qu’elle fuit. Petit à petit, elle se joint aux groupes d’élèves dans la cour, discute à bâtons rompus de cinéma, de littérature, de musique, évoquant avec eux les textes de Barbara, Jean Ferrat, Gainsbourg, Reggiani. Mais de retour en classe, elle sait aussi reprendre sèchement l’un ou l’autre pour ses fautes de français. Au bout des années de lycée, il y a le bac et ils ne doivent pas oublier que le précieux sésame exige du travail.

Après les cours, Gabrielle Nogues monte dans sa 2 CV grise et emprunte l’autoroute qui la ramène à Aix-en-Provence où l’attendent ses jumeaux de 8 ans, Joël et Valérie. L’appartement au premier étage de l’allée du Soleil, dans le quartier Sainte-Anne, n’est pas très grand mais lumineux. Séparé du balcon par de larges baies vitrées, le salon est peu meublé. Un canapé rouge pelucheux, des poufs et des coussins multicolores que lacère le chat Frotadou, des étagères pour les livres, un meuble bar, un secrétaire couvert de papiers, un électrophone Teppaz. Gabrielle Nogues se sent bien dans cette résidence où elle a emménagé après la séparation avec son mari. La procédure de divorce qu’elle a initiée est en cours, c’est long, fastidieux, les accusations mutuelles et les constats d’huissier pleuvent dans le dossier.

Avec Michel Nogues, tout était allé très vite. Ils s’étaient rencontrés à la résidence universitaire d’Antony, près de Paris, elle étudiait les lettres modernes, il terminait ses études d’ingénieur. Gabrielle venait de rompre une première relation amoureuse compliquée. Un an plus tard, en 1958, le couple se marie.

Gabrielle a 20 ans, la majorité est à 21. Son père, René Russier, avocat pénaliste au barreau de Paris, et sa mère, Marjorie, une Américaine mélomane contrainte par une sclérose en plaques à vivre recluse dans son appartement du 7e arrondissement, approuvent l’union de leur fille unique avec ce beau jeune homme brillant, athlétique, spécialiste de la fission nucléaire. Sur la photo de mariage, il est le seul à sourire. Gabrielle fixe l’objectif, ses cheveux très bruns, retenus d’un côté du visage par une discrète barrette, tombent en rouleaux souples sur ses épaules dénudées. Elle porte une élégante robe corolle sans manches en soie brodée de fleurs, serrée haut sur la taille. Pour tout bijou, sa croix protestante retenue par une fine chaîne d’or.

Autour, la colère gronde

Le couple embarque aussitôt pour Casablanca, au Maroc, où Michel Nogues a été recruté par la Générale électrique. Gabrielle a 21 ans quand elle donne naissance aux jumeaux. Elle n’entend pas rester mère au foyer, trouve un premier emploi de répétitrice au lycée Moulay-Abdellah. Le rapport de l’inspecteur est flatteur, elle est promue enseignante.

Autour, la colère gronde, et la toute jeune professeure qui suit avec passion les revendications d’indépendance n’hésite pas à apposer sa signature au bas du manifeste des 481 Français du Maroc qui demandent l’ouverture de négociations entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne. Mais déjà, il faut repartir. Une nouvelle mission est confiée à Michel à Cadarache (Bouches-du-Rhône), Gabrielle quitte la première Casablanca avec les enfants, pose quelques mois ses valises chez ses parents à Paris. A l’été 1961, le couple emménage à Aix.

Gabrielle décide de reprendre le chemin de l’université, trop tôt abandonné. Les jumeaux sont priés de se tenir tranquilles, elle prépare le concours de l’institut préparatoire à l’enseignement secondaire (Ipes). Cinq cents candidats, treize reçus. La voilà devenue élève-professeure, avec un salaire de 1 000 francs par mois. Au sein du couple, les disputes s’enveniment. Michel reproche à son épouse ses dépenses vestimentaires, elle ne supporte plus sa violence verbale, parfois physique. Mais dès qu’elle s’assoit dans l’amphithéâtre Blondel de la faculté de lettres, Gabrielle est heureuse.

Plus âgée que la plupart des étudiants, mère de famille, elle se lie plus facilement avec les enseignants et avec les assistants qu’avec ses voisins de banc. Comme tout le monde, elle est subjuguée par Antoine Raybaud. Normalien, reçu premier à l’agrégation de lettres, violoniste, beau comme un pâtre grec et le sachant, il arrive toujours en retard, au volant de sa 2 CV brinquebalante bourrée de livres et de journaux et leur parle comme personne de Rimbaud, d’André Breton, de Francis Ponge ou de René Char.

Gabrielle admire aussi l’écrivain et professeur Raymond Jean, qui dirige son diplôme d’études supérieures sur le Nouveau Roman. L’amphithéâtre accueille Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute et Michel Butor, les discussions littéraires et politiques enfiévrées se prolongent au café Le Grillon, en bas du cours Mirabeau, autour d’un Martini blanc.

Jeune femme vive, enflammée, déterminée, libre

L’étudiante obtient la mention très bien pour son mémoire « Temps romanesque et temps grammatical ». Séduits l’un et l’autre par cette jeune femme vive, enflammée, déterminée, libre, charmeuse aussi, qui a renoncé au chignon, coupé court ses cheveux et accentué son allure androgyne, ils l’encouragent à passer l’agrégation. L’écrit se passe bien, elle obtient la 15e place, mais Gabrielle, épuisée, perd ses moyens à l’oral. L’échec la blesse. Les jumeaux sont envoyés en colo, puis en maison d’enfants, Gabrielle s’accroche. Le bel Antoine Raybaud croit en elle, elle veut lui plaire, elle ne le décevra pas.

La complicité, la proximité que l’étudiante plus mûre que les autres a connues avec ses enseignants à Aix, la jeune professeure du lycée Nord de Marseille rêve de les nouer à son tour avec ses élèves.

Comme il lui semble lointain, le temps de Victor-Duruy, ce lycée parisien de jeunes filles bien nées sur lesquelles veillaient d’austères agrégées. A part le concierge et le curé en soutane, pas un homme ne franchissait le porche, les garçons avaient interdiction de paraître dans un périmètre de cent mètres autour du respectable établissement. Quant à s’attabler au café, c’était tout simplement inenvisageable.

– Et si on partait au ski ?

Elle a lancé l’idée comme ça, au groupe d’élèves de seconde C avec lequel elle a pris l’habitude de s’attarder après les cours. Quelques jours plus tôt, elle les a emmenés à Aix, assister à un montage poétique de Baudelaire par son ami Antoine Raybaud. Pour beaucoup d’entre eux, c’était leur première sortie culturelle.

L’enseignante, qui a grandi au milieu des livres de son père et que sa mère emmenait chaque dimanche à la Comédie-Française, découvre un autre monde. « La misère en allant chez des élèves, l’ignorance, le courage des parents », écrit-elle à son amie d’enfance Fanchon. Les parents, d’ailleurs, apprécient cette professeure qui s’investit autant auprès de ses élèves. Le père de Joseph, ouvrier chez Citroën, est heureux d’apprendre que, grâce à elle, son fils va monter pour la première fois sur des skis.

Certains lui donnent un coup de main pour organiser le voyage, d’autres lui demandent si elle accepterait d’emmener aussi le frère ou la sœur qui sont dans une autre classe. Jean Briot, le proviseur, trouve l’idée étrange, mais, après tout, si cela n’empiète pas sur le temps scolaire et si les parents sont d’accord, il n’a rien à dire.

Le noyau de la seconde C

Un dimanche de mars 1968, à 5 heures du matin, ils sont une quinzaine à grimper dans le car qui les attend sur l’esplanade du lycée Nord, direction Ancelle, à 200 kilomètres de là, dans les Alpes du Sud. Ils font halte au café des Arcades, à Sisteron, et arrivent à l’ouverture des pistes dans la station.

Gabrielle épate les garçons débutants, qui s’emmêlent dans leurs skis, en dévalant les pentes sans bâtons avec les plus aguerris. Parmi les filles, les plus prudentes se contentent de marcher dans la neige ou de faire des allers-retours en télésiège. Au retour, les garçons chantent des chansons paillardes, la prof rit et discute avec tous en se baladant dans le car, ils se sentent heureux, privilégiés de la sentir si proche d’eux. Ils ont tous envie de recommencer, une autre sortie est organisée peu après, à Orcières (Hautes-Alpes) cette fois.

Le bowling, ce sont les élèves qui l’ont proposé, Gabrielle a dit oui. Elle les emmène aussi de temps à autre au café où ils partagent des limonades. Au noyau de la seconde C et de la seconde latin-grec qui suivent les mêmes cours en français s’agrègent des élèves de première et un de troisième.

Il y a Andrée, la bonne élève qui se réfugie dans la 4 CV de son père pour faire ses devoirs au calme quand ses parents s’engueulent. Elle aime rejoindre Gabrielle le jeudi après-midi pour l’écouter parler des films qu’elle n’a pas les moyens d’aller voir au cinéma. Anne, encore tout émerveillée d’avoir quitté l’ancien couvent sombre de son collège de jeunes filles à La Rochelle pour ce lycée mixte dont chaque fenêtre donne sur la mer, a été captivée dès les premières heures de cours par cette voix chauffée à la fumée des Gauloises qui l’encourage à prendre la parole, elle qui a appris à se taire à table pour ne pas répondre aux vociférations alcoolisées de son père. Claudette, fille d’épiciers communistes dans les quartiers nord, nourrie aux récits épiques de la lutte de son grand-père contre le régime fasciste de Mussolini, qui fait des petits boulots pour se payer des livres de poche, se sent en confiance avec cette prof curieuse de toutes les révoltes politiques dans le monde.

Surnoms littéraires

L’autre Claudette, son élève de première, plus mûre que les autres, élevée dans un milieu aimant où les livres sont considérés comme la seule richesse qui vaut, partage son amour de la poésie. Et Françoise, la si timide Françoise ! Fille d’ouvrier des quartiers nord, elle est muette de fascination devant cette enseignante qui lui accorde tant d’attention, la complimente pour la perfection de ses dissertations, lui prête des livres de Rabindranath Tagore, lui fait lire Proust, Segalen, Breton et Larbaud. Gabrielle Nogues la surnomme Agnès, comme la jeune fille innocente de L’Ecole des femmes.

Elle aime bien ça, donner des surnoms littéraires à ses élèves. Geneviève, l’inséparable amie de Françoise rebaptisée Electre, trouve auprès de sa prof une oreille attentive à la violence exercée sur elle et ses sœurs par un père fruste, méfiant, possessif. L’adolescente, qui déteste la dissertation, s’est juré d’apprendre pour être à la hauteur. Si « Madame Nogues » dit que c’est important, alors c’est important. Martine, dont la quiétude familiale vient de se briser sur le décès brutal de sa mère médecin, se réchauffe à l’amitié du groupe.

Et puis, il y a les garçons qui s’étonnent eux-mêmes de l’intérêt nouveau qu’ils éprouvent pour le cours de français, pour cette prof qui dépoussière les livres, les touche de son regard à la fois brûlant et doux.

Max est le plus jeune. Il est en troisième. Quatrième fils d’un père ouvrier arrivé de Calabre, il se sent différent parce qu’il éprouve de l’attirance pour les garçons, aime la mode, veut devenir graphiste et couvre ses feuilles blanches de dessins psychédéliques. Max sait que Mme Nogues a compris, qu’elle le comprend, qu’elle sera là pour lui quand il en aura besoin. Il est heureux de l’accompagner jusqu’à la petite maison familiale de l’Estaque pour la présenter à sa mère courbée sur la machine à coudre avec laquelle elle habille sa famille à moindre prix. Mme Nogues lui a dit qu’elle voulait le même pantalon en tricot que lui. Quand elle vient faire des essayages, sa mère est fière.

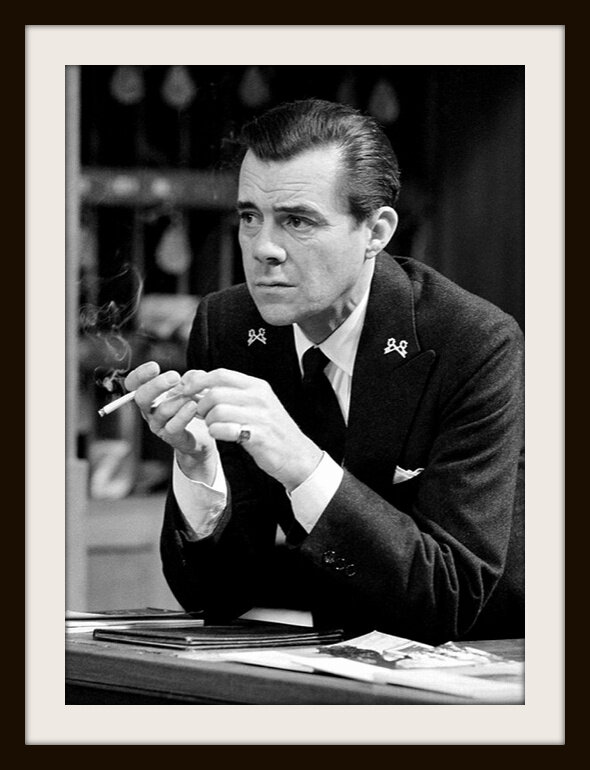

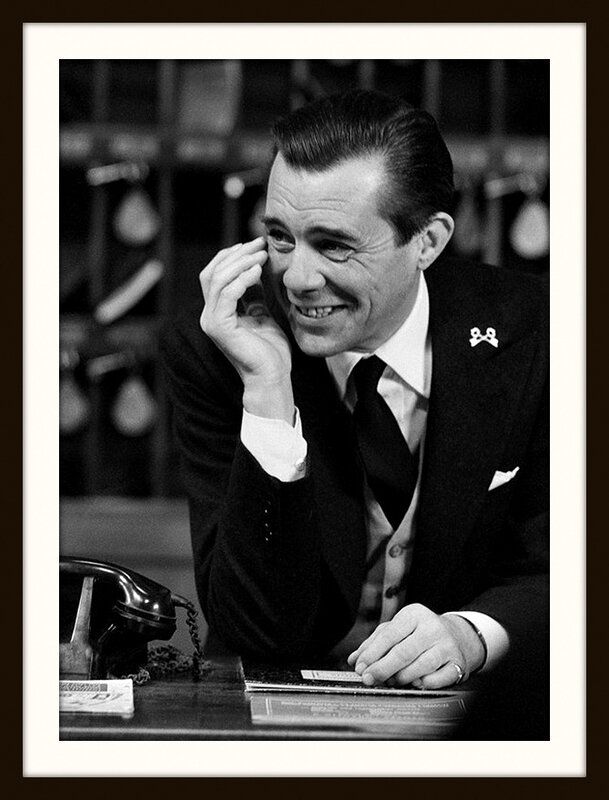

Christian, fils d’universitaires communistes

De la bande des garçons de seconde C, Luc est le plus aimé. Il est grand, doux, il amuse les filles, il est casse-cou, toujours partant pour faire le pitre. Au lycée, il est aussi bon en maths qu’en français, en allemand et en latin qu’en grec ancien et, en plus, il dessine. Troisième d’une fratrie de sept, il vit dans un domaine familial de six hectares, entre un père cadre supérieur qui voyage souvent à Paris et une mère très active dans le catholicisme social. Ses deux meilleurs amis sont aux antipodes politiques l’un de l’autre. Didier, fier de sa famille engagée à l’Action française, revendique haut et fort ses convictions royalistes ; Christian, fils d’universitaires communistes, milite aux Jeunesses communistes révolutionnaires (JCR).

Christian a 15 ans et demi, des cheveux très bruns, presque noirs et n’est pas peu fier du début de barbe qui habille son menton. Aîné d’une fratrie de trois, il vit dans une maison cossue des quartiers résidentiels, à Marseille. Ses parents, Marguerite et Mario Rossi, le déposent parfois en voiture au lycée avant de rejoindre l’université d’Aix-en Provence, où l’une enseigne le français médiéval et l’autre la philologie.

A la fac, tout le monde connaît ce couple, lui jovial et méditerranéen, agrégé d’italien, elle, plus austère, normalienne et agrégée de lettres classiques. On les sait discrètement critiques avec la ligne orthodoxe du Parti, sensibles aux évolutions des camarades italiens et au bouillonnement des idées gauchistes. Dans leur résidence des Cévennes, à Saint-Germain-de-Calberte, se succèdent tout l’été des universitaires, des syndicalistes, des artistes comme le comédien Antoine Vitez, et les discussions sur le marxisme se prolongent tard dans la nuit autour du four à pain.

Nourri de politique à la table familiale, Christian impressionne en classe. Il est à l’aise, donne son avis sur tout, parfois trop, au goût de certains élèves qui le jugent faraud. Mais il est bon camarade, gai et, avec son caban et son écharpe, les filles le trouvent plutôt beau gosse.

Gabrielle Nogues, qui a connu ses parents à la fac, est en terrain familier avec lui. Ils fument les mêmes Gauloises bleues après les cours sur le parvis du lycée, Christian s’amuse à en allumer deux d’un coup, une pour lui, une pour elle. Elle rit, il la dévore des yeux. Ils aiment tous deux Gainsbourg, connaissent par cœur les paroles de la dernière chanson de Reggiani, Les loups sont entrés dans Paris, pleurent la mort de Che Guevara dont elle a affiché le portrait au dos de la porte d’entrée de son appartement, s’indignent des bombardements américains sur les faubourgs de Hanoï, suivent de près les premiers soubresauts étudiants à Nanterre, se moquent de la peur qui gagne les « fossiles », un mot de Gabrielle pour désigner les gens qui « vivent sans vivre ». Le printemps est arrivé, les jours rallongent, à Paris, le Quartier latin s’enflamme. Et si l’heure était venue ? LE MONDE

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F41%2F109333%2F87941067_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F84%2F109333%2F77114607_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F91%2F109333%2F65988552_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F75%2F109333%2F54637006_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F83%2F109333%2F41168330_o.png)